2022年

2022年

---モロー博士の島・他9篇---by H.G.ウエルズ |

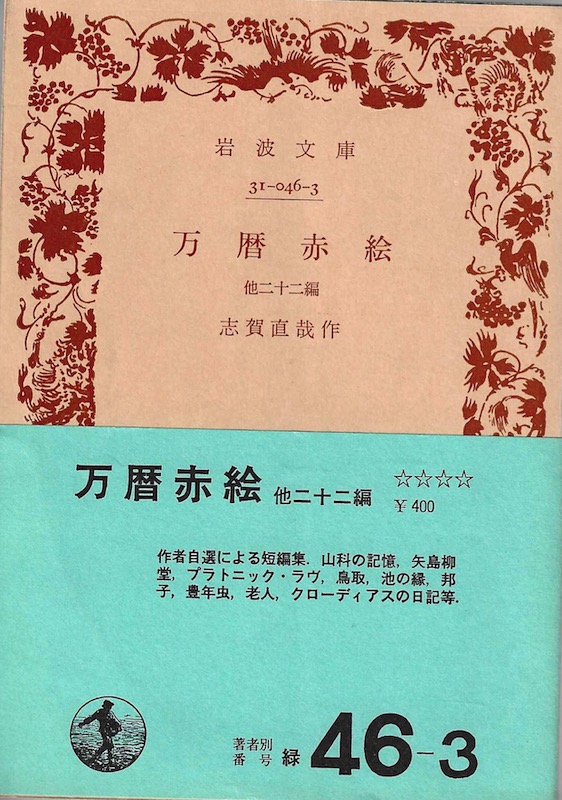

H.G.ウエルズは「タイムマシン」や「透明人間」や「宇宙戦争」で有名なイギリスの作家である。SF小説の元祖といわれている。SFに分類するか、英文学に分類するか迷う作家である。いずれの作品もSFに分類するには、現代に生きるわれわれにとっても現実味があり、古臭さを感じないことから英文学に分類した。 本書には短篇9篇と中編1篇が収められている。いずれも想像力をフルに働かせた作品である。 【エピオルニス島】 世界最大の鳥の卵を発見した男が、海で遭難して無人島にたどり着く。男は孵化した鳥と無人島で暮らすことになる。鳥はだんだん大きくなり・・・。 【蛾】 学者仲間であり、論争相手でもある老学者が亡くなった。論争相手のいなくなった生物学者は新種の蛾を発見するが、それは彼以外の者には見えない。 【紫色のキノコ】 クームズ氏は凡庸な妻に辟易している。妻はいつものように下品な友人連中を家に招待し、騒いでいる。なんとかならないものかと外に出たクームズ氏は庭で見たことのないキノコを発見する。 【パイクラフトの真実】 太っていてそれを気にしているパイクラフト氏は私に体重を落とす薬を発注する。それを飲んだパイクラフト氏は・・・。 【ブラウンローの新聞】 ある朝ブラウンロー氏宅に配達された新聞の日付を見ると、40年後の日付になっていた。 【故エルヴィシャム氏の物語】 大学生のイーデンはある日、高名な哲学者・エルヴィシャム氏の訪問を受ける。エルヴィシャム氏は自分の財産とあなたの若さを交換しようと提案する。お金で自分の若さを売ったイーデンは、自分がとんでもないことをしたことに気づく。・・・。とんでもない幕切れが待っている。 【マハラジャの財宝】 インドの王マハラジャの財宝を狙って、彼の弟、腹心の部下たちが陰謀を巡らせる。ついに弟がマハラジャを殺した。誰にも開けられない金庫の中から出てきたものは・・・。 【デイヴィドソンの不思議な目】 目の前にいるが、本人はそこにいるとは思っていない。そういう状況に置かれたデイヴィドソンの体験はSFの世界のようであるが、視点を変えてみると、われわれが生活している環境下でも似たようなことは起こっているのではないか。 【アリの帝国】 ある島が巨大アリに占拠された。討伐に向かった船長はなすすべもない。やがてアリは島から島へと渡り移り、南米からヨーロッパへ向かう。同じ作者の「宇宙戦争」のような話だ。コロナの時代に生きるわれわれにとっても絵空ごとではない。 【モロー博士の島】 無人島で動物を手術して人間に改造する実験を繰り返している人物、モロー博士。小舟で漂流してその島に上陸し、彼らと共に生活した人物の手記である。島には牛や猿や犬から人間になったもの、狼やハイエナやピューマから人間になったものなど、数多くの動物がいた。やがて動物たちの反乱によって島の生活は壊滅する。生き延びた語り手は元の人間社会に戻ることができたが、どうも人間たちが島で一緒に生活した動物人間に見えてくる。牛や犬のような従順なものがいれば、狼やハイエナのような油断できないものたちがいる。 (2022.12.31) |

---ドストエフスキーを読む---by 寺田 透 | |

ドストエフスキーの研究書は数多く出回っている。 その大多数が「カラマーゾフの兄弟」か「罪と罰」主体で書かれている。それに続くのが「白痴」ではないだろうか。 一般的に「悪霊」と「未成年」は人気がない。最近の不安定な世界情勢から「悪霊」は注目されつつあるが、「未成年」にいたっては、ドストエフスキーにそんな小説あったの、と言われそうである。 本書のラインアップは以下の通りである。---回とあるのは記事の登場回数である。

誰もが評論したがる「カラマーゾフの兄弟」を差し置いて、「未成年」が圧倒的に登場回数1位になっている。しかも「カラマーゾフ」の登場回数が「白痴」より低く、4位になっている。 著者の寺田透氏を検索すると彼は文芸評論家・フランス文学者であった。1915年(大正4年) - 1995年(平成7年)、ということですでに亡くなっている。著書は専門のフランス文学主体でロシア文学についての本はない。唯一本書がロシア文学に関連した本であった。 筆者は最近「未成年」を読み返して、この作品の価値を疑っていたところである。これは失敗作ではないのか。というのが感想である。「悪霊」と「カラマーゾフ」にはさまれた作品である。誰でも期待するだろう。

読後、誰でも「・・・ん ?」と思うのではないだろうか。というより、読んだ者はほとんどいないのではないだろうか。 長年疑問に思っていた「未成年」をメインに評論している。神保町の古書店の歩道に出ている台の上で本書を見つけた瞬間「・・・ん ?」と思い、とりあえず抱えておいた。 そのまま店内に入り、なんとなく見ていたら、以前から気になっていた「ドストエフスキーの詩学」の程度の良い本が1,000円以下で出ていた。今日はドストエフスキーに縁のある日だと思いながら2冊をレジに持っていった。 前置きはこのくらいにして、本書の感想に入る。 【第二の処女作・未成年1】 著者は作家には第2番目の処女作というべきものがあり、それは作家の成熟により初めの処女作をより深めた内容になる、と述べる。夏目漱石にとっての第二の処女作は「こころ」であり、ドストエフスキーにとってそれは「未成年」であるという。どうしてだろう。著者はその理由を書いていない。 漱石の処女作は「吾輩は猫である」であり、彼にとっての第二の処女作は「三四郎」であろう。「それから」以降の男女の三角関係と嫉妬の文学の出発点になったのはやはり「三四郎」と言わざるを得ない。 ドストエフスキーの処女作は24才の時に書いた「貧しき人々」である。彼の業績の巨大な山脈をなす五大長編の出発点となったのは「死の家の記録」であろう。ここにはラスコーリニコフやスタヴローギンなどその後の小説の登場人物の原型となる人物が出てくる。「未成年」は五大長編の4番目の作品であり、作家が成熟しきった時の作品である。第二の処女作というのは違うのではないか。感想はひとそれぞれであるが、そういう感想を持った理由を書いて欲しかった。 【父と子・未成年2】 アルカージイとヴェルシーロフ、それにマカール・イワノヴィチの関係について述べた「父と子」というテーマは作品の主題でもあり、誰もが指摘しやすい論点である。 ここで著者が最後にとってつけたように述べた二つの論点は新しい。ひとつはヴェルシーロフの行くところ、影になり日向になり支えるタチアナ・パーヴロブナという女性がレズではないかという指摘。ひとつは52才の著者が21才の若者のとりとめのなさと、熱情と、理屈っぽさを意識的に我が物にしていることの驚き。 【ラスコーリニコフの身辺・未成年3・罪と罰1】 著者は冒頭で「未成年」のカテリーナ・ニコラーエヴナの外見をアンナ・カレーニナと似ていると説く。著者独特の印象である。筆者はカテリーナの外貌を「カラマーゾフの兄弟」のカテリーナ・イワーノヴナと見ていた。ドストエフスキーが同じ名前にしたのも、彼女たちは同じ人間ですよ、と読者に伝えるためだろう。 ラスコーリニコフの殺人を個人的な犯行と説く著者の意見は特に目新しいものではない。 【ポルフィーリー・ペトローヴィッチ・罪と罰2】 初めて「罪と罰」を読んだのは中学生の時だった。世界文学ということで緊張しながら読み始めたが、意外にスラスラ読める。次第に自分がラスコーリニコフと同化してきて、マルメラードフの話を自分が聞いているような気分になったし、殺人のシーンではドキドキした。 ドキドキするシーンが多く、ラスコーリニコフの部屋に初めてスヴィドリガイロフが訪ねてくるシーンや、妹のアヴドーチャがスヴィドリガイロフの部屋にに閉じ込められるシーン、謎の男が後をついてきて、突然「お前が犯人だ」というシーンなど、これは文学を読んでいるというよりも、ミステリーを読んでいる気分であった。 耐えられないほどドキドキしたのは、予審判事のポルフィーリーの尋問を受ける時だ。ポルフィーリーは初めからラスコーリニコフを疑っているが、証拠が見つからないので自白させるしかない。あの手この手を使って精神的に追い詰めようとする。こちらはすっかりラスコーリニコフに同化しているから、自分が追い詰められているように感じる。真綿で首を絞められるように。 倒叙法ミステリーの傑作「刑事コロンボ」シリーズは、ポルフィーリーが精神的にラスコーリニコフを追い詰めるシーンがヒントになった、といわれている。 【ラスコーリニコフの故郷・罪と罰3・死の家の記録】 「ラスコーリニコフの故郷」はドストエフスキーが流刑になっていたシベリアでの体験を書いた「死の家の記録」ということになるだろう。「死の家の記録」の中に「アクーリカの亭主」という章がある。アクーリカの亭主はDV男の見本のようなやつなのだが、ドストエフスキーがなぜ小説中にこの小話をいれたか、を問題にする。「死の家の記録」の語り手が政治犯ではなく、妻殺しの罪でシベリアに流されたことを強調している、と著者は解釈している。語り手はドストエフスキー本人ではないのだと。 【父称の問題並びにロシアのタルチュフ・罪と罰4・スチェパンチコヴォー村とその住人たち1・未成年4】 翻訳家の亀山郁夫氏は自分が翻訳したロシアの小説から父称を外してしまった。ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフをロジオン・ラスコーリニコフとアメリカ人の名前のように表記した。これではロシア文学にならない。 ロシア人にとって父称は切っても切り離せないものである。それは自分の父親の名前を示すものであり、名前と父称を続けていうことで「〜さん」という意味になるからである。ちなみにラスコーリニコフの父親の名前はロマンであり、ロジオンの子供は父称としてロジーヌイチを名乗ることになる。ラスコーリニコフと一番親しいひとは彼を「ロージャ」と呼ぶ。知り合い程度の人は「ロジオン・ロマーヌイチ」と呼ぶのが普通である。 呼び方でその人をどう思っているのかを知ることができる。著者はラスコーリニコフを「ロジオン・ロマーヌイチ」と呼ぶ場合と「ロジオン・ロマーヌヴィチ」と呼ぶ場合を区別して考えるのが正しいと述べる。ドストエフスキーが区別しているからだ。日本の翻訳家たちは誤植と考え「ロジオン・ロマーヌイチ」で統一しているようだが、それは間違いである、と述べている。 父称の呼び方「ロマーヌイチ」と「ロマーヌヴィチ」をそこまでこだわっているひとがいるのに、ロシア文学者と名乗っているひとがそれをカットしてしまうとは、あまりにも程度が低くてお話にならない。 【屈辱と遺恨・虐げられし人々・スチェパンチコヴォー村とその住人たち2・未成年5】 著者はこの物語の題名を「虐げられし人々」から「屈辱と遺恨」に改めるべきだと述べる。筆者はどちらでも同じようなものだと考えるが、著者(寺田透氏)にとってドストエフスキーは他人事ではないのである。 フランス文学を専攻し、東京大学教養学部教授であった著者は、大学時代、立原道造・杉浦明平とともに同人雑誌をやっていた。立原が日本浪曼派に接近したことで絶交し、同人雑誌も終わりとなった。東京大学教養学部教授という地位は、1969年大学紛争のときに事態の収拾法に不満をもち、辞職した。白黒をはっきりさせなければ気のすまない、激しい性格の人だったようだ。 【床下の問題・未成年3・罪と罰1】 「地下生活者の手記」を著者は「床下の手記」と訳す。主人公は床下でひねくれている男、現代の日本に数多くいる「引きこもり」である。この引きこもり男が過去どんな目に遭ってきたか、どんな卑劣なことをしてきたかを回想するのが本書である。 筆者はこの本を読んだ時、なんて救いのない話なんだ、と思った。多くの評論家が指摘するように、この引きこもり男がラスコーリニコフになったのだ。五大長編以前の作品は 五大長編のための試作品と考えていいのだろう。 【その表と裏・白痴1】

著者が指摘するように「白痴」の主人公の名と父称(レフ・ニコラエヴィッチ)は文豪トルストイと同じである。ドストエフスキーとトルストイは同時代に生きた作家であるが直接の交流はなかったようだ。だがお互いに意識していたことは間違いない。お互いの著書の中に作家の名前が出てくるからだ。 ドストエフスキーがムイシュキン公爵にレフ・ニコラエヴィチという名前を与えた時に、博愛主義者としてのトルストイを意識していたに違いない。 著者は「この小説の中で、気持ちのいい涙の湧くのは、そのエパンチナ夫人とイッポリートの初対面の場面だけだが・・・」と述べ、「そういう場面をムイシュキン公爵は誰との間にも作り得なかった」と述べる。このことはムイシュキン公爵の性格を考察する上で重要である。愛を感じるけど、それを他人に与えることができない性格である。 表題の「その表と裏」とはムイシュキンとイッポリートのことらしい。相反する性格のように思えるのだが。 【レフ・ニコラエヴィッチ・白痴2・未成年6】 著者は「白痴」の登場人物中一番親しみを覚えるのは、リザヴェータ・エパンチナ夫人だという。筆者も若い頃は著者と同様ナスターシャやアグラーヤ、またはイッポリートに感情移入したものだったが、今となるとやはりリザヴェータ夫人である。なんといっても彼女には人間味がある。他の人には思想性は感じても、人間味を感じることはない。 著者はこの小説の印象を「端正かと思うと紛乱して、混沌とした巨大なものを背後に覗かせ、しかも夜の水面にきらめく天体の投影のようにこまかに輝く美しいものを散りばめている」と述べている。「白痴」を読んだ者は誰もが無意識のうちに同様の印象を持つに違いない。 【アントン・Gの手法とキリーロフ・悪霊1】 アントン・Gは「悪霊」の語り手である。彼は物語の中ではステパン・ヴェルホーベンスキーの親友である。語り手は様々な出来事を見聞きできる立場にあることが必要で、彼は最適な人物と言える。五大長編では神の視点から書かれたものは「罪と罰」だけで、他の4作品は語り手が存在している。 キリーロフはスタヴローギンが生み出したひとりで、自ら生命を断つことによって神になれる、という思想から自殺する。 【イヴァン・シャートフの死・悪霊2・白痴3・未成年7】 シャートフはスタヴローギンが生み出したもうひとりの人物である。キリーロフ同様社会で生きることには極めて不器用である。キリーロフが理論的なタイプに反してシャートフは感情的なタイプである。本作は彼が仲間に殺されることを中心にして物語が展開する。 嵐の晩、3年前スタヴローギンと駆け落ちした妻が、スタヴローギンに捨てられ、妊娠してシャートフの元に戻ってくる。その晩妻マリアは子供を産む。シャートフは喜んで妻と赤ん坊のために食べ物や暖房のための薪を用意する。横光利一は「心ではなく頭を打つ長大な小説の中で、救いの感ぜられる件りはあそこだけ」と言っていたそうである。 【「チホンのもとで」とロマーンの問題・悪霊3・永遠の夫・賭博者・冬論ずる夏の印象】 「チホンのもとで」は「スタヴローギンの告白」とも題されている章で、ロシアの雑誌掲載時から削除されている。原因は内容が刺激的すぎるから。確かに日本でも少女をレイプして、レイプされた少女が自殺するのを知りながら放置するような記述は問題になるだろう。著者はこの章がないとスタヴローギンの超人性と、その後女性に対して萎縮するような彼の人格の変化を説明することができない、という。シャートフの妻を誘惑し、妊娠させた彼と、リーザと一夜を過ごしたあと、彼女に罵られる彼はまるで別人のようである。ふたりのスタヴローギンの橋渡しをするのが「チホンのもとで」の章となる。 【ミーチャのために・カラマーゾフの兄弟1・未成年8】 著者はカラマーゾフ家の長男ドミートリー(ミーチャ)を中心に彼をとり囲むひとびとを考察することにより本書を読み解く。グルーシェニカとカテリーナはふたりともドミートリーにとって大切なひとである。特にグルーシェニカは典型的なロシアの女として「戦争と平和」のナターシャと対比して語られている。「大審問官」の語り手・イヴァンについては、ドストエフスキーの書き込みが不足していると解く。 【イヴァンとゾシマ・カラマーゾフの兄弟2・悪霊4・未成年9】 登場人物の中でアリョーシャだけが話題に乏しい。それは計画している次作の主人公になった時のためにとっておくためだと考えていた。著者は決してそういうことはなく、アリョーシャだけがすべての登場人物たちと交渉があるのだ、という。確かに、リーザはアリョーシャとイヴァンと交渉があるが、ドミートリーとは会ってさえいない。グルーシェニカはアリョーシャとドミートリーと交渉があるが、イヴァンとは会っていない。ヘチマのスネギリョフ一家はアリョーシャとドミートリートは深い関係を持つが、イヴァンとはまるで交渉がない。言われてみればアリョーシャなしではこの小説は存在しないに等しい。 著者はドストエフスキーの最後の2冊である「未成年」と「カラマーゾフの兄弟」は、「偶発的な家庭」を描いた「家庭小説」である、と述べる。「未成年」のアルカージイはヴェルシーロフの私生児である。「カラマーゾフの兄弟」たちにとって父親はひとりだが、ドミートリーの母親とイヴァンとアリョーシャの母親、そしてスメルジャコフの母親はそれぞれ違う。トルストイの書いた家庭小説「戦争と平和」とはだいぶ違う。 【結び兼補足】 この本の成立過程とドストエフスキーに関する総論が述べられている。 【感想】 著者は「罪と罰」「白痴」「悪霊」、そして「カラマーゾフの兄弟」のなかにある「未成年」の痕跡を分析して、さまざまな角度から「未成年」を論評した。結果、これぞという「未成年」解釈は出てこなかった。生まれてきて数時間で亡くなったシャートフの子供がアルカージイになったのだという解釈や、タチアナ・パーヴロブナがレズであったという解釈はなにか虚しい。 著者は「悪霊」についてなによりも熱心に論評する。スタヴローギンとリーザの虚しい一夜、キリーロフとシャートフについての詳細な分析、ダーリヤとマリヤ・レビャートキンとリーザ三つ巴の嫉妬心、語り手・アントン・Gの立ち位置に関する分析、等々。「悪霊」に関してならいつまででも語りたいというようである。筆者も五大長編の中でもっとも現代に通じる内容を持ち、不可解な要素の多い「悪霊」についてならいつまでも聴いていたい。 著者はフランス文学者であり、バルザックの研究者であるが、ドストエフスキーに関して並々ならぬ情熱を持っている。五大長編すべてについて米川正夫氏の訳と自分の訳を比較して検討している。たびたび米川氏の訳の甘いところを指摘している。寺田透氏の翻訳で、五大長編のどれか一冊でも読んでみたいところだった。 (2022.12.23) |

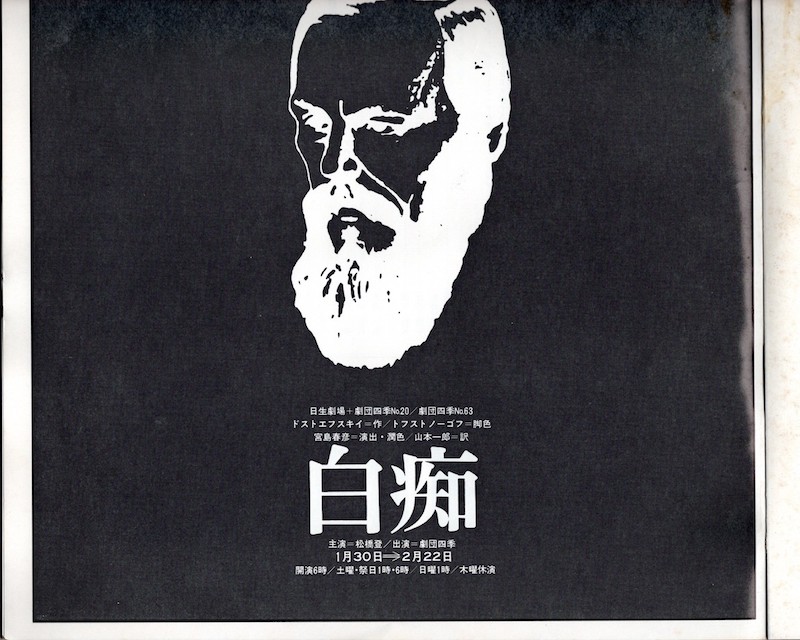

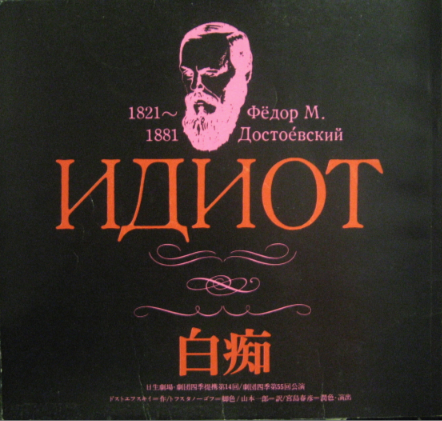

---白痴---by F.ドストエフスキー |

【第一編】 冒頭スイスからロシアへ帰国する列車の中でムイシュキン公爵はロゴージン、レーベジェフと会う。ペテルブルグについたムイシュキンは遠い親戚にあたるエパンチン将軍邸を訪れる。そこでエパンチン将軍 、リザヴェータ夫人、アレクサンドラ、アデライーダ、アグラーヤの三姉妹、秘書のガブリーラ、写真でナスターシャ・フィリポブナも登場する。本書の主要な人物のほとんどが冒頭で登場することになる。 ムイシュキンは夫人と娘たちに死刑の話とマリイの話をして彼女たちの信頼を得る。ガブリーラからは嫌われる。 死刑の話はイエス・キリストが自分の十字架を担いでゴルゴダの丘に登り、そこで処刑されたことを、マリイの話は民衆に迫害されている娼婦を見て、イエスが「自らをかえりみて罪のない者はこの女に石を投げよ」と言った故事を象徴した話である。その後案内されたガブリーラの家でガブリーラから平手打ちを受ける。そのときムイシュキンは「私ならかまいません。だけど・・・」といい、ガブリーラの妹ワーリャをかばう。これらの話から、著者がムイシュキンをイエスに当てはめていることがわかる。 ムイシュキンはその夜ナスターシャ・フィリポヴナの家を訪れる。彼女の名の日のお祝いのパーティに出席するためである。パーティには主要な人物が招待されていて、彼らの間でドラマチックな展開になる。 ムイシュキンがスイスからペテルブルグにやってきて1日目を描写したところで、物語全体の4分の1が過ぎた。交響曲の第一楽章、導入部にあたる部分で、ここで登場人物の容姿や性格を過不足なく自然に描いている。 パーティの夜、ムイシュキンはナスターシャにプロポーズする。ナスターシャはこの瞬間気が狂ったと作者は書いている。ここからムイシュキンとナスターシャとロゴージンの果てしのない愛と嫉妬の戦いが始まる。 ー ー ー ー ー ドストエフスキーが創造する人物の類似性について述べておく。本作品のエキセントリックなヒロイン・ナスターシャ・フィリポヴナは「カラマーゾフの兄弟」のヒロイン・グルーシェニカ、リザヴェータ夫人は「悪霊」のワルワーラ夫人、コーリャ・イヴォルギンは「カラマーゾフの兄弟」のコーリャ・クラソートキン、イヴォルギン将軍は「罪と罰」のマルメラードフ、アグラーヤは「カラマーゾフの兄弟」のカテリーナとほぼ同一人物である。トーツキイは「罪と罰」のスヴィドリガイロフ、「未成年」のヴェルシーロフと似ている。 バルザックは別の小説に同じ人物を何度も登場させて、全ての小説をまとめてひとつの「人間喜劇」を構想した。ドストエフスキーは類似の性格を持つ別の人物をほかの小説のなかに当てはめて活動させた。あのマルメラードフをこの役に当てはめたら・・・、狂気のナスターシャをここで使ったら・・・、と想像しながら構想を練ったに違いない。 ふたりの主人ムイシュキンとロゴージンに相当する人物は他の作品には見当たらない。柳の木のように強いところと弱いところを兼ね備えたムイシュキンと粗暴だが性的能力の欠けたロゴージンは、個性的過ぎて他の作品には転用できなかったのかもしれない。 【第二編】 第一編がエパンチン家とナスターシャ邸においての1幕ものの舞台とすれば、第二編はロゴージンの屋敷とパーヴロフスクのレーベジェフ家の別荘における1幕ものの舞台である。 ここでも登場たちの熱量の高い会話が繰り広げられる。薄暗くて迷路のようなロゴージン邸におけるロゴージンとムイシュキンのふたりだけの会話は延々と続くモノローグのようである。ペテルブルグ郊外の別荘地にあるレーベジェフ邸において登場人物たちが繰り広げる会話はポリフォニー(多声音楽)そのものである。どのシーンも達者な役者が演じれば迫力満点の舞台になることだろう。 この小説の重要な登場人物・イポリートがレーベジェフ邸のシーンで初めて登場する。イポリートとリザヴェータ夫人のやりとりが、まるでオペラのアリアをデュエットするように鳴り響き、印象に残る。 【第三編】 未明のレーベジェフ家の別荘、主要な登場人物たちの前で18才のイポリートは書き留めておいたメモを読み上げる。短篇小説ほどもある長い手記を読み上げたあと、持っていた拳銃で頭を撃ち抜こうとする。が、銃に雷管が入っていなかったため、引き金を引いても弾は出なかった。このイポリートのシーンを読みながら、彼が「未成年」の語り手・アルカージイ・マカーロヴィチ・ドルゴルーキーになったのだと確信した。余命1ヶ月と診断された青年が、1ヶ月目に皆の前で自殺する。いかにも青年らしい観念的で芝居がかった振る舞いは、独断と偏見に満ちた「未成年」の語り手にふさわしい。 第三編はパーヴロフスクのレーベジェフ家の別荘が主要な舞台になる。こうしてみると、「白痴」という小説は狭い舞台で大勢の登場人物たちが議論を交わすシーンで作られていることがよわかる。舞台は3ヶ所、パーヴロフスクのエパンチン家の別荘とそこから300歩のところにあるレーベジェフ家の別荘、ペテルブルグのロゴージンの家である。「白痴」という小説の閉塞感や息苦しさはその独特な舞台設定によるものである。 本編ではムイシュキン、ロゴージンとナスターシャの関係がますます息苦しくなってくる。 【第四編】 第四編はパーヴロフスクのパーヴロフスクのエパンチン家の別荘から始まり、ペテルブルグのロゴージンの家で大団円を迎える。 エパンチン家の三女アグラーヤはムイシュキンとの結婚話が進展し、イライラがつのっていく。ナスターシャもムイシュキンとアグラーヤの結婚に合わせて、自分とロゴージンの結婚式をすることに対して焦りの気持ちが増していく。4人のイライラした気持ちが高まり、爆発寸前の状態になる。そして全てが崩壊する。 ー ー ー ー ー 小説は限られた場所に主要な人物たちが集まり、思い思いの意見をぶつけ合う、舞台劇のような構造になっている。我が国でもかつて黒澤明監督が映画化し、劇団四季が舞台化している。

ー ー ー ー ー 本作品は1951年に黒澤明監督が映画化した。制作費がかかった割に客は不入りであった。会社に不評を買った黒澤は次作で客が入る映画を作って報いた。「生きる」と「七人の侍」である。 筆者はロゴージン役の三船敏郎とムイシュキン役の森雅之が、死体になったナスターシャ役の原節子を前に一晩を過ごすシーンを忘れることができない。 【感想】 ムイシュキン公爵がスイスからペテルブルグに帰ってきたその日にエパンチン家を訪れ、三人娘のひとりアグラーヤの美しさに打たれる。またその日にナスターシャの写真を見て衝撃を受ける。ムイシュキンはナスターシャとアグラーヤの間を行ったり来たりしながら、恋心の迷路にはまり込んでいく。ムイシュキンに惹かれるナスターシャは自分を追い求めるロゴージンとムイシュキンの間を行ったり来たりする。アグラーヤはムイシュキンに惹かれながらも、彼の生活力の無さに幻滅している。ともえ戦のような男女の戦いが全編を通じて繰り広げられる。 死や精神崩壊まで突き進むような恋模様を、読者は呆気に取られながら眺めているしかない。世の中で恋の力の強さを表現した一番強烈な小説が本書であろう。 どうしてムイシュキンのような優柔不断で性的能力の希薄な男に異性を惹きつける魅力があるのか。どうしてナスターシャのようなヒステリックな女に、アグラーヤのような未熟な女に男は惹かれるのか。 (2022.12.16) |

---春に散る---by 沢木耕太郎 |

主人公は60代半ばの元ボクサー。彼は川崎市内の一軒家を借りてシェアハウスにして、落ちぶれて暮らしている昔の仲間3人を呼びよせる。 前半は4人の老人たちの昔と今を語る。老人たちのゆったりした回顧談は気持ちが癒される。 後半は老人たちの中に若いボクサーと過去のある女性が加わる。老人たちは若いボクサーをチャンピオンにする夢を持つ。「広岡」「佐瀬」「星」「藤原」という4人の男たちは、かつて自分たちには手の届かなかった世界チャンピオンという夢を「黒木」というボクサーに託す。老人小説は徐々に「あしたのジョー」みたいな話になっていく。 沢木耕太郎はかつて東洋ミドル級チャンピオン・カシアス内藤を世界チャンピオンにするためにプロジェクトチームを組んだ。内藤は世界に届かなかったが、その記録は「一瞬の夏」というルポルタージュになった。 著者は自分の経験を核にして小説を書いたんだろう。緊張感に満ちたルポルタージュ「一瞬の夏」に比べて、本書は中身が薄い感じがする。 本書は映画化され、来年2023年に公開される。主役の広岡に佐藤浩市、若いボクサーに横浜流星、監督に「アントキノイノチ」「64 ロクヨン」の瀬々敬久となっている。この布陣を見るとベタな日本映画になることが予想される。 (2022.11.26) |

---シューマンの指---by 奥泉 光 |

半分くらいのところまで読んだところで殺人が起きた。そこまでは本書がミステリーとは思わなかった。 ロベルト・シューマンは22才の時に右手の中指を故障し、ピアニストの夢を断念せざるを得なかった。その後作曲家として活躍したが、精神疾患による自殺未遂ののち療養所で46才で亡くなった。クララ・ヴィークとの恋、多彩な評論活動など時代を生き抜いた挙句、梅毒による精神疾患に襲われ、何度かの自殺未遂ののちの死であった。 本書はシューマンを最高の作曲家と信じる天才ピアニストの話である。天才ピアニスト永嶺修人は語り手にシューマンの素晴らしさを熱弁する。彼はシューマンのあらゆる曲について、その構造から成立した過程に至るまでを精細に論評する。本書の前半は作中人物のシューマン論を読むかのようである。

最近FMラジオから流れるシューマンのピアノ協奏曲を聴き、感動した。オーケストラの隙間から飛び跳ねるように現れるピアノの鮮烈な音に驚いた。シューマンという作曲家の名前は知っていても関心はなかった。調べてみると劇的な生涯を送ったひとであることがわかった。恩師の娘クララ・ヴィークとの恋は映画にもなったほど有名であるが、彼は色々な方面に興味を持ち、活動した。音楽活動とともに、出版社を経営した父の影響で文学にも関心が深かった。クララとの間には4男4女、合計8人の子供をもうけ、良き家庭人であった。ピアニストを目指していたが、右手の中指が動かなくなり、ピアニストになることを断念した。自殺同然の死に方をしたというのも初めて知った。 物語はシューマンに傾倒する天才ピアニスト永嶺修人と語り手の付かず離れずの関係を追い続ける。終盤になって話は思わぬ方向に流れ始める。 最終的にはよくできたミステリーだった。シューマンの芸術とミステリーを組み合わせ、最後まで読者の興味を逸らすことがない。本書はシューマンの入門書として読むにはもってこいの作品である。 (2022.11.24) |

---作家という病---by 校條 剛 |

「小説新潮」の編集を29年間務めた著者による作家論である。著者が付き合った作家たちの思い出が書かれている。 1章ごとにキャッチーな表題がつけられている。例えば「流浪の民」の章には水上勉、田中小実昌、渡辺淳一、「二足の草鞋」の章には伴野朗、山口洋子、久世光彦、「早すぎた旅立ち」の章には山際淳司、楢山芙二夫、多島斗志之というように。 水上勉は都内に800坪の豪邸を持ち、妻と子供2人を住まわせながら、その家には寄り付かず、全国を放浪しながら原稿を書いた。都内にいる時は神保町の山の上ホテルに居住した。貧困の幼児期を経て、良い生活ができるようになってもなお満たされない思いが、彼の作家活動の源泉になっているのを感じた。 伴野朗は朝日新聞の記者を27年間務めた。後半13年間は新聞記者と作家活動を両方こなした。そうするには睡眠時間を削るしかなかった。 「早すぎた旅立ち」の3人の作家たちはそれぞれ悲劇的である。特に多島斗志之は2009年に家族や友人たちに手紙を残して失踪した。彼は現在に至るまで発見されていない。 採り上げられた21人の作家たちそれぞれが独特の生き方を鮮明にしている。楽に生きているものはひとりもいない。プロの作家というものは命を削るようにして作品を作り上げるものだということを知った。 著者の校條 剛(めんじょう つよし) 氏は編集者あるいは編集長として29年間、この個性的な作家たちと一緒に仕事をしている。編集者というひとびとも作家たち同様命を削るようにして作品を作り上げているのを知った。このわがままな作家たち相手に1週間も務めたら、自分なら辞表を出すだろうと思った。 (2022.11.23) |

---忘れられない一冊---by 週刊朝日編集部編 |

作家や編集者その他の方々が自分にとって忘れられない本を一冊採り上げる。筆者にとっても忘れられない本はあるが一冊というのはむずかしい。 本を採り上げるのは日頃文筆活動に従事している人々だけに、制限された2ページという狭い範囲うまくまとめ上げている。 ただそれが本当に自分にとって忘れられない大切な本なのか、ページを埋めるのを目的に書いてあるのかはそれぞれである。本当に大切な本を紹介しているページは胸に重さのようなものを感じる。ページ稼ぎで書かれている記事は読んだ瞬間忘れてしまう。 生島淳「三陸海岸大津波」、菊地秀行「闇の梯子」、桐山秀樹「デミアン」、最相葉月「三太郎の日記」、中島誠之助「人間の条件」、芳賀徹「ドミニック」、松田美智子「春にして君を離れ」は著者たちが本当に忘れられない本だと思った。このうち「デミアン」と「三太郎の日記」を最後に読んだのは10代後半から20代前半である。今ぜひ読み返してみたい。 ここまで書いてきて思い出した。筆者が最も忘れられない本は・・・。確かに不特定多数の人たちの目に留まる場所には書きにくい。 (2022.11.22) |

---悪霊---by F.ドストエフスキー |

共産主義革命によって帝政ロシアを打倒しようとする青年たちのグループが内部から崩壊するというのが本書の概要である。 グループを指導するのがステパン・ヴェルホーヴェンスキーの息子ピョートル・ヴェルホーヴェンスキーである。ピョートルは自分にカリスマ性のないことを承知しているため、幼馴染のニコライ・スタヴローギンを利用する。グループの構成員として父親ステパンのもとに定期的に集まっていた若者たちを利用する。 ステパンは大学の講師を務めたこともあるインテリである。むら気な性格から長続きせず、ニコライの母親ワルワーラ・スタヴローギナの居候になっている。ワルワーラとステパンは微妙な関係で、未亡人となったワルワーラの恋人になろうとしてなれないまま、20年間を一緒に暮らす間柄である。 ピョートルの母親はピョートルを産むとすぐ亡くなったので、彼は叔母の元で育てられる。エキセントリックな母親から生まれたニコライとエキセントリックで生活能力が欠如した父親をもつピョートルが付かず離れずの関係を保ちながら若者たちを破滅へと導いていく。 ドストエフスキーは28才の時にペトラシェフスキー事件に巻き込まれ、死刑の判決を受ける。恩赦により死刑はシベリア流刑に減刑される。シベリアの収容所で33才までの5年間を過ごす。このシベリア体験がドストエフスキーの文学を造った。 ペトラシェフスキー事件とは、ミハイル・ペトラシェフスキーが主宰する空想的社会主義サークルの構成員が帝政を打倒しようとみなされ、1849年に構成員全員が官憲に逮捕された事件である。 「死の家の記録」はシベリアの収容所での生活そのままであり、「罪と罰」はシベリアの収容所で会った囚人から聞いた話を元にしている。「白痴」のムイシュキン公爵の体験は銃殺寸前で恩赦を受けたドストエフスキーの体験そのままである。 女性の登場人物は全て似通っていて、エキセントリックである。「罪と罰」のカテリーナ・マルメラードワ、「白痴」のナスターシヤ・フィリッポヴナ、「悪霊」のワルワーラ・スタヴローギナとマリヤ・シャートワ、「未成年」のカテリーナ・ニコラーエヴナ、「カラマーゾフの兄弟」のカチェリーナ・イワーノヴナとアグラフェーナ・アレクサンドロヴナ。そして出番は少ないが強烈な印象を残すホフラコワ夫人の娘リーズ。女性に関してはドストエフスキーの最初の妻の性格が作品に反映しているらしい。 20代から30代にかけての強烈な体験がなければ、後の五大長編は生まれなかったろう。「人生万事塞翁が馬、禍福は糾える縄の如し」とはまさにこのことである。 ステパン先生のところの親睦グループであった若者たちはピョートルのそそのかしによって政府打倒のテログループに変質していく。ピョートルは目的を推進する手段としてニコライの存在を巧みに利用する。 ステパンの息子ピョートル、ステパンの教え子ニコライ、そしてステパンを慕う若者たちが帝政打倒のテログループを組織し、内部分裂から破滅する。 事件はステパン氏の周りから発生するが、ステパン氏自身は金持ちの未亡人に寄生する行動力のないインテリに過ぎない。三遊亭圓朝は性格が運命をつくる、と言った。それぞれの性格を持つ人間たちが偶然の出会いによって関わりを持ち、運命としてかたちづくられる。 我々はこの小説から連合赤軍の事件やオームの事件を連想せざるを得ない。 第一部のヤマはワルワーラ夫人宅の居間に一同打ち揃って議論を繰り広げる場面である。文庫本で100ページ余にわたって展開される群像劇はまるで一幕ものの舞台のようである。本書の主人公ニコライは340ページを過ぎ、全員の議論が白熱している最中、まるで千両役者のように現れる。重要人物ののひとりピョートルはその5ページほど前、露払いのように現れる。どこまで続くかと思われた群像劇は、シャートフがサザエのようなゲンコツでニコライを殴りつけるシーンで突然終わる。 第二部のヤマ場はニコライ・スタヴローギンが夜中に家を抜け出して何人かの人物を訪問するシーンである。ここで著者はドキュメンタリーのように時間を表示する。ニコライが雨の中、屋敷を出発するのは9時30分。キリーロフ宅に到着するのは10時。シャートフ宅に到着するのは11時15分。シャートフ宅を出て川沿いの道で脱獄囚フェージカと出会うのは11時45分。12時45分にレビャートキン兄妹宅を訪れる。帰り道雨の降る川沿いの道で再びフェージカに出会う。よいしょ、よいしょと言いながら、ニコライが投げてやった50ルーブル札を水たまりから拾い集めるフェージカの掛け声が闇夜にひびく。雨の降り続ける夜中、ニコライが数人の仲間たちを訪問したことが発端となって、この町に奇怪な事件が起こることになる。 ニコライ・スタヴローギンの雨の降る深夜の邂逅を読みながら、思い出すのは講談「村井長庵」の第3話「雨夜の裏田圃」である。長庵は雨の降る真夜中、実の妹おとせを仲間の三次に殺させる。遠くに遊郭吉原の灯が見え隠れする、田んぼの中。極悪人村井長庵が犯した犯罪の中で最も印象深い話である。 第二部には「スタヴローギンの告白」という章がある。「安物雑貨店(ダイムストア)のドストエフスキー」と称されたジム・トンプスンも逃げ出すほどの残酷な描写が出てくる。この章は世界で発禁になっていて、読めるのは日本語でだけだそうである。スタヴローギンの心の闇がどれだけ深いのかを表した内容で、現代人の心の闇が1800年代から、さらにそれ以前から続いていることを思わせる。 第三部は知事夫人が主催する「文学カドリール」という朗読と舞踏会のパーティシーンから始まる。ツルゲーネフをモデルにしたといわれるカルマジーノフという文豪が「メルシイ」という自作の詩を朗読するシーンから始まるが、始まるとまもなく会場はヤジと怒号につつまれる。ドストエフスキーはツルゲーネフが嫌いだったんだろう。カルマジーノフを尊大で滑稽な人物として描いている。この章はドストエフスキー得意のスラップスティック・コメディ(ドタバタ喜劇)がえんえんと繰り広げられる。 コメディがそのままの形で終わらないのもドストエフスキーの特徴である。深夜パーティが煮詰まってきてひとびとが退屈し始めた頃、郊外のシュピグーリン工場が放火される。続いて川の対岸の一軒家が放火され、中からレビャートキン兄妹の切り殺された死体が発見される。ここから町は混乱状態になる。 著者が冒頭に掲げた、ルカ福音書の「悪霊ども、人より出でて豚に入りたれば、その群れ、崖より湖に駈けくだりて溺る」のことば通り、物語は狂った豚の群れが湖に走り込むように急展開する。混乱の中でのリーザの死、懲役人フェージカの死、シャートフの死、キリーロフの自殺、最後にニコライ・スタヴローギンの自殺によって混乱は収束する。騒ぎを引き起こしたピョートルは逃亡する。町は平和になるが虚しさが残る。 「旅の女」という章がある。この陰謀と疑惑と裏切りに満ちた物語のなかに、一条の光が差し込むような話が挿入されている。雨の降る夜、ひとりの女がシャートフをたづねてくる。マリヤ・シャートワ。3年前にスイスで結婚し、2週間一緒に暮らしたのちどこかへ去っていった女である。小さい手荷物ひとつで金は80カペイカしか持たず、体の具合が悪そうだった。 シャートフは必死で彼女を看病し、彼女が妊婦で、出産間近であることを知る。彼は金を借り、産婆を頼むために深夜の町を駆け回る。嵐が去った夜明け、マリヤは男の子を産み、シャートフは喜びでいっぱいになる。その夜、彼を暗殺するための使者エルケリがシャートフの部屋の戸を叩く。 ステパン先生のサークルから始まった物語はステパン先生の死によって幕を閉じる。ピョートルとニコライによって始められた混乱は中途半端な形で終焉する。町には虚しさだけが残る。 事件を起こした犯人たちは死ぬか官憲に捉えられる。唯一首謀者のピョートル・ヴェルホーヴェンスキーのみがどこか外国へ逃げ延びる。 ドストエフスキーの他の作品と同様「悪霊」の研究書は数多く存在するが、いずれもメインにニコライ・スタヴローギンを採り上げ、キリーロフの独特の自殺論を採り上げている。筆者の判断ではニコライは異常性愛者で、政治的な主義主張を持たない者である。キリーロフはうつ病の悲観論者にしか見えない。 ピョートルは乗り気にならないニコライを説得しようとして「彼は話に熱中して、スタヴローギンにぴたりと身を寄せ、相手のフロックの胸当に手をかけようとした」り、自殺しようとするキリーロフの前で 「ソファの別の端にすわりこんで、がつがつと料理をぱくついた。しかし同時に自分のいけにえからは片時も目を離さなかった」りする。美人のリーザと知り合いになりながら、彼女を女性として関心を示そうとしない。ニコライ・スタヴローギンに対して異常に執着するのは、政治的に利用するためという名分の裏に男色的な関心が働いていると見る。いけにえを前にカツレツをバクつく残酷さは男色家独特のものかもしれない。海千山千の著者はそのことを計算していると思う。 片親に見捨てられるように育てられたふたりの人物。ひとりは虚無的な異常性愛者となり、ひとりは男色家で他人を機械の部品のように思いのままにすることに執着する。このふたりが新しいロシアを建設しようとして挫折する。これが過去の物語であるのか、未来の物語になるのか。現在のロシアを思い浮かべると、ドストエフスキーはなんという物語を創造したんだ、と思う。 (2022.11.21) |

---円朝---by 小島政二郎 |

著者の祖父は三遊亭円朝の親友だった。子供時代から円朝が亡くなるまで終生の友達だった。 上巻は修行時代から真打になり、売れっ子落語家になるまで、下巻は息子朝太郎の不始末に悩む円朝夫妻の姿が描かれている。 著者の祖父利八は大工の棟梁として登場する。彼が女房を娶り、息子が生まれる。息子は大工を継ぐのを嫌がり、呉服屋を開業する。その呉服屋の息子が著者小島政二郎である。彼は呉服屋を継がず、作家になった。 小島政二郎は1994年、100才で亡くなった。俯瞰してみると円朝が生きていた時代から、筆者が生きている時代まで小島政二郎を中継してつながっているのを感じる。小島政二郎は芥川龍之介や菊池寛の友人であり、作家仲間であった。芥川龍之介が夏目漱石の弟子であったことを考えると、遠い時代に生きた漱石が小島政二郎を中継して筆者につながっているのを感じる。 我々は三遊亭円朝という落語家は落語の創始者であり、唯一無二の存在である、と思っている。本書を読むと江戸時代末期から明治にかけての日本の娯楽業界は今より隆盛を極めていて、落語、講談、浪曲から、歌舞伎に至るまで百花繚乱の時代であった。円朝も初めはその他大勢の落語家の一人であった。 円朝が今日の我々から見て唯一無二の存在になったのは、どこまで行っても満足することのない彼の落語を追求する姿勢が際立っていたからだろう。著者は円朝の性格が彼の創造性に貢献した理由をこう述べている。 「彼の病的に鋭い神経、女の腐ったような踏ん切りの悪さ、内気さ、すぐ相手の顔色を読む勘、ウソをつくうまさ、相手次第でどうにでもなる人間的弱さ、いやとなった時の薄情さ、薄情を通り越した冷酷さ、そんな人間として取り柄のない彼の性格が、物を見、物を感じ、物を観察する上に非常に役立って来た」。マイナスを掛け合わせてプラスに転じることができる性格。 また、円朝の芸がいかに優れていたかを示す事実をこう述べている。 「円朝の話が終わった時、観客が身を入れて聴いていたために拍手をするのを忘れていた」とか、「客席にぎっしり入った客が、円朝の噺が始まると前に身を乗り出すために後ろの席に空間ができる」ことがあったそうである。 師匠の二代目円生が円朝の人気に嫉妬して、円朝がやろうとしていた噺を先にやってしまうので、仕方なく自分で噺を作り出さなければならなくなったエピソードは有名である。 円朝が作り上げた噺は「牡丹燈籠」「真景累ヶ淵」「怪談乳房榎」などの怪談ものから、「文七 (2022.11.3) |

---眼中の人---by 小島政二郎 |

著者小島政二郎は芥川龍之介や菊池寛と同世代の小説家である。デビュー作が「含羞」(1924年)で、代表作は「緑の騎士」(1927年)、「眼中の人」(1942年)、「食いしん坊」(1954年)、「円朝」(1958年)と一般にはあまり知られていない作家である。 本書「眼中の人」は芥川龍之介、菊池寛、久米正雄といった同時代の作家たちとの交友関係をエッセイふうに綴ったものである。 「芥川は田端に、菊池は小石川富坂に、久米正雄は本郷の赤門前に、佐佐木茂索は牛込の矢来に、それぞれ住んでいた。こうした連中が、夕方、どこかへ出掛けて飯でも食おうという時になると、一応明るい上野広小路へ足が向くらしかった」という記述がある。著者の両親は上野公園の近くで呉服屋を営んでいて、そのころ著者は両親と同居していた。遊ぶには便利な友人である。 有名な作家たちの中で、著者の立ち位置は軽めの遊び友達であったようだ。 本書に登場する芥川龍之介や菊池寛は我々の持っているイメージ通り、芥川は理知的で世話好き、菊池はゴーイング・マイ・ウェイで、他人がする自分の評判など歯牙にも掛けない。 少しだけ登場する鈴木三重吉は「赤い鳥」の主催者で童話作家のイメージとはだいぶ違う。酒乱のDV男、奥さんを3回替えている。 小島政二郎本人も (2022.10.30) |

---お菓子と麦酒---by サマセット・モーム |

3年前の雨の日、本書を1日で読了した、と書いている。今回は4日ほどかかった。前回とは翻訳者が違う。スラスラ読める文章ではない。しかも読めない漢字が結構ある。 とは言っても内容の面白さは変わらない。女主人公が最後に言うセリフ、「だって、・・・あのひとはいつも・・・」の1行を読み終えた時、どーっと脱力感が襲ってきたのも同じ。人生って、とか、女というものは、とかいう印象が頭の中をぐるぐる回って、めまいを感じた。 3年前は「よくできたイギリス映画のラストシーン」と書いていた。ハッピーエンドでもバッドエンドでもなく、ほろ苦くせつないけれど人生を肯定している感じ、まさにイギリス映画である。 著者本人がモデルと思われる作家(50才台)のところに作家仲間のロイから電話がかかってきた。最近亡くなった作家エドワード・ドリッフィールドという大御所の伝記を書きたいので協力して欲しい。 作家の脳裏にエドワード・ドリッフィールドと彼の最初の妻との交流がよみがえる。15才の時、21才の時、そしてつい最近あったこと。四つの次元が彼の頭の中で交差する。

鮮やかによみがえるのはドリッフィールドの最初の妻ロウジーの思い出であった。作家(ウィリー・アシェンデン)が15才の時、29才のロウジーに初めて会った。テッド(エドワード)とロウジーのドリッフィールド夫妻から自転車の遠乗りに誘われ、ブラックステイブルの海岸線を一緒に走った。アシェンデンが最初に思い出すシーンである。このシーンは鮮烈である。アシェンデンの初恋だった。 語り手はウィリー(ウィリアム)・アシェンデンという名前で登場する。アシェンデンというのはモームが自伝的な作品の中で使う名前である。 語り手に自分(ウィリアム・サマセット・モーム)と同じ名前をつけた本作品はモームにとって愛着のある作品だったに違いない。 (2022.10.28) |

---アメリカン・グラフィティから始まった---by 萩原健太 |

ジョージ・ルーカス監督の「アメリカン・グラフィティ」は今なお古びることがない永遠の青春映画である。 本書は「アメグラ」ファンである著者が映画で扱われた全ての曲とそれに関連する曲にまつわる話をまとめたものである。同時に「アメグラ」の筋を初めから終わりまで語っている。映画を観た時は気がつかなかった細かいことも紹介している。例えばリチャード・ドレイファス扮するカートが学校のロッカーを開けようとして開かず、手で殴りつける短いシーンについて述べたところでは、そういうことか、と目から鱗が落ちた。ただの何気ないシーンと思ったのだが、こんな深い意味があったのかと。 著者は1956年生まれ。ロックンロールをFENで聴いていた最後の世代だ。音楽評論家、DJ、音楽プロデューサー、そしてサザンオールスターズの元ギタリストでもある。1950〜60年代のアメリカン・ポップスにめちゃくちゃ詳しい。 著者は本書で「アメリカン・グラフィティ」で流された41曲のアメリカン・ポップス全てについて、曲の成り立ち、歌手の立ち位置から、同時期の歌手たちや曲も含めて解説している。「アメリカン・グラフィティ」という時代の全体を網羅している。 団塊の世代のアメリカ人の心のふるさとが1950〜60年代であるように、著者が成長する過程で絶対必要条件になっているのが「アメリカン・グラフィティ」の時代の音楽なのだろう。 半ページだけ日本のDJについて述べている。糸居五郎、八木誠、森直也、亀渕昭信、大瀧詠一という日本のDJの草分けのような人々の名前が出てくる。それほど専門的にアメリカン・ポップスを聴いていたわけではない同世代の筆者は名前だけ知っている人たちである。ロックンロールよりもソフトなアメリカン・ポップスを紹介していた、若山弦蔵と八木誠の番組を毎週日曜日に聴いていた。 (2022.10.24) |

---新・直熱管アンプ放浪記 失われた音を求めて---by 佐久間 駿 |

この本で著者佐久間駿に出会った。佐久間駿氏は2018年75才で亡くなった。1943年生まれである。 「店に降り最後の煙草に火をつける. ジミヘンが逝き, ジャニスが果て, 浅間山荘が落ち、若者はへなへなになった. それが僕らの世代だ.」と述べる著者はバリバリの団塊の世代だ。 若い頃は銀座で半グレの生活を送り、女たちに面倒を見てもらった。東京FMの「ミュージックバードJAZZ 8」でDJをやっていた時期もある。 ある時期から千葉県館山市で「コンコルド」という名前のレストランを始めた。メニューはハンバーグ定食のみである。 著者が有名になったのは真空管アンプの製作者としてである。「MJ無線と実験」という雑誌に30年以上にわたって真空管アンプの記事を連載している。彼の作るアンプは世界中で彼にしか作れないアンプなのだ。レストラン「コンコルド」には日本全国から、時には世界中から見学者がくる。「コンコルド」のテーブル席には所狭しと真空管アンプが置いてある。食事目当ての客はカウンター席に座るしかない。 彼の制作の目的は1曲1アンプだ。お気に入りの10曲を再生するために40年を費やしてアンプ制作をしてきた。10曲はフルトヴェングラー指揮のベートーヴェンの第九をはじめ、シゲティの弾く「バッハ無伴奏ヴァイオリンソナタ」からクリフォード・ブラウンの「ジョー・ドゥ」やチャーリー・パーカーの「ナイト・イン・チュニジア」等々 。 モノクロ写真で載っているアンプの実態配線図はケーブルの取り回しがどれも似ていて、著者の頭の中を覗き見るようである。著者はアンプ制作にあたって図面を描かない。頭の中に図面を作り、直に配線していく。気が変わると、途中でどんどん変更していく。

アンプ作りに疲れた著者は自宅から自転車で2分のパチンコ屋「ニュー・スポーツランド」で息抜きをする。そこで会った3人の凄腕のパチンカーについても述べている。3人とも女性なのが驚きである。 著者は彼女たちをアンプにたとえてこう述べる。「女達に比べると男達はちょっと旗色が悪い。今日の釘は昨日よりちょっと締まっているとか, いくらか広いとか0.5mmくらいの世界に血道をあげている. 台が音を上げるまで黙々とひたすら打ち続ける手練れの女達は, アンプに例えるなら深いバイアスの直熱トランス結合アンプの趣だ. ちょっとやそっと入力信号がオ ーバーしても絶対にクリップしない. 釘の締まり具合や前の日の台のデータに一喜一憂している男達はまさにCR結合アンプだ. 入力信号がちょっとでもオーバーするとすぐにびびってしまう. 」 数年前に本書に出会っていれば館山のコンコルドにハンバーグ定食を食べにいくこともできたのに。オーディオ談義などもってのほかだ。ハンバーグを食べ、アンプやスピーカーであふれた店内を見回すだけで十分である。 (2022.10.23) |

---未成年---by F. ドストエフスキー |

冒頭から「未成年」アルカージイが語り始める。本書は全編一人称で語られる。全編一人称の作品は五大長編小説の直前に書いた「地下室の手記」がある。アルカージイは「地下室の手記」の語り手ほどひねくれてはいないが、興奮体質でモノの見方が偏っている。おかげで小説全体がゴッホの絵のように歪んでいて、実際にあったこととアルカージイが判断したことが一致するとは限らない。 物語の内容は19才のときに彼の周囲に起きた出来事を21才になった彼が語る形式になっている。 小説で彼のいうことは支離滅裂でわかりにくい。若者独特のいちどきに全てを語りたいというせっかちな気分があらわれている。その辺を読者はかなり辛抱しないと読み進めることは困難である。 19才のアルカージイが体験した出来事は複雑である。ひとつは老公爵とその娘カテリーナ・ニコラーエブナの財産分与に関する訴訟事件、ひとつはアルカージイの実の父親ヴェルシーロフとカテリーナ・ニコラーエブナの恋愛事件である。さらにアルカージイはカテリーナに対して恋愛感情をもっている。アルカージイの母親はヴェルシーロフの内縁の妻であり、彼女の本当の夫は巡礼マカール・イワーノヴィチである。ヴェルシーロフには正式な結婚によって生まれた息子と娘がいる。孤児として育ったアルカージイにはラムベルトという悪い友人がいる。 こうした複雑な人間関係のなかである陰謀がラムベルトによってたくまれる。渦中に投げ込まれたアルカージイはその場その場で起こっていることを理解しようとするが、経験が乏しく、自身がエキセントリックな性格のため、その解釈は揺れ動く。手記を読んでいる読者も何が真実なのかわからない。アルカージイと一緒に事件の渦中に投げ込まれたようなものである。 エピローグの最後でアルカージイ以外の人物がこの手記を読んでそれに対して感想を述べる。その言葉で本書は終わっている。 現代の世の中は歴史絵巻のようにわかりやすいものではない。秩序のあった時代のことは小説に描きやすい。現実に生活している我々の世の中は、特に現代は無秩序の時代である。この無秩序の中からいずれ美しいものが生まれるかもしれない。それまではこの時代の中で、もがきながら精一杯生きていくしかない。そう結んでいる。彼の名前はニコライ・セミョーノヴィチといい、主人公が中学時代に下宿していた家の主人である。 ドストエフスキーは実際には登場しない人物に結論じみたことを言わせ、自身は何も言わない。読者は最後まで混沌の中から抜けることはできない。 五大長編のうち本書だけが極端に読者が少ないのは、他の長編小説のようにわかりやすく書いてないからなのは明らかである。本書を抜いて四大長編といわれることもあるくらいである。 殺人者と彼の周りの人々の関係を描いた「罪と罰」。男二人と女一人の三角関係を描いた「白痴」。共産主義者のサークルの人間関係を描いた「悪霊」。それに続く本書のキャッチフレーズは・・・。一番書きにくいが、強いて言えば、失われた家族の物語「未成年」としようか。五大長編の最後は、神のいない世の中を描いた「カラマーゾフの兄弟」である。一番弱いのは本書といわざるを得ない。うがった言い方をすれば、本書が一番現代的と言えるかもしれない。 本書は全編未熟者アルカージイの手記として書かれいるが、著者ドストエフスキーがちらほら顔を出している部分がある。小説を書いているうちに、思わず言いたくなったのだろう。 主人公が義理の父親マカール・イワーノヴィチと対面するシーンで、マカールの笑顔について描写したところから脱線して、文庫で4ページにわたり笑顔について自分の意見を述べる。最後に、結婚の相手を決めたがためらっているお嬢さん方に、相手を判断する最後の決め手としてその笑顔をよく観なさいと述べる。「笑いがもっとも確実な心の試験紙」とはまるでキャッチコピーのようである。 アルカージイは老伯爵にこう述べる。女は不作法で、「まともにこちらに突っかかってきます。こっちの姿など眼中にないのです。こっちが必ずよけて、道をゆずらなければならぬものと、頭から決めてかかっているのです」。筆者がいつも忌々しく思っていることを、ドストエフスキーは主人公の言葉として1800年代に吐き出している。160年の時を超えて偉大な文学者と平凡な筆者が共感した次第である。 (2022.10.22) |

---星への旅---by 吉村 昭 |

「鉄橋」「少女架刑」「透明標本」「石の微笑」「星への旅」「白い道」の6篇を収録。 「鉄橋」。将来を嘱望されたボクサーが鉄橋で機関車を避けきれず、轢死した。事件か、自殺か。ボクサーの生前の行動を描くことによって、なぜ死んだのかが明らかになる。 「少女架刑」。肺炎で死んだ16才の少女の意識が献体された自分の体を冷徹に眺める。 「透明標本」。「少女架刑」と同様のテーマの作品である。献体された遺体で骨の標本を作る技師の話。このころの著者は検体に興味があったようだ。若いころ、助骨を取り除いて肺の手術をした著者独自の感覚であろう。 「石の微笑」。出戻りの姉と二人暮らしの大学生のところに、彼の昔の友人曽根が現れた。曽根が現れたことで変化する自分と姉の関係。物語はミステリーのような雰囲気で進み、やがて・・・。 「星への旅」。厭世感に囚われた若者たちがトラックを運転して自殺行に出る。著者は彼らの死の瞬間までを淡々と描いていく。 「白い道」。著者の戦争体験を描いた話である。戦争中兄たちは独立して事業を営んでいる。著者と弟は未成年でそれぞれ別の兄の世話になっている。著者が兄の使いで父が女と住んているところへ食べものを届ける。途中道連れになった男や女との交流を描いている。 6つの短篇はいずれも死を書いたもので、先日読んだ「冷い夏、熱い夏」と同様のテーマを扱っている。「白い道」には弟のことが少し出てくる。 (2022.9.27) |

---冷い夏、熱い夏---by 吉村 昭 |

私小説、または身辺小説である。身内の死を題材にしたものは石原慎太郎が弟裕次郎の最後を綴った小説「弟」がある。本書は著者が癌で亡くなった弟の最後を描いている。 著者の兄弟には7人の兄、ひとりの姉、そしてひとりの弟がいた。小説執筆時存命だったのはふたりの兄、ひとりの姉、ひとりの嫂、そして唯一の弟であった。著者も含めて10人兄弟だったのが1980年には5人しか残っていなかった。これは第二次大戦が大きく影響している。著者自身も戦中戦後の栄養不足から結核を患い、死の淵をさまよった経験がある。 歳の離れた兄弟たちの中で著者とその弟は幼少時から大人になるまで常に一緒だった。その弟が50才の時に肺がんを患い、一年余で亡くなった。その経過を書いたのが本書である。 本書を読んで著者夫婦と弟夫婦、嫂の間柄が親密で、血がつながっていない同士でもまるで本当の兄弟のように接していたのが感じられた。弟が著者の妻(芥川賞作家の津村節子)にわがままを言ったり、甘えたりする風景は戦前の日本の親戚同士が密であった時代が思われ、微笑ましく思った。 あったことをそのまま表現することで静かな迫力が生じ、それにつられて最後まで息もつかせず読み終えた。 のちに著者自身もがんを患い、自宅で療養中に、看病していた長女に「死ぬよ」と告げ、みずから点滴の管を抜き、次いで首の静脈に埋め込まれたカテーテルポートも引き抜き、数時間後の7月31日午前2時38分に死去した、という記事を読んだ。79才だった。 (2022.9.26) |

---地下室の手記---by F. ドストエフスキー |

一部と二部に分かれている。一部では遺産を相続して役所を退職した元八等官(課長クラス)の男(40才)の自意識過剰な陰々滅々とした世界観が語られる。この男は世の中をひねくれた見方でしか理解することができないのか、と思わせる。 二部で男は過去の自分のことを語り始める。25才の時の男が遭遇したある出来事が語られる。嫌な思い出である。仲が良いとは思えない友人の送別会に無理やり参加し、嫌みなことを言いまくり、二次会の参加を拒否される。その後、娼家へ行き、ことが終わった後、娼婦に説教をし始める。嫌みな男である。 この小説が発表されたのは1864年で、その2年後に「罪と罰」が発表される。わずかな遺産を頼りに役所を辞めて引きこもり、自分本位な世界観を構築する主人公は、母親からの仕送りを頼りに、大学を退学して、屋根裏部屋に引きこもり、自分本位な理論を構築するラスコーリニコフに似ている。 その16年後に発表された「カラマーゾフの兄弟」の登場人物、フョードル・カラマーゾフとスメルジャコフの原型は「地下室の手記」の主人公であろう。 翻訳者の江川卓氏はこの作品がドストエフスキー的世界観を形作る基礎となった、と述べている。初めから終わりまで嫌みな内容の小説であるが、その嫌悪感の元は、実は筆者自身の隠しておきたい意識をさらけ出されたことにあるのが辛いところだ。 (2022.9.25) |

---マルテの手記---by リルケ |

リルケは文庫本で280ページほどの本を書くのに7年を費やした。彼が生涯で書いた唯一の長編小説である。 著者はドイツの詩人である。本書の主人公マルテ・ラウリツ・ブリッゲはデンマークの詩人である。多分彼の詩は売れていないだろう。 本書はデンマークの若い詩人が思いつくままに書き綴った日記である。日々あったことを記録するためでなく、日々考えたことを記録するための日記である。 リルケはマルテのように30才で死ぬことはなく、51才まで生きた。オーストリア-ハンガリー帝国に生まれた詩人は数々の詩集、評論、戯曲を出版した。 この小説を読むとマルテとリルケは一体化している。実際のリルケの実体験とフィクションの境界がはっきりしない。著者が創造した人物マルテの独白は著者自身の言葉のように感じてしまう。 彼はパリの街を彷徨しながら、街の様子や公園で見た人びとを語り、自分の子供時代のことを語る。13世紀から15世紀に生きたフランスの国王や貴族たちについて語り、憧れていた叔母について語る。 一見、我々の書く日記のように取り留めがないが、著者が綿密に配置した文章の流れであるに違いない。読者は著者の意識の流れに沿って読まなければならないため、たやすくは読み進むことはできない。十日あまりかけて読み終えたが、著者が7年間かけて書いた本だ。読者は繰り返し何度も読まなければなるまい。 (2022.9.23) |

---古本屋ツアー・イン・首都圏沿線---by 小山力也 |

大変な労作である。著者は首都圏の700軒の古本屋を訪れ、ルポルタージュとしてまとめた。しかも各店で2、3冊の古本を購入している。しかも、この700件には神保町の古書店は含まれていない。 筆者が この店では古本を購入しなかったようであるが、購入したら面白い体験ができただろう。この店では本についている値札の金額と請求金額が違う。たとえば160円の値札の本はレジで100円になってしまう。初めは用意していた金額と請求された金額が違うので「えっ」と思ったが、毎回そうなので慣れてしまった。時には値札通りのこともあり、それはそれで「えっ、まんまなんだ!」と思う。意外性のある古本屋である。 普段別の用事で行く場所に、そこにあるとは気が付かなかった古本屋を教えてもらい、今度行ってみようと思ったのは、巣鴨庚申塚のかすみ書店、五反野の四季書房、堀切菖蒲園の青木書店である。少し遠いが興味深かったので行ってみたいと思ったのは市川真間のアトリエ・ローゼンホルツであった。 (2022.9.12) |

---プーチンとロシア人---by 木村 汎 |

ユーラシア大陸という名称はユーロ = ヨーロッパとロシアの合成語であることを本書で知った。ユーラシア大陸に住む百数十の民族を総称してロシア人という。ヨーロッパ人から見ればロシア人はアジア人だが、我々アジア人から見ればロシア人はアジア人には見えず、スラブ系ヨーロッパ人に見える。 日本人は戦後継続してロシアと北方領土返還の交渉を続けてきたが、いまだ進展が見られない。本書を読むとこりゃ無理だろうな、と思う。精神風土がまるで違うのだ。ウエットで穏やかな日本人に対して、ロシア人は冷たく、戦闘的である。スピッツとブルドッグが交渉するようなものだ。 本書は両者の違いを風土から読み解いている。モンスーン地帯の日本は太陽と水に恵まれ、放っておいても作物は育つ。水も太陽も土もないロシアでは放っておいたら何も育たない。そこに住む人々の性格は疑い深く、戦闘的になるのは必然である。砂漠の民の性格が戦闘的なのもその気候風土からくるものである。 2019年2月24日、プーチンのロシアがウクライナに攻め込んで、今も続いている。勝ったとしてもなんの利益にもならない戦争である。プーチンはいずれ国民から見放されるだろうと思われていたが、半年経った今でもその兆候は見られない。温厚な日本人には理解できないが、プーチンは国民から支持されているのである。ああいうやり方がロシア式なのである。 日本の政治家が北方領土に「友好の家」を作って住民サービスをしているが、そういうやり方はロシア人には通じない、理解できない。ロシア人は力による交渉しか理解できない。プーチンは交渉相手としてオバマより、トランプを認めていた。善意による交渉など初めから理解できない民族なのである。 日本の外交も通り一遍のものではなく、相手に応じてそのやり方を変えていかないと世界に通じない。イラクがクウェートに侵攻した時、世界で一番金を出した日本をクウェートは支援国のリストに入れなかった。今回のロシア侵攻で、ウクライナが支援国として感謝した国のリストに、支援金を出し、難民を受け入れた日本は入っていなかった。 いずれの場合も、筆者も含めて多くの日本人は「なんで?」と思った。自分たちにはわからないところで、なにか世界の考え方とずれているのだろう。日本では美徳とされる「隠れた思いやり」みたいなものは、世界では理解されないのだろう、とは思う。「悪女の深情け」のように (2022.9.11) |

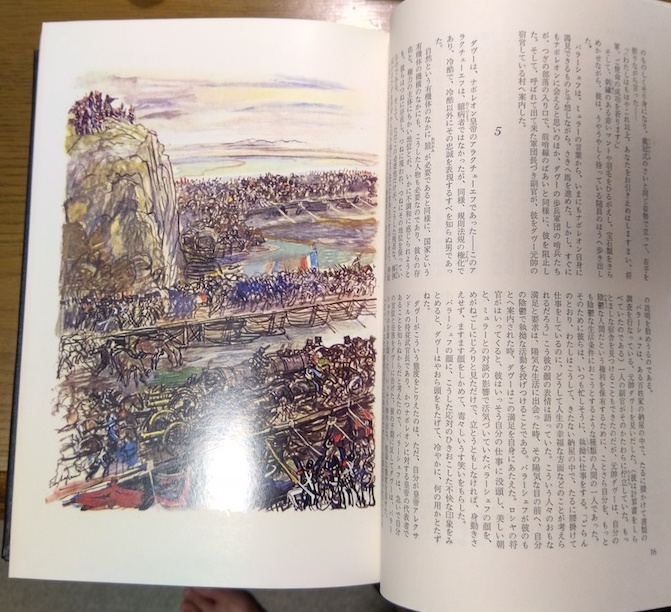

---カラマーゾフの兄弟---by F.ドストエフスキー |

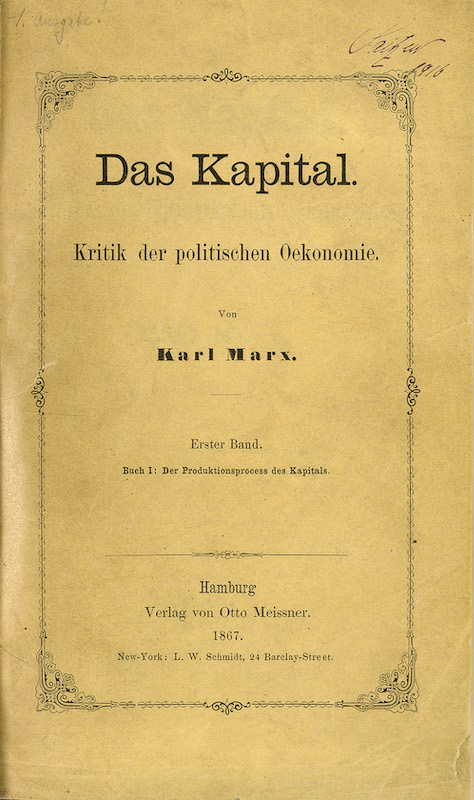

【 第一部第一編 ある家族の歴史 】 語り手によるカラマーゾフ一家の紹介である。父親、長男、次男、三男。長男は初めの妻の息子。次男三男は2番目の妻の息子たちである。「カラマーゾフの兄弟」とは3人の息子たちと父親のもう1人の隠し子の4人の息子たちのことである。語り手は作者ではなく、登場人物の中のある目立たない人物である。 【 第一部第二編 場違いな会合 】 本章では主な登場人物が今まで起こした出来事、これから起こりそうな出来事の大部分が登場人物たちによって語られている。特に見習い僧侶のラキーチンはカラマーゾフ家の人びとの心理分析までしている。重要な導入部である。 初めて読んだ時には気づかなかったが、ときどき次男のイワンが深刻な議論を仕掛けるが、会合を開いた僧院からカラマーゾフ一家とその関係者たちがバラバラに走り出ていくシーンなどに見られるように、全体としてはドタバタ喜劇の骨格をしている。作者はスラップスティック・コメディ、艶笑喜劇、民話などの語り口で本書を構成したかったのだろう。 【 第一部第三編 好色な男たち 】 本編の舞台はフョードルの家である。古くてだだっ広くて飾り気のない家はいかにもフョードルの家らしい。住んでいるのはフョードルの他に召使い夫婦とスメルジャコフである。モスクワの大学を卒業したイワンが一時的に2階に滞在している。そこにアリョーシャが訪ねて来ている最中にドミートリイが乱入する。物語はドタバタ風に進んでいく。 ここで主要な登場人物たち、父親と4人の息子たちの性格が前章よりさらに詳しく説明されていく。 作者はこの小説の鍵となるスメルジャコフについて、ロシアの画家クラムスコイの『瞑想する人』と題された絵を例に挙げて以下のように書いている。「画家のクラムスコイに『瞑想する人』という題の傑作がある」・・・、以下「クラムスコイ」参照。 それまで寡黙に印象を蓄えていたスメルジャコフは「スメルジャコフ」という章で自分の意見を述べる。その後、彼が何か発言するたびに物語の方向が変わっていく。その発端が本章である。 【 第二部第四編 病的な興奮 】 ここには三つの「病的な興奮」が出てくる。ひとつはリーズがアリョーシャにあった時、ひとつはカテリーナがアリョーシャにあることを頼んだ時、そしてアリョーシャがスネギリョフの家を訪ねた時。すべてアリョーシャが関係している。アリョーシャは、個性的な登場人物たちの中でひとりだけ無色透明に見える。だが彼はすべての人物たちが安心して本音をぶつけることができる、触媒のような役割をしている。 三つ目の「興奮」は退役二等大尉スネギリョフのエピソードである。このエピソードは故黒澤明監督が映画化したら面白い作品になっただろう。偏った性格と貧乏のために押し潰されたようなスネギリョフには藤原鎌足がぴったり。気の狂った母ちゃんには杉村春子、高慢で醜い女子学生にはデビュー当時の和泉雅子、天使のような足萎えの姉には香川京子、正義感の強い9才のイリューシカには子役の時の池田秀一、聞き役のアリョーシャにはデビュー当時の高橋英樹を配役したら一幕の緊張感に満ちたドラマができるのではないか。 この編では不毛な三角関係が明らかになる。カテリーナはドミートリイを愛し、ドミートリイはグルーシェニカを愛している。イワンはカテリーナを愛している。アリョーシャはリーズと結婚するつもりだが、リーズはイワンに惹かれている。三つの「病的な興奮」状態の中でアリョーシャにはそれを解決する力はなく、ただ戸惑うばかりである。 【 第二部第五編 プロとコントラ 】 「プロとコントラ」というのは「肯定と否定」の意味である。アリョーシャはホフラコワ夫人からイワンが居酒屋「都」でドミートリイを待っているから伝えてくれ、と頼まれる。ドミートリイの居場所を知らないアリョーシャはそのことを伝えに「都」の前まで行くと、窓からイワンが自分を呼んでいるのに気づく。居酒屋「都」のテーブルで魚のスープとお茶を前に、イワンが話し始める。このイワンの独白に近い話が叙事詩「大審問官」である。 イワンは青い空と粘っこい若葉を愛しながら、世の中の不正を許すことができない。罪のない幼児が虐待死するような世の中は正常ではない、と訴える。そして15世紀のスペインにキリストが現れた、という話を始める。広場で奇跡を行ったキリストは大審問官に捕えられる。牢の中で大審問官は「人はパンのみにて生きるものではない」というキリストの言葉を否定する。大部分の民衆にはまずパンが必要であり、立派な生き方を目指すのはその後だ、と主張する。キリストは無言で大審問官に接吻する。話し終えたイワンにアリョーシャは黙って接吻する。 この小説が書かれた1880年はイギリスの産業革命が完成した1840年から40年後であり、マルクスの「資本論」が書かれた1867〜1884年とほぼ同年代である。キリスト教に代わるものとして共産主義や資本主義という考え方が出始めたころである。混乱の時代にイワンのように若くて理知的な青年が突き詰めて考えるとそのような思想にたどり着くだろう。この話をしている時のイワンは23才であり、聴いているアリョーシャは19才である。とはいえイワンの考えは現代の社会に生きる我々読者にとっても他人事とは言えない。収入は少ないかあるいは無くても理想に生きるか、まず世の中に妥協して十分な収入を確保しておいてから、生き方を考えるか。決めなければいけないのは我々自身である。 【 第二部第六編 ロシアの修道僧 】 兄弟の緊張感に溢れた会話から閑話休題、ゾシマ長老の話になる。ゾシマ長老が死の床で切れ切れに話したことをアリョーシャが聞き取り、書き残したという形で書かれている。

ゾシマは若い時、ロシア軍の将校であった。ある将校の妻をめぐって決闘することになったことから、修道僧になるまでの経緯はひとつの短篇として読める。「神秘的な客」の話もひとつの怪異譚として読める。父親と兄弟、兄弟同士、その恋人たちとの緊張感に満ちた会話で流れるように進んで行く物語が、この第二部第六編があることによって一時的に滞留する。これは作者が無意識的に自分の余命を予感し、手持ちの材料を全部使ってやろうとしたのではないだろうか。そう考えると、作者がまえがきでこの話はふたつの小説からできていて、大事なのはふたつ目であると書いておきながら、ひとつ目の本書は続編が考えられないほど完璧に書かれているのも納得できる。 【 第三部第七編 アリョーシャ 】 アリョーシャは友人ラキーチンに連れられてグルーシェニカのところへ行く。グルーシェニカは昔の男に会いにモークロエに行くところだった。グルーシェニカは自分の過去をアリョーシャに話し、堕落した自分でも一本の葱を与えたこともあるのだ、と話す。 一本の葱とはロシアに古くから伝わっている民話である。堕落した女が地獄で苦しんでいると、彼女の守護天使が神様に彼女は地上にいる時一度だけ良いことをしたことがある。飢えた老婆に一本の葱を恵んでやったことがある、と伝える。神様は守護天使に一本の葱を与え、これで彼女を引き上げてあげなさいと言う。葱につかまった女は自分の足をつかんではなさない亡者にお前らは落ちろ、と言って足で蹴る。とたんに葱は切れて女はふたたび地獄に落ちていく。 なんと芥川龍之介の「蜘蛛の糸」と同じプロットである。「蜘蛛の糸」は1918年に書かれ、本書は1880年に書かれたわけだから、芥川が本書を読んで盗作したのだと考えるのが普通だろう。「一本の葱」はグルーシェニカが文庫本で1ページ程度のものをアリョーシャに話しかけるのに対して、「蜘蛛の糸」は数ページにわたって、第三者のていねいな言葉で書かれている。盗作というよりも芥川のすぐれた構成力を証明したような作品である。 長老は死に、アリョーシャは僧院を出る。その時アリョーシャは大地にひれ伏して接吻する。これって「罪と罰」でラスコーリニコフが自白をしに警察署に行く時にする仕草と同じではないか、と思うひとがいると思う。ロシア人って何かを決心したときにこのような仕草をするんだろうか。それともドストエフスキー独特の表現なのだろうか。 【 第三部第八編 ミーチャ 】 ミーチャ = ドミートリイが登場すると物語はカーニバル的な様相を帯びる。ミーチャは本書におけるトリックスターであり、物語を力づくで展開させる人物である。本書の表のテーマ「父親殺し」の第一容疑者はミーチャであったし、アリョーシャが彼の12人の使徒と出会ったのもミーチャがへちまのスネギリョフをさらし者にした事件が発端だった。 本編でもミーチャはいわく付きの3,000ルーブルをめぐって、結果的には報われぬ大活躍をする。自分のものであるか定かでない森を抵当にして金を手に入れようと、百姓のセッターを相手にして無駄な活動をしたかと思うと、自分を毛嫌いしているホフラコワ夫人に金を借りようとして、逆に金鉱の開発を進められてあたふたしたり、スラップスティック・コメディの主人公も顔負けの活躍である。 本編の最後に彼は報われる。モークロエ村の宿屋で飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをやらかした後、グルーシェニカの愛を獲得するのに成功する。そして、その直後ミーチャは父親殺しの容疑で警察に逮捕される。 本編はスラップスティックな大騒ぎのシーンあり、ミステリー小説のような殺しのシーンあり、憧れの女を取り戻すために、トロイカで夜の道を突っ走る美しいシーンあり、盛りだくさんな章である。上記のような過剰なシーンの積み重ねのなかに、人生の真実の瞬間をかいま見せようとするのがドストエフスキーのやり方である。

【 第三部第九編 予審 】 グルーシェニカの愛を獲得したミーチャは父親殺しの容疑で逮捕される。この天国から地獄へまっしぐらに落ちるシーンの描写は誰にも真似ができない。 ミーチャは旅館で昨日まで友人だと思っていた予審調査官や検事、警察署長らから屈辱的な取り調べを受ける。取り調べが終わる頃、ついうたた寝したミーチャは「 カーニバル的などんちゃん騒ぎで始まったミーチャの「祭り」は「 修道院でカラマーゾフ家の家族会議が行われてから、ドミートリイの逮捕までの主要人物たちにとっての濃密な時間は3日間であった。読者は小説中の人物たちと共に人生のある時期に訪れる凝縮された時間を呼吸することになる。ドストエフスキー独特の時間である。 【 第四部第十編 少年たち 】 ミーチャの事件から一旦離れる。コーリャ・クラソートキンと11人の子供たち(12才〜14才)とアリョーシャとのエピソードが語られる。本書の表のテーマ「父親殺し」とは関係ないが、書かれなかった「カラマーゾフの兄弟・第二部」のための布石と考えられる。肺病で死んでいくイリューシャのために集まった子供たちが団結を深めていく。団結のシンボルとなるのはアリョーシャである。 アリョーシャは僧院の中では見習い修道僧という一番下の立場でり、家族の中では末っ子で父親や兄たちには頭が上がらない立場である。だが、少年たちと一緒の時のアリョーシャは年長者、指導者の立場になり、頼もしい。研究者によると、イリューシャが受難のために死んでいくイエス・キリストで、アリョーシャがキリスト教を創設したパウロ、コーリャがその一番弟子のヨハネという設定で書かれているらしい。 【 第四部第十一編 兄イワン 】 この章にはふたつの恐ろしいエピソードが含まれている。ひとつは「小悪魔」。14、5才のリーザが主人公である。思春期の女の子の不気味さを視覚的に表現した、ドストエフスキーにしか書けないエピソードである。トルストイは同じ年頃の女の子を「戦争と平和」のナターシャに託して見事に描いた。ナターシャが天使であるのに対してリーザは見事に悪魔である。 もうひとつのエピソードはイワンの部屋に悪魔があらわれるシーンである。この悪魔は中年のくたびれたおじさんである。へんに理屈っぽくて理論的なことを言う。せん妄症にかかったイワンが自分の頭の中に生み出した悪魔らしい。同じ作者の生み出した人物、スヴィドリガイロフ(罪と罰に登場)とかヴェルシーロフ(未成年に登場)を連想する人物である。どちらかと言えばヴェルシーロフに近いかな。 【 第四部第十二編 誤審 】 この章は裁判劇である。小説の語り手は裁判を傍聴している誰かである。今まで語られてきた物語が検事と弁護士によって再編成されて、それぞれの言葉で語られる。 ドミートリイを子供の頃から知っている医師へルツェンシトーべが語る、400グラムの胡桃の話には泣かされる。イワンはその供述の中で真犯人を告げるが、せん妄症におかされていると判断されて採り上げられない。カテリーナとグルーシェニカの供述は感情的すぎて有効とされない。 陪審員の判決は「有罪」となった。 検事、弁護士、証人たちによる供述のなかで、「幼児虐待」や「ネグレクト」を表す言葉がそれとなくはさみ込まれ、本書の隠れテーマの一つが「小さな子供に対する大人たちの罪」であることがうかがえる。 【 第四部エピローグ 】 ここにはふたつのエピソードが書かれている。ひとつは病室でドミートリイがカテリーナと仲直りをしている時に、グルーシェニカが入ってくるシーン。もうひとつはイリューシャの埋葬のシーン。 ドミートリイをめぐるカテリーナとグルーシェニカの女の戦いの火は最後まで消えることなく、燃え続ける。 イリューシャの埋葬の日、アリョーシャは子供たちに語りかける。子供時代の美しい神聖な思い出は最良の教育であり、たとえ将来卑劣な悪い人間になったとしても、その思い出が無くなることはない。いつまで経っても、ここでイリューシャを見送ったことを忘れないようにしましょう。

【 感想 】 「カラマーゾフの兄弟」の解説を読むと、必ずテーマにあげらけるのが「大審問官」の章である。これは居酒屋「都」の片隅でイワンがアリョーシャに語るエピソードである。イワンは聖書のイエス・キリストの言葉「ひとはパンのみにて生きるにあらず」をとりあげ、「一握りのエリートには大義を、大多数の民衆にはパンを与えよ」と唱える大審問官を想定する。イワンもアリョーシャも、すべてのひとに大義を期待するイエスと現実的な大審問官のどちらかを選ぶかを言わない。作者が読者に投げかけるような文章になっている。このいわくありげなテーマに100年以上ひっかかっているのが、我が国のロシア文学者たちである。 筆者は、大多数の愚民には大義なんか猫に小判のようなものだろう、と考える者である。大審問官の思想よりも、罪を知らない幼児たちが虐待によって殺されるような社会の入場券は要らない、と言うイワンの言葉に共鳴する。 カラマーゾフの兄弟たちは、スメルジャコフも含めて、いずれも父親フョードルにネグレクトされて育った子供たちである。ネグレクトされて育った子供たちはまともな大人に育たない。兄弟たちのいずれにもその傾向が見られる。正義感が強く、感情的で、天国から地獄へ突っ走るようなドミートリイ。理論的だが、女に溺れて精神状態が不安定になるイワン。道徳心の欠如したひねくれ者のスメルジャコフ。一見素直に見えるアリョーシャもグルーシェニカに「自分もカラマーゾフなんです」と言っている。ここでいうカラマーゾフとは酒と女と金に目がない父親フョードルのような気質を指している。 この小説にはそのほかに印象的なシーンがいくつもあり、必ずしも難しいテーマを読み解けば良い、というものでもない。小説は社会現象や思想を勉強するために読むものではなく、楽しみのために読むものである。本書はゾシマ長老の一代記や、モークロエ村でのドミートリイのどんちゃん騒ぎ、深夜イワンの部屋に現れたくたびれた悪魔との哲学的な会話、コーリャとイリューシャと子供たちのエピソード、思春期の少女の恐ろしいエピソード「小悪魔」の章、等々そこだけ読んでも面白い物語に満ちている。 エピローグでアリョーシャが子供たちに語りかける場所は、かつてイリューシャとその父親スネギリョフが抱き合いながら悔し涙を流した、思い出の石の近くであった。このシーンを読んで連想するのはスティーブン・キングの「IT(イット)」である。子供時代の思い出の場所に20年後に集まったおとなたちが「IT」に復讐を誓うシーンである。あの子供たちはそれぞれ家庭に問題を抱えていた。問題を抱えた子供たちはいつかどこかでそれを解放しなければならない。 カート・ヴォネガット・ジュニアの「スローターハウス5」に、次のような一節がある。「人生について知るべきことは、すべてフョードル・ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の中にある、と彼はいうのだった。そしてこうつけ加えた。『だけどもう、それだけじゃ足りないんだ!』」 『だけどもう、それだけじゃ足りないんだ!』と言えるほど「カラマーゾフ」を読み尽くしていない。 (2022.9.8) |

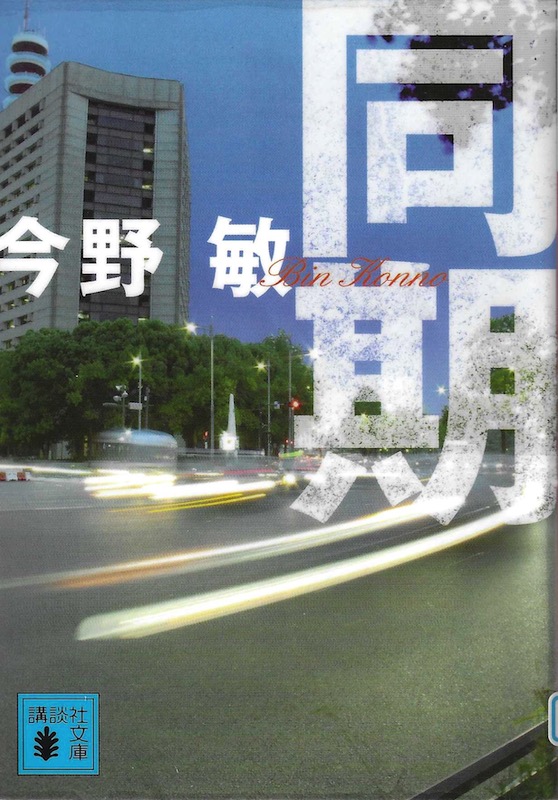

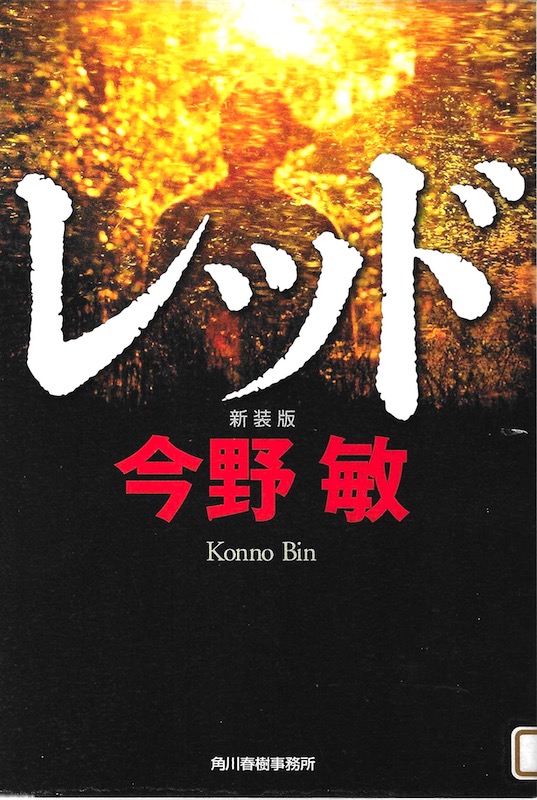

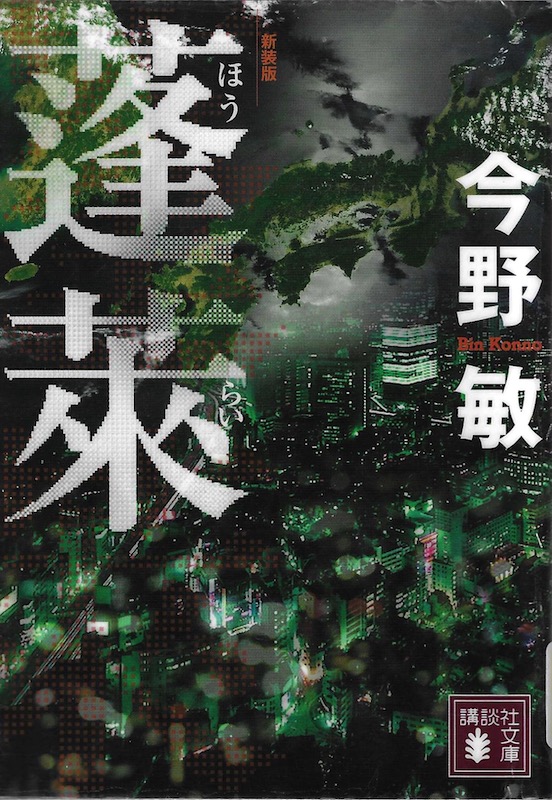

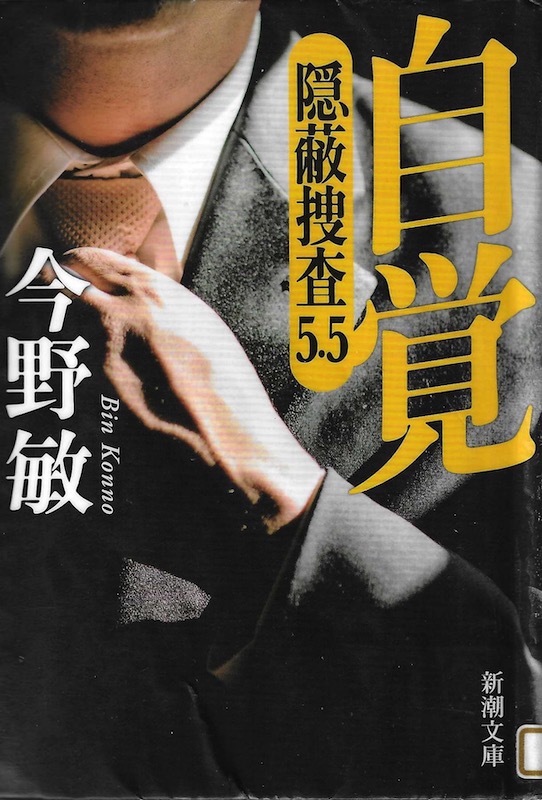

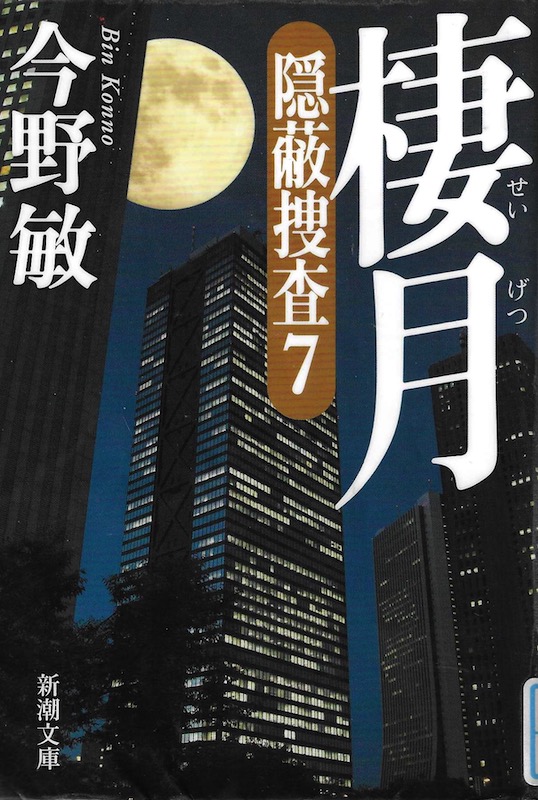

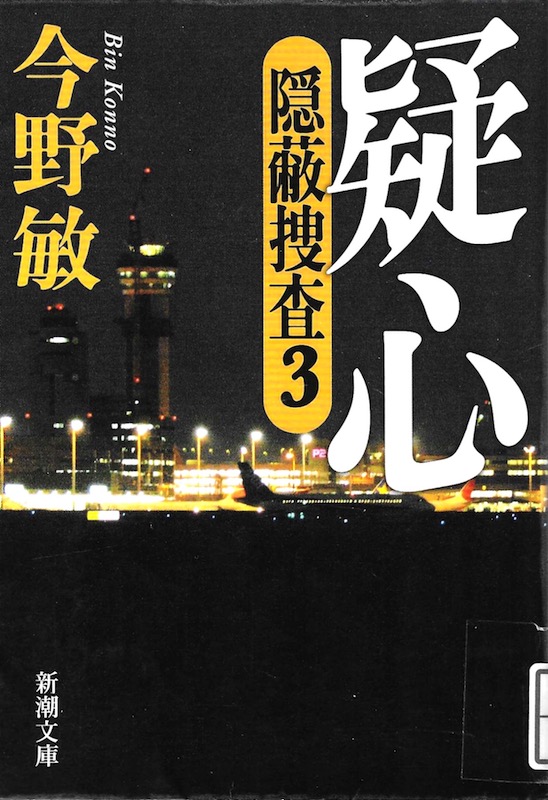

---by 今野 敏 |

中国の科挙の試験で1番優秀だった者を 今回の事件は麻薬密輸にまつわる話である。北九州と横須賀を結ぶフェリーに麻薬の運搬がからむ事件に神奈川県警の刑事部長・竜崎が挑む。 事件はそう複雑なものではない。県警の刑事部長ともなれば結構偉い立場なので、硬直したセクショナリズムに悩まされることもそれほど多くない。強力な敵役もいない。矢島がもっと頑張って悪役に徹してくれれば・・・。 今回の「隠蔽捜査9」は読後感があっさりしていた。事件が進むにつれて緊張感が増すことがなく、竜崎を悩ませる警察機構の金縛りも手軽に解決してしまった。 硬直化した警察機構の中で脂汗を流しながら自分の意志を押し通そうとする中間管理職の戦い、というシリーズの目的は「隠蔽捜査7ー 大森署の署長を卒業し、神奈川県警の刑事部長として再び出世の階段に手を掛けたところで竜崎の戦いはひとまず終結した。それ以降はまた別の話とするのが順当と思われる。 (2022.8.26) |

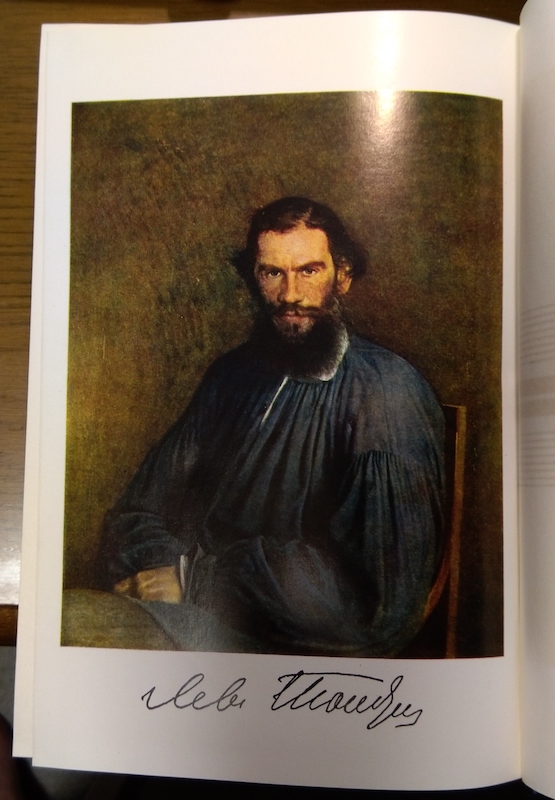

---戦争と平和---by L.トルストイ | ||||

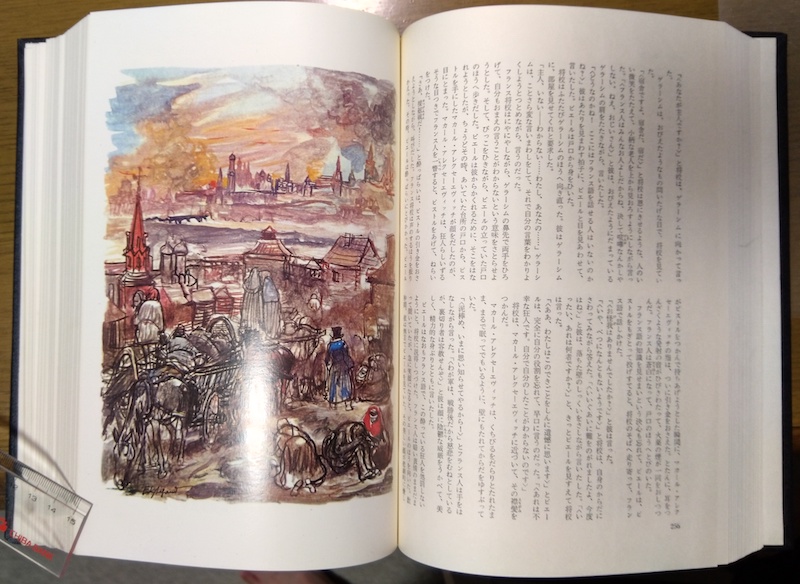

トルストイの「戦争と平和」は代々のロシア文学者たちによって日本語に翻訳されてきた。ざっと挙げてみると中村白葉(1890)、原久一郎(1890)、米川正夫(1891)、北御門二郎(1913)、工藤精一郎(1922)、原卓也(1930)、藤沼貴(1931)、望月哲男(1951)で、望月氏の71才が現在一番若い翻訳者となっている。 本書のような作品を翻訳するには、人生経験と深い考察力、そして日本語による多彩な表現能力が必要とされる。生半可な翻訳家には任せられらい仕事である。 今回は現在発行されている「戦争と平和」のなかで一番古い翻訳によるものを読んでみた。翻訳家の中村白葉氏は定職を持たず、その生涯をロシア文学の翻訳に捧げた文学者である。 本書は宮廷女官アンナ・パーヴロヴナの邸でのパーティの場面から始まる。招待されたワシーリイ公爵とのお互いの思惑を秘めた虚々実々の会話が延々と続く。 世界文学の代表ともいえる「戦争と平和」を読んでみようと決心して本書を購入し、読み始めると初めにぶつかるのはこの会話のシーンである。意味がさっぱりわからない。数ページ読んだところで睡魔に襲われて脱落する。

何度脱落したかわからない。何年脱落し続けたかわからない。初めて読了したのは購入してから30年後の40代半ばであった。それから今まで3、4回は読んだであろうか。何度読んでも面白い。古典というのはそういうものか。 2度目に読んだ時、冒頭のパーティにおける会話が絶妙の導入部になっていることがわかった。ふたりの会話によって主要な登場人物たちがそれとなく紹介されていたのである。トルストイの高度な技がいきなり発揮されていたのである。 第一巻第1編では登場人物たちと彼らの家庭が描かれる。ロストフ家は感情的なDNAを持っている。ボルコンスキー家は理性的なDNA。べズーホフ家は寄せ集め家族である。登場した時には脳梗塞で重体のべズーホフ伯爵には直系の相続人がいない。姪たちや私生児のピエールが相続争いに巻き込まれる。アンナ・ミハイロヴナ公爵夫人はだいぶ前から未亡人で一人息子のボリスの将来に賭けている。

トルストイは独特の鋭い描写で彼らの性格を浮き彫りにする。ボルコンスキー公爵の長女マリヤについては次のように紹介する。彼女は鏡の中にみにくい自分を見るが、他のことを考えている時の彼女は大きく、深く、珠のような光を放つ目の美しさで顔全体のみにくさを圧倒する、と。 第一巻第2編では戦場の様子が語られる。1812年のナポレオンのロシア遠征である。兵士として戦役についたニコライ・ロストフとクトゥーゾフ将軍の副官として戦役についたアンドレイ・ボルコンスキー、そして数多くの兵士たちの目から見た戦争が語られる。 兵士から見た戦争というのはどちらが勝ったか負けたかなどはわからず、ただ混乱の中で右往左往するのみである。これは現代の戦争でも同じようなものかもしれない。 第一巻第3編。 ここではふたつの結婚話が語られる。主役はワシーリイ公爵だ。べズーホフ伯爵の私生児ピエールは父親の死によって莫大な財産と爵位を手に入れる。利益に敏感なワシーリイ公爵は長女エレンをピエールの妻に押し付ける。ピエールは内心では抵抗があったにもかかわらず、エレンの色香に惹かれて結婚を承諾する。 長女の結婚に成功したワシーリイ公爵は次男のアナトールをボルコンスキー公爵の長女マリアと結婚させようとする。マリヤは薄っぺらな美男子アナトールに惹かれるが、彼が自分の話し相手のブリエンヌを口説いているのを見て、結婚を断る。

第二巻第1編では3つの大きなドラマが発生する。 ピエールとドーロホフの決闘、ボルコンスキー家に長男が誕生する。アンドレイの妻リーザがお産のあと死亡する。ドーロホフがソーニャにヂェニーソフがナターシャにプロポーズする。そしてニコライ・ロストフがドーロホフに賭けで大負けする。 ドーロホフは浮気相手エレンの夫ピエールと決闘して大怪我を負い、ソーニャにプロポーズし断られると、ソーニャの恋人ロストフをイカサマの賭けで破滅に追い込む。彼は家庭では母親と妹を大切にする良き息子である。本編ではこの複雑な人物が主役である。著者はそれぞれの場面をまるで目の前のスクリーンに映し出すように正確に描写する。古典は面白い。こんな迫真力のある場面を冒険小説やミステリーでお目にかかることはまずない。

第二巻第2編。ロストフは軍隊に戻る。ボルコンスキーは領地に戻る。ピエールはキエフとクリミヤの領地を視察する。ロシアとフランスは停戦協定を結ぶ。 第二巻第3編。2年後、アンドレイ・ボルコンスキー公爵は田舎暮らしから政界に復帰する。ピエールは時には疑問を持ちながらもフリーメーソンの活動をしている。本編のハイライトは皇帝も出席する大規模な舞踏会に16才のナターシャがデビューするシーンである。初めは壁の花であったナターシャはボルコンスキー公爵の申し込みをきっかけに引っ張りだこになり、舞踏会の花になる。華やかで印象的なシーンである。 第二巻第4編は筆者のお気に入りの章である。幸せな気分にしたりたい時はこの章だけ抜粋して読んでいる。それはニコライとナターシャ、ペーチャのロストフ兄弟が狼狩りをする1日を描いた章である。狩は猟犬130匹、20人の猟師を引き連れた大掛かりなものである。朝早くから支度をして狼狩りをして、夕方は伯父の家で休んで、夜9時過ぎに迎えの馬車で帰る。

第二巻第5編では大きくドラマが展開する。1年間の猶予期間が過ぎアンドレイ公爵が帰国する少し前、エレンの兄アナトーリ・クラーギンがナターシャを誘惑する。3回目に会った時、アナトーリはナターシャに駆け落ちを持ちかける。夜、黒貂の毛皮外套に包んでさらってしまおうと計画するアナトーリとドーロホフはすんでのところで失敗する。 「戦争と平和」は登場人物550人という大河ドラマである。主要な登場人物は貴族である。トルストイが貴族の生まれであり、その生活しか知らなかったからである。本書を読むと貴族であれ、庶民であれ、考えることは同じであり、喜んだり、悩んだりすることも同じであることがわかる。正しく生きようとする者もいれば卑劣な者もいる。著者は全ての登場人物の心の中に入り込んで、その気持ちを的確に描写する。読者は世捨て人のような伯父さんに共感したり、潔癖なアンドレイ公爵に共感したり、優柔不断であるが心の優しいピエールに共感することができる。 第三巻第1編。1912年、ナポレオンはロシアに宣戦布告する。アンドレイ・ボルコンスキー公爵は2年間の雌伏の後、ふたたび戦場に出る。ニコライ・ロストフは中隊長として戦場にいる。

第三巻第2編の主な舞台は戦場である。ナポレオン率いるフランス軍とクトゥーゾフ率いるロシア軍がボロジノで激突する。 戦場は混乱に満ちており、兵士たちにはどちらが優勢であるか認識することはできない。この章でふたつのことが起こる。戦場の村で公爵令嬢マリヤとニコライ・ロストフが出会い、お互いに好印象を持つ。ボロジノの戦いでアンドレイ・ボルコンスキー公爵が重傷を負う。そして医務所になっている兵舎で片足を切断されたアナトーリーを見る。 第三巻第3編。ロシア軍とフランス軍の様子が語られる。ロシア軍はクトゥーゾフを中心に、フランス軍はナポレオンを中心にそれぞれの思惑が語られる。ロシア軍は抵抗することなしに首都モスクワを放棄し、退却する。フランス軍は空の状態の首都に入場する。トルストイは執筆した1865年の時点で集められた資料をもとにして正確に書いたという。特にナポレオンの言ったことに関しては自分が創作した文章は1行もないと、あとがきで述べている。 この章の最後で瀕死のアンドレイ公爵はナターシャに再会する。ピエールは占領されたモスクワの市街をさまよっているところをフランス軍の兵士に捕縛される。 第四巻第1編。モスクワの大火はフランス軍の兵士の煮炊きによって自然発生的に始まった。ピエールの捕虜収容所での生活はドストエフスキーの「死の家の記録」の描写を参考にしたらしい。ロシア軍兵士の銃殺の場面やピエールが銃殺の直前に解放される場面などはドストエフスキーが自分の体験を語った部分と酷似している。捕虜収容所で出会った印象的なロシア人兵士プラトン・カラターエフの描写はトルストイのオリジナルだろう。

第四巻第2編。優勢だったフランス軍がなぜ退却したか。この章はそれを解き明かす。モスクワに1ヶ月間滞在したフランス軍は規律を失い、略奪に次ぐ略奪をした。ナポレオンもそれを見ているだけであった。戦争の天才ナポレオンはあっけなくモスクワを制圧した。そこから先のテーマもプランもを持たなかった。 以上の2点が原因である、とトルストイは考察する。ロシア軍が打撃を与えるまでもなく、フランス軍が全滅に近いほどのダメージを受けたのは、冬服と食料を用意しなかったことにある。兵站の準備をしなかったからである、と述べている。 ナポレオンから100年後、ナチスドイツのヒトラーはロシア戦線で同様の原因で敗退している。さらに100年後、ロシアのプーチンは不十分な兵站でウクライナに侵攻し、ウクライナ軍の抵抗により6ヶ月経った現在でも攻めあぐねている。いつの時代でも独裁者は周りの意見を聞かないものだ。 第四巻第3編。ヂェニーソフとドーロホフの小隊がそれぞれ 第四巻第4編。ナポレオン敗退により戦争は終わった。ロシアの指揮官クトゥーゾフはゲオルギイ勲章を授かり、衰弱して死んだ。ピエールは傷心のナターシャに会い、プロポーズした。 印象的な言葉がある。ピエールがナターシャに「世の中には、それぞれの不幸を持たぬ家庭というものはありませんからね」という。これは「アンナ・カレーニナ」の冒頭の文章とシンクロしている。もうひとつ。ピエールがナターシャに自分の体験を話して聞かせた時に「男の話に耳を傾けながら女が与える、あのまれな幸福感」を味わう。ふたりがお互いの愛を感じあう瞬間である。

エピローグ第1編。1820年、ロシアがフランスに勝ってから8年経った。ニコライ・ロストフはマリヤと結婚し、崩壊しかけたロストフ家の財政を立て直しつつある。ピエールはナターシャと結婚し女の子3人男の子ひとりの父親になっている。ニコライの屋敷にピエール一家、ヂェニーソフ、ニコライの母親、ソーニャが集まり団欒の時を過ごしている。アンドレイ公爵の息子、15才になったニコーレンカもいる。さまざまな大人の話を聞いたニコーレンカが夜、色々なことを考えながら眠りにつく場面で本編は終わりになる。 本性の最も印象的な場面は父親から負債を相続したニコライが儀礼的にマリヤを訪問するシーンである。以前からお互いに惹かれあっていながら、貧しくなったニコライは金持ちの令嬢マリヤに冷淡な態度を取らざるを得ない。儀礼的な10分間の後、別れを告げるニコライにマリヤは「・・・」と言う。今まで10年間、ロストフ家とボルコンスキー家の歴史を見てきた我々読者は感動で胸が震える。 宮廷女官アンナ・パーヴロヴナの邸に招待されたワシーリイ公爵の会話から始まった何家族かの年代記は、旧ボルコンスキー家の屋敷での団欒の場面で終わる。全ての登場人物の数は550人に達する。出ずっぱりのひともいれば、一回きりで退場する人物もいる。モームが空前絶後というのは一回きりで退場する人物も自分の足で立っていることである。そして今まで小説の中に登場する人物の中で最も魅力的な人物を創造したことである。ロストフ家の次女ナターシャ・ロストワである。 エピローグ第2編。サマセット・モームは「世界の十大小説」のなかで、「戦争と平和」は世界の文学作品の中で最も偉大な作品である、と述べている。「最も偉大な作品のひとつ」ではなく、「最も偉大な作品である」と断言している。このような作品はトルストイ以前も、以後も2度と書かれることはない、とまで言っている。だが欠点もあり、独特の戦争論に付き合わされるのは退屈である。そのような箇所は飛ばして読んで差し支えない、と言っている。モーム氏のいうことはもっともであろうと思われる。トルストイが世界観について語るこの章はあまりにも退屈で、読み切れたことがない。今回もそうだ。 (2022.8.25) |

---アンナ・カレーニナ---by L.トルストイ |

この長い小説は家庭小説である。オヴロンスキー家、カレーニン家、のちに結婚するリョーヴィンとキチイ夫妻の3家族のことが描かれている。政府の官僚アレクセイ・カレーニンの妻アンナ・カレーニナは貴族のヴロンスキーと恋に落ち、家を出て彼と同棲する。 主婦の不倫のために崩壊するカレーニン家は不幸な家庭の代表であるが、一見幸福に見えるオヴロンスキー家やリョーヴィンとキチイ夫妻も完全に幸福というわけではない。それぞれが「おもむきが異なる」不幸の種を持っている。 冒頭の文章「幸福な家庭はすべて互いに似かよったものであり、不幸な家庭はどこもその不幸のおもむきが異なっているものである」はこの小説全体のモチーフになっている。トルストイはこの文章を17回書き直したという。 男と女が惹かれあうのは一瞬の出来事である。ヴロンスキーが母親を探して車室に入った時、すれ違ったアンナを振り返って見たいという思いにかられた時、アンナもまたさも親しそうにじっと彼の顔を見つめた。その時のふたりの感情に、お互いの立場や利害関係など入り込む余地はない。ふたりは本能のおもむくままに愛人関係となる。 著者はこのふたりと対照的なカップルとしてリョーヴィンとキチイの生活を描く。このふたりは本能的な関係よりもお互いの生活を豊かにすることを目標にしている。 徐々に崩壊していくヴロンスキーとアンナに対して、リョーヴィンとキチイは自分たちの生活を作り上げていく。

著者は対照的な二組のカップルを描くことで、結婚生活は健康な男女が建設的に築きあげていくもので、本能や欲望によってなされるものではない、と述べている。 本書は著者がストイックなトルストイ主義を世の中に問うた作品である。にもかかわらず、本書で描かれたヴロンスキーとアンナの恋愛模様はあまりにもみずみずしく、全ての男女が夢見るような、恋愛初期の甘い関係が描かれている。本書を読んだ多くの読者は、男女の真実の姿はむしろこちらの方ではないか、と思うのではないだろうか。 著者は「戦争と平和」でナターシャを誘惑したアナトーリのような薄っぺらなプレイボーイとして、ヴロンスキーを描いてはいない。ヴロンスキーのアンナへの想いは真剣なものであり、アンナも一方的にヴロンスキーに誘惑されたわけではない。10代のナターシャと違い、8才の息子を持つ30才の主婦である。お互いに惹かれあった初期の段階では立場は対等であった。アンナはカレーニンの元に残してきた息子のセリョージャへの愛情とヴロンスキーへの愛情に引き裂かれて次第に精神が不安定になる。夫との離婚が成立しないことがそれに拍車をかける。そして悲劇が訪れる。 登場人物はそれぞれ個性があり、完璧な人物はいない。優柔不断なカレーニンはどこにでもいる夫である。自分本位でヒステリックなアンナもどこにでもいる妻である。いつも考え込んでいて神経質なリョーヴンや自分の周りの狭い範囲にしか関心のないキチイも身の回りにいそうである。どこといって欠点がなさそうに見えるヴロンスキーも所詮貴族の御曹司で行動力に欠ける人物である。 作中興味深かったのは「ヴロンスキーとリョーヴィンのあいだには、男の立場から見て、ひじょうな相違があったにもかかわらず、アンナは女として、ふたりの中に共通点を見てとった。キチイがヴロンスキーをも、リョーヴィンをも愛したのはそのためであった」という文章である。アンナがプレイボーイタイプのヴロンスキーと学究的なタイプのリョーヴィンの両方を天秤にかけるシーンである。 トルストイは登場人物ひとりひとりの描写が的確で、文章を読んでいるとその人の様子が目の前に浮かび上がってくる。本書では200人前後の人物が登場する。1度しか登場しない人物でも読者にはっきりした印象を残す。リョーヴィンが農民たちと日の出から日が暮れるまで草刈りをするシーンは黒澤明監督の映画の群衆シーンを観ているようである。「戦争と平和」には約550人の人物が登場するが、たった1度だけ登場するプラトン・カラターエフという兵士は我々に強烈な印象を残して消えていった。 人物ばかりではない。ヴロンスキーが騎手として登場する競馬のシーンがまるで自分が馬に乗っているような臨場感がある。さらにリョーヴィンがオヴロンスキー、ヴェスロフスキーと共に鴨猟をするシーンが素晴らしい。実際に狩猟をした者でなければ書けない迫力がある。そういえば「戦争と平和」で16才になったナターシャが初めて参加する狐狩りのシーンも、その部分だけ何回も読みたいほど素晴らしかった。 チェーホフは本書を評して「すべての問題がそのなかに正確に述べられているために、読者を完全に満足させるのです」と述べている。すべての問題を正確に書くとは、すべての人間の生き方、性格、心理、表情を正確に書いたということで、そのような小説はなかなか無い。普通は誰か特定の人物の視点から書かれているし、そこで起こる出来事は著者の都合によって作られたものに思える。トルストイの小説を読むとひとつひとつのシーンが映画のシーンを観るように頭の中で再現することができる。 (2022.8.4) |

---死の家の記録---by フョードル・M・ドストエフスキー |

ドストエフスキーは1850年から1854年まで4年間シベリアに流刑されていた。本書はその時の体験をまとめ、ある男の日記という形で小説にしたものである。 政治犯として徒刑囚にされた知識人階級の主人公は泥棒や人殺したちと一緒の牢獄で生活し、労働する。労働者階級の囚人たちは知識人階級の者たちを差別し、馬鹿にする。主人公は馬鹿にされながらも囚人たちを観察する。 本書を読むと懐かしさに襲われる。筆者は学校を卒業して設備会社に入社した。設備を建設するために日本各地へ出張した。宿泊は土地の職人宿である。 設備建設のためにはさまざまな業種の職人さんが現場で仕事をする。足場を組むひと、建物を作るひと、配管を組み立てるひと、電気配線を通すひと等々。遠くから来ている職人さんたちと同じ宿の大広間に一緒に泊まる。夜は一緒に食事をし、酒を飲み、話をしたりゲーム(博打)をする。 24時間一緒の生活をするということでは本書の主人公と共通している。さらに共通しているのは、学校を卒業したばかりの若い頃は、職人さんたちからまともに相手にされなかったり、馬鹿にされたりする。年数が経ち、それなりに経験を積むと、自然にそういうことがなくなる。職人さんたちも同じレベルで話しかけてくれるようになる。状況は違うが主人公の気持ちはわかる。 著者は1860年に本書を発行した後、1861年に「虐げられた人々」、1864年に「地下室の手記」、1866年に「罪と罰」、1868年に「白痴」、1871年に「悪霊」、1875年に「未成年」、1880年に「カラマーゾフの兄弟」を発表する。本書に出てきた人物の性格が本書以降の作品の登場人物に反映されているのを見ることができる。本書にはのちにラスコーリニコフやスタヴローギンやドミートリーやアリョーシャになる人物が描かれている。彼らはいずれも実在の人物だったのだ。 ドストエフスキーの五大長編小説には多くの印象的な人物が登場する。ひとりの作家がこれだけの個性的な人物を創造するのはすごいことだと思っていた。本書を読むと4年間の収容所生活が作家としてのドストエフスキーに多大な貢献をしたことがわかる。 本書で描かれた風呂場のシーンや芝居のシーンはまるで群像劇を見るようで楽しい。風呂場のシーンは「吾輩は猫である」の日露戦争を戯画化したような銭湯のシーンを思い出させる。

ロシアには死刑はなかった。だが、強制労働と笞刑があった。著者は笞刑について詳しく書いている。死刑はなかったが笞刑を受けた者のなかには精神的に障害を受けたり、死ぬ者が一定の割合でいたようだ。笞刑の痛さについても具体的に書いている。 本書はシベリアに住むアレクサンドル・ペトローヴィチという男の遺した手記という形になってる。彼は妻殺しの罪でシベリアの監獄で10年の刑を務めた後、シベリアのある町に住んでいた。手記には監獄で出会った囚人たちのことや、彼の監獄での生活が細かく書いてあった。 肝心の妻殺しについては書いていない。著者はそれをこの小説で書くと全体のバランスを崩すと考えたのだろう。8年後に独立した長編「白痴」を書いてその内容を明らかにした。 著者は第二部第4章で「アクーリカの亭主ーある囚人の話」として妻殺しを描いている。主人公がベッドの中で寝られないでいると、20代の「中身のない気まぐれな男」シシコフが、50代の「自惚れが強く陰気で冷たい男」チェレーヴィンにしている話が聞くともなく聞こえてくる。シシコフが語ったのは自身の妻殺しの話だった。ゾッとするような話だが、著者がこの話を独立した章として書いたのはそれだけの意味があったのだろう。見るからにつまらない男が、いかにもろくでもない男に語っている。「白痴」の中身の濃さとは正反対なのが興味深い。 主人公のアレクサンドル・ペトローヴィチはドストエフスキーの他の小説とは違い、自分を全面に出さず、ひたすら周りの囚人たちを観察する。まるで地獄めぐりの案内人のように。 ソルジェニーツィンが1962年に発表した「イワン・デニーソヴィチの一日」は本書を下敷きにして自分の強制収容所における体験を書いたものだろう。 (2022.7.15) |

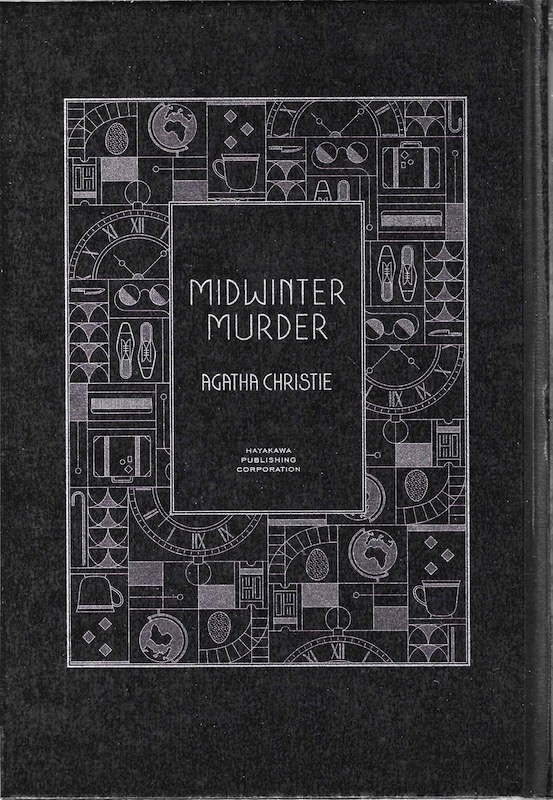

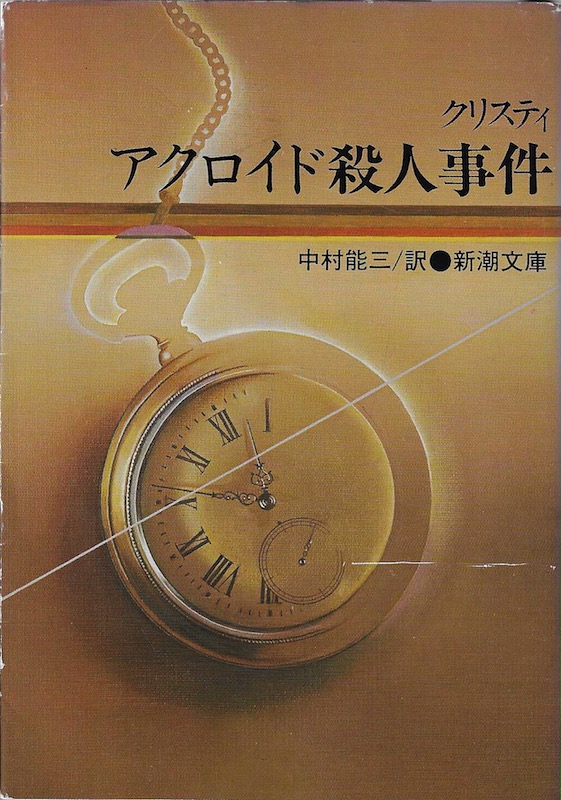

---クリスマスの殺人 クリスティ傑作選---by アガサ・クリスティ |

原題「MIDWINTER MURDER」。アガサ・クリスティのアンソロジーである。欧米ではこうしたアンソロジー本が多く出版されている。クリスティの短篇を読むには数が多すぎる。どれを読んだら良いのかわからない。そういう大多数の読者にベテランの編集者がこういうのはどうですか、と紹介する。 本書には「チョコレートの箱」「クリスマスの悲劇」「クィン氏登場」「バグダッドの大櫃の謎」「牧師の娘」「プリマス行き急行列車」「ポリェンサ海岸の事件」「教会で死んだ男」「狩人荘の怪事件」「世界の果て」「エドワード・ロビンソンは男なのだ」「クリスマスの冒険」の12篇の短篇が収められている。ポアロものあり、マープルものあり、謎の人物クィン氏ものあり、代表的なクリスティの短篇が網羅されている。 「チョコレートの箱」はポアロものである。ポアロがベルギー警察に勤めていた頃の事件を回想する。聞き手はヘイスティングスである。ホームズにおけるワトソンに相当するのが、ポアロにおけるヘイスティングスなのであるが、彼の出番は意外に少ない。 「クリスマスの悲劇」はマープルもの。「火曜クラブ」に収められている。ジェーン・マープルが登場した最初の短篇集である。セント・メアリ・ミード村に住んでいる住人が毎週集まって順番に自分が体験した未解決の事件について語る。 マープルの番になったが老婦人ということであまり期待されていない。「日雇い女のふしぎなめぐりあわせ」とか「母の会の怪事件」とかいったものでいいですよ。と言われてしまう。メンバーの期待に反してマープルが提出したのは殺人事件であった。 テレビシリーズのミス・マープルは、病院などで「おばあちゃん」と話しかけられそうな容姿の女優である。筆者のイメージするジェーン・マープルは違う。1981年公開の映画「黄昏」のキャサリン・ヘップバーンの毅然としたイメージなのである。 「クィン氏登場」は「クィン氏の事件簿」のなかの印象的な第一話である。嵐の夜、年越しパーティの最中、訪問者があった。この屋敷の前の持ち主のことを噂していた時だった。訪問者はハーリ・クィンと名乗り、噂話に加わった。彼は「同時代の歴史家よりも、後世の歴史家の方がかえって真実の歴史を書けるものだ」といい、前の持ち主がなぜ突然自殺したのか突きとめてみようという。クィン氏の助言に従ってメンバーが話し合っていくうちに、徐々に真実が明らかになってくる。 短い話だが、予想もしなかったほど感動的なラストシーンが待っている。 「バグダッドの大櫃の謎」は「クリスチィ短編全集4」に収められている。パーティの最中、数人の客の前でひとを殺すというトリック。ポアロは難なく解決する。 「牧師の娘」は「おしどり探偵」に収められている。トミーとタペンスものである。貧しい牧師の娘が伯母から遺産を相続した。遺産は大きな屋敷だけで金目のものはなかった。そこに屋敷を買いたいというひとが現れた。娘はトミーとタペンスの探偵事務所に相談に来る。さて・・・。ほのぼのした読後感は典型的なクリスマス・ストーリーである。 「プリマス行き急行列車」。ポアロもの。列車の座席の下で死んでいた貴婦人はどこで殺されたのか。 「ポリェンサ海岸の事件」はパーカー・パインが主人公。「クリスチィ短編全集4」に収められている。息子の恋人が気に入らない母親を説得してくれと頼まれたパーカー・パインがとった手段は。便利屋パーカー・パインはどんなことでも引き受ける。その立ち位置は下世話なポアロである。 「教会で死んだ男」はマープルもの。主人公は牧師の妻、バンチ・ハーモン。自分たちの教会で死んだ身元不明の男について、どうしたら良いかジェーンおばさんに相談する。話を聞いたジェーン・マープルはある提案をする。このアンソロジーの中で、マープルものはどれも中身が濃く読み応えがある。 「狩人荘の怪事件」。インフルエンザにかかったポアロは自分の代わりにヘイスティングスを事件現場に派遣する。ヘイスティングスの報告を受けたポアロは・・・。変形のアームチェア・ディテクテヴものになっている。 「世界の果て」は「クィン氏の事件簿」に収められている。クィン氏ものはどれも劇的な展開になり、最後に感動がやってくる。 「エドワード・ロビンソンは男なのだ」。「クリスチィ短編全集2」に収められている。これはシリーズものではない。エドワード・ロビンソン氏の一晩の冒険物語である。古いハリウッド映画を観るようで楽しい。 「クリスマスの冒険」はポアロもの。クリスマス・ストーリーにふさわしくひとが殺されることはない。 ドラマチックなクィン氏もの、トリッキーな仕掛けのポアロもの、心理的な仕掛けのミス・マープルものが1冊で楽しめるお得なアンソロジーである。 (2022.7.10) |

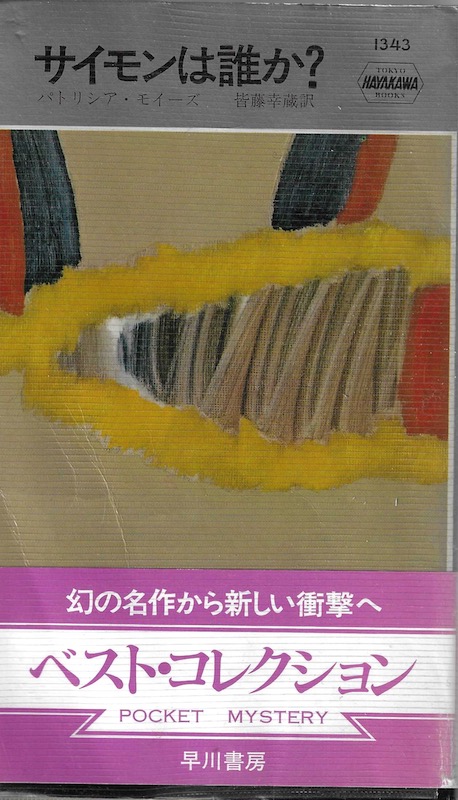

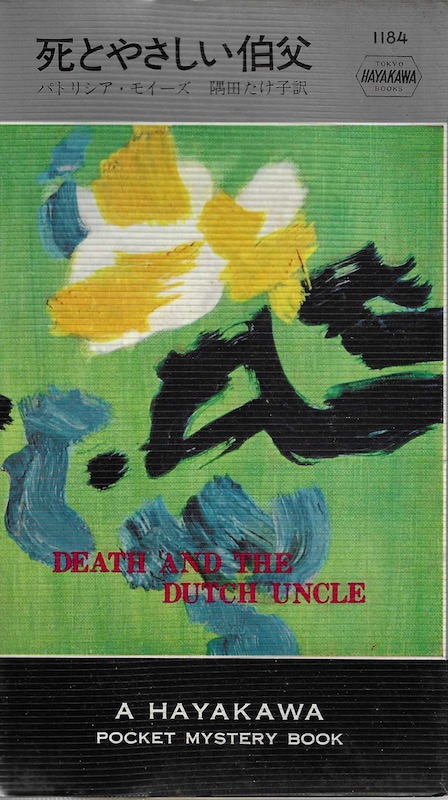

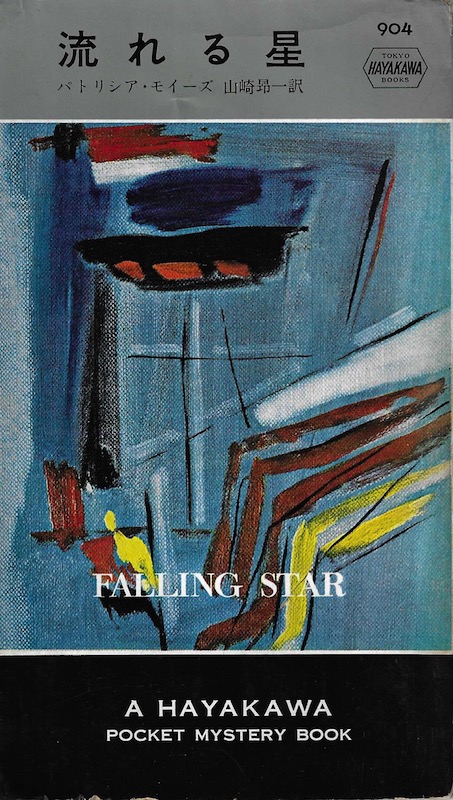

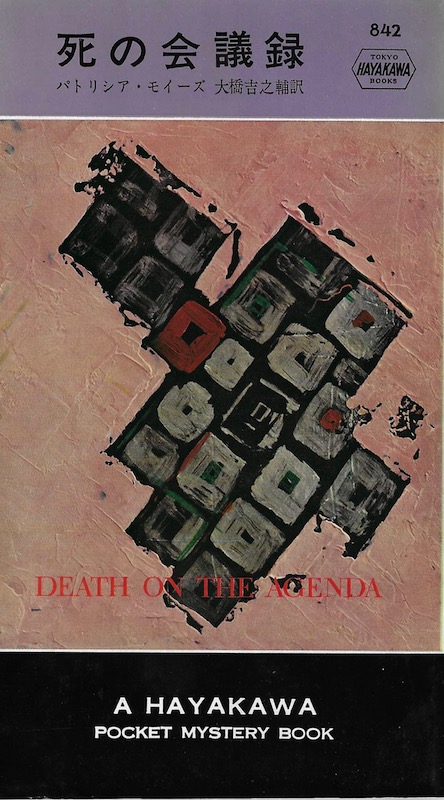

---サイモンは誰か?---by パトリシア・モイーズ |

妻子のない富豪が遺産を甥に残すことになった。甥は子供の時に両親を亡くし、アメリカ人夫妻に養子にされていたが、15才の時に家出をし、行方不明になっている。遺産管理を請け負っている弁護士は相続のためにサイモンという名の甥を探し出さねばならなくなった。 イギリスとアメリカに広告を出すと、サイモンという名の男がふたり名乗り出てきた。どちらが本物のサイモンなのか、それともふたりとも偽物なのか。 ひとりのサイモンが殺されたことによって、スコットランド・ヤードのヘンリ・ティベット主任警視が登場する。ヘンリは殺人犯と本物のサイモンを探し出さなければならなくなる。 謎は深まる一方。今回のヘンリ・ティベット警視はスコットランド・ヤードの警視として、遺産相続をめぐる陰謀に挑戦する。 例によって結末の切れ味は大したことはないが、サイモンをめぐる状況が類を見ないものなので、次へ次へと読み進んでしまう。 (2022.7.8) |

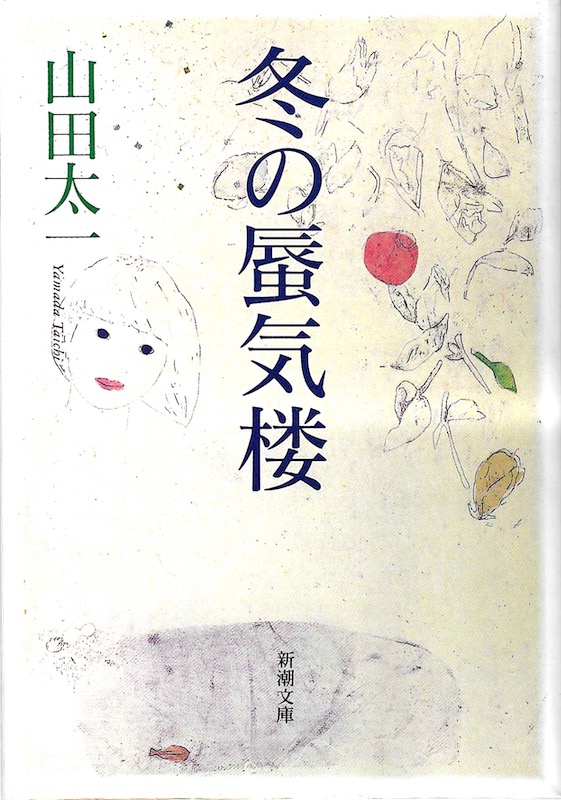

---冬の蜃気楼---by 山田太一 |

青春時代というのは今から思い返すと歯がゆいものである。現在の経験値から考えると、あの時はどのようにでもできた。だがその年代の自分はそのようにしかできなかった。あらゆる場面でそうである。だから自分の青春時代のことはあまり考えない方が良い。 この物語の主人公は22才の映画助監督である。ひとつのチームに4、5人の助監督がつく。彼らの仕事は俳優の世話をしたり、衣装や舞台の面倒を見たりする。監督の考えを実現するための使い走りである。 舞台は松竹の大船撮影所。監督のモデルは小津安二郎、主人公は青年時代の著者である。副主人公の16才の女優は鰐淵晴子か。 ひとりの青年が経験する映画作りの現場の様子を「私」の視点から描いている。助監督に採用されたばかりなので何事も順調にいかない。試行錯誤の連続である。なかみは著者自身の経験したことなのだろう。ところどころ過去を振り返ってのことのように書かれているので、これは「あのときはああだった」ものなのだろう、と推察しながら読んだ。 終盤になって55才の語り手が登場する。語り手は映画界からテレビ界に移り、脚本家になっている。彼は33年ぶりに会うことになっている、ある人物を待っている。ここから話は現在になる。 過去は不手際であった。現在の自分ならもっとうまくやれる。だがいざ現在になってみると、やはり自分は自分である。自分なりのことしかできない。未来の自分が現在の自分を見たら、何やってるんだ、今の自分ならもっと上手くやれる、と。 (2022.7.5) |

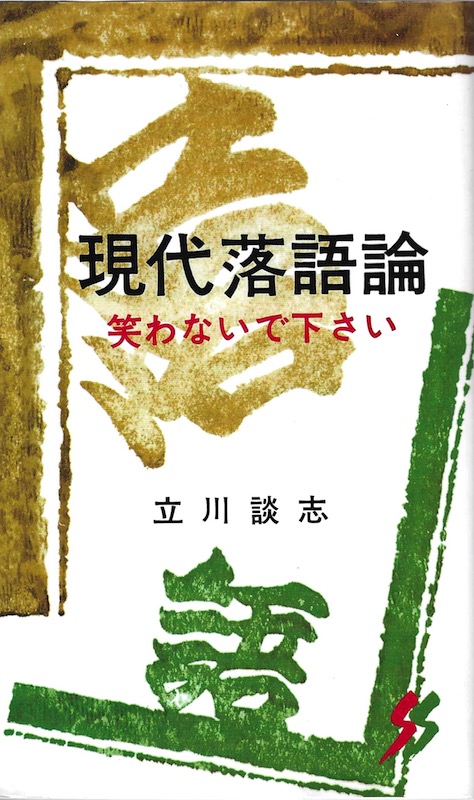

---現代落語論---by 立川談志 |

最近の落語家の著作に「現在落語論」というのがあるが、本書が本家本元である。立川談志29才の時の著作である。 「落語の観方聞き方」「真打になるということ」「昔の噺家・今の寄席」「観客・芸・人気ないしは笑について」「私の落語論」の全5章から成り立っている。 「真打になるということ」「昔の噺家・今の寄席」は落語論というより思い出話である。 「真打になるということ」では志ん朝や円楽が自分より先に真打になったことを恨んでいる。なぜ談志が後輩の志ん朝や円楽より先に真打になれなかったかも書いている。生意気だったからだ。後に落語協会を脱会し、落語立川流を創設したのもこのことが遠因となっている。

「昔の噺家・今の寄席」では29才の談志がさらに若い頃観た昔の噺家たちのことや寄席のことを書いている。昔市川や千住に寄席があったことは知らなかった。 「落語の観方聞き方」と「観客・芸・人気ないしは笑について」で談志は自分の思う落語について語っている。 地口と会話の説明では講談は地口が多く、落語は会話でつないでいく。落語で地口でつなぐのは楽な方へ逃避しているのだ、と述べている。これは真っ当な意見でその通りだと思う。 話を会話でつなぐのは演技力を必要とする。右を向いて喋っていた八っつぁんと左を向いて喋っていた大家さんと同じ人であってはならない。違う人に見せるには喋り方、表情、しぐさ、声、性格が違って見えなければならない。それを互い違いではなく、瞬時に、時には同時に喋っているように見えるくらいに見せる。それができなくては真打とは言えない。 29才の時に落語の本質的なことを書いていた談志が、どうして後年になってその原則を無視してしまったのだろう。晩年の「芝浜」はまるで「芝浜の解説」ではなかったか。全盛期紀伊國屋ホールで演った「芝浜」を観て涙が止まらなくなった経験のある者は筆者だけではないだろう。 レイプや殺人をしたことのない人は「宮戸川」を聴いて理解できないのか。人間には想像力がある。もともと落語という芸はひとの想像力に依存した芸ではないか。年配の男が座布団の上で話をするだけで、聴いている者の頭の中のスクリーンに、若い女や子供が映る。時には天狗が空を飛んでいるのが写ったりする。それは落語家の芸の力と観客の想像力の共同作業によるものである。 売春防止法施行以後に生まれた我々が「品川心中」や「お直し」を理解でないだろうか。そんなことはない。29才の談志はまだ落語家の芸の力と観客の想像力を信じていなかったのだ。 「観客・芸・人気ないしは笑について」で志ん生は色彩であり、文楽は写生であると、絵画に託して尊敬する落語家について語った後、本書で語りたかった自分の「落語論」を語り始める。 「私の落語論」では直接的に自分の考える落語について述べている。だが話は、芸に打ち込むか、マスコミで売れるようになるか、という問題について堂々巡りを始める。弟弟子の小三治が著書「どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝」のなかで、談志は常に「世間を気にして生きている人」である。あの人が芸だけに打ち込めばとんでもないひとになった。と言っている。談志は27才で真打になり、29才で本書を書いた。本書を上梓した後、35才で参議院に立候補したどこかの時点で談志は迷走し始めた。あるいは初めから迷走していたのかもしれない。志ん朝や小三治のように古典落語に集中できないものを胸の内に抱えていた。 立川談志、いや松岡克由は落語家になるよりも、落語も含めた芸能全般の評論家になるのが本来あるべき姿だったのかもしれない。 (2022.7.3) |

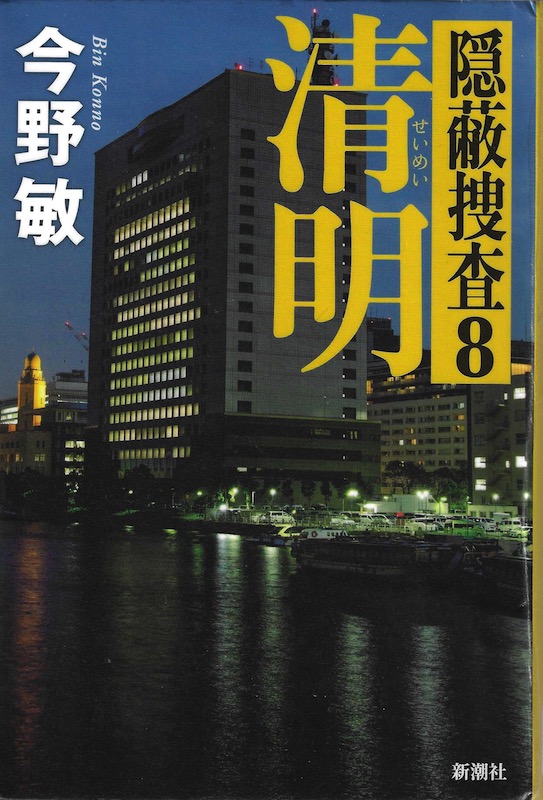

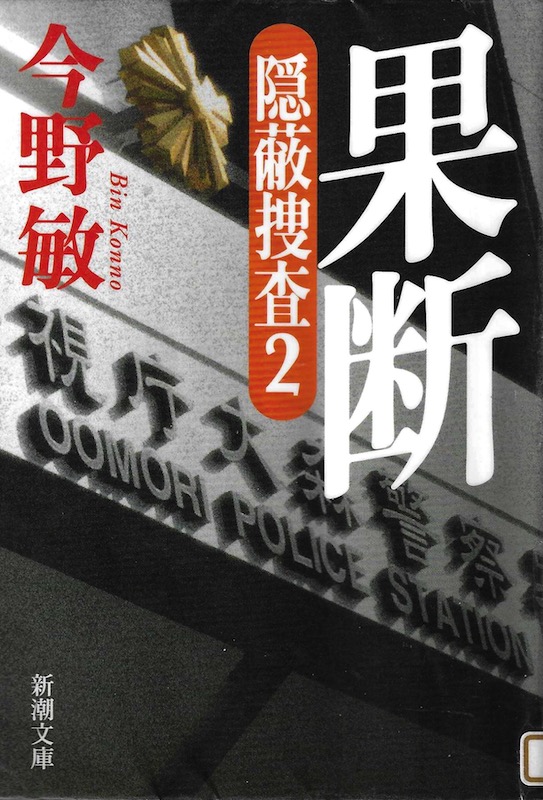

---隠蔽捜査---by 今野 敏 |

著者は本書で2006年に第27回吉川英治文学新人賞を受賞した。また、2008年にシリーズ第二弾の「果断 隠蔽捜査2」で第21回山本周五郎賞および第61回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞した。さらに2017年に「隠蔽捜査」シリーズで第2回吉川英治文庫賞を受賞した。 多作家の著者にとって「隠蔽捜査」シリーズは特別なシリーズになっている。 警察機構という複雑な組織をどのように運営していくか。それは組織の中でどのように生きていくか、と同様の意味を持っている。著者は中間管理職の主人公・竜崎にさまざまな難関を与えて、彼の生き方を鮮明にしていく。 もちろん長いものに巻かれろ式の生き方ではない。竜崎は問題が起きるたびに最善の方法を選び出し、それに従って行動する。自分の意見のみを主張することなく、時には他人の意見も尊重する。たやすい生き方ではない。 竜崎は家庭においても同様のやり方で押し通す。本書のような状況、息子が麻薬を所持し、使用しているような時に適切な判断を下すことは大変なことである。46才の竜崎は同年代の父親と同様、職場においても家庭においても難しい状況に置かれることが多い。 本書及び本シリーズが数々の賞の対象になったのは、著者が与えるさまざまな試練を、主人公がどのように乗り越えていくかを手を抜かずに誠実に描写しているからだと思う。 (2022.7.1) |

---中国という大難---by 富坂 聰 | |

現在中国が抱える問題を「三峡ダムが中国を滅ぼす」「汚職天国」「13億人市場という幻想」「人民解放軍という闇」「日中外交戦争」「台湾海峡危機に巻き込まれる日本」という6つの章にわけて論じた評論集である。 著者は中国ウォッチャーのジャーナリストである。本書は2007年に刊行され、その後2013年に改訂ののち文庫本として再出版された。 【三峡ダム】 中国における水の問題は国民生活において一番重要な問題である。国土の森林率13%の中国は慢性的に水不足である。三峡ダムは水不足と電力不足を一挙に解決するために中国政府によって進められた国家プロジェクトである。 さまざまな理由から、現在そのどちらもうまくいっていないという。さらに異常気象の影響で旱魃と洪水を繰り返している。本来中国は農業国であるのにも関わらず、農業人口は減る一方で、食料を輸入に頼らざるを得ない状態という。 加えて、工業廃水の処理率は15%と相変わらず進まず、汚水をそのまま川に流し込んでいる状況だという。 【汚職天国】 胡錦濤総書記時代、アンタッチャブルであった上海閥のトップを汚職問題で摘発した。昔から根強くはびこる汚職の問題を解決しないと政府の存続が危ぶまれてきたからだ。中国では数千年前から役人の汚職は当たり前だった。現在までつながる汚職の問題を論ずる。 【13億人市場】 中国から来た日本人妻の問題。その数は50万人になろうとしている。この問題は日本の将来に大きな影響を与えることになるであろう。 ソニーのデジカメから始まった中国の反日運動。一時は日本から進出した百貨店が包囲され、破壊、略奪されるなど大変な騒ぎになったものだが、現在は沈静化している。著者は反日運動の本質は反政府運動であるという。年金や健康保険の問題など、中国では政策がコロコロ変わる。将来に希望を持てなくなった下層階級の国民は反政府デモをする代わりに反日運動でそのうさを晴らすのだという。反政府運動をすれば立ち所に拘束され、牢屋に放り込まれるが、反日運動をしても警察は見て見ぬ振りをするだけである。 【人民解放軍】 人民解放軍はアナログの軍隊で、近代戦では通用しない。中国政府は450万人いた人民解放軍を200万人にまでリストラして、近代化を進めているがなかなか進まない。むしろリストラされた退役軍人たちの不満が爆発して反政府活動家になることを懸念している。 【日中外交戦争】 尖閣諸島付近のガス田採掘の問題は日本は赤子の手をひねるように中国にあしらわれた。日本政府があまりにも外交音痴なのにはあきれた。中国もあきれているだろう。 靖国神社には遊就館という施設があり、これは戦争博物館のようなものらしい。中国人はこれを見ると反日にならざるを得ないようだ。筆者も重慶で戦争博物館のような施設を見学したことがある。どこの国にもそのような施設はあるのではないだろうか。 【台湾海峡危機】 台湾のスパイが毎年数十人中国で摘発され、同時に中国の軍の中枢にいる幹部が協力者として逮捕されているという。台湾と中国は1949年以来、常に諜報戦をしてきた。戦後アメリカの傘に下でぬくぬくと生きてきた日本は、国際間の生きるか死ぬかのような外交関係から目を背けてこられた。今後は中国、韓国、ロシア、台湾、アメリカ、EU、NATO、ウクライナ等々との外交関係から目を背けることはできない。いくら目を背けていてもトラブルは向こうから押しかけてくるだろう。 (2022.6.29) | |

---マクリーンの森---by ノーマン・マクリーン |

【マクリーンの森】 日本では「マクリーンの川」(A River Runs Through It)の続編として発行されたが、アメリカでは中編2つと短篇ひとつが入った1冊の本として発行された。アメリカではある程度の厚みがないと売れないという事情があるためだろう。著者はこの1冊で20世紀アメリカ文学の古典と賞賛された。 「マクリーンの森」の原題は「USFS 1919 : The Ranger, the Cook and a Hple in the Sky」(合衆国森林局1919、森林警備員、料理人、空の穴)。シカゴ大学英文学教授を長年勤めた著者が、定年後74才になった時、若い頃のことを回想した「あの時はこうだった」ものである。 「あの時はこうだった」ものではあるが全てが事実ではない。著者の経験が主体であるには違いないが、ある程度の脚色が加わっている。本編を読んで特にそう感じた。 「マクリーンの川」はドキュメンタリーのような筆致で書かれているが、本編はマーク・トウェインに代表されるアメリカン・トール・テール(アメリカのホラ話)の雰囲気で書かれている。 ホテルで寝ていたら壁が突然大きな尻の形に変化したところで思わず吹き出してしまった。部屋と部屋の間が壁ではなく、布で仕切られていたのである。賭博場での森林警備隊員たちとイカサマ賭博師たちとの殴り合いシーンはまるで西部劇を見ているようだった。 本書は17才の「わたし」がひと夏森林警備隊で働き、そこで出会った人びととの交流を描いた成長物語である。最後に「来年も一緒に働こうな」と言って親方のビルが馬に乗って去っていく。それを見送るシーンはまるで西部劇のようである。 18才になった「わたし」はビルのところではなく、別の森林警備隊に志願する。若者は成長するのである。 【ジムの思い出】 原題は「Logging and Pimping and Your Pal, Jim」(伐採と売女と相棒ジム)。 「わたし」は大学院が夏休みに入ると森の伐採人をして金を稼いでいた。その時の先輩であり相棒がジムである。ジムはある時期森で伐採をして稼ぎ、ある時期は商売女のひもになって図書館に入り浸る。ずっとそういう生活をしている。 ある年と次の年、「わたし」はジムの相棒になって伐採の仕事をした。そこで出会った仲間や酒場の女たちのことを書いている。その次の年はジムから誘われたが行かなかった。若者は常に新しい体験を求める。 著者自身と思われる語り手の「わたし」は若い頃、地元モンタナ州でさまざまなアルバイトをした。それらの経験がその後の人生に有形無形の財産になったに違いない。学生の人気が極めて高い名物教授だったそうだ。 (2022.6.26) |

---東京JAZZ地図---by 交通新聞社 |

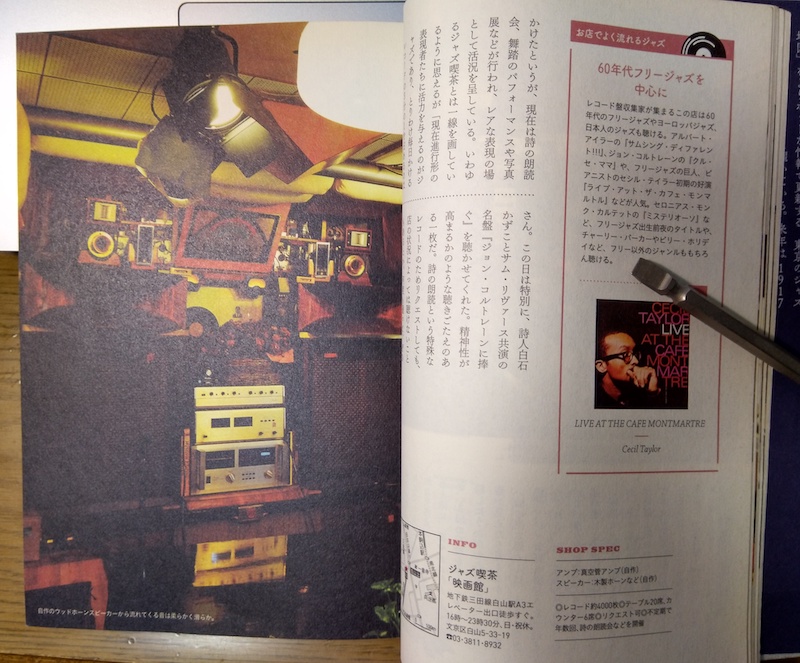

都内及び近郊のJAZZ喫茶、JAZZライブハウス、LPレコード屋を網羅してある。ただの紹介でなく、実際に行って、その活動状況を見聞きしてまとめてあるので役に立つ。2016年版であるから、2022年現在ほとんどの店が営業しているものと思って良いだろう。 ここには「ちぐさ」のような日本最古のジャズ喫茶から、「いーぐる」や「MEG」のような有名な店、瑞江や保谷や稲毛といった都内から遠い店まで丹念に取材してある。

筆者が行ったことがある店も何軒かあった。筆者はジャズ喫茶は好きではない。音が小さ過ぎればただの喫茶店だし、大き過ぎればうるさいとしか感じない。 適度な音量で、そこにドラマーやホーン奏者が実際に演奏しているように感じるほど解像度が良い音を鳴らしている店を知らないからかもしれない。 本書に出てくる高田馬場の「MILESTONE」や神保町の「BIG BOY」などは明るい雰囲気で気楽にはいれそうだ。ぜひ一度行って見たい。

ライブハウスはずいぶん行った。ここに出てくる新宿のピットインは一時通い詰めた。だいぶ前に閉店した市川のりぶるもよく行った。音はやたら大きいのだが実際に演奏している音は違う。コンサートホールで聴く音とは一味違うものがある。 LPレコード屋ではお茶の水や新宿のディスクユニオンはよく行った。ここには出ていないが、神保町の富士レコードへもよく言った。いまLPレコードブームだというが、聴き比べてみると、CDよりもLPレコードの方が間違いなく音が良い。30分に一回ひっくり返さなくてはならないところはやや不便であるが。 (2022.6.24) |

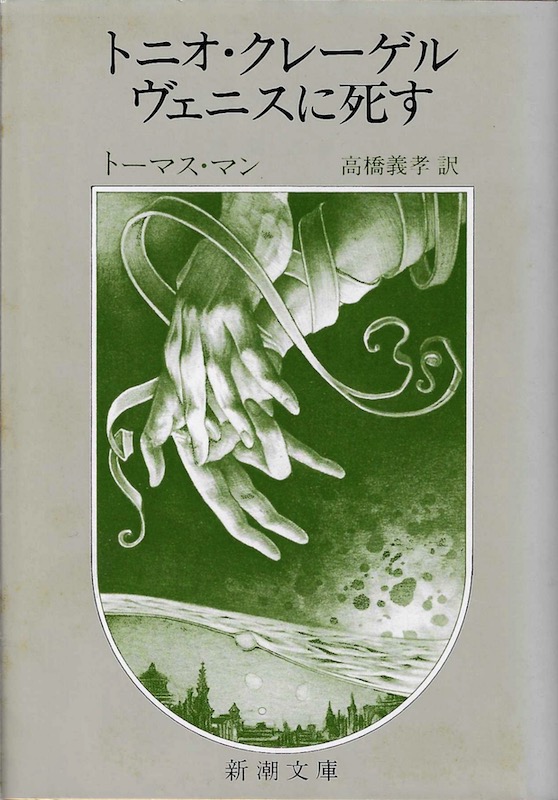

---トニオ・クレーゲル、ヴェニスに死す---by トーマス・マン |

【トニオ・クレーゲル】 物語は14才のトニオが同級生のハンスに取り入ろうとしてうまくいかないシーンから始まる。そして16才になったトニオは同級生のインゲボルムに憧れている。 「ブッデンブローク家」の最終章では14才のハンノの学校での1日が描かれる。トニオとハンノは同一人物であり、いずれも著者トーマス・マン自身を描いたものである。 少年時代のトニオはあっという間に通り過ぎ、30才を過ぎて文学者・詩人として認められた現在のトニオが語られる。 トニオは仲間の女流画家リザヴェータ・イヴァーノヴナを訪れ、独り言のように一方的に芸術論を展開する。リザヴェータは最後まで聞いたあと「あなたはね、トニオ・クレーゲルさん、道を踏み迷った俗人です」という。平野郷子訳では「あなたはね、トーニオ・クレーガー、迷子になった普通の人なのよ」となっている。 最後の章でトニオは滞在先のデンマークのホテルから、リザヴェータ・イヴァーノヴナに宛てて手紙を書く。「自分は平凡で明るい人々に憧れている。彼らのことを考えるだけで幸福な気分になれる」 トニオが自分の心を洗いざらい打ち明けられる存在であるロシアから来た女流画家リザヴェータというのは実在の人物であろうか、それともトニオが自分の心の中に作り上げた架空の人物であろうか。 彼女はインゲボルムのように血の通った女性という感じがしない。と思っていたら、彼女の名前リザヴェータ・イヴァーノヴナというのは「罪と罰」でラスコーリニコフの斧で殺されたあのリザヴェータと同姓同名ではないか。 著者は、金貸しの老婆を殺すことによって自分が特別な人間であることを証明しようとしたが、踏み越えることができず、逆に普通の人間であることを証明してしまったラスコーリニコフにトニオをそして自分を重ね合わせているのではないだろうか。 【ヴェニスに死す】 本作品はプラトンの「パイドロス」が下敷きになっている。「パイドロス」でソクラテスは「美少年が恋するものに身をまかせるか、恋していないものに身をまかせるか」という問題を取り上げ、議論する。 本作品の主人公アシェンバハは文学作品を書くのに疲れ、ヴェニスに保養に出かける。そこで見かけたポーランド人の一家の中に美少年を発見する。アシェンバハはひたすら美少年を追いかけ眺める。最後まで話しかけることなく眺めるだけである。そのうちに流行り始めたこれらに感染し、ひとり海岸で死亡する。 アシェンバハは著者の分身である。著者もアシェンバハ同様ゲイの要素を持っていた。愛妻家の著者は行動には移さなかっただろう。自分の願望をアシェンバハに託して作品を書いたのではないだろうか。 主人公の直接のモデルは作曲家のグスタフ・マーラーであった。ルキノ・ヴィスコンティが1971年に公開した映画「べニスに死す」ではアシェンバハを原作の作家から作曲家に変えている。テーマ曲として使用したマーラーの交響曲第5番「第4楽章」の「アダージェット」をより際立たせるためにそうしたのだろう。ちなみにマーラーもヴィスコンティも、映画でアシェンバハを演じたダーク・ボガードもゲイであった。 (2022.6.23) |

---味な映画の散歩道---by 池波正太郎 |

映画通・池波正太郎の映画本である。本書は1975年頃、「小説現代」に連載された日記風エッセイをまとめたものである。 2013年発行だから30年以上前の映画評を本にしたことになる。池波正太郎の筆によるものだから売れると判断したのだろうが、間違いない。手にとってパラパラっと目で追っただけで面白いということがわかる。 1975年頃は映画ってこんなに面白かったのか、と思うほど興味深い映画が並んでいる。もちろん筆者が観た映画も数多くある。当時見逃してしまって、最近観たいと思っていた映画もある。当時はパスしていたが、本書を読んで、観たくなった映画もある。 ロバート・アルトマン監督の「ナッシュビル」は公開当時リアルタイムで観たが、もう一度観たい。ロバート・ミッチャム主演の「さらば愛しき人よ」とショーン・コネリーとオードリー・ヘップバーン主演の「ロビンとマリアン」はなんとなくパスしてしまったが、今ぜひ観たい。マイケル・ウィナー監督の「センチネル」は当時流行していたオカルト映画のひとつだろうとパスしていたが、最近気になっていた。ジョン・キャラダイン、イーライ・ウォラック、エヴァ・ガードナー、クリストファー・ウォーケン、ジェフ・ゴールドブラム、マーティン・バルサムといった強力な脇役陣がでていたとは・・・。著者は最後のページでこの映画について書いている。 バート・ランカスターとポール・ニューマンが共演した「ビッグ・アメリカン」は当時筆者のアンテナには引っかかってこなかった映画だが、今観たら面白そうだ。 著者の池波氏は各回数行の短い文章で的確に映画の面白いところをすくい上げている。当時筆者が観てあまり面白いとは思わなかった映画でも、その中に面白さを見つけ出している。これは作家としての芸というよりも、人間としての幅の広さや奥の深さからくるものだろう。 (2022.6.21) |

---ブッデンブローク家の人びと---by トーマス・マン |

本書はトーマス・マン初期の傑作である。 題名の通り親子三代にわたるブッデンブローク家の人びとの年代記である。 物語は穀物商ブッデンブローク家の一族友人たちによる昼食会から始まる。昼食とはいっても午後4時に始まり、11時に終わるというもので、晩餐会といっても良いくらいのものである。 著者は7時間の昼食会を克明に描き、登場人物たちを紹介する。「戦争と平和」の冒頭で描かれるロストフ家の晩餐会のシーンに似ている。トルストイが描いたロシアの貴族、ロストフ家とボルコンスキー家の年代記が著者の頭の片隅にあったのかもしれない。 文学とそうでないものを分けているものは何かというと、そこに人間が描かれているかどうかにある。ミステリーやSFでもそこに実在したと思われる人間が描かれていれば文学作品である。 本書では多くの人物が描かれていて、いずれの人物もかつて実在したようである。なかでもブッデンブローク家の次男のクリスチアンは我々の親戚とか友人の中に何気なくいそうな人物である。 クリスチアンはいわゆる「困った人」「困ったさん」である。その場の空気を読めず、その場にふさわしくないことを言ったりしたりする。他人が自分をどう思っているかがわからない。実直な仕事ができないか、しても長続きしない。その性格は子供時代から中年の大人になるまで変わらない。大人になっても子供のようである。 その兄のトーマスは謹厳実直な人物である。融通がきかないところがある。一家の大黒柱になろうとして外見をとりつくろっているが、内心は苦労の連続である。 ヨハンの妹のトーニ(アントーニエ)は自由奔放に生きているのだが、いつも肝心なところで判断を誤り、苦労している。トーニは2度結婚し、2度失敗した。夫選びが下手なのだ。著者は自分の伯母をモデルにしてトー二を造形した。また、ブッデンブローク家の長男トーマス・ブッデンブロークは父トーマス・ヨハン・ハインリヒ・マンをモデルにした。ということはトーマスの息子ハンノ(ヨハン)、父親のあとを継がず音楽に生きようとするハンノのモデルはトーマス・マン自身であろう。 トーマスは歯の治療が原因で死に、ハンノはチフスで死ぬ。トーマスの弟は精神病院に入り、トー二は2度目に結婚した時の姓を名乗っているので、ブッデンブロークという家も姓もなくなる。原題は「DIE BUDDENBROOKS」(ブッデンブロークス)。 登場人物の中で著者に一番近いのはハンノだろう。事業家の父と芸術家の母の血を受け継ぎ、悩みながらも芸術家の道を選択する。著者はこのテーマをさらに発展させて「トニオ・クレーゲル」を書いている。 自分の家のことを考えてみる。子供時代は8人家族であった。父、母、弟、祖父母、叔父、叔母。今は子供たちがそれぞれ独立して、夫婦ふたり。いずれはひとりになり、その後消滅する。ブッデンブローク家のように。 自然の流れである。その自然の流れを25才の青年が書いた。彼は54才の時にノーベル文学賞を受賞したが、その主な業績は本書によるものだったという。 北杜夫は本書の影響を強く受け、長編「楡家の人びと」を書いた。楡家の主人、楡基一郎のモデルは北杜夫の父・歌人・精神科医の斎藤茂吉である。斎藤茂吉が起こした精神病院は長男の斎藤茂太があとを継いでいる。次男の斎藤宗吉は小説家になった。 1969年に高橋義孝氏によって翻訳された「魔の山」では感じなかったが、同じ年に望月市恵氏によって翻訳された本書では日本語の文章に違和感を感じた箇所が多々あった。 「父親は、満足感で考えるのだった、個人としての自分は疲れ果ててしまい、希望を持てないとしても、幼い後継者を見るとき、有能、実際的なのびのびとした仕事、成功、利殖、権力、富、名誉の夢に、今も酔うことができると」という文章はいくら読んでも意味が通じない。「トー二はいつも、往来の真ん中で、多くの通行人が見ている前で、ぼいぼいと泣き出した」。本書でトー二はたびたび「ぼいぼいと」泣く。辞書を引いても「ぼいぼいと」という形容詞は出てこない。不思議な表現である。 村上春樹氏はレイモンド・チャンドラーを翻訳した時に、日本語は50年経ったら変化するので、翻訳も新しくした方が良い、と述べている。50年経っても高橋氏の「魔の山」は変なところがない。漱石の文章は100年以上経っても違和感を感じない。村上氏は50年前にチャンドラーを翻訳した清水俊二氏に遠慮してそう言ったに過ぎない。翻訳された直後から変な箇所は変なのだ。 恩師の望月氏に本書の翻訳を勧めた北杜夫氏が翻訳したらどうだったであろうか。すでに鬼籍に入った北氏が翻訳することは不可能なのであるが。トーマス・マンに心酔し、精神科医でもある北氏の瑞々しい文章で本書を読めたら、と想像するとわくわくするものがあるのだが。 (2022.6.20) |

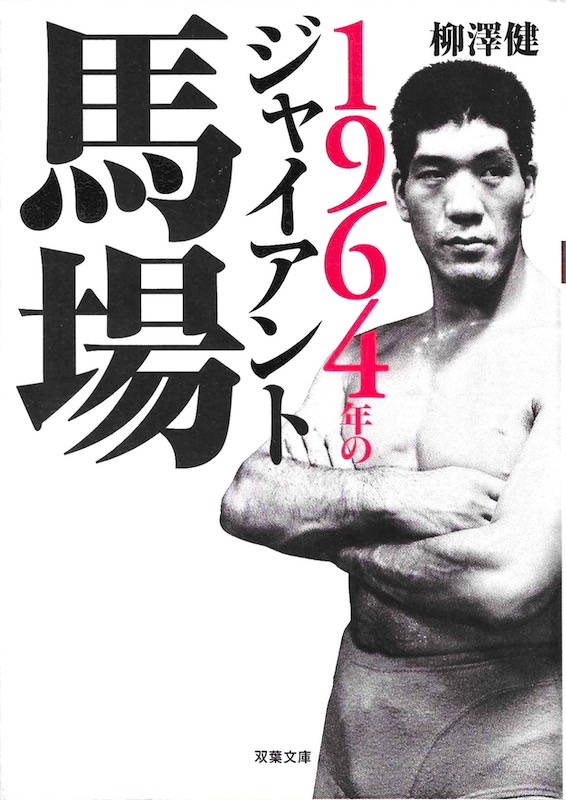

---1964年のジャイアント馬場---by 柳澤 健 |

各家庭にテレビがなかった時代、1957年頃だった。祖父と近所のテレビのある家にプロレスを見に行った。居間に10数人の観客が集まっていた。その家の奥さんが氷を入れたカルピスを配っていた。 そこで見たのは力道山対ルー・テーズだった。ルー・テーズがエア・プレン・スピンで力道山を投げると、力道山も同じことをしてテーズを投げた。そのシーンだけ記憶に残っている。 本書は力道山が日本でプロレスの興行をスタートさせたころから、そして馬場正平が投手として巨人軍に入団したころから始まる。 馬場は力道山から英才教育をされ、1961年からアメリカに武者修行に出される。馬場はアメリカで実力を磨き、2年間でメインエベンターに手が届くところまでいく。 馬場にはアメリカでメインエベンターとして活躍し、38才で引退してハワイで絵を描く生活をする、という夢があった。1963年、力道山の死によって馬場の運命は急変する。 日本に帰国し、日本プロレスの内紛に巻き込まれることになる。1964年、馬場はレスラーとプロレス団体の経営者を兼ねることになる。 本書は力道山、ジャイアント馬場、アントニオ猪木という日本のプロレスの創始者たちとその後のプロレス業界の変遷を描く。750ページ余りの分厚い本にはプロレス業界のありとあらゆる情報が詰まっている。 1966年、蔵前国技館でジャイアント馬場対フリッツ・フォン・エリックのインターナショナル選手権試合が行われた。その時、エリックのアイアンクローで馬場の額から出血した。当時テレビで見ていた筆者は驚いた。手で額をつかんだだけで出血するほどのダメージを与えるなんて凄い。 本書には、その時レフリーの沖識名が剃刀で馬場の額を切ったのだ、と書いてあった。また、エリックが右手で馬場の額をつかんだままマットに引きずり上げたが、それも馬場が協力して這い上がったのだ、と書いてあった。 プロレスにおける真と擬、シュートとギミックということを考えると、「プロレスは単なるショーじゃないか、とか勝負は初めから決まってるんだろ」などという議論は幼稚過ぎてお話にならない。 (2022.6.7) |

---トーマス・マンとドイツの時代---by 小塩 節 |

トーマス・マンは1901年、26才の時に発表した長編「ブッデンブローク家の人々」で名声を得た。1929年にノーベル文学賞を受賞したのは、主にこの小説によるものだというから大したものである。 その後、長編小説では「魔の山」「ヨセフとその兄弟」「ワイマルのロッテ」「ファウストゥス博士」を、 中・短編小説「トーニオ・クレーガー」「ヴェニスに死す」などを発表している。 作家生活としては順風満帆であったが、活動した時代がヒットラーのナチス・ドイツの時代であったため、生活面では嵐の中に巻き込まれた。60才を過ぎてからアメリカに亡命し、77才の時にアメリカを追われ、スイスに移住する。80才で亡くなるまでスイスで暮らした。 波瀾万丈の人生であったが、救いは妻のカタリーナ・マンが楽天的な人だったことだ。 本書の著者・小塩節氏は32才の時、80才のカタリーナを訪問し、それ以来彼女が96才で亡くなった年まで親しく行き来した。80才のカタリーナは若々しく、60才くらいに見えたそうである。本書の「カチア・マン」という章では、まるで恋するひとを思い返すように、カタリーナとの思い出を記している。 (2022.6.6) |

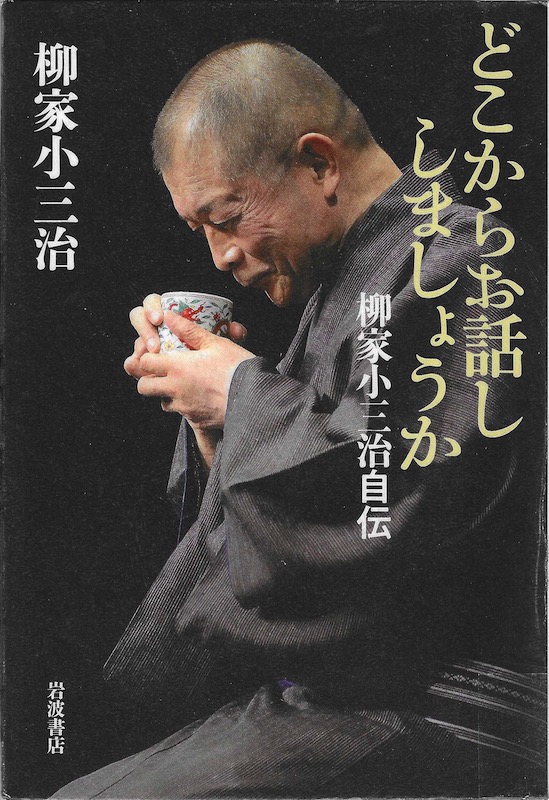

---どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝---by 柳家小三治 |

2019年12月発行の本である。亡くなる2年前ということになる。小三治の最後の言葉である。 遺言のようなことも言っているが、それまで封印していた話、家族のこととか、談志や志ん朝についての自分の考えを言葉にしている。それが興味深かった。 小三治はときたま高座で家族、特に母親のことを言うことがあった。たいてい一言で「クソババー」だった。本書のとびらに、父母と姉3人と妹の写真を載せているが、それを見ると確かに母親はクソババーの顔つきをしている。父親は小三治によく似ている。 談志は「世間を気にして生きている人」で、「志ん朝と自分はそういうことはなかった」という。さらに、「有名になりたいとか、小さんになりたいとか、そういうことがなかったら、あの人はとんでもない人になった。まともにやってまともにおもしろい人だった。そういう技量のある人はなかなかいない」といっている。 筆者も同じ意見である。落語を聴き始めたころ、紀伊國屋ホールで談志の「芝浜」を聴いた。落語って人を笑わせるだけじゃないんだ、泣かせることもできるんだ。世界が変わったような気がした。あの時は号泣した。涙を隠すのに困ったが、よく見ると周りも皆泣いていた。 何年かしてから国立演芸場で談志の「芝浜」を聴いたが、落語の「芝浜」をやっているんだか、「芝浜」の解説をしているんだかわからないような噺で、聴いていて馬鹿馬鹿しくなってきた。観客を相手にしているんだか、自分を相手にしているんだかわからないような高座だった。 「志ん朝と自分は同じものを目指している」という。志ん朝とは特別に落語の話をしなくても、お互いの考えを分かり合っていた。オーストリアへ一緒にスキーをしに行ったこともあったそうだ。 小三治の弟子には、〆治、喜多八(2016年5月死去)、はん治、福治、燕路、禽太夫、一琴、三三、三之助、小八がいる。筆者の意見だが、亡くなった喜多八以外におもしろい人はいない。 喜多八について「おごりがとても強く、やっかいな奴だった」と述べている。小三治は自分に素直に従わない弟子は嫌いだったのだろう。苦労してトップになった人は部下にイエスマンばかり集めたがる。小三治もそうだったか。小三治のクローンといわれる三三とはよく共演している。三三はいまいち面白くない。教科書通りに落語をやっている感じがする。師匠の小三治は違うのだが、三三にはそれがわからないのか。 喜多八は何回か聴いたことがあるが、最後に聴いたのは亡くなる2年前、リリオホールで「お直し」をやった時だ。素晴らしい出来だった。これからひいきにしようと思っているうちに亡くなってしまった。師匠には嫌われたが、師匠の跡を継げる資質を持っていた。残念である。 ー ー ー ー ー ついでにもひとつ。 春風亭かけ橋が二つ目に昇進した。2度目である。彼は2012年に柳家三三に弟子入りし、2016年に二つ目になり、柳家小かじを名のった。そしてその年に破門になった。三三が自分の意思で破門にしたのではなく、小三治からいわれてやむなく破門にしたとのこと。その後2018年に三三の口利きで春風亭柳橋に弟子入りした。前座から初めて4年後の2022年に二つ目に昇進し、春風亭かけ橋となった。昇進祝いの会場には現師匠の春風亭柳橋と前師匠の柳家三三がそろって出席した。 無給の前座を8年やったかけ橋は辛抱強い。どういう落ち度があったのかはわからないが、師匠の三三ではなく、その師匠の小三治が孫弟子を破門にするのは筋が通らない。小三治という人は自分の弟子の半分を破門にしたらしい。自分の弟子ばかりか人の弟子まで破門にするとは・・・。小三治の噺は面白かったが人間性はどういうひとだったのか。小三治の弟子では亡くなった喜多八以外面白いひとはいない。移籍したかけ橋の高座も面白いとは思わない。 (2022.6.5) |

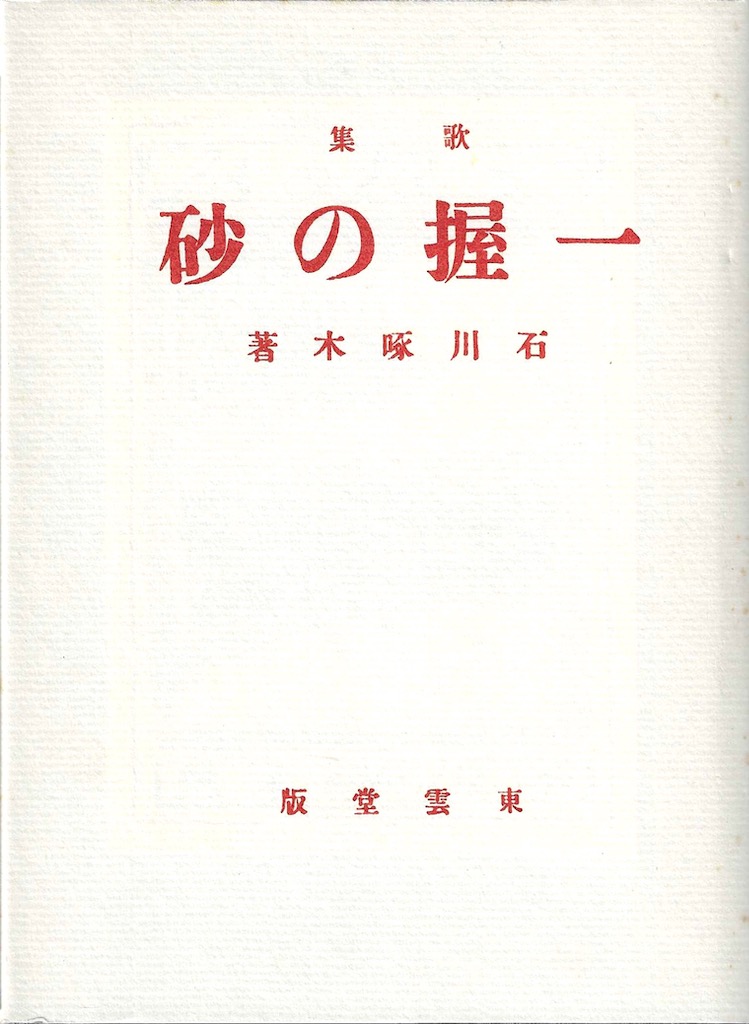

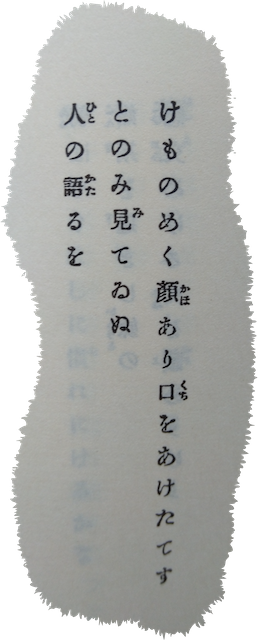

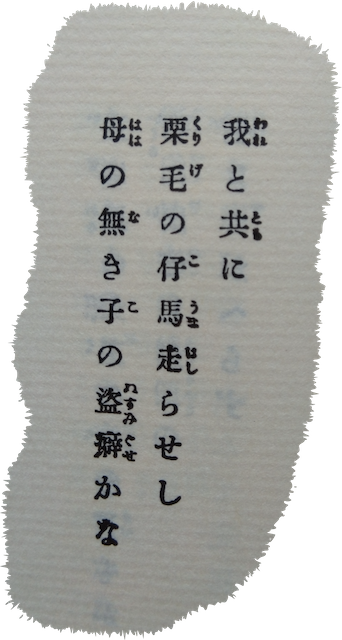

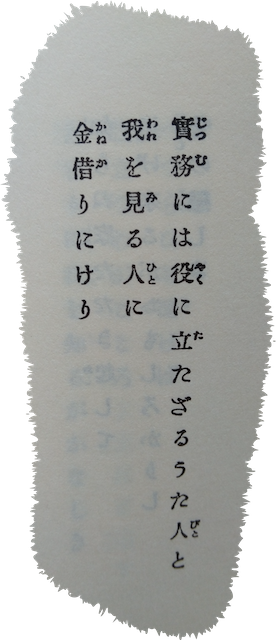

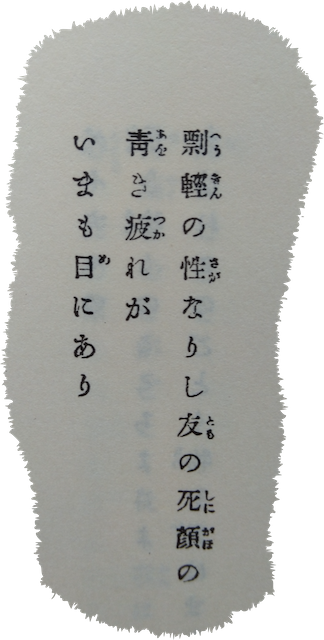

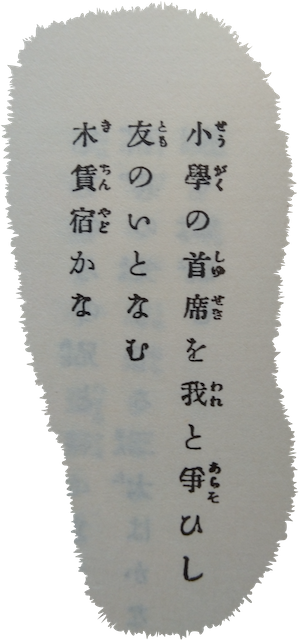

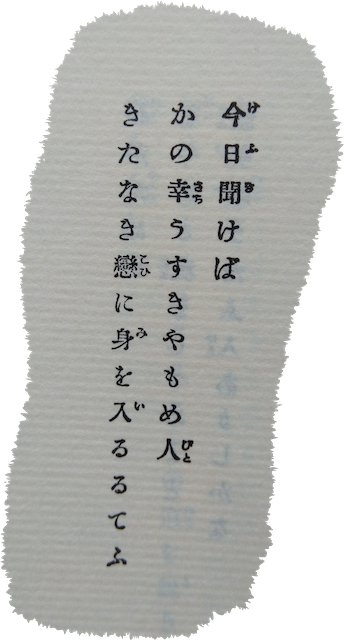

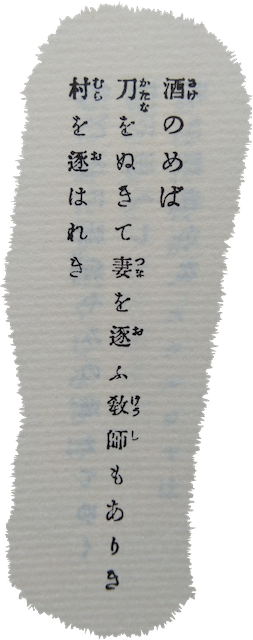

---一握の砂---by 石川啄木 | |

|

石川啄木の短歌には国語の教科書に載っている「ふるさとの訛なつかし停車場の 人ごみの中にそを聴きにゆく」とか「働けど働けどなおわが暮らし 楽にならざりじっと手を見る」とか「東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて蟹とたはむる」のような有名な歌もあるが、ダークなものもある。むしろ自分や知人のそういう部分を詠んだ歌の方が多い。知人から借りた金を返さなかったとか、病気の母と妻を置いて都会に出てきて放蕩したとかいう啄木の行動を考えると、もともとダークな部分を多く持った人だったと思える。 第一歌集「一握の砂」の中からダークな啄木を集めてみた。 |

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

|

|

|

|

|

|

|

酒を飲んで刀を持って妻を追いかけ回す教師など、今日のニュース番組ではそれほど珍しくもない。 もしかしたら故郷の渋民村で代用教員をしていた啄木自身のことかもしれない。 自分のことを役立たずと言っている人に借金をしにいくのも辛い。 26才でのちに国語の教科書に載るほどの歌を詠んだ天才である。人を見る目も自分を見る目も鋭い。 |

(2022.6.4) |

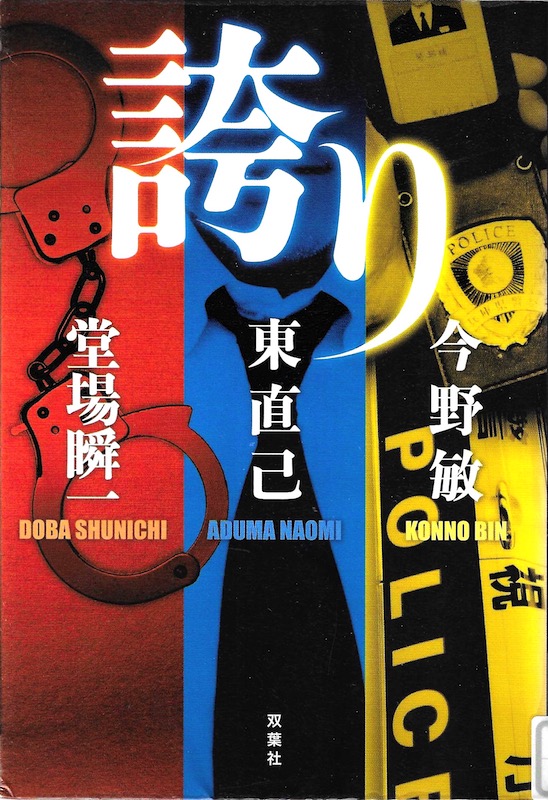

---誇り---by 今野 敏・他 |

「常習犯」(今野敏)、「猫バスの先生」(東直己)、「去来」(堂場瞬一)の3篇が収められている。 「常習犯」は空き巣の常習犯が強盗殺人の罪を着せられる。彼を何度も捕まえたことのある警察官がいる。警察官は強盗殺人は空き巣の仕わざではないと思う。警察官はどのようにして空き巣の「誇り」を守るのか。それは盗犯捜査課にいる自分の「誇り」にもつながっている。 「猫バスの先生」。定年退職して幼稚園の送迎バスの運転手をしている元警察官が主人公。ある日、送迎時の父親の態度を不審に感じた彼は・・・。 「去来」。県警の部長が主人公。汚職をした県会議員を逮捕した。証拠固めのために議員の事務所を立ち入り捜査したところ紙の書類はいっさい処分されており、パソコンのハードディスクの中身は全て削除されていた。誰が立ち入り操作のことを議員に漏らしたのか。 それぞれの物語は警察官の仕事に対する「誇り」を語っている。双葉社の「小説推理」に掲載された小説を集めたアンソロジーである。 読みごたえの順番は1.「去来」(堂場瞬一)、2.「常習犯」(今野敏)、3.「猫バスの先生」(東直己)であった。 (2022.6.3) |

---文庫解説ワンダーランド---by 斎藤美奈子 |

通常翻訳書以外の単行本には解説はついていない。解説がつくのは文庫本になった時からである。 文庫本になるということは本として一定の評価が認められたということである。 著者は文庫本の解説を比較することで、本の解説というものがどれほど役に立つものであるかを考察する。 採り上げた文庫本は「坊っちゃん」「伊豆の踊子」「雪国」「走れメロス」「放浪記」「悲しみよ、こんにちは」「ティファニーで朝食を」「ロング・グッドバイ」「ハムレット」等々。 本の解説を改めて比較検討してみると、それぞれ思い思いのことが書いてある。「坊っちゃん」で解説者の江藤淳は「坊っちゃん」は痛快な物語ではなく、悲劇であるとしている。「走れメロス」で解説者の井伏鱒二は本としての解説ではなく、著者との思い出ばかりを書いている。「点と線」で解説者の有栖川有栖は著者の設定した状況はあり得ない、と批評している。 この解説者は自分が解説する本を読んでいるのかどうか疑われるようなことを書いていたり、自分のことばかり書いている解説者もいる。 読んだ本の感想文を書いているが、どのように書いたら良いのかわからなくなることがある。そうした時にあの有名な作家もあんな変なことを書いているんだと思えば、本の感想は人それぞれが違い、結局はなんでもありだな、と思う。 (2022.6.2) |

---会社の寿命ー盛者必衰の理ー---by 日経ビジネス編 | |

著者は明治29年から昭和57年までの100年間の統計から会社の寿命を30年と推定した。 会社の寿命に関してはさまざまな意見があるだろう。かつて筆者が勤めた会社の寿命は52年であった。これは創業者が会社を設立した時点から、他社に身売りした(すべての株を売却した)時点までの期間である。著者がいうように勃興期、発展期を経て衰退期になった。筆者は発展期の初期から衰退期をやや過ぎるまでの46年間、その会社に在籍した。 会社衰退の原因として細谷功氏はその著書「会社の老化は止められない」で以下の項目をあげている。

また、立石泰則氏はその著書「さよなら! 僕らのソニー」で同様のことを述べている。 筆者の経験からひとつだけ原因をあげると「人材の均質化、凡庸化」である。発展期の初期に大量の優秀な人材が入社し、彼らが会社の業務の中心となる。その後、彼らが役職に就き、実務から離れるまでの30年間が会社の発展を支えていた。 徐々に同業他社が増え、優秀な人材がより職場環境の良い会社に流れる。または、より魅力的な業種に流れていく。気がつくと、後輩は凡庸な人間ばかりになっている。 1972年に筆者が社会人になった時、総資産額1位の会社は新日鉄、2位はトヨタ、3位は日産であった。現在新日鉄は住友金属工業・神戸製鋼所と合併し、日本製鉄となっている。トヨタ、日産は順調に推移しているが、8位の東芝は解体寸前、28位の鐘紡はすでに無く、クラシエという会社で漢方薬を製造している。 現在、良い大学を出て大企業に入り、一生安穏とした生活を送る、という人生設計は通用しない。そういう考えは以前から神話の世界だったのかもしれない。 著者は多くの実例を挙げて企業の寿命は30年で、変化への対応を怠たり、返信することを恐れる経営者は破滅する、と述べている。たとえ今は繁栄していても、その上にあぐらをかいて努力することを惜しむ経営者は落第である。 本書を読むと企業の経営者として成功するためには才能が必要であり、仲間同士の力関係を勝ち抜いてきただけの経営者にはその会社を発展させることはできない、ということがわかる。 (2022.6.1) | |

---魔の山---by トーマス・マン |

著者は「まえおき」で、「私たちはこの物語を詳しく話すことにしよう、綿密かつ徹底的に。というのも、物語のおもしろさや退屈さが、その物語の必要とする空間や時間によって左右されたことがはたしてあっただろうか。むしろ、私たちは、綿密すぎるというそしりをも恐れずに、徹底的なものこそほんとうにおもしろいのだという考えに賛成したい」と述べた後、ハンス・カストルプの物語を始める。この物語は文庫本で1,500ページを超えることになる。 著者が文中で述べるように、本書では時間の不思議さが語られる。ハンスがスイス・ダヴォスにあるベルクホーフ療養所に到着した後の数日間のことを「綿密すぎるほど徹底的」に描写する。ハンスがベルクホーフ療養所で感じたことは、我々が引っ越しや転勤で新しい土地に移った時、初めの数日間は見るもの聞くものが新鮮で心に深く刻みつけられるのと一緒である。我々読者もハンスが朝食を食べる時や、横になって休憩する時に感じることに共感し、退屈することがない。 ハンス・カストルプはいとこの見舞いで三週間の予定でスイスの療養所「ベルクホーフ」にやってくる。帰国の前日、熱が出たので院長に診察してもらうと、結核であることがわかる。ここからハンスの七年間にわたる療養生活が始まる。著者はハンスが過ごした初めの三週間に380ページを費やす。これは全体の25%にあたる。 このことは時間の概念の不思議さを表している。初めての体験は見るもの聞くもの全てが珍しい。全てのことに意識が集中するから疲れもし、時間を長く感じる。その生活に慣れると徐々に時間は短くなり、1ヶ月などあっという間に経ってしまう。 著者はこの長い物語の中でハンス・カストルプの身の回りのさまざまなことについて語る。時間について、夢について、同宿者について。初めは単純な青年であったハンスは身の回りのことに関心を持つことによって徐々に自分の意見を持つようになる。我々が思春期から青年期にかけてさまざまな体験を通して自分なりの意見を持つように。 著者は第6章の終わり近くで死について述べる。「生きているかぎり死は私たちにとって存在しないし、死の来たるとき私たちは存在しない」というソクラテスの言葉を参考にして、「死」は本人よりもむしろ「あとに残るひとびとにとっての問題」であるという。そのあと重ねるように、登場人物のベーレンス顧問官に同様のことを言わせている。 第6章で登場人物のナフタは「時代が必要とし、要求し、やがては手に入れるであろうところのもの、それはーーーテロリズムです」と断言する。小説が書かれた1924年は第二次大戦前夜といわれる時代だが、その不穏な雰囲気を表現したセリフである。なんとなく現代と似ていないだろうか。 主人公がさまざまな体験をして考えが深まっていく小説を教養小説という。ドイツ教養小説の典型は「魔の山」であり、日本のそれは夏目漱石の「三四郎」である。「三四郎」が書かれたのは1908年であり、「魔の山」より16年先んじている。トーマス・マンが「三四郎」を読んでいたはずはないが、もしそうだったと考えるのも興味深い。 彼に大きな影響を与える者としてセテルブリーニ、ナフタ、ペーペルコルン、ショーシャ夫人の4人の人物が登場する。それぞれの人物が主人公の考え方に大きな影響を与える。 大きな山場のない物語の中で唯一の山場と言えるのが、謝肉祭の夜のショーシャ夫人との語らいである。ハンスは数ヶ月間遠くから眺めていた相手とここで初めて親しく語り合うことになる。だがこの章も「私ノ鉛筆、忘レナイデ返シニキテネ」という1行で終わってしまい、その後は読者の想像に任されることになる。 ショーシャ夫人が去った後も残されたハンスは療養生活を続ける。永遠とも思える時間、7年間にわたって。 療養所「ベルクホーフ」では娯楽のために、最新式の蓄音機を導入する。ハンスはその管理者をかってでる。所蔵の144枚のレコードの中でハンスのお気に入りは次の5枚のレコードであった。

(2022.5.31) |

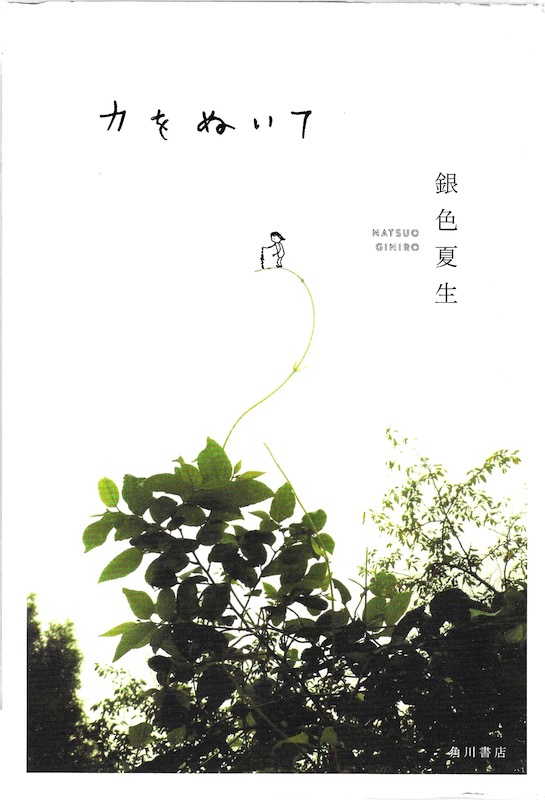

---力をぬいて---by 銀色夏生 |

銀色夏生という作家はずいぶん昔から知っている。ただ、名前だけで作家が男だか女だか若いのか年配なのかはまるでわからないまま今日まで来てしまった。 今ではわかる。本書の中に2度離婚歴のある59才の女性で、娘と息子がいると書いてあった。2019年出版だから現在はプラス3才になっている。 ブックオフで本書を手に取ってパラパラ流し読みしていたら、以下の文章にぶつかった。 というわけで小学校中学校高校とクラスに馴染めなかった。と書いてあった。著者は女性で筆者は男性だけど、あれれ、と思うほど境遇が似ていた。俺だけじゃなかったんだ。 「ちょっとやそっとのことで乗り越えられないほど違う世界だった」とはうまい表現で、筆者はただなんとなく、馴染めないなー、と思っていた。作家のすごいところはその時の状態や気持ちを適正な文章で表現できるところだ。こうして読書感想文を書いていると、考えていることをそのまま表現することがいかに難しいかが切実にわかる。 上記の文章がトリガーとなって、本書を購入した。220円だった。 「私の子育て」「声と話し方」「私から見える人の姿」「男と女はかなり違う」「健康の秘訣」「いばっていないとは」「下手に人に相談しては危険」「神様のストップ」「新しいことを始める人に」「男性の素敵な姿」「息子に対する母の思い」「いつも顔を合わせているということ」「見晴らしのいい場所」と短いが鋭いエッセイが続く。 「"声"にはその人の生まれつきの性質、"話し方"にはその人の後天的な考え方やセンス、好みが表れると思っています」という「声と話し方」。健康の秘訣は、「自分の心と体の快適さを知っていること」という「健康の秘訣」。「小物、心が狭い、視野が狭い、器が小さい、我欲が強い、恐怖心が強い人ほどいばってる」という「いばっていないとは」。それぞれ自分が普段から思っていることではあるが、文章にして書かれると、考えがはっきりして気持ちがいい。 著者は筆者と同じ四緑木星の生まれである。これらのエッセイがまるで自分が書いたかのように思える。 (2022.5.6) |

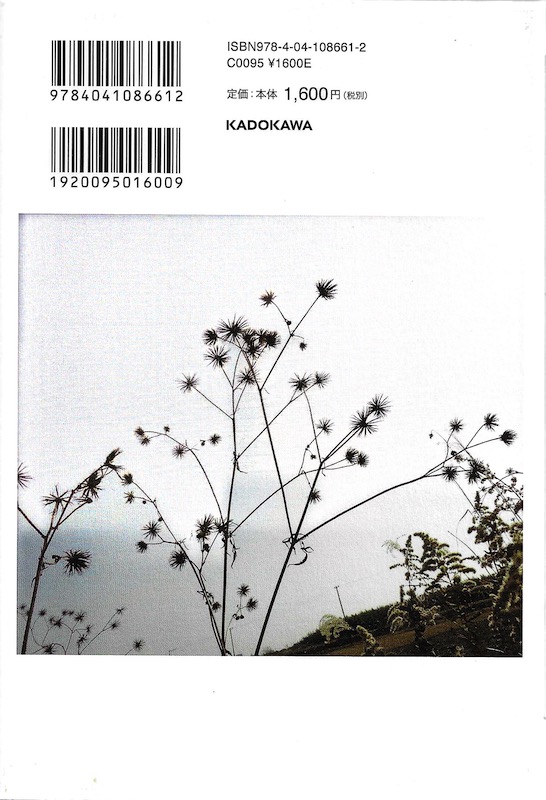

---似て非なる友について---by プルタルコス |

プルタルコス(Plutarchus、A.C.46年 - 119年)が著した「倫理論集(モラリア)」から4篇を抜粋して編集した本である。 本書には「似て非なる友について」「健康のしるべ」「怒らないことについて」「爽快な気分について」の4篇が収められている。 「似て非なる友」とは一見友情で結ばれた友人のなかには、打算から自分に近づいてきた者と自分のことを本当に思ってくれている者とがいる。それらは見分けがつきにくい。自分に都合の良いことだけを口にする者は、自分の勢力が無くなると見るや離れていく。本当の友人は時には厳しいことを言うが、自分が苦境に陥った時も近くにいて、助言してくれる。 世間では良くあることである。2000年以上前に生きた著者も自分の経験や先人たちの著書の中からそのことを見出し、我々後世の者たちに助言してくれている。 「健康のしるべ」で著者は、腹八分目、酒の代わりに水、疲れた時は休む、など当然のことを述べる。ストレスを受けた時は酒を飲み、腹が減った時は暴食をしてしまう我々は当たり前のことがなかなかできない。 「怒らないことについて」で著者はスラの問いかけに対してフンダヌスが答えると言う形で、怒りについて述べている。弱い精神の持ち主、健康人よりは病人、若者よりは老人、運のいいものよりは不運な人の方が怒りやすいものだ、という。怒りに取り憑かれたものは病的な状態で、その時の表情を鏡にうつしてみると良い、とも述べている。 「爽快な気分について」で著者は「生きる技術も下手、生き方について思慮も欠いているなどというのは、・・・幸運にあえば有頂天になり不運に見舞われれば身をちぢめてしまう、つまりどちらからも心を乱される」者でそういうことは改めなければ爽快な気分になれる者ではない、と述べる。また、「自分自身の生活の中にもけっこう多くの楽しい風景があるのには観察の目が向かず、いつも外ばか 眺めては、他人の名声や幸運に目をみはる。これでは浮気男が他人の細君にばかり目をやって、おのれの妻をないがしろにするのと同じだ」と述べ、爽快な気分になれるものではない、と断定する。日本語でいう、上も見てもキリがないし、下を見てもキリがない、というやつだ。 プルタルコスの「倫理論集」という書物は哲学というよりも処世訓という方があっている。発生時の哲学はそういうものだったのかもしれないが。 (2022.5.5) |

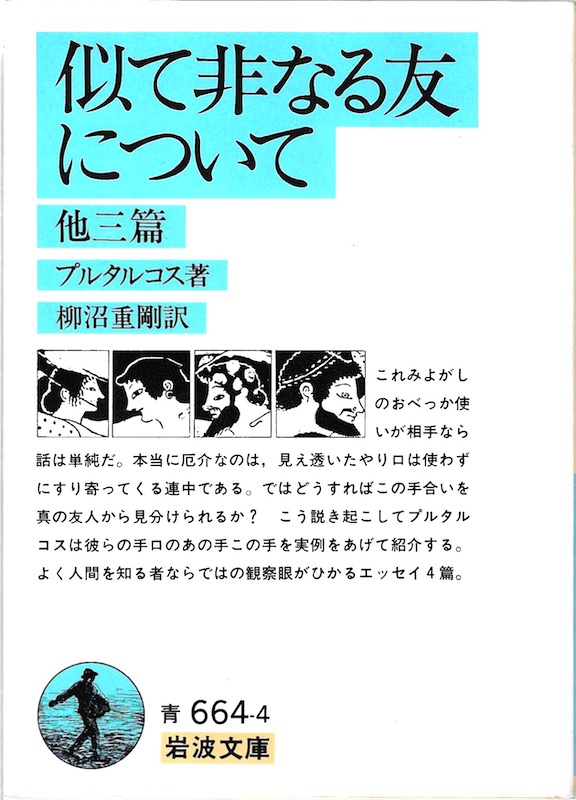

---アクロイド殺人事件---by アガサ・クリスティ |

昨年読んだ「アクロイド殺し」を別の翻訳者で読んでみた。昨年のはハヤカワ文庫で羽田詩津子・訳(2003年)、今回は新潮文庫で中村能三・訳(1958年)である。 ロジャー・アクロイドは登場人物たちの紹介が終わった(60ページを過ぎた)あたりで、誰によるものかはっきりわかる形で殺された。 読者を 本作はポワロものの第3作目である。著者はポワロに以下のように言わせている。「わたしはもう年をとりまして、昔ほどの力はないかもしれません」「おそらく、これはわたしが手がける最後の事件となりましょう」だが、著者はこのあとポワロものを30作以上書いている。 推理小説は犯人がわかってしまうと、2度と読む気が起こらない作品がある。本作は違う。2度3度読んでも面白い。それは著者が事件と同じくらいかそれ以上の比重で登場人物たちの人物とその関係を描いているからである。 今回面白かったのはシェパード医師の姉キャロラインの性格である。せんさく付きでお節介な老嬢であるが、同情心に厚く、いざとなるとせんさくすることなどどうでも良くなってしまう。 本作から4年後に書かれた「牧師館の殺人」で初めて登場するジェーン・マープルの原型は彼女だったのではないか。 本作品はある意味で画期的な作品と言われている。筆者は別の意味で画期的であったのだろうと思っている。それは倒叙ミステリーとしても画期的であったということである。倒叙ミステリーの代表作としてF・W・クロフツの「クロイドン発12時30分 」、リチャード・ハルの「伯母殺人事件」、フランシス・アイルズの「殺意」があげられているが、本作も引けを取らないと思う。 (2022.5.1) |

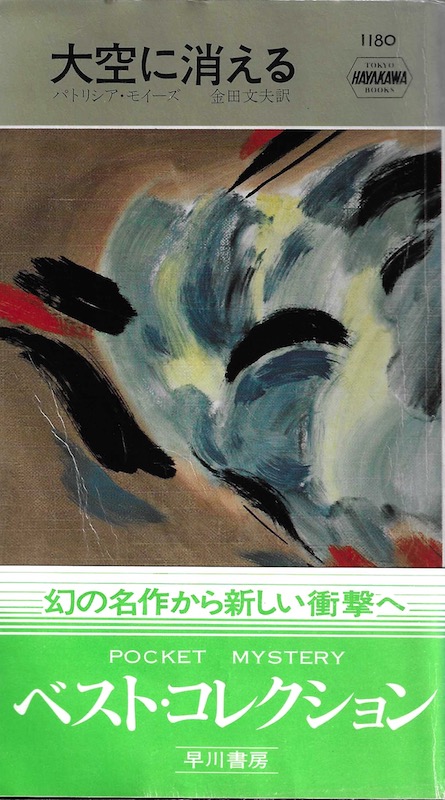

---雪と罪の季節---by パトリシア・モイーズ |

舞台はスイスのモンタラという小さな村。夏は避暑地、冬はスキーで混雑するが、春と秋は村人だけの静かな場所にフランスの閣僚一家とフランスの歌手と女優のカップルの豪華な別荘がある。 夫と死に別れたイギリス人の女流彫刻家が廃屋になりかけた丸太小屋に引っ越してくる。 第1章は女流彫刻家ジェーンの一人称で村の様子が描かれる。村に一軒あるカフェの娘とスキーのインストラクターの青年の恋と結婚式の模様が語られる。 インストラクターがナイフで殺され、娘が犯人とされる。娘は有罪になり、執行猶予期間修道院に預けられる。 ジェーンのイギリス時代の友人ヘンリ・ティベットとエミー夫妻が招待され、ジェーンの小屋に滞在する。ヘンリは有罪になった娘の状況を聞き、不審に思い、調査を始める。場所がスイスのため、自由に調査することができない。

ヘンリの調査から話し手はエミーに代わる。ヘンリ夫妻とそれぞれ個性的な登場人物たちのやり取りでスイスの村の生活が語られる。読んでいて飽きることがない。著者は事件よりも、それを使って様々な暮らしを語るのがうまい。 事件は解決するが、クリスティのような派手なトリックや仕掛けはない。なんだかよくわからないまま解決する。最後に胸が温まるエピローグが待っている。 読者はひと冬とひと夏、スイスの小さな村に滞在していた気分になる。 (2022.4.27) |

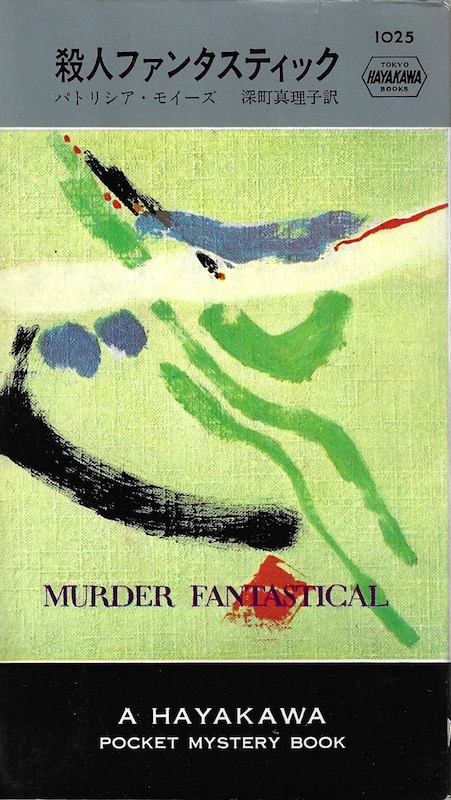

---死の贈物---by パトリシア・モイーズ |

事件を担当しない刑事ヘンリ・ティベットは妻のエミーと共に富豪の未亡人の屋敷に招待された。未亡人の命が狙われている、という知らせを受けた上司の命令によってである。 だが未亡人はティベットの目の前で死んでしまう。検死の結果死因は不明となり、事件性はないとされた。ティベットはこれは殺人事件だと確信し、妻エミーと共に個人的に捜査することにする。 誕生パーティに招待されたのはティベット夫妻の他に未亡人の3人の娘たちとその夫たち。未亡人と同居する話し相手の老婦人。ティベットは彼らの錯綜した人間関係を解きほぐしていく。 個性的な登場人物たちとティベット夫妻との虚々実々のやりとりが興味深い。探偵小説で退屈なのは、探偵役が容疑者たちにする尋問とその返答が繰り返されるシーンなのだが、本シリーズでそれを感じたことはない。ティベット夫妻は捜査員としてではなく、招かれた客、あるいは捜査員に協力する者としての立場で容疑者たちに接するからだ。 読者はティベット夫妻と共に上流社会における交際、演劇や映画界の内輪の交際、ヨットマンたちやスキーヤーたちの仲間に入って、その世界を知ることができる。 (2022.4.25) |

---ニーチェ・セレクション---by 渡邊二郎編 |

ドイツ哲学の研究者であった編者がフリードリヒ・ニーチェのすべての著作の中から、自分が考えるニーチェの本質を表す 「ツァラトゥストラ」を除くほとんどのニーチェの著作は箴言集のようなものなので、この企画はニーチェ自身も望むところなのではないだろうか。 我々読者としても長い推論の果てに結論を述べるような哲学書よりも、この方が手っ取り早く著者の考えに触れることができる。 ということで読み始めたら、始めのページから納得できる言葉に触れることができた。 ある思索者が無理をして何年間も性に合わないことをテーマに思索をしているとそのうちに神経をやられて病気になるであろう、とか、自分が信用できるのは君の彼に対する嫌悪感だけで、その理由ではない、とか、不器用で気の小さい人々が凶悪な殺人者になれる、とかいうことは自分の普段考えていることと一緒で、ニーチェを身近に感じられた。ニーチェもおんなじ人間だろ。 「最も恐ろしい復讐。敵対者に徹底的に復讐しようと思うならば、手に一杯の真実や正義を携えて、それを相手に平然と切り出せるようになるまで、待つべきである。そうすれば、復讐するということは、正義を実行することと同じことになるからである。 これこそ、最も恐ろしい復讐の仕方である。というのも、それはもはや控訴などのなされうるような上級審を全く持っていないからである」というのはどうだ。個人間の復習だけでなく、日本が韓国に、ウクライナがロシアに、というように国同士の関係にも当てはまるではないか。 ニーチェは「生きるとはこういうことだ」と述べる。「死んでゆくもの、哀れなもの、年老いたものに対して、敬虔の念を持たないこと」と。 また「その人の由来、環境、身分、官職、もしくはその時代の支配的見解から推して当然その人が抱くであろうと予期される考え方とは違う考え方をする人は、自由精神と名付けられる」と述べる。ハイデガーの言うダーザイン(現存在)としての生き方と同じことを言っている。 世人(世間)のひとの考えに流されない、自分独自の生き方が大切であると。

「哲学上の研究者、あるいはもっと広く一般に学問的な人間というものと、命令者・立法者 哲学者とを混同することは、今こそついにやめるべきだと私は主張する」とは筆者も気になっていた。テレビの番組で大学の哲学科の教授を「哲学者」として紹介するのに違和感を感じていた。哲学者というのはプラトンやアリストテレスのことを指す言葉で、それを研究している学者は哲学者ではないだろう。ニーチェやハイデガーのように独自の哲学の体系を構築したひとであって初めて哲学者と呼ばれるべきだろう。ニーチェは自分は哲学者だが大学の哲学研究者は違う、と思っていたのだろう。 「精神が駱駝となり、次にその駱駝が獅子となり、そして最後にその獅子が小児となる」と「神は死んだ。だから今やわれわれは欲する、超人が生きることを」という文章は「ツァラトゥストラ」に出てくる有名な言葉である。「ツァラトゥストラ」は叙事詩というべきもので、体系的な哲学書とは言えない。そこに表現される言葉の解釈は難しい。だが変に力強い。 ニーチェは弱者を嫌う。仏教を疲れたニヒリズムと言い、キリスト教を同情の宗教と呼ぶ。善とは力への意志のことであり、劣悪とは弱さに由来するすべてのもののことである。弱者や出来損ないの連中は没落すべきである、とも述べている。「神は死んだ。だから今やわれわれは欲する、超人が生きることを」とは比喩ではなく本気で言っている。「生のあるところにのみ、意志もまたある。しかしその意志は、生への意志ではなく、むしろ力への意志なのだ!」 現代日本では弱者優先の思想がはびこっている。公園や建物の内外、駅等いたるところでバリアフリー化がすすみ、エスカレーターはびっくりするほど遅くなった。こんなに弱者優先にしたら強者の立場はどうなってしまうんだろう。ニーチェは反対の意見を持っている。それを堂々と発表している。晩年の10年間は自身が弱者となり、施設で暮らすことになるのだが、本人は死ぬまでそれを認識していなかったろう。 「人間に降りかかるさまざまな出来事は、意識的か無意識的にか、当人自身によってひき起こされたのであってその当人にふさわしいものであるはずだ」ということから、運命と言われているものは偶然ではなく自分自身に原因がある。誰でも自分のことは見ることができない。実際に現れた運命という形でしか。 「人は愛することも憎むことも学ばなければならない」。愛することを教えられなかった子供は、自分が大人になっても、自分の子供に愛することを教えることができない。怒鳴りつけられながら育った子供は普通に話しかけられても反応しない。どう反応したら良いかわからないからだ。悪い連鎖は永久に続く。それがニーチェの言う永遠回帰か。 (2022.4.23) |

---ルーヂン---by イワン・ツルゲーネフ |

ツルゲーネフはロシア中部オリョールに、地主貴族の家庭の次男として生まれた。ペテルブルク大学哲学部やベルリン大学で哲学や古典語を学んだ。1843年、内務省に職を得るが翌年に辞したのち、西欧とロシアを往復する生活が終生続いた。ドストエフスキーは原稿料を稼ぐために苦労したが、ツルゲーネフは働かなくても食っていける身分だった。 本書の主人公ルーヂンもツルゲーネフ同様働く必要はない身分だが、それもギリギリで、金持ちの家に居候する生活をしている。 ドストエフスキーの「悪霊」に登場するステパン・ヴェルホーヴェンスキーのような人物である。つまり、頭は良く、理論派であるが、実行力がない人物である。 ルーヂンも若者に理論を吹き込み、行動を起こさせることはできる。だが自分は何もすることはできない。何かをするには先が見え過ぎてしまうのだ。 著者は作中でルーヂンのことを、初めは尊敬されるが、のちに誰にも相手をされなくなる人物と評している。「父と子」のバザーロフがその発展型なのだろう。 19世紀後半に彼らのような虚無的な人物像を描くことができたのは、著者自身がモラトリアム型の人間、社会に貢献も期待もしない人間だったから、なのではないか。21世紀の現在、そのような人物は珍しくもなんともないのであるが。 現在、原稿料を稼ぐためにあくせくと働いたドストエフスキーの作品がもてはやされている。大多数の現代人の本質は、誰かにこき使われてあくせく働くよりも、フリーターでもして自分ひとりだけ気楽に生きていければ良い、とするモラトリアム型なのではないだろうか。19世紀に生きたツルゲーネフはそういう者たちの大先輩になる。ほとんどの作品が絶版になっているか、手に入れにくい状況のなかで、ツルゲーネフ復活の運動が気だるく起こることを期待する。 (2022.4.17) |

---春の水---by イワン・ツルゲーネフ |

「春の水」とはどういう意味だろう。甘い水という意味か、生暖かい水という意味か。読後感じたのはこれはかなり苦い水だったな、というものだ。 著者がモデルの若いロシア人がフランクフルトのカフェである女性と知り合う。女性には婚約者がいた。 女性と彼女の婚約者、それと主人公が馬車で遠出をする。途中寄ったレストランで女性が兵士にからかわれる。婚約者は無視するが、主人公は兵士をたしなめると、兵士から決闘を申し込まれる。 という展開から女性の心は婚約者から主人公に傾く。この辺までは絵に描いたようなボーイ・ミーツ・ガールの物語で、純愛物語のロシア版かよ、と思いながら気楽に読んでいた。 ページが3分の2を過ぎたあたり、ポローゾフ夫人・マーリア・ニコラーエヴナが登場すると様子は一変する。旧友の妻マーリア・ニコラーエヴナがとんでもない妖婦で、主人公の心はいいように弄ばれる。 30年後の今、52才になった主人公サーニンは昔彼女からもらった十字架のネックレスを眺めながら悔恨の涙を流す。 ツルゲーネフは自分の体験を元に、人生には甘さもあれば苦さもあるんだ、ということを本作品で描いた。 本書は1961年に岩波文庫から初版第1刷が出版された。1991年に第2刷が出版された。30年間で1回しか増刷されていない。同じ1961年発行の岩波文庫版「ルーヂン」は1989年に14刷している。新潮文庫の「はつ恋」は1952年発行で1967年に改版ののち1978年に54刷している。「春の水」の読者がいかに少ないかを示している。 本書が「ルーヂン」や「はつ恋」あるいは「猟人日記」と比べてつまらないわけではない。後半、サーニンとマーリア・ニコラーエヴナが馬で森の奥にまで入っていくシーンなどはドキドキするほど迫力がある。デヴィッド・リーンが監督した映画「ライアンの娘」で本書のこのシーンがそっくり利用されているほどである。 本書が日本で売れなかった原因は題名ではないかと推察する。「春の水」ではインパクトがない。本書と同様のテーマで書かれたバルザックの「谷間の百合」は1973年発行で10年後の1983年には16刷になっている。本書も別の題名ならばもう少し多くの読者を獲得していたのではないか。 (2022.4.16) |

---遠い山なみの光---by カズオ・イシグロ |

4人の女が登場する。ニキとその母親、悦子と佐知子と万里子。 現代のイギリスで、ニキとその母親が景子のことを話している。ニキの母親悦子は遠い昔、戦後何年も経っていない頃、長崎に住んでいた。その頃知り合った佐知子のことを考えている。佐知子には万里子という娘がいた。 小説の大部分は悦子が長崎時代を思い出して読者あるいはニキに語る話で占められている。説明的な文章は排除されていて、読者は彼女たちの噛み合わない会話によって状況を推察するしかない。おおよその人間関係がわかってくるまで、読者には忍耐が必要になる。 良妻賢母型の悦子がなんで嫌味の多い佐知子と付き合うのか。可愛げのない万里子という娘の面倒を見るのか。理解できないまま最後のページまで読み進めることになる。 そして意味不明の文章に出会う。「あの時は景子も幸せだったのよ。みんなでケーブルカーに乗ったの」 。えっ。一緒にケーブルカーに乗ったのは万里子だったよな。 ここで今まで読んできた話がひっくり返る。景子は万里子なの。それでは・・・。 原題の「A PALE VIEW OF HILLS」は「記憶の彼方の景色」という意味を持っていたのだ。昔の記憶を「あの時はこうだった」と思い出す時、必ずしも事実そのものではなく、自分にとって都合の悪いことは消えてしまうという、自己防衛の意識が働く。悦子と佐知子の微妙に噛み合わない会話、夜、万里子を探しに出た時、河原で足に引っかかった泥のついた縄。そのイメージは記憶の彼方で強く印象付けられたものであろう。 処女作でこんな手の込んだ心理小説を書いていた著者はのちにノーベル賞を受賞することになる。ひとつ残念なことはイシグロは日本語で書けないことだ。本作の翻訳者は女性の話し言葉の語尾に「わ」を付け過ぎる。漱石が書いた女性の登場人物たちの会話を参考にしてほしい。 (2022.4.14) |

---荒野へ---by ジョン・クラカワー |

主人公の名前はクリス・マッカンドレス(Chris McCandless)、実在の人物である。彼は単身アラスカの荒野へ行き、壊れたバスの中で寝起きし、土地で採れるものだけを食べ、1992年8月に亡くなった。死因は餓死であった。 著者のジョン・クラカワー氏はクリスがなぜ不十分な装備でアラスカの荒野へ行ったのか、知りたい思った。 著者はクリスが残した日記や手紙、本などを丹念に調べ、クリスの家族や友人たち、生前クリスがアルバイトをしていた関係者たちをインタビューして彼が考えていたことを突き止めようとした。 調べていくうちに、著者のジョン・クラカワーとクリスはいずれも父親とうまく行っていないことがわかった。いずれも社会的に成功していた父親は自分の価値観を息子に押し付けようとしていた。

我々と同様、クリスの人間性は矛盾に満ちたものであった。大学の法学部を優秀な成績で卒業したが、就職しないで、2年間国内をヒッチハイクで旅行した。多くの友人から好かれていて、社交的であったが、同時に孤独を好んだ。愛読書はパステルナークの「ドクトル・ジバゴ」、ヘンリー・ソローの「森の生活」のほか、トルストイやジャック・ロンドン、マーク・トウェインの著作であった。 なぜひとりの青年の死が著者を惹きつけ、その著書が多くの読者を惹きつけ、クリスがその中で亡くなったバスが「マジック・バス(Magic Bus)」、または「フェアバンクス・バス142(Fairbanks Bus 142)」と呼ばれ、多くの若者たちが巡礼に訪れるまでになったのか。 全18章を読了するとその輪郭が見えてくる。ひとことで言えば、彼の旅は「青春の 本作はショーン・ペン監督・脚本により2006年に映画化された。 (2022.4.12) |

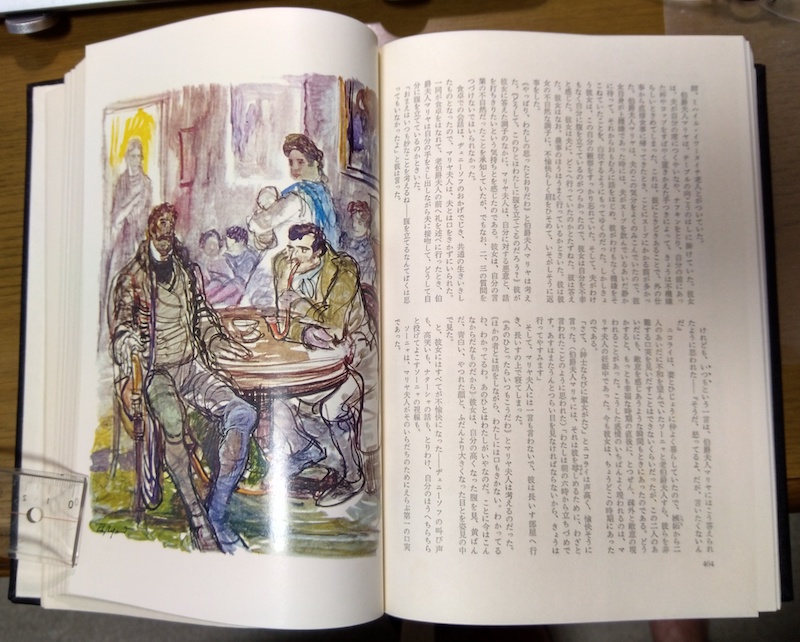

---罪と罰---by フョードル・M・ドストエフスキー | ||||

殺人のシーンでは読者は完全にラスコーリニコフと一体になっている。彼が老婆の部屋で外の物音に敏感になると、読者も胸がドキドキする。下から上がってくる者たちを2階の空き部屋でやり過ごすシーンでは思わずこちらの息も止まってしまう。ここまでは文学と犯罪小説の垣根は無い。 第二部ではラスコーリニコフの関係者たちが登場する。これは殺人者ラスコーリニコフの内面の変遷の物語であるが、同時に彼を取り囲む人々の物語でもある。 警察署長、副署長、初期のザメートフ、友人のラズミーヒン、母親のプリへーリヤと妹のドーニャは手紙の中で登場する。第一部で酒場のシーンで登場したマルメラードフは瀕死の重傷を負い、家族に囲まれて死んでいく。そして副主人公のソーニャが瀕死の父親の元に駆け込んでくる。マルメラードフの死に立ち会ったラスコーリニコフは一瞬他人の人生の一端に触れたことで、それまでは感じることのなかった実生活を肌で感じる。ラスコーリニコフとマルメラードフの遺児ポーレニカの会話は本章のクライマックスである。「カラマーゾフの兄弟」のアリョーシャと子供たちの会話も印象的だったが、ドストエフスキーは大人と子供の会話がうまい。 第三部ではラスコーリニコフを追い詰める予審判事ポルフィーリイが登場する。ポルフィーリイとラスコーリニコフの心理戦は本章から始まる。丸顔、短躯、小太りのポルフィーリイが、「どうもしつこくて恐縮なんですが」とか「もうひとつちょっとした質問をさせてもらえませんか」とか言いながらしつこく食い下がるシーンは、そのまま刑事コロンボに盗用されている。 第三部の最後のページで本書で最も印象的な人物スヴィドリガイロフが登場する。芝居がかりの効果的なやり方で。筆者が本書を初めて読んだのは10代後半、このシーンでドキリ、思わず周りを見回してしまった。 ドストエフスキーは作品の中にそれとなく自分の意見を差しはさむ癖がある。「結婚相手を見定めるには相手の笑い顔を観察しなさい」とか・・。本章では「 プリヘーリヤ・アレクサンドロヴナは、年こそもう四十三だったが、・・年よりもはるかに若く見えた。これは、老年まで精神の明晰さと、印象の鮮明さを持ちつづけ、心に誠実で、清純な熱を失わない人にあっては、たいていそうなのである」とか「服装の貧しさが、このふたりの婦人にはある種の気品をさえ添えている。これは、貧しい服を上手に着こなすすべを心得ている人にはいつも見受けられることである」と述べている。著者ドストエフスキーがラスコーリニコフの母親プリへーリヤを指して述べていることだが、一般論としても通じる意見だと思う。

スヴィドリガイロフの語り口がこの悪魔の語り口に似ている。この時彼は自分の死を覚悟している。なかば霊界から語りかけるように感じるのはそのためだろう。 そしてポルフィーリイとの2度目の対決。ポルフィーリイの嫌味と思わせぶりは前回にも増して冴え渡り、自分が犯人だったら耐えられないだろうな、と思ってしまう。 今回のクライマックスはソーニャの部屋で、ラスコーリニコフが口にした言葉「ぼくはきみにひざまずいたんじゃない。人類のすべての苦悩の前にひざまずいたんだ」である。この言葉によって、本作品が犯罪小説から一段高いところへ持ち上がったような気がした。かつて人類のすべての苦悩をひとりで引き受けて昇天したのはイエス・キリストであった。著者はソーニャにその役目を追わせようとしている。後にソーニャが「聖なる娼婦」と呼ばれるようになったのもこの言葉からではあるまいか。 第五部はマルメラードフの寡婦カチェリーナ一家の悲喜劇が語られる。マルメラードフの葬儀後、追善供養の昼食会をめぐる騒ぎはドストエフスキー得意のドタバタ喜劇である。「カラマーゾフの兄弟」におけるミーチャとグルーシェニカのモークロエ村でのどんちゃん騒ぎのシーンとか、「白痴」におけるイッポリートの自殺未遂騒ぎとか、ドストエフスキーは大勢の人間が騒ぎまくるシーンがうまい。 その前後ラスコーリニコフはソーニャに自分の罪を告白する。ソーニャは義理の母親の発狂とラスコーリニコフの告白をほぼ同時に受けとめる。 第六部はポルフィーリイとラスコーリニコフの3度目の対決から始まる。ここでのポルフィーリイは思わせぶりを捨て、切々とラスコーリニコフを説得する。

ラスコーリニコフの分身、スヴィドリガイロフはドーニャの説得に失敗すると迷走する。雨の中を歩き回った後、早朝拳銃自殺する。何物にも価値を見出せない彼は自分の生にも価値を見出せなかった。 ラスコーリニコフは警察に自首し、裁判の後シベリア流刑となる。金貸しの老婆とその妹リザヴェータの2名を殺した罪に対して8年間のシベリア流刑とは軽すぎると思うが、犯行時心神喪失状態であったということが考慮された。24才のラスコーリニコフは32才になれば解放される。それはまた、別の話になるだろうと著者は述べ、長い物語は終わる。 ある若い殺人者の1ヶ月間の精神の彷徨と彼の周りの人々のある期間の人生を見せられ、まるで自分も19世紀後半のペテルブルグの片隅で生活していたかのように感じていた。読了後、人生の重みがどっと肩にのしかかってくるかのような感じを受けた。短期間で本書を読了した読者が同じような体験をするに違いない。 (2022.4.8) |

---ポーカー・フェース---by 沢木耕太郎 |

「バーボン・ストリート」「チェーン・スモーキング」に続くエッセイ集である。 沢木耕太郎のエッセイはいつも切れ味が良くて、ハッとさせられる。 本書も「男派と女派」「マリーとメアリー」「恐怖の報酬」など、題名を見ただけでどんなことが書いてあるんだろう、と思わせるタイトルが多い。 「ブーメランのように」と題されたエッセイに興味深いことが書かれていた。 アメリカにはブーメラン・ジェネレーションという世代があるそうだ。一旦就職した学生が不況で企業に居られなくなり、故郷に帰ってくるという。日本でも一時、Uターンとか、Jターンとか言われたことがある。故郷を出て都会に出た若者が都会に失望して故郷に帰ってくるUターン現象、あるいは帰ってくる途中、途中下車した街に留まるJターン現象というのがあった。ブーメラン・ジェネレーションというのはベビー・ブーマーの世代の子女たちが、一旦企業に勤めるが、仕事の過酷さに耐えかねて両親の家に戻ってくる現象のことを言うらしい。その時に両親は年金生活に入っていて、働かない息子たちが戻ってくると生活が苦しくなる。日本では50-80(フィフティーエイティ)というのが問題になっている。50代の未婚の息子または娘が80代の親を介護することである。最近では60-90(シックスティーナインティ)または70-100(セブンティーハンドレッド)というのもあるらしい。 という話題から自分の新入社員時代の話に移り、その頃作家の吉村昭氏にお世話になった。という話から五味康祐の時代小説「薄桜記」の主人・公丹下典膳の生き方の話になる。自分の生き方と丹下典膳の生き方の類似点について述べた後、話題はブーメランのようにベビー・ブーマーや団塊の世代に戻ってくる。どこまで飛んで行ったかと思わせて、曲芸のように元に戻ってくる。 本書には、このようなエッセイが13収められている。 (2022.4.5) |

---沖で待つ---by 絲山秋子 |

2005年、第134回芥川賞受賞作である。 本書には「沖で待つ」の他に「勤労感謝の日」と「みなみのしまのぶんたろう」が収められている。 「沖で待つ」は著者が大学を卒業して住宅設備機器メーカーに総合職として勤めていた頃の話である。エピソードはほぼ実話をつなぎ合わせたものらしい。 主人公はほぼ著者と同一人物である。総合職として福岡に就職して住宅機器を設置する現場の担当者になる。そこで一緒になった同期の男性社員との交流がユーモラスに描かれる。 女と男としてではなく、職場の同期の友情はこういうものだろう、と思った。一緒に修羅場を乗り越えてきた戦友という感じか。 「勤労感謝の日」も著者の体験であろうと思われる。30代半ばのキャリアウーマンが見合いの席を途中で抜け出し、後輩の女性と渋谷へ飲みにいく。女同士のリアルな会話が心地よい。 「みなみのしまのぶんたろう」は中身の文章もオールひらがななので読みづらく、途中下車した。 土下座をしても芥川賞が欲しかった太宰治の重い作品を読んだばかりなので、こういう軽めの短い作品で受賞してしまうことに違和感を感じた。二つの作品を並べてみたら、どちらが歴史に残る作品か一目瞭然なのだが。 (2022.4.4) |

---人間失格---by 太宰 治 | ||

本書はある作家が昔馴染みのバーのマダムから預かったノート3冊に書いてあったことを発表するという構造になっている。それは大庭葉蔵という男の手記であった。 作家が登場するのははしがきとあとがきだけである。太宰が小説を入れ子構造にしたのは、そのままでは生々しすぎると思ったからだろう。手記はほぼ事実である。女と情死をして女だけが死んだこと、自殺未遂をしたこと、酒浸りになったり薬をやったこと、本人の性格が人の意思に流されやすいことは太宰そのままであろう。 50年ほど前に本書を読んだ時は、なんて恐ろしい小説なんだろうと思った。葉蔵という人物はなんて悪魔的な男なんだろうと。今読むと、葉蔵はただの「いい人」なんだと思う。こういう「いい人」は世間にたくさん存在する。本書が長く読み継がれてきたのは読者が葉蔵を自分のことだと思うからだろう。 50年前はわからなかったが、「いい人」とは優柔不断で意志が弱い者のことを言うのだ。だからそういう人は他人に優しくなれるのである。太宰治は気の優しい人だったに違いない。

(2022.4.3) |

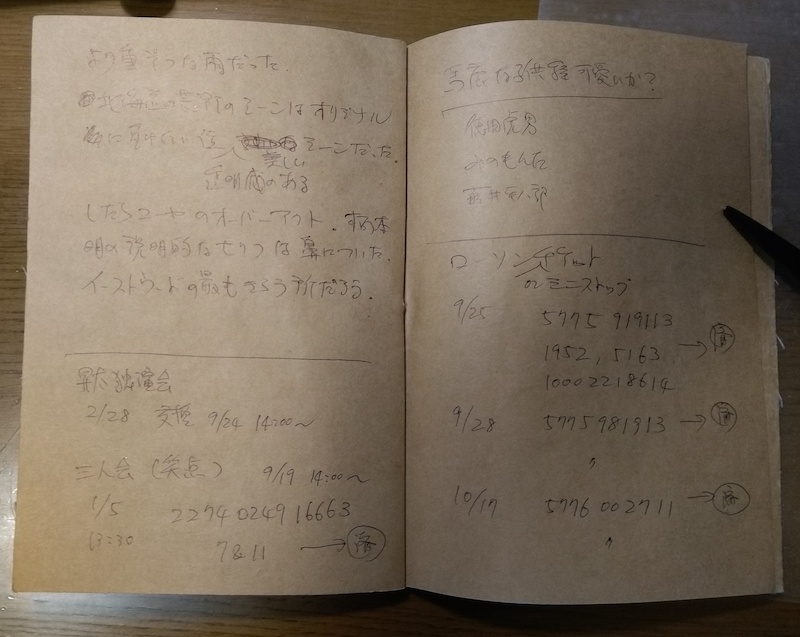

---情報は1冊のノートにまとめなさい 100円でつくる「万能情報整理ノート」---by 奥野宣之 | ||

情報処理は全てこの一冊でOKというハウツー本である。 日記、ちょっと思いついたこと、映画を見た後のメモ、電話番号、パスワード等々、なんでもA6版のノートに時系列で記入していく。それだけ。確かにメモはスマホのメモ帳に打ち込むより、手書きで走り書きするほうが簡便で速い。 著者はさらに発展して、映画のチケットやチラシ、スケジュール帳なども貼り付けてしまうという。 さらにさらに、ノートを袋とじにしてテレカやお札なども入れてしまう。まさに万能ノートである。 原価は100円。百均やコンビニで購入する。百均やコンビニで購入するメリットは、無くなったらすぐ補充できるから。これはうまい発想だ。そこでなければ買えない、というものだと長続きしない。

|

---なぎさホテル---by 伊集院 静 | |

著者は1970年代後半から1980年代前半までの7年間神奈川県逗子市の逗子なぎさホテルに滞在した。年齢で言うと20代後半から30代前半にあたる。本来であれば仕事をバリバリこなしている年齢である。 その時にあった出来事を約30年後の2011年に小説として発表した。それが本書である。本書は15の章から成り、章ごとにエピソードを記している。 それまでコマーシャル・フィルム制作ディレクターをしていた著者が仕事を辞めてふらっと逗子の海岸を見にきた。数日間滞在するつもりで海岸近くのホテルに宿泊した。それが最終的に7年間の滞在になってしまった。 7年間という長期間滞在は、ある時からホテルの支払いは出世払いでいいと言ってくれた支配人の存在が大きい。見ず知らずの若者をそこまで応援するということは、その若者に対して何か感ずるところがあったからだろう。 現代のおとぎ話のような話である。7年間も滞在したら様々な人間関係が生じ、嫌なこともあったろうが、本書では書かれていない。30年の間に良い思い出だけが残ったようである。 著者は再び人生に踏み出すために、1984年に女優の夏目雅子と結婚する。7年間の交際ののちに結婚した彼女は翌年の1985年、白血病のため27才で亡くなる。その物語は別の小説で語られている。 (2022.3.31) | |

---by 竹内謙礼 |