2017年

2017年

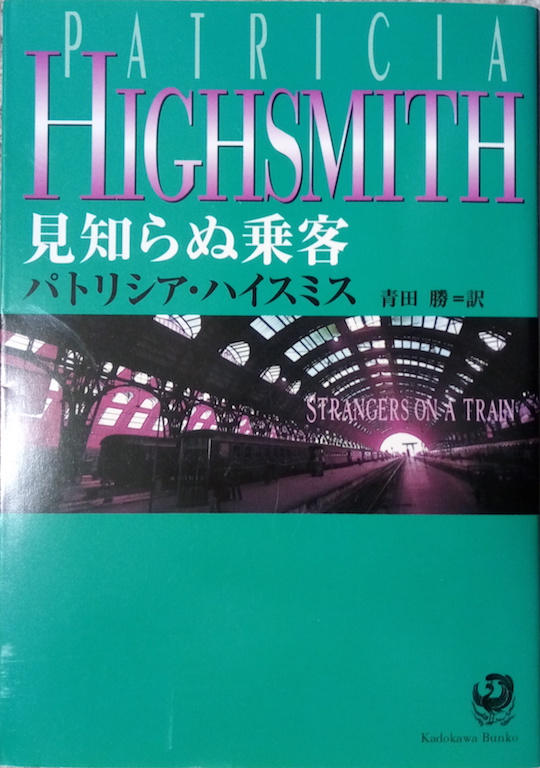

| 殺人科刑事 / 絶滅危惧職、講談師を生きる / 英国諜報員アシェンデン / ドストエフスキーの生活 / チェーホフ・ユーモレスカ/傑作短編集II / 卵を産めない郭公 / 厭な物語 / 平凡パンチ1964 / 燃える男 / 20世紀アメリカ短篇選(上) / 20世紀イギリス短篇選(下) / 呪われた腕--ハーディ傑作選 / ピエールとリュース / フランス短篇傑作選 / 荷風散策---紅茶のあとさき / ある詩人の死 / トーニオ・クレーガー、他一篇 / 大穴 / ゴールデン・キール / 郵便配達は二度ベルを鳴らす / 殺人保険 / カクテル・ウェイトレス / 破線のマリス / 松本清張傑作短篇コレクション(上) / トワイライト・シャッフル / 地を這う虫 / レディ・ジョーカー / このミステリーがひどい! / 小説家 夏目漱石 / 地下室の手記 / Be Cool / 竹沢先生という人 / アシモフの雑学コレクション / 人生、成り行き〜談志一代記〜 / オデッサ・ファイル / ラッセル幸福論 / マイルス・デイヴィスが語ったすべてのこと / マイルス・デイヴィスの真実 / 戦後日本のジャズ文化 / おかしな男 渥美清 / 海流のなかの島々 / あなたの人生の物語 / 「自分」の壁 / ヘミングウェイ全短編3 / ヘミングウェイ全短編2 / ヘミングウェイ全短編1 / 危険な夏 / 日はまた昇る / 移動祝祭日 / 殺し屋 / ヘンリー・ジェイムズ短篇集 / ねじの回転 / 鉄人ルー・テーズ自伝 / オカルト趣味の娼婦 / ロセアンナ / わらの女 / 辻原登の「カラマーゾフ」新論 / ダック・コール / 死者と踊るリプリー / まくら、もひとつまくら / リプリーをまねた少年 / 贋作 / もっとも美しい数学 ゲーム理論 / 女のいない男たち |

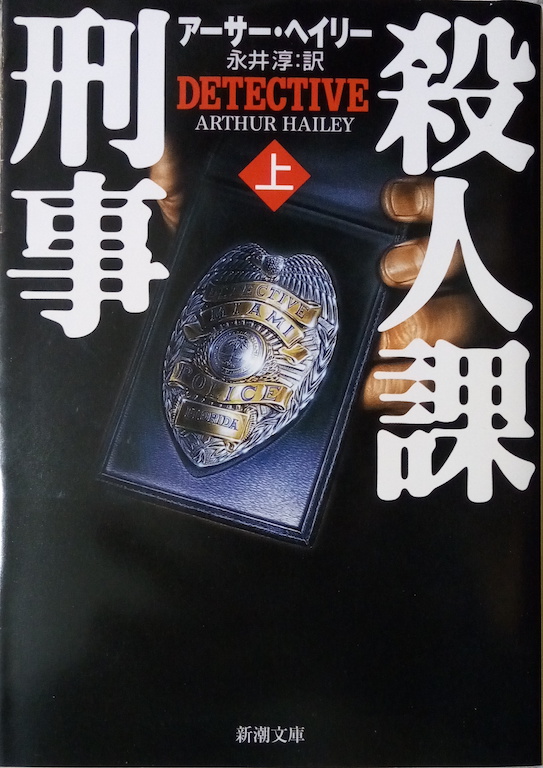

---殺人科刑事---by アーサー・ヘイリー |

アーサー・ヘイリーを読むのは「0-8滑走路」「大空港」「マネーチェンジャーズ」以来である。 「0-8滑走路」では航空管制塔の仕事を、「大空港」では空港で働く人々の姿を、「マネーチェンジャーズ」では金融界の内幕を克明に描いた。今回は刑事の仕事を克明に描いている。ミステリーではないから謎解きの方はそこそこに留めてある。 ある刑事の働く様子を追っているうちに上下巻800ページ余をあっという間に読了してしまった。 アーサー・ヘイリーの作品は出版されるたびにベストセラーになるので読んだ気になっていたが実際にはあまり読んでいなかった。「最後の診断」「権力者たち」「ホテル」「自動車」「エネルギー」「ストロング・メディスン」「ニュースキャスター」等、機会があったら読んでみよう。 (2017.12.30) |

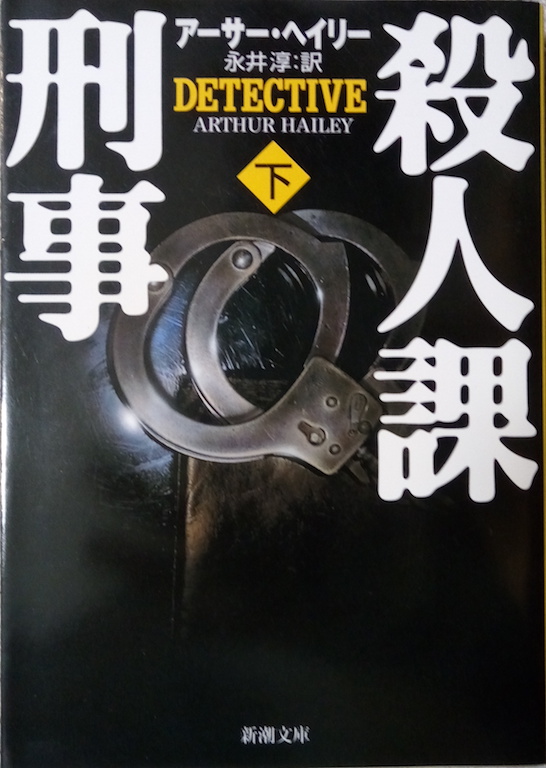

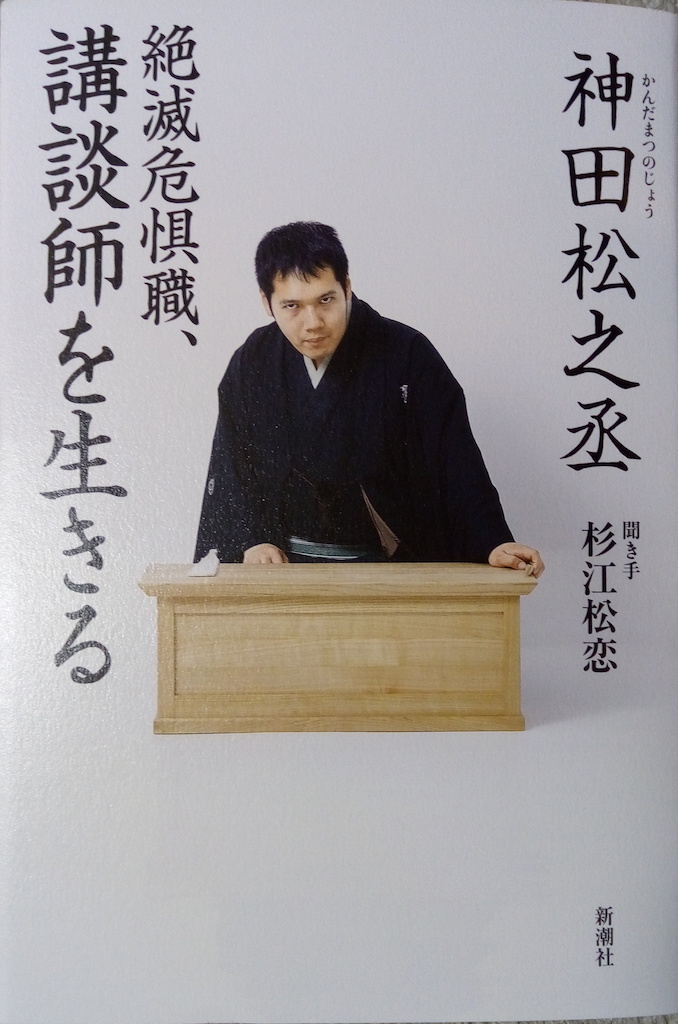

---絶滅危惧職、講談師を生きる---by 神田松之丞 |

お江戸日本橋亭の講談の会では毎回この本を売っていた。帰りがけには本人も出てきて売っていた。 イイノホールでやった大成金の会で購入した。会が始まる前も終わった後もロビーで本人が熱心に売っていた。これだけ松之丞の会に来ているのだからいずれは買わないといけないと思っていた。 文芸評論家の杉江松恋が松之丞にインタビューして書いた本である。どうやって現在の松之丞になったかを書いた本である。こういう本はマイルスの伝記もそうだが本人が書くよりも他の人に書かれた方が客観性がでて正確である。 神田松之丞は噂を聞いて聴き始めたのは去年の7月であった。場所は新宿・末廣亭である。桂雀々の会に呼ばれて「山田真龍軒」を熱演した。汗を撒き散らしながら大きいアクションで語る講談は新鮮であった。 それまでは講談というのは寄席の付け足しみたいな存在にしか思っていなかったがこれを聴いて考えが変わった。この人でもっと講談を聴いて見たいと思った。色々な会に行った。印象的だったのは連続ものと言われる「村井長庵」全十二話、「畦倉重四郎」全十九話を通しで聴いたことだ。

松之丞が二つ目になったのは2012年で筆者が聴き始めたのは2016年。4年遅れている。4年間のブランクを埋めるのにこの本は役に立った。 自分の考えに忠実に生きようと思ったら先輩たちから顰蹙を買った前座時代。かばってくれた師匠の松鯉先生。前座時代の仲間たちと始めた成金の会。 これはと思った芸人を若い時から聴いて成長を見守る。なるべく若い時からの方が面白い。神田松之丞34才。あと40年はわれわれを楽しませてくれる。 見守りたいと思う。 (2017.12.26) |

---英国諜報員アシェンデン---by サマセット・モーム |

モームの「アシェンデン」は以前創元推理文庫版龍口直太郎訳で読んだことがある。今回は新潮文庫版金原瑞人訳である。最新の翻訳なので親しみやすかったが、龍口直太郎訳も格調があり捨て難いと思った。 短編16編から成り立っている。繋がっている話もあれば一話完結の話もある。 いづれも第二次大戦前後の不安定な時代のヨーロッパにおけるスパイの話である。モーム自身の経験に基づいている。自分が見聞きしたものや人から聞いた話をもとにして小説にしたものである。 中でも異彩を放っている話が二つある。 「第10章裏切り者」と「第12章英国大使」である。二話とも苦い味の小説である。 「第10章裏切り者」ではスパイの世界は発見されたら悲惨な末路が待っていることが描かれている。特に二重スパイの場合は…。

「第12章英国大使」では時代背景にかかわらない男女関係の悩みについて書かれている。英国は階級社会だけに昔からこういう問題は存在する。 古くはエドワード8世による「王冠を賭けた恋」。彼は離婚歴のある平民のアメリカ人女性ウォリス・シンプソンと結婚するために歴代最短の在任期間わずか325日で退位した。 最近ではダイアナ妃と離婚して離婚歴のある年上のカミラ夫人と結婚したチャールズ皇太子。 最終章「ハリントンの洗濯」ではロシア革命前後のペトログラードでの話。レーニンが政権を支配する前後の血なまぐさい話で本書は終わっている。 (2017.12.23) |

---ドストエフスキイの生活---by 小林秀雄 |

ドストエフスキー関係の評論はいろいろ読んだが結局小林秀雄のこの本に限ると思った。 この本には「ドストエフスキイの生活」「カラマアゾフの兄弟」「罪と罰についてI」「罪と罰についてII」「ドストエフスキイ75年祭に於ける講演」の5つの評論が収められている。昭和39年に新潮社から発行された。 興味深かったのは「ドストエフスキイの生活」であった。小林はドストエフスキーの父親や兄弟たちの病的性格を指摘し、ドストエフスキーの思想のもとになる指向性を明らかにする。彼の最初の妻や愛人、そして2番目の妻を分析することによって彼の作品に彼女たちがどのように影響したかを明らかにする。 ドストエフスキーの作品に登場するエキセントリックな女性たちのモデルが結婚することのなかった愛人からきたことを知った。何もないところから創造したのではなかった。その他の主要な登場人物たちもモデルをもとに作り出したことを知った。 「カラマーゾフの兄弟」や「罪と罰」についての評論も深い洞察にあふれており読み応えがあった。 40年ほど以前に購入した本である。活字が小さいうえに紙が酸化して茶色くなり読みづらかったので新たに購入した。平成24年に発売された本は活字が大きく紙は新しい。まるで初めて読むかのように新鮮であった。 (2017.12.16) |

---チェーホフ・ユーモレスカ/傑作短編集II---by アントン・チェーホフ |

チェーホフの著作では「かもめ」が好きで繰り返し読んでいる。最後のニーナのセリフは人間の普遍的な真実を言い当てている。 チェーホフは生涯の最後まで医師という職業を貫いた。かたわら新聞や雑誌におびただしい量のコラムを書いたことでも知られている。 「チェーホフ・ユーモレスカ」(I)と(II)はそれらの掌編を集めたものである。短いもので文庫本2ページ、長いものでも5、6ページである。 どれも19世紀のロシアの庶民の生活風景を切り取ったものである。庶民の生活はロシア人でも日本人でも同じようなものである。 「かもめ」や「桜の園」のような作り込んだ戯曲とは違い、雑然としていて下世話な庶民の風景が描かれている。もう一つのチェーホフを知ることができる。 (2017.12.7) |

---卵を産めない郭公---by ジョン・ニコルズ |

60年代のアメリカのボーイ・ミーツ・ガールものである。翻訳は村上春樹。 1ページ目から完璧な村上春樹の日本語になっている。村上春樹が書いたと言っても通用するくらいである。 大学へ入学するためにバスを待つ男子高校生が同じバスを待つ女子高校生に話しかけられるシーンから物語は始まる。 男子高校生の名はジェリー・ペイン、女子高校生の名はプーキー・アダムズ。この小説はジェリー・ペインの一人称で記述されている。従ってプーキーの言ったことは正確に記述されているが、自分の言ったことは記述されていない。 プーキーは眼鏡をかけたやせっぽちの女の子と書いてあるが、ジェリー・ペインはどういう見かけの男の子かどこにも書いていない。ボーイ・ミーツ・ガールの体裁をとっているが、実はジェリーが記述したプーキーの思考の履歴と言ってもいい。 大学時代の初めから3年間女の子と特別な関係で付き合うということは恵まれた境遇と言わざるを得ない。本人たちから言わせると「それも楽じゃないんだよ」と言うかもしれない。この小説を読むと確かに楽じゃなさそうだな、と思う。特にプーキーのような双極性障害ギリギリのセンシティブな女の子と付き合うのは。 本作品は映画化され、1970年に「くちづけ」という題名で日本でも公開された。プーキー役は映画初出演のライザ・ミネリだそうである。 (2017.11.29) |

---厭な物語---by 中村妙子他訳 |

11編の短篇小説が入ったアンソロジーである。どれも甲乙つけがたいほど厭な話である。 著者の顔ぶれはアガサ・クリスティー、パトリシア・ハイスミスといったミステリー作家からフランツ・カフカ、フラナリー・オコナーといった純文学作家までバラエティに富んでいる。作品の選考基準はどれも厭な話に限られている。 厭な話とか怖い話は何回も読み返したくはないが一度は読んでみたいという怖いもの見たさみたいなところがある。 本書の中の話はどれも読み返したくはないがその中でも一番はジョー・R・ランズデールの「ナイト・オブ・ザ・ホラー・ショー」である。初めから最後まで実に酷い話である。 巻尾を飾るのはフレドリック・ブラウンの名作「うしろをみるな」である。本書を読み終わった読者が後ろを見ると大変なことが待っているという恐ろしい小説である。 (2017.11.23) |

---平凡パンチ1964---by 赤木洋一 |

日本が一番元気だった時代、1964年から1974年までの著者の交友録である。 1964年に平凡社に入社し、新しく作る週刊誌「平凡パンチ」を担当することになる。この週刊誌が日本の若者の生活スタイルを変えることになろうとは関係者の誰も思っていなかった。みんなで好きなことをやっていたらこうなってしまったという感じだ。時代が要請するということはこういうことなんだろう。 大学を卒業した著者はあっという間に時代を代表する文化人たちと交際する。立木義浩、大竹省二、五味康祐、野坂昭如、梶山季之、三島由紀夫、伊丹十三、寺山修司、横尾忠則、石井好子、浅丘ルリ子、小林泰彦、小林信彦、…。このような人たちとわずか数年で濃い付き合いをする。 著者自身のことはあまり描いていないがのちに平凡社の社長になったことから、人間的魅力と実力があったからすごい人たちと対等に付き合えたのだろう。 筆者はほぼ同時期に青春時代を送ったひとりだが、あの時代の空気を吸うことができて良かったと思う。 (2017.11.20) |

---燃える男---by A.J.クィネル |

しばらく続けて短編小説を読んだので傾向を変えたくなった。近所のブックオフで見つけた「燃える男」を読むことにした。 この小説は4部に分かれている。第1部は酒びたりになっている元傭兵のクリーシィが友人の紹介である少女のボディガードになる。誰にも心を開くことのなかったクリーシィが11才の少女に心を開くようになる。第1部はクリーシィが少女によって心を開くまでの話である。最後に少女が誘拐犯によって惨殺される。 第2部は復讐を誓ったクリーシィがなまった体を鍛えなおすために友人の妻の実家に身を寄せる。農家を手伝いながら計画的に体を鍛えていく。出戻りの娘との交流もあり、牧歌的で平和な生活が描かれる。 第3部で復讐が始まる。少女の誘拐に関わった実行犯、手伝った者たち、命令したマフィアのドンに至るまで傭兵時代の経験を生かして殺しまくる。 目的を果たしたクリーシィは自分も傷を負い、生死をさまよう。第4部ではクリーシィが再び牧歌的な生活に戻ることを暗示して終わる。 数十年ぶりに読み返した。この本には冒険活劇のあらゆる要素が詰まっている。中身の4分の3までが準備。残り4分の1で一気に決着をつける。その辺の呼吸が冒険小説の勘所を押さえていて見事である。 (2017.11.16) |

---20世紀アメリカ短篇選(上)---by 大津栄一郎編訳 |

この刊にはオー・ヘンリー、ジャック・ロンドン、ウィリアム・フォークナー、アーネスト・ヘミングウェイ、ジョン・スタインベック等そうそうたる作家が選ばれている。ぞっとするほどすごいと思った作品がある。イーディス・ウォートンの「ローマ熱」である。 古代ローマの遺跡を見下ろす洒落たレストランで2人の中年過ぎの女性が会話している。2人とも亭主を亡くした未亡人である。2人とも年頃の娘を連れて旅行に来ている。 会話の内容はどこの国の女でも一緒である。亡くなった亭主の話、娘の話、若い頃の話。延々と続く。なんでこんな退屈な作品を選んだんだろうと思った。 最後の一行で「えっ」…。「何?」。 もう一度初めから読み返してみた。退屈どころか無駄な文章は一行もない。緊迫感のある文章が最後の一行に向かって雪崩のように流れていく。 そして最後の一行。背中がゾーッとして寒気がした。すごい。怖い。女は。 「ローマ熱」にかかってしまい、名だたる文豪たちの珠玉の短篇が色褪せて見えた。 (2017.11.9) |

---20世紀イギリス短篇選(下)---by 小野寺健編訳 |

フランス短篇傑作選以来短篇にはまってしまった。人生の印象的な一時期を鋭く切り取って読者に提供する。その視線が鋭いほど短い文章で読者の心をつかむ。 だいぶ以前、(上)刊を読んでいるので何年かぶりで(下)刊を購入した。(上)刊は男性作家が多く(下)刊は女性作家が多く集められている。(上)刊はサマセット・モームやD・H・ロレンス等知っている作家が多く、(下)刊は知っている作家は誰もいない。 最初の作品、ジーン・リースの「あいつらのジャズ」で度肝を抜かれた。まるでアメリカのジャズシンガー、ビリー・ホリディが一人称で語っているような内容である。10代で娼婦になり、ドラッグから立ち直ってジャズシンガーになったビリー・ホリディ。著者のジーン・リースは似たような生活をしていたらしい。その体験を文章にした「あいつらのジャズ」。 ノーラ・ロフツの「この四十年」は会ったことはないけど噂は聞いて、競争意識を燃やしていたいとこ同士が40年後に初めて会う。会ってみると…。皮肉な人生。 有名な女優と同姓同名のエリザベス・テイラーの「蝿取紙」は少女をめぐる異常な犯罪になる直前までの話。全部書くとホラー小説になりそうな作品である。 マーガレット・ドラブルの「再会」は女優とその不倫相手が別れた後何年後かに馴染みのレストランで再会する話。物語は男女の会話で進行する。初めは反発し合っていた男女が徐々に…。映画の1シーンのようである。 全11作はいずれも人生のある一部分を鋭く切り取っている。 (2017.11.4) |

---呪われた腕--ハーディ傑作選---by トマス・ハーディ |

本作は「村上柴田翻訳堂」の10冊の中に入っている。翻訳者は河野一郎氏。1968年の作品である。 それほど新しい翻訳ではないが村上春樹、柴田元幸という最高の翻訳家に推薦されただけあって素晴らしい日本語である。日本語として少しも不自然なところはない。 装丁は新しくされていてイギリスのヒースの丘に建つ廃屋の写真が内容をよく表している。「村上柴田翻訳堂」の一行も入っている。両先生が保証するという印である。 8篇の短編小説が入っている。どれも読み始めたら最後まで本を伏せることはできない。優れた作家はページをめくらせる力が強い。 どれも面白いので始めから読んで行くしかない。「妻ゆえに」は1人の船乗りを2人の女が取り合う。勝ち取った女は本当は男のことをそれほど思っているわけではない。もう1人の女に取られたくないので船乗りを誘惑したのだ。負けた女は数年後金持ちの男と結婚する。いつまでたってもうだつの上がらない船乗りに愛想を尽かした女は金持ちに嫁いだ女を羨む。そして…。 「幻想を追う女」は夫を持つ女がある詩人に憧れる。詩人の住む海辺の下宿屋まで訪ねて行く。旅行中の彼の部屋に入り、彼の本を手に取り、彼のガウンを着てみる。彼に会えないまま数年が経ち…。 8作すべて、主人公の人生は哀しく終わる。もう少し上手くやれば、とかあそこでこうしておけば、とか思いながら読み進めるが最後には必ず人生の悲哀が待っている。 トマス・ハーディというのはそういう小説家である。 (2017.10.31) |

---ピエールとリュース---by ロマン・ロラン |

1950年に公開された今井正の映画「また逢う日まで」はこの本を原作にして作られた。岡田英次と久我美子によるガラス越しのキスシーンは日本映画史に残る名シーンとして語り継がれている。 原作も翻訳の酷さを差し引いても映画の脚本以上のものとは思えなかった。戦時下におけるボーイ・ミーツ・ガール、以上でも以下でもなく。 翻訳は実にひどかった。とりあえずフランス語から日本語に置き換えました。という下訳の段階に留まっている。本来ならこれをブラッシュアップして日本語としての文学作品を作り上げていかなければならない。工藤精一郎でも原卓也でも江川卓でも普通にやっていることだ。 巻末の解説で翻訳者が解説文を書いているが幼稚な文章でまともな日本語になっていない。日本語の文章を作れない人が翻訳をやっているのだ。 本作は角川文庫では廃刊となり、改訳されずに光文社から独立した編集者が立ち上げた出版社鉄筆文庫に移っている。権利関係もあるのだろうが一度翻訳された小説の息の長さには驚いた。 昭和36年に出版された新潮文庫、堀口大學訳のアルセーヌ・ルパンものも改訳を希望しているのだが…。 (2017.10.29) |

---フランス短篇傑作選---by 山田稔編訳 |

これはお買い得な本だった。 収録されている18編の短篇小説のどれも面白い。ただ面白いだけでなく人生のほろ苦さをを感じさせる。 アナトール・フランス、マルセル・ブルースト、アンドレ・モーロワ、イヨネスコ、デュラスといった有名作家ばかりでなく、エルヴェ・バザン、ミッシェル・デオン、ロジェ・グルニエ、トニー・デュヴェールといった一般には知られていない作家の作品も入っている。 エルヴェ・バザンの「結婚相談所」。この皮肉でほろ苦い結末はO・ヘンリーの作品と言われればそうかもしれないと思ってしまう。 ロマン・ギャリーの「ペルーの鳥」はこの一篇がそのままフランス映画である。紙背から海鳥の鳴き声が聞こえてくる。 アンドレ・モーロワの「タナトス・パレス・ホテル」はロアルド・ダールの奇妙な味わいの小説のような話で最後にゾッとする仕掛けになっている。 ロジェ・グルニエの「フラゴナールの婚約者(フィアンセ)」は最後を飾るにふさわしい一篇である。人生の最期に見る夢は…、のような話で切なく甘くほろ苦く終わっていく。 その他どの小説を取ってみても面白い。だいぶ以前に古本屋で買ったのを読まずに置いてあった。思わぬ拾い物をした気分である。 (2017.10.27) |

---荷風散策---紅茶のあとさき---by 江藤淳 |

夏目漱石をライフワークにした著者が晩年出版した永井荷風についての評論集である。 著者は荷風が残した作品の中から「断腸亭日乗」を縦糸に、その他の小説を横糸にして荷風が伝えたかったことを読者に解説する。横糸となった小説は「おかめ笹」「つゆのあとさき」「ひかげの花」「女中のはなし」「葛飾情話」「墨東綺譚」などなどである。 それぞれの小説の書かれた年代や荷風の生活を調べるために「日乗」を使い、読み解いていく。荷風の小説群や「日乗」を読みこなすことは根気と時間がいるがその大変な役目は著者が引き受けているため我々読者は普通の文章の中で荷風の生活と意見を知ることができる。江藤淳の読解力はプロフェッショナルのものであり、我々はそれに付いていくだけで良い。 この本のおかげで漱石に比べてわかりにくい荷風の文学がわかった。 江藤淳は今の筆者と同じ66才で亡くなっているが、もっと長生きして明治大正の我々から遠くなってしまった時代の宝物ともいうべき文学作品を紹介して欲しかった。 (2017.10.22) |

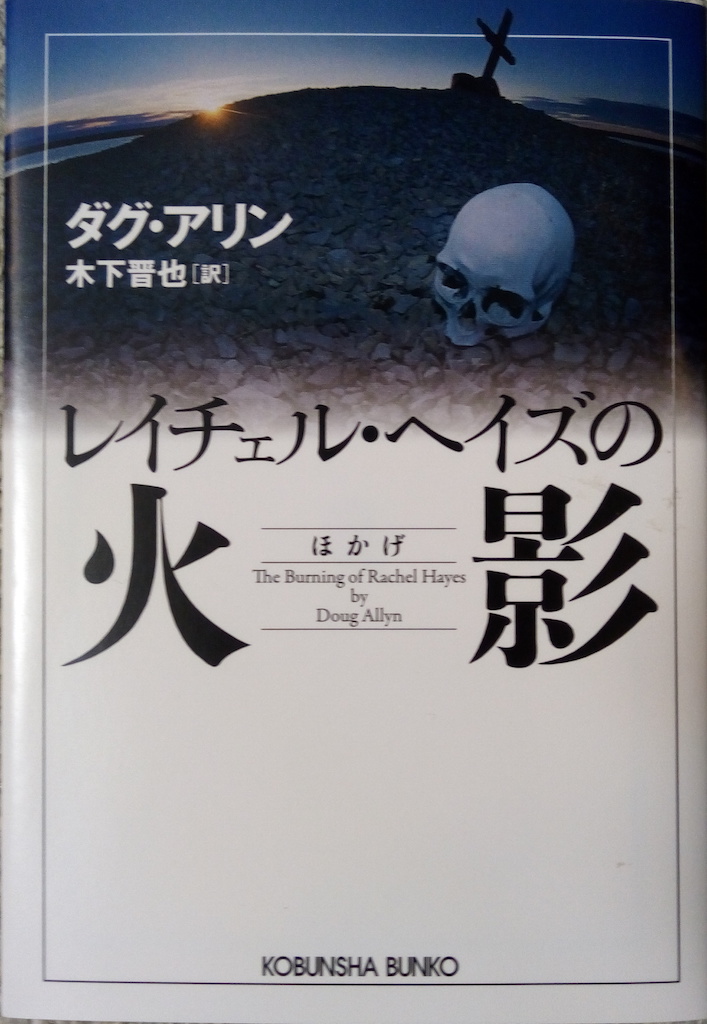

---ある詩人の死---by ダグ・アリン |

6篇の短編小説が収まっている。いずれも趣向が違っていて、面白い。 タイトルの「ある詩人の死」は警察もの。ヒスパニック系の警官と黒人の女性警官が組んで、凍りついた池の上で死んでいた若者の生前の姿を追いかけていく。じっくりとした読み応えはこれが短編小説であることを忘れさせる。 「ゴースト・ショー」は日本にはないショーである。亡くなっているミュージシャンのそっくりさんを集めてコンサートを開くというもの。たとえばエルビス・プレスリーのそっくりさんとか。自分が青春時代に夢中になった歌手の歌を聴いているうちにだんだんその気になってきて…、という話。 「フランケン・キャット」では主人公の獣医にほのぼのしたものを感じた。 その他「レッカー車」「ダンシング・ベア」「黒い水」いずれも最後のページまでどのように展開するのか先が読めない。陰惨な結末にはならない、後味が良い。 ダグ・アリンという作家は買いである。残念ながら新刊書としてはすべて廃刊になっており、古本としても一部の本しかでていない。 (2017.10.18) |

古本を買って読んだ。 どれも一般的なアメリカン・ミステリー、描写が細かくて冗長だ。短編の引き締まった描写はどこへ行った。長編にするために水増ししたのか。 3冊まとめて途中下車した。 (2017.10.23) |

---トーニオ・クレーガー、他一篇---by トーマス・マン |

名訳である。翻訳小説は翻訳者の腕が大事で、それによって感動したりしなかったりする。 岩波文庫版、実吉捷郎の訳で読んでいた。言葉遣いが堅苦しくて物語に入り込めていなかった。北杜夫ほか多くの文学者たちがこの退屈な小説に感動するのが不思議だった。 今回河出文庫版、平野卿子訳で読んで、子供時代からのトーニオの周りと微妙にずれを生ずる考え方、生き方を実感した。少年、青年時代をこのように感じながら行きたひとびとは大人になっても、老人になっても生き生きした若い芽を失うことはないんだと考えた。 【まあ、面白いのね、トニオ・クレエゲルさん。「いかがわしくむずむずする」というのは面白いわ。それにその方の言うことは、いくらかもっともじゃありませんか。】という実吉訳が、平野訳だとこうなる。 【それ、いいわね、トーニオ。「いかがわしく血が騒ぐ」っていうのは。それにその人の言うことにも一理ある。】 ちなみに新潮文庫の高橋義孝訳だとこうなる。 【面白いのね、トニオクレーゲルさん。その「いかがわしくむずむずする」っていうのはいいじゃないの。なるほどね、その方のおっしゃるのもごもっともかもしれないわ。】 実吉、高橋、平野の順で現代に近くなるのがわかる。翻訳というのは年代に応じて変化していかなければならないのかもしれない。 以前野崎訳でさっぱり意味が掴めなかった「グレート・ギャツビー」が村上訳でこんな感動的な話だったんだ、とわかった時と同様「目からうろこが落ちた」経験がある。翻訳文学を読んで少しも面白くなかったら別の翻訳者で読んでみることも必要である。 「マーリオと魔術師」は子供の頃サーカスに連れて行ってもらった時のワクワク感と一抹の胡散臭さを思い出した。 魔術師の行動がだんだんエスカレートしてそれに応じた観客もまた…。こういうことはありそうでいて実際には起こらないだろう。だけど政治の世界では、もしかしたら起こるかもしれない。 北朝鮮とアメリカのチキンレースを目の当たりにしながらそう思った。 (2017.10.17) |

---大穴---by ディック・フランシス |

ディック・フランシス全盛期の作品である。名作揃いのシッド・ハレーシリーズの1作目。この作品から「利腕」「敵手」「再起」へと続くシリーズが始まる。 シッド・ハレーは体当たりで行動する探偵である。そして元騎手である。元騎手の作家ディック・フランシスはシッド・ハレーの心理が描きやすかったのではないか。 自己の尊厳を守るためにはどんな痛みも存在しないという主人公の姿勢はかつて名騎手であった作者のそれと一致している。 (2017.10.15) |

---ゴールデン・キール---by デズモンド・バグリイ |

デズモンド・バグリイの処女作である。処女作にはその作家の全てが詰まっている。バグリイはこの作品の中に惜しげも無く冒険小説の全ての要素を詰め込んでいる。 戦争中ドイツ軍が隠した財宝。それを狙う悪党ども。美貌の伯爵夫人。彼女を守る帆船の設計技師。嵐の中でもみくちゃになる帆船。等々。 冒険小説の必要十分条件がここにはある。少々ご都合主義なところもあるが、それを言ったら内藤陳先生に叱られてしまう。「野暮なことを言うんじゃないよ」と。 (2017.10.9) |

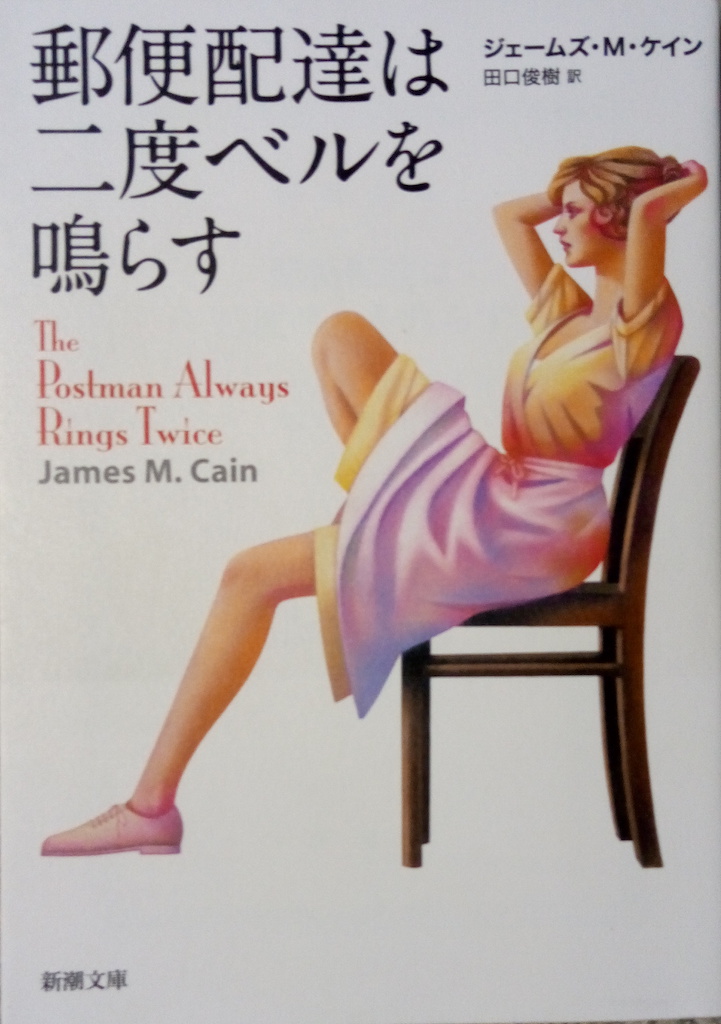

---郵便配達は二度ベルを鳴らす---by ジェイムズ・M・ケイン |

ジェイムズ・M・ケインの最初の小説である。あらすじは美貌の妻が男の助けを借りて夫を殺すというおなじみの話である。処女作のテーマを最後まで繰り返し使っていたことになる。 傷害保険の話も出てくる。面白かったのは保険金を騙し取られるのを防ぐために保険屋が警察と組んで犯人を追求していることだ。今では考えられないことである。 卑劣な男と馬鹿な女が出てくる。だが読んでいるうちにこの男女に感情移入してしまう。 男と女が出会う時、最初は利害関係が一致している。時が経つにつれ男は自由が欲しくなり、女は安定した生活が欲しくなる。そこのところの心理が自然にわかるように書かれている。読了した時男性の読者は男に、女性の読者は女に感情移入しているのではないか。 ジェイムズ・M・ケインの20冊あまりの小説で残っているのはこの作品だけである。この小説が男の女の本質を捉えているからではないだろうか。 (2017.10.7) |

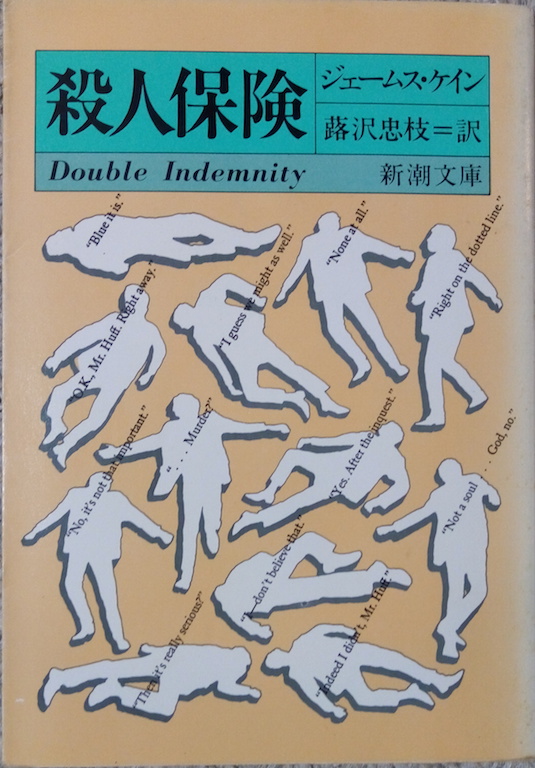

---殺人保険---by ジェイムズ・M・ケイン |

「カクテル・ウェイトレス」がジェイムズ・M・ケインの最後の小説であるならば、「殺人保険」は6作目、1943年の作品である。あらすじは美貌の妻が男の助けを借りて夫を殺すというから32年後の作品と似通っている。有名な「郵便配達は二度ベルを鳴らす」も同じような構成である。 漱石のほとんどの作品が三角関係をテーマにしていたのと同様、作家は一つのテーマを生涯追求するものなのかもしれない。 テーマはひとつでもプランはさまざまである。「殺人保険」では傷害保険を使って保険金を手に入れようとする。当時のアメリカの保険の知識がいろいろ出てくる。 絶対失敗しない完璧な計画のはずだったが実際にやってみると…。 話は二転三転し、読者は最後までどうなるのかわからない。ジェイムズ・M・ケインのストーリーテラーぶりが発揮された小説である。 残念なのは1962年発行の翻訳が良くない。「ドラッグストア」のことを「薬屋」と訳したのでは意味は合っていてもイメージが違う。「当分お邪魔に上がらないわ」「たぶんね」では意味が通じない。「Maybe」のことなんだろうけど、「だろうね」くらいの方が通じるのでは。 ぜひ新訳を発行してほしい。柴田元幸訳か村上春樹訳なら買いに走るのだが。 (2017.10.4) |

---カクテル・ウェイトレス---by ジェイムズ・M・ケイン |

21才の思慮の足りない未亡人の独白体の小説である。だいぶ以前に購入したのだが、読みやすそうなものから読んでしまい、最後になってしまった。 読みはじめて2ページ目に気がついた。これはいける。 ジェイムズ・M・ケインは「郵便配達は二度ベルを鳴らす」で有名だが今まで読んだことはなかった。ジャック・ニコルソンとジェシカ・ラングの映画は見たことがある。推理ものなのかサスペンスものなのかハードボイルドものなのか、はっきりしなかった覚えがある。 「カクテル・ウェイトレス」は主人公ジョーン・メドフォードの成長小説だと思った。成長小説といえばトーマス・マンの「魔の山」やフローベールの「感情教育」が有名だがこの小説も一種の成長小説といえる。仮に主人公が亭主を三人殺したとしても。 主人公は思慮が足りなくても、行動において浅はかではない。彼女には3才になる自分の息子と一緒に暮らしたいという目的がある。そのためには少しでも給料のいい職場につかなければならない。たとえ風俗ギリギリの職場であっても。息子の養育権を得るためには夜働くことはやめなければならない。好きでもない老人と結婚することになっても。 彼女はどんどん進んでいく。どのような結末をむかえることになっても後悔しない。 ジェイムズ・M・ケインのページをめくらせる力は強力である。後半数10ページは寝る時間になってもやめられず、最後まで読んでしまった。 (2017.9.30) |

---破線のマリス---by 野沢尚 |

題名は「テレビ画面の悪意」という意味らしい。著者は元テレビ番組の脚本家である。 主人公はニュース番組の女性編集者。或る事件に関して匿名で持ち込まれたビデオを編集して番組に流したことから事件に巻き込まれる。 物語はテレビ業界を背景にした情報小説の形で進んでいく。そのうちに事件の犯人らしい男が編集者に接近してくる。 この辺からサイコものまたはストーカーもののようになってくる。危機にさらされる女性編集者。追求する犯人。 その辺から謀略小説のようになってくる。なんとも焦点の定まらない小説である。 最後はすっきりしない形で終わる。情報小説か、サイコものか、謀略ものか一つにする方が小説としてはすっきりまとまったのではないか。これで江戸川乱歩賞か。書く方も選ぶ方ももう少しなんとかならなかったものか。 (2017.9.28) |

---松本清張傑作短篇コレクション(上)---by 宮部みゆき責任編集 |

宮部みゆきが膨大な松本清張作品の中からどれを選ぶのか興味があった。 今まで読んだ清張作品で印象に残っているのは一番最初に読んだ「点と線」をはじめ「ゼロの焦点」「或る「小倉日記」伝」「張込み」「球形の荒野」である。 その他多くの作品を読んでいるのだがファンではない。嫌な印象の作品が多いからだ。身勝手で狡い男、馬鹿な女。あらすじを書くような文章。それが清張作品に対する私の印象である。 それではなぜ清張作品を読むのか。ページをめくらせる才能のことをなんというんだろう。漱石はジェーン・オースティンのことをこう言っている。「何事も起こらないがぺージをめくらせる力を持っている」。 清張作品は嫌な登場人物ばかり出てくるがページをめくらせる力を持っている。 本コレクションの中では「或る「小倉日記」伝」と「真贋の森」が良かった。清張が力を入れていた「昭和史発掘」と「日本の黒い霧」は面白いと思わなかった。 (2017.9.24) |

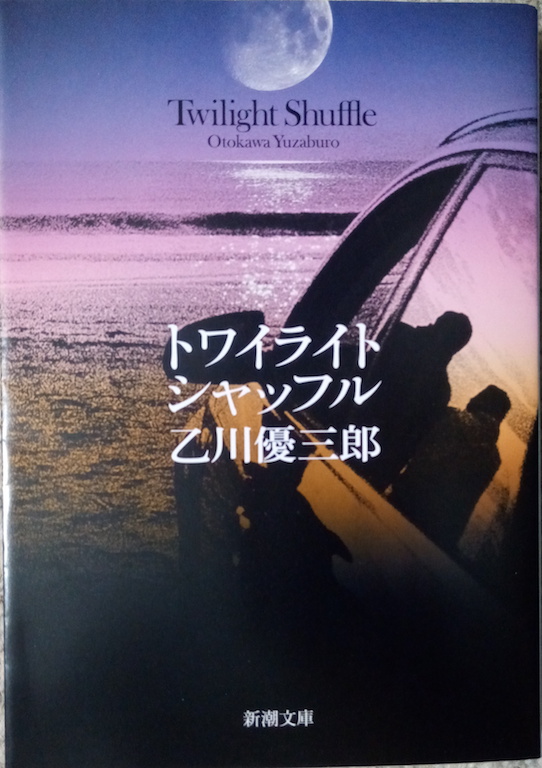

---トワイライト・シャッフル---by 乙川優三郎 |

時代小説作家乙川優三郎の2作目の現代小説である。 千葉県勝浦市に住む人々を題材にした13の短編が収まっている。 いつかNHK-AMの「ラジオ文芸館」という番組でやった「サヤンテラス」という物語が良くて文庫本になったら買おう、と思っていた。この間神保町の三省堂へ行ったらあったので買っておいた。 久しぶりで読んだ「サヤンテラス」は耳で聴くのとは少し違う物語だった。目で読むより耳で聴くほうがロマンチックな雰囲気がある。 海岸沿いの町を舞台にした物語はいずれも男と女の出会いと別れをテーマにしている。それぞれの出会いがあり、それぞれの別れがある。13が100になっても同じものは二つとないものなのだろう。古今東西の文学作品をみればその数が1,000になっても同じものがないことがわかる。 勝浦辺の別荘地やしゃれたカフェ、レストランへ行ったことのある人はこの小説を読んで風景が蘇るに違いない。 (2017.9.19) |

---地を這う虫---by 高村薫 |

高村薫の短編集である。 彼女が書く小説の登場人物は長編短編を問わず屈折している。順調に出世しそうな人はいない。高村薫という作家が小説を通して追い求めるものは迷路を一歩一歩進むかのように主要登場人物たちの心に入り込むことにある。迷路が複雑なほど入り込んで行く意味も価値もあると考えているようである。 本書には4人の登場人物が出てくる。いずれも何かの理由で警察を辞めざるを得なくなった警察官である。現在の職業は警備員、取り立て屋、政治家の車の運転手、倉庫管理の仕事。元警察官というのはなかなか普通の仕事には就きづらいようである。 現在の仕事をする上での葛藤、過去の仕事へのこだわり。複雑な状況の中で逡巡する主人公たち。 高村薫の筆は短編でも冴え渡っている。 (2017.9.17) |

---レディ・ジョーカー---by 高村薫 |

グリコ・森永事件を下敷きにした小説である。あの事件の真相もこうだったんだろうな、と思わせるほど著者の想像力は細部まで行き届いている。 犯人グループ、ビール会社、警察、新聞社、事件の波紋を受けるそれぞれのグループの人間関係の変化を描ききっている。 普通の小説だと警察の捜査活動が主体でその他は付け足しになってしまうだろう。この小説は警察小説でも推理小説でもない。ある事件に巻き込まれた人々の生活と心の変化を描く小説である。 登場人物は多く、一度読んだだけでは捉えられない。犯人グルーブの数人、警察官数人、ビール会社の社長と取締役数人の印象が残っている。残りの人々と新聞関係の大部分の人物は流した。丁寧に読めば倍の時間がかかったし、肝心なところが薄まってしまう。 高村薫の小説ではよくあることだが、男性の登場人物同士の関係が微妙に怪しい。警察官の合田と検察官の加納、ビール会社の社長城山と合田、犯人グループの物井と松戸、合田と彼を刺し殺そうとする半田。彼らの描写にはなにやら怪しい雰囲気が漂う。特に合田と加納のシーンではドキドキするほどである。対して女性の登場人物はあっさり描かれていて特徴に乏しい。 新聞記者の登場人物が多く名前が覚えきれなかった。全体の流れを追うために飛ばし読みせざるを得なかった。総会屋関係の話も飛ばして読んだ。 2度目に読むときはその辺をフォローしなければならない。高村薫の大変な労作である。 (2017.9.15) |

---このミステリーがひどい!---by 小谷野敦 |

タイトルが秀逸である。このタイトルでは買わざるを得ない。宝島社の「このミステリーがすごい!」のもじりではあるのだが。 筆者は世に出ている数多くのミステリー作品をおもしろくない、とけなしている。「シャーロック・ホームズシリーズ」からはじまってアガサ・クリスティの作品、ディック・フランシス、ジョン・ル・カレ、グレアム・グリーン、エラリー・クイーン、ディクスン・カー等々。日本の作家では松本清張、江戸川乱歩、森村誠一、島田荘司、宮部みゆき、東野圭吾、赤川次郎等々。 ここがだめだ、あそこがおかしい。斬っては捨て、ちぎっては投げ、古今東西の多くの作品をケチョンケチョンに批判する。 今までは面白い本は褒めるがつまらない本は無視する。それが作者や出版社に対する礼儀だった。ミステリーは趣味の世界だから好き嫌いがはっきりしている。ベストセラーになっても評論家が褒めても自分が面白くないと思えばそれはつまらない作品なのだ。本音を言えばそうなのだ。 それでは著者が面白いと思うのはなんなんだ。読者が気になるのはそこだ。 満を辞して著者が推薦するのは…。うまいやりかただ。 新手のミステリー紹介本である。今後この手を真似る評論家が出てくるにちがいない。 (2017.9.3) |

---小説家 夏目漱石---by 大岡昇平 |

小説家の書いた漱石の評論集である。評論家の書いたものとは一味違う。 この本を読んで初めて知ったことが何点かある。一番驚いたのは「行人」だ。一郎は直を殺して自殺するつもりだった。小説のある文章からそうとしか思えないという。 だが漱石はそうしなかった。「塵労」という章でHさんからの手紙で小説を終わらせてしまっている。満足できなかった漱石は「行人」の次に書いた「こころ」で先生を自殺させている。これも先生からの手紙(遺書)という形で明らかになる。 12年という小説家としては短い期間で全仕事をしなければならなかった漱石は小説を書き終えると次の小説へ主題を発展させながら書いていく。「三四郎」「それから」「門」と姦通をテーマに書いたあとは「彼岸過迄」「行人」「こころ」と男女の三角関係のテーマを深めていく。そして「明暗」を書いている途中で力つきる。 漱石は男女の関係をさらっと書いているように見える。それは当時の検閲が厳しかったからで行間からはもっと激しいものが伝わってくる。「三四郎」の三四郎と美禰子はかなり深いところまで行っていた。「それから」の代助と三千代は肉体関係があった。「行人」の直は二郎と不倫する覚悟を決めていた。小説家 大岡昇平の目はするどく行間を読んでいく。 大岡昇平は「彼岸過迄」が好きだという。特に前半の探偵趣味の部分が。当時の東京の夜の暗さ、レストランの様子、市電の停留所等々。すぐれた風俗作家としての漱石の特徴がよく表われているという。 (2017.8.31) |

---地下室の手記---by フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキー |

以前読んだときは1部のモノローグで嫌気がさして読むのをやめてしまった。40才になった引きこもりの男が世を拗ねて勝手なことをつぶやく。こんなマイナーな男の言うことをいつまで読まなければならないのか。この章が結構長いのだ。全体の3分の1ほどもあろうか。今回は我慢して読んだ。 2部になり主人公が24才の頃を回想する。ここでやっと小説らしくなる。 友人たちから嫌われている主人公は無理やり彼らのパーティに参加する。そこで嫌味なことを散々喋ったあげく友人たちに置き去りにされる。追いかけて行った先の娼家でリーザという若い娼婦に出会う。そこでリーザを相手にした後、お説教を始める。実に嫌な奴である。 それまで普通の小説を書いていたドストエフスキーはこの作品からマイナーな人間を登場させ延々と嫌味なことを喋らせるようになる。このあと「罪と罰」「白痴」「悪霊」「未成年」「カラマーゾフの兄弟」と、彼にしか書けない独特の作品を生み出していく。 1部の主人公のモノローグは「罪と罰」のマルメラードフの酒場での長ゼリフに、2部の主人公とリーザの場面は「罪と罰」のラスコーリニコフとソーニャの場面に昇華したものと考えられる。「地下室の手記」では引きこもりの愚痴にしか思えなかったことばが「罪と罰」では人間の普遍的な言葉に聞こえる。ドストエフスキーはこの小説を書いた後、小説家としてのステージが1段階上がったのだろう。 (2017.8.24) |

---Be Cool---by エルモア・レナード |

エルモア・レナード75才の作品である。2005年に映画化されている。表紙の写真からして映画と出版のダブル効果を狙ったものであろう。 地味なハードボイルド作家レナードの作品もジョン・トラボルタとユマ・サーマンの写真が表紙ではよく売れたのではないか。 内容は映画の脚本として書いたのではと思わせるほど映画的である。主人公はトラボルタそのものである。目の前に銃を突きつけられても軽口をたたき、平然としている。生き延びる手段は口先だけ。女に関してはかたくなに自分の趣味を通す。半裸の女に誘惑されても毅然として応じない。 久しぶりにレナード節炸裂。アメリカン・ハードボイルドである。 (2017.8.15) |

---竹沢先生という人---by 長与善郎 |

だいぶ以前に買い、読みかけては中止し、読みかけては中止し、ついにお蔵入りしたものを手に取ったら読めそうな気がしたので読んでみたら面白かった。 中止した原因は冒頭の私と竹沢先生の会話が甘ったるく、著者が白樺派ということから武者小路実篤を連想し、絵空事を延々と読まされるのはかなわないな、と思ったからだ。 この小説を読んでこれは漱石の「こころ」と「吾輩は猫である」を連想した。「こころ」の深刻な感じと「猫」の軽妙な感じが絶妙にミックスされている。白樺派は漱石の孫弟子のようなものだから作者はそれを意識してこの小説を書いたに違いない。 現代の小説で人間の生き方に関して真面目に議論をする場面に出会うことがない。私を中心とする若者たちと20才年上の竹沢先生の間で繰り広げられる真剣な会話は新鮮で心地よかった。 (2017.8.10) |

---アシモフの雑学コレクション---by アイザック・アシモフ |

SF作家、アイザック・アシモフの「誰も知らないだろう?」みたいな話を集めたものである。翻訳および編集は日本のSF作家、星新一である。 「太陽系」「宇宙」という題材は得意だろうと推測するが、「スポーツ」「ファッション」「妻と愛人」「軍隊」にまで範囲が広がるとこの人はあらゆることに興味があったんだなと思う。 「文学者」という章では、エミール・ゾラが学生時代フランス文学で0点を取ったり、D.H.ロレンスの趣味が裸になって木に登ることだったり、シェークスピアが世に知れるようになったのは死後半世紀経ってからで、そのため彼のことは何もわからずじまいになってしまった、とか。よく調べたものだ。 電車の中とか寝る前とか、ちょっとした時間に読むための本である。 (2017.8.9) |

---人生、成り行き〜談志一代記〜---by 立川談志 聞き手 吉川潮 |

演芸評論家の吉川潮が談志が亡くなる数年前に10回にわたってインタビューした記録である。 ここで談志は子供時代から現在までのことを語っている。よくこんな細かいことまで覚えているという程詳細にわたって述べている。内容は年代順であるがその中での会話はアドリブの連続といった感じで思いつくままにしゃべっている。状況は行きつけの飲み屋でお酒を飲みながらのようだ。 すべての話が興味深かったが、16才で小さんに弟子入りした時の話、真打昇進を志ん朝に抜かされた話、落語協会分裂の話、立川流立ち上げの話が面白かった。落語協会で起こったすべてのゴタゴタに当事者として立ち会っていたというのがいかにも談志らしい。 小さんとの交流が立川流立ち上げの後も続いていたというのも興味深かった。まるで落語に出てくる放蕩息子と親父の関係そのままなのだ。 昔談志の「芝浜」を聴いたことがある。場所は紀伊國屋ホール、時は談志34-35才のころであった。弟子たちに交じって小島三児や小沢昭一が応援に来ていた。

その後数多く「芝浜」を聴いたがあれほど涙が止まらなかったことはない。 最近テレビで談志の「芝浜」を聴いたが、「芝浜」の解説版といった感じで面白くなかった。落語の楽しみは物語にのめり込むことだと思う。のめり込もうとすると入口で押し返される感じだった。 立川流創設後の談志は「イリュージョン」と称して古典落語の枠組みを破壊しようとした。そのおかげで志の輔を筆頭に談春、志らく、談笑など立川流は盛んになった。他の流派の落語家たちも影響を受けて現代的な古典落語をめざして成功している。 現在落語ブームである。それを押し上げているのはかつて足手まといとされた二つ目たちである。玉川太福、神田松之丞という若いスターが出て、浪曲、講談という他の分野からもブームを押し上げている。 元をただせば火をつけたのは立川談志だろう。 紀伊国屋ホールでの談志は落語を語ることに命を懸けていた。立川流を立ち上げた後の談志は演者であることを捨て、アジテーターになろうとしていたのではないか。理由は一時間の人情噺を最後まで演じることができなくなった「体力の衰え」だろうと推測する。そこまで掘り下げた話を聞き手の立川流顧問吉川潮に期待するのは無理だろう。 (2017.8.1) |

---オデッサ・ファイル---by フレデリック・フォーサイス |

本書は40数年前に一度読んでいる。フレデリック・フォーサイスの第二作目だ。 当時のフォーサイスはポリティカル・フィクションの第一人者として飛ぶ鳥を落とすほどの存在だった。 今でもフォーサイスといえばその方面の一人者である。だが当時と比べて少しニュアンスが変わって来たように思う。以前よりエンタティンメント性を強く感じた。 本書も今読むと冒険活劇モノに政治色をブレンドした出来の良い読み物という評価になる。当時はもう少し政治の裏面をあばく的な要素が強かったようだ。 エンタティンメントの評価は時代と共に変化する。評価は変化してもこの作者のページをめくらせる力は健在である。今週は通勤電車が実に楽しかった。 (2017.7.21) |

---ラッセル幸福論---by バートランド・ラッセル |

バートランド・ラッセルは身近な例から幸福論を説いた。 ラッセルは不幸の原因から本書を書き始めた。「競争」「退屈と興奮」「疲れ」「ねたみ」「罪の意識」「被害妄想」「世評に対するおびえ」などがひとびとを不幸にする。そしてそれらから逃れるためにはそれらから遠ざかるのが良い、とラッセルは説く。 幸福をもたらすものはなにか。「熱意」「愛情」「家族」「仕事」「私心のない興味」「努力とあきらめ」がひとびとを幸福にする。それらに近づくことが幸福になる秘訣である、とラッセルは説く。 実現するための方策がアランの「幸福論」に比べて具体性に欠ける。ラッセルは貴族階級の出身である。幸福になるための材料は始めから持っていたに違いない。 ごくあたりまえのことだがラッセルが書いたことで説得力が増したことがある。 親に子供を尊敬する気持ちがあれば子供は反抗心を起こさない。 誰が書いても正しいことは正しいのだが説得力が違う。 また、単調な生活に耐える能力を幼年時代に根付かせる必要性を述べている。建設的な目標に向かって進むためには多量の退屈に耐える必要があるからである。 (2017.7.17) |

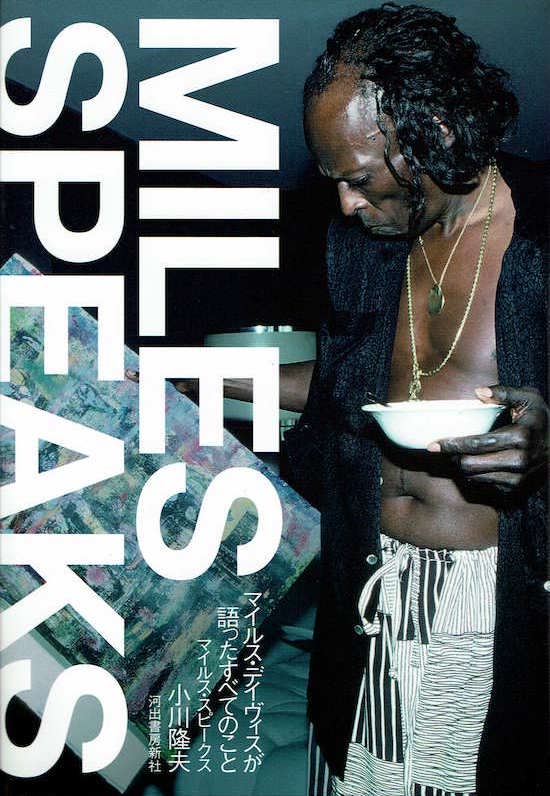

---マイルス・デイヴィスが語ったすべてのこと---by 小川隆夫 |

「マイルス・デイヴィスの真実」でインタビューとディスコグラフィーを組み合わせてマイルス・デイヴィスの足跡をたどった著者が20回に渡るインタビューのみを載せたのが本書である。 本書では著者とマイルスの関係やマイルスの人柄をさらによく知ることができる。あの気難しそうなマイルスがなぜ小川隆夫氏を近づけたのかはわからない。たぶん小川氏もわからないのだろう。マイルスは意外と日本びいきで着るものはすべて佐藤孝信氏デザインのものだったり、出入り自由だったカメラマンが内山繁氏だったりしている。繊細なマイルスには繊細な日本人が合っていたのだろうか。 小川氏のおかげでわれわれは誰も知らなかったマイルスの私生活を知ることができる。マイルス宅を訪ねたらたまたま息子のエリンがいて親父としてのマイルスを目にしたり、あの時は実はこうだったんだという話を直接本人から聞いたりしている。 本書は日本語で書かれているため、翻訳されない限り日本人にしか読むことができない。世界中のマイルスファンが翻訳を待ち望んでいる本ではないか。 (2017.7.15) |

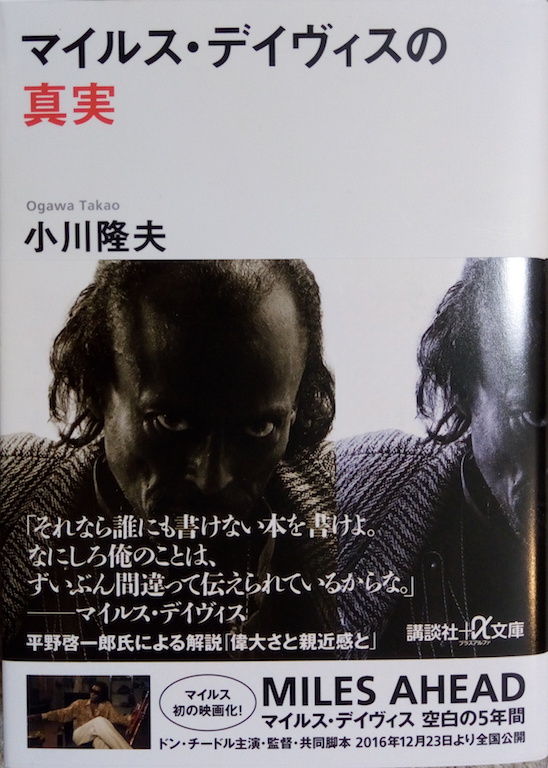

---マイルス・デイヴィスの真実---by 小川隆夫 |

チャーリー・パーカーのバンドに入ってジャズを演奏し始めた時から亡くなる直前までのマイルス・デイヴィスの足跡をインタビューとディスコグラフィーによってつなぎ合わせた本である。 スイングからビー・バップ、ハード・バップを経てモード。そして電気楽器からフュージョン、ロックへと進化するジャズの歴史はマイルスが作ったものだとわかる。 インタビューというより普通の対話に近いマイルスとのやり取りは興味深かった。著者がマイルスのためにサンドウィッチを買いに外に出たところ雨が降ってきた。雨宿りしていたらマイルスが傘を持って迎えに来た。というエピソードには驚いた。あのマイルスがそんなことをするのか。 ある時、マイルスが小川氏の前でこうつぶやいた。「オレだってモンスターじゃないんだから」(I am not a monster)。 (2017.7.6) |

---戦後日本のジャズ文化---by マイク・モラスキー |

マイク・モラスキーという怪しげな名前の人は日本人に違いないと思っていた。調べて見たら1956年セントルイス生まれのアメリカ人であった。 戦後ダンスホール時代の日本のジャズの状況、黒澤明の「酔いどれ天使」にみるジャズ、五木寛之や筒井康隆の小説にみるジャズ、ジャズ喫茶解剖学、若松孝二監督の映画から考察するジャズ、日本のフリージャズの状況、そして現在の日本のジャズの状況についてこんなに微に入り細に入り考察できる外国人っているのか。しかも本書は初めから日本語で書かれている。 五木寛之の「さらばモスクワ愚連隊」や「青年は荒野をめざす」をバイブルとし、山下洋輔を追いかけて市川のりぶるや新宿のPit Inや吉祥寺の次郎吉に出没していた若い頃の自分を思い出すとともにこんなに深いところまで考えている人がいるということに感動した。

さらにこの作家は「日本の居酒屋文化」や「ジャズ喫茶論」を出版し、ジャズクラブでピアノを演奏するジャズピアニストでもある。 すごい人がいるものだ。 (2017.6.29) |

---おかしな男 渥美清---by 小林信彦 |

「男はつらいよ」以前の渥美清を知っている。子供の時テレビで見ただけだから詳しく分析したわけではない。裏がありそうで嫌な役者だった。善人の役をやっていてもいつか裏切られるんじゃないかという感じがした。 小林信彦は初期のころからの渥美清の友人である。芸名の渥美清ではなく本名の田所康雄とつきあっている。小林から見た田所は気難しく徹底した個人主義者であった。 渥美清は若いころ結核で肺を半分切除していた。すぐ息が切れてしまう無理のきかない体だ。それでも丈夫で長持ちのイメージで出ていた。そういう役が多かったように記憶している。 複雑な人間である彼がどのようにして芸能界を生きのびたか、当たり役の寅さんにどのようにして出会ったか、どのように死んでいったか。渥美清が気を許した数少ない人間のひとり小林信彦がその軌跡をたどり分析する。 地下の渥美清がこの本を読んだら苦笑いをするであろうか、それとも感心するであろうか。 (2017.6.25) |

---海流のなかの島々---by アーネスト・ヘミングウェイ |

本書は息子たちとの交歓を描いた第一部「ビミニ」、酒場での会話を描いた第二部「キューバ」、そして海洋での追跡を描いた第三部「洋上」からなっている。 主人公のトム・ハドソンがいなければそれぞれが単独の物語といってもいい。 ただ画家のトム・ハドソンは作家とすればそのままヘミングウェイである。「ビミニ」での息子たちとの会話はそのままヘミングウェイと彼の息子たちとの会話であったろう。長男のトムとパリでの生活を語り合うハドソンはヘミングウェイに他ならない。次男三男と語ることはキー・ウエスト時代の思い出である。 「キューバ」の章では2人の息子を亡くしたハドソンが酒場で呑んだくれる。これもそっくりキューバ時代のヘミングウェイそのものであろう。 「洋上」ではハドソンは7、8人の部下を連れてドイツ兵を追跡する。島から島へしらみつぶしにドイツ兵を追う。第二次大戦中軍務についたことがあったのだろうか。延々と迫真の描写が続く。この章はアリステア・マクリーンかジャック・ヒギンズが書いたようだ。実際は反対でのちの冒険小説家がヘミングウェイを参考にしたんだろう。 ノーベル文学賞をもらったから純文学の作家のように思われるがちだが、ヘミングウェイは純文学とかエンタティンメントとかいうジャンルではくくれない作家だった。 (2017.6.23) |

---「自分」の壁---by 養老孟司 |

書店で養老孟司の新刊を立ち読みするとついそれを買ってしまう。気になることが書いてあるのだ。 本書ではまず帯に「"自分探し"なんてやめなさい」と書いてある。目次を見ると「自分は矢印に過ぎない」とか「私の体は私だけのものではない」なんて書いてある。最後には「自信は自分で育てるもの」と書いてある。 立ち読みで全部を読むのは到底無理と思い、買ってしまう。買ってしまってからゆっくり全部読んで見るとたいしたことは言っていない。本人もたいしたことは言っていない、と言っているのだから間違いない。 「バカの壁」から始まって養老先生の本を随分買ってしまったが。読後感は全て同じ。たいしたことは言っていない、なのだ。 それでも養老先生の本は何十万部、何百万部と売れている。なんでだろう。 養老先生は本書でこう述べている。科学の世界では個性を発揮しなさい。オリジナルな仕事をしなさい。といわれる。でも本当にその人にしかわからないことをやったら病院に入らなければならなくなる。日本の伝統芸能の世界では、師匠の真似をしなさい。と言われる。10年、20年と師匠の真似をしたつもりでも師匠とそっくりにはならない。どこかが違ってくる。それが弟子の個性だという。 なるほどその通りだ。小三治は子さんと同じではない。三三は似ていても小三治とは違う。どんなにまねをしてもその人の個性は出てしまう。 聞いて見ればなるほどその通りだ。だが自分では思いつかない。養老先生の本はそういうことに満ちている。それは先生がいつも自分の頭で物事を考えようとしているからだ。世間で言われていることを真に受けない。一旦自分の中で咀嚼して結論を出す。今はこれが流行っているからこれをやりなさい。次はこれが流行るからいち早くやりなさい。そういう意見には見向きもしないのが養老先生の思考方法である。 (2017.5.30) |

---ヘミングウェイ全短編3---by アーネスト・ヘミングウェイ |

この短編集には主にスペイン戦争時代のことが書かれている。 「密告」「蝶々と戦車」「戦いの前夜」はいずれもマドリードの「チコーテ」という酒場が舞台になっている。上質なハードボイルドものを読むような味わいがある。 「ある渡航」「密輸業者の帰還」はキューバ時代のものか。アリステア・マクリーンかジャック・ヒギンズが書いたような海洋冒険小説になっている。「汽車の旅」はダシェル・ハメットの短編小説のような乾いたハードボイルドである。 ヘミングウェイは自分が体験したことを簡潔で適確に文章で表現することができる。彼が二つの世界大戦をまたがって生きたことは我々読者に大きな贈り物を与えてくれた。 (2017.5.25) |

---ヘミングウェイ全短編2---by アーネスト・ヘミングウェイ |

ヘミングウェイの中期の作品集「勝者に報酬はない」と中編「フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯」「キリマンジャロの雪」が収められた短編集である。 「フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯」はサファリの話である。ヘミングウェイは現代の遊び人の元祖である。その興味は酒、タバコ、釣り、クルマ、射撃、ヨット、そして闘牛見物と多岐に渡る。この中でも海釣りと射撃は特に金がかかる趣味である。 パリで過ごした若い頃の貧乏時代、キーウエストで暮らした優雅な金持ちの生活。ヘミングウェイの作品はそのどちらかが現れている。 「キリマンジャロの雪」では両方が書かれている。サファリの途中悪質な細菌に侵された主人公が混濁する頭の中でパリ時代のことを回想する。主人公が死んだことを暗示して物語は終わる。 ヘミングウェイは最初の長編「日はまた昇る」で自らの貧乏時代を書き、ガートルード・スタインに「ロスト・ジェネレーション」という名コピーをつけられ、時代の寵児になった。遺作「移動祝祭日」で同時期のことをエッセイとして書いた。 1961年3月、別れた妻ハドリーのもとにヘミングウェイから電話がかかってきた。「パリ時代のあの男女はなんという名前だったかな?」 (2017.5.13) |

---ヘミングウェイ全短編1---by アーネスト・ヘミングウェイ |

ヘミングウェイの初期の作品集「われらの時代」と「男だけの世界」が収められた短編集である。 「われらの時代」の短編の多くの作品でニック・アダムスという若者が主人公になっている。ニック・アダムスは作者自身のことだろう。 印象的なのは「二つの心臓の大きな川」という作品で、ニックが大きな森に入っていく。そこでテントを張り、一泊し、魚を釣る。主人公をニックにしたおかげでこの作品は日記にはなっていない。感情を抑え、事実のみを短い文章でつなげていくという手法はハードボイルドの手法である。 ハメットやヘミングウェイに影響を受けた日本の作家は数多くいるだろうが、「二つの心臓の大きな川」は大藪春彦が書いたといわれても信用してしまうくらい文体が似ている。 行動する作家ヘミングウェイは初期の作品から自分が行動したことを書いたひとであった。 (2017.5.12) |

---危険な夏---by アーネスト・ヘミングウェイ |

ヘミングウェイのスペインもの4編が収まった短編集である。表題作「危険な夏」は中編といっても良い長さのドキュメントである。 ヘミングウェイの興味は酒、タバコ、釣り、クルマ、射撃、ヨット、そして闘牛見物ということになる。後に続く文化人たちがいかに彼の影響を受けたかがわかる。 闘牛見物は「移動祝祭日」でも触れている。「日はまた昇る」の後半は「危険な夏」を小説化したものといってもいい。「日はまた昇る」は27才、「危険な夏」は60才の時に書いたものなので話は前後するのだが。生涯にわたって闘牛に関わってきたといってもいい。そして最後は闘牛士のように死んでいく。 「危険な夏」は単なるルポルタージュではない。ヘミングウェイは闘牛士と一緒に生活しながら闘牛を見物する。闘牛士を内面と外面から描写する。行動する作家の元祖である。 他の4編「密告」「蝶々と戦車」「戦いの前夜」「尾根の下で」はいずれもヘミングウェイがスペイン戦争に従軍した時の体験がもとになっている。いずれも簡潔な文章で的確に状況を描写している。ルポルタージュの手法で書いた小説である (2017.5.4) |

---日はまた昇る---by アーネスト・ヘミングウェイ |

ヘミングウェイの初めての長編小説である。彼は27才でこれを書いた。 ヘミングウェイは22才の時、8才年上の妻ハドリーとともにパリに来た。食うや食わずの生活をしながらその頃パリにいた文化人たちと交流し、お気に入りのカフェで原稿を書く。その中の一冊が本書「日はまた昇る」である。 彼の人生のフィエスタ(祝祭日)の時、その頃付き合っていた友人たちとの関係を小説にした。ほとんどの登場人物はその頃付き合っていた友人たちをモデルにしている。 ヘミングウェイはパリの生活、スペインでの釣り三昧のバカンス、スペインでの闘牛見物、そこで会った人々のことを書いた。登場人物は1920年代に生きていたひとびとであるにもかかわらず我々の身近にいる誰彼のように思える。この小説が普遍的な価値を持つ所以である。 この小説は誰にもフィエスタの時期があったということを思い出させてくれる。 ヘミングウェイは人生の最期の時に再びエッセイという形でこの頃のことを書いている。彼の61年の生涯で一番輝いていた時期だったのだろう。 (2017.4.26) |

---移動祝祭日---by アーネスト・ヘミングウェイ |

ヘミングウェイが22才の頃、8才年上のハドリー・リチャードスンと結婚し、パリに移り住む。食うや食わずの生活をしながらその頃パリにいた文化人たちと交流し、お気に入りのカフェで原稿を書く。時にはその原稿が売れることもあった。 この本はパリで過ごした6年間のことを61才のヘミングウェイが書いたものである。 この本を読むとまるで今そこに生活しているかのように1920年代のパリの街を想像することができる。 ヘミングウェイは死ぬ前の残された時間に走馬灯のように若く自由だったパリでの生活を思い出していたのだろう。彼はこの本を書き終えた3ヶ月後に猟銃で自殺する。 (2017.4.21) |

---殺し屋---by ローレンス・ブロック |

ローレンス・ブロックの「殺し屋シリーズ」の第1作目である。原題は「HIT MAN」。このあと「HIT LIST」「HIT PARADE」「HIT and RUN」「HIT ME」と続いていく。 ブロックが創造した「殺し屋」ケラーの性格設定が面白い。最後まで読みきった上で行動する。失敗はしても後悔しない。ニューヨークのような都会で生活するのが好き。好きなレストラン、好きな酒場、趣味を持っている。彼は殺し屋でなければ都会に住む有能な技術者のようである。 10の短編が入っている本書は最良の「通勤の友」であった。 ローレンス・ブロックは全部で5冊の「殺し屋シリーズ」を書いてくれた。 まだまだお楽しみはこれからだ。 (2017.4.12)

ということで「殺し屋シリーズ」の第2作目から第5作目までをネットで購入して読み始めた。 あれ、おかしい。こんなはずでは。 「殺しのリスト」から読み始め、「殺しのパレード」「殺し屋最後の仕事」「殺し屋ケラーの帰郷」まで読み進めても優雅で飄然としていて皮肉屋な殺し屋ケラーがいない。余分な心理描写を排し、行動だけを簡潔に記述した「殺し屋」はどこへ行ったのか。これでは平凡で退屈な普通のミステリーではないか。 あの緊迫感を何冊も書くのはローレンス・ブロックにしても無理だったということか。 (2017.4.18) |

---ヘンリー・ジェイムズ短篇集---by ヘンリー・ジェイムズ |

ヘンリー・ジェイムズの4編が収められている。「私的生活」。3人の男女の会話から成り立っている。 この会話から3人の関係を読み解けとでもいうのだろうか。ごく普通の社交的な会話でこれからなにかを察するのは不可能である。英語圏の人間ならわかるのだろうか。 「もうひとり」。やはり3人の関係を読み解く話。オールドミス二人とひとりの男性の幽霊の関係である。かなり想像力を働かせないとオールドミスたちの気持ちを察することはできない。 「にぎやかな街角」。金持ちの主人公が子供の頃住んでいたけれども今は空き家になっている家に通う話。主人公の中年の男性が感じていることを追体験できない。彼の内面の描写があまりにも微妙だからだ。はっきりこうと思っているのではなく、なんとなく感じているだけだからだ。 最後は「荒涼のベンチ」。昔訳ありだった男女が老年になって再会する。あんなに傲慢で冷たかった女が彼に正反対のことを告白する。彼には妻子がいたが貧しさのため亡くしている。昔の女は彼に大金を渡す。それは昔彼が彼女に渡したものでそれがあれば妻子は死なずに済んだかもしれない。他の3編に比べてメロドラマ的でわかりやすかったが、昔の女の態度があまりにも違いすぎて納得できない。真実味が感じられない。 ヘンリー・ジェイムズは英米文学の古典ということになっているが「ねじの回転」と本短篇集を読んだ限りではテーマがはっきりせず、単純なことをわかりにくく書く作家としか評価できない。 (2017.4.12) |

---ねじの回転---by ヘンリー・ジェイムズ |

漱石が言った。「ヘンリーは哲学のような小説を書き、ウィリアムは小説的のような哲学を書いた」そのヘンリー・ジェイムズである。 「ねじの回転」は哲学のようなというよりもスティーブン・キングやH.P.ラヴクラフトのような、という方が合っている。これならキングやラヴクラフトの方がうまいのではないだろうか。 キングは結末まで書いてくれるがヘンリーは雰囲気だけで終わってしまっている。本書に納められた他の4編も同様である。 もっともヘンリーの時代にはキングやラヴクラフトはいなかった。ヘンリーが先鞭をつけた。だからキングやラヴクラフトたちが出てこられた、という方が正解なんだろう。 「ねじの回転」は古典ではあるが将来まで生きながらえる作品となるのであろうか? (2017.4.1) |

---鉄人ルー・テーズ自伝---by ルー・テーズ |

金曜日の夜8時、日本テレビ。物心つく頃から見ていた。祖父の手につかまって行く先は近所のテレビのある家。そこにはすでに10数人の人が集まっていた。夏はカルピス、冬はお茶がふるまわれた。お茶菓子も出た。テレビはブラウン管の白黒だった。 8時になると始まるのはプロレス中継だ。力道山がスターだった。ルー・テーズが出た。力道山を担ぎ上げるとくるくる回転してからマットに落とした。落とされた力道山は起き上がるやいなやルー・テーズを担ぎ上げて回転してからマットに落とした。そのシーンだけ現在でもはっきり覚えている。肩に担いでくるくる回転する技が「エアプレンスピン」という名前の技だと知ったのはそれから10数年後だった。 力道山がやくざに刺されて死に、その後をジャイアント馬場がアントニオ猪木が継いでプロレスはますます盛んになった。NETテレビで海外のプロレス番組が始まった。プロレス雑誌でしか見ることのできない大物が毎週対戦していた。ルー・テーズを筆頭にゴリラ・モンスーン、ジン・キニスキー、アントニオ・ロッカ、パット・パターソン、ザ・デストロイヤーになる前のディック・ベイヤー、バーン・ガニア、フリッツ・フォン・エリック、ブルーノ・サンマルチノ。名前をあげるだけでワクワクしてくる。 これはルー・テーズが16才から74才までの58年間の現役時代のことを書いた本である。興味深いことがたくさん出てくる。 ルー・テーズがこんなに長く現役を続けられたのは何故か。 師匠に恵まれたことと向上心、研究心を捨てなかったことだと思った。強い者を見ると挑戦せざるを得ない。コーチを頼まれることもあるが本当にやりたいことはいつでも現役のレスラーだ。それが74才まで現役だった原動力だと思った。 様々なレスラーとの試合や交流を描いているが、書いていないことがある。 それはテーズが引退後もまだ現役に復帰する意思を持っていたからではないだろうか。 (2017.3.31) |

---オカルト趣味の娼婦---by J・ヴァン・デ・ウェテリンク |

オランダの元警察官ウェテリンクが書いたミステリーである。原題は「タンブルウィード」。西部劇でおなじみの風に吹かれて砂漠を転げまわる枯れ枝である。ミステリーの題名としては「タンブルウィード」よりも「オカルト趣味の娼婦」の方が良い。 40才後半と思われるフライプストラと30才台と思われるデ・ヒールの警官が主人公のシリーズである。この二人が事件とは全然関係ない会話を交わしながら捜査に当たる。犯人は見つかるが彼らが解決するわけではない。彼らの上司の警視が被害者の故郷キュラソーまで出向いてつきとめるのだ。 キュラソーというのはオランダの反対側南米はコロンビアの近くである。こんな場所が元オランダ領なのだ。南米は元スペイン領や元ポルトガル領が多い。大航海時代に荒らしまくったなごりである。 定年間際のリューマチに苦しんでいる警視のシーンがなかったらこの小説は二人の警官の哲学的なぼやきに終始してしまう。それはそれでいいのだが。

警視が元自国領のキュラソーを訪れる。飛行機から降りるや否や長年苦しんでいたリューマチの痛みが消えてしまう。ホテルのベッドに入るや否や何年かぶりで8時間も熟睡してしまう。妻を説得して定年後はここに住もうとさえ思う。 部下同様あまりやる気があるとは思えない警視が実は鋭い人間であることが徐々にわかってくる。 このシリーズで警視が活躍するのはこの巻だけなのは残念である。 (2017.3.20) |

---ロセアンナ---by マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー |

2014年版新訳の「ロセアンナ」である。1975年版よりくっきりしている。何がくっきりしているかというとおびただしい運河の名称、おびただしい通りの名称が省略されることなくスウェーデン語の発音のまま出てくる。ロセアンナが発見された場所がモーターラのユータ運河という場所であることを初めて知った。1975年版ではただ運河としか書かれていなかった。 今回の翻訳者は全てを明確に記述することに力を尽くした。代わりに小説全体に漂うなんとも言えない憂鬱感に満ちた雰囲気がなくなっている。 ベックが一人でモーターラに行く時、しばし家から離れられる期待感を1975年版では意識して書いている。タバコを吸う時の胸の奥にこびりつくような嫌な感じを、犯人を捕まえても憂鬱感は増すばかりという閉塞感を旧版では感じとれた。

昔マルティン・ベックシリーズを全巻読んでみようという気になったのはベックの個人的な事情に親近感を覚えたからだった。 刑事でありながら犯人を捕まえても爽快感を感じない。犯人たちの事情に考え込まずにいられないベックにサラリーマンになりたての自分を重ね合わせていたのかもしれない。 新版は残り旧版は消えて行くだろう。惜しい気がする。 (2017.3.9) |

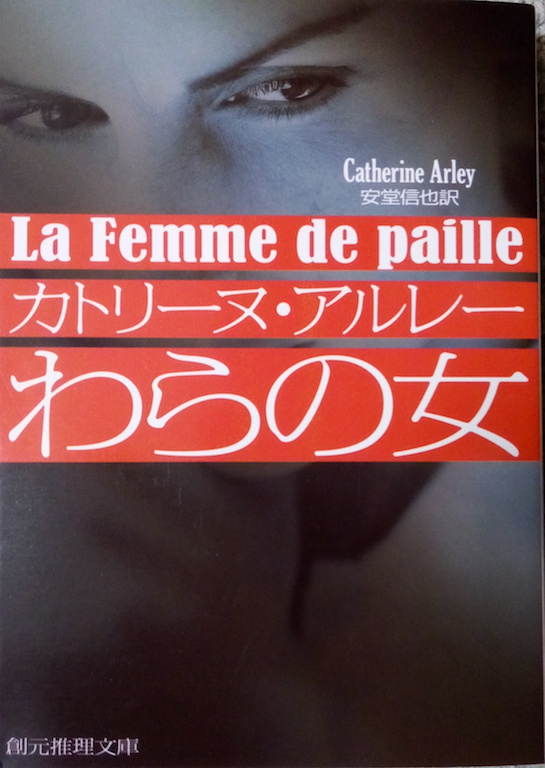

---わらの女---by カトリーヌ・アルレー |

今読んで正解だった。海外ミステリーを盛んに読んでいた頃これを読んだらげんなりしたかもしれない。 以前はキレのいいミステリーが好きだった。コナン・ドイルとかアガサ・クリスティーとかフォーサイスとか…。 最近はキレのいいものは怪しいと考えるようになった。世の中でキレが良く片付くものなどはない。だいたいがグズグズでなし崩しで行き当たりばったりなものだ。キレを出すためには何かを省略したり話を作ったりしている。そう考えるようになった。 パトリシア・ハイスミスのリプリーものとか本書などは今読むのが旬である。 (2017.3.5) |

---辻原登の「カラマーゾフ」新論---by 辻原登 |

副題「ドストエフスキー連続講義」とうたわれた通り朝日カルチャーセンターで講義したものを整理して本にしたものである。それだけでは足りなかったらしい。翻訳家の亀山郁夫との対談と著者の好きな作家の小説の抜き書きを載せてある。 メインはカルチャーセンターでの講義録である。「カラマーゾフの兄弟」のあらすじを書いてあるだけなのに「カラマーゾフ」の構造がよくわかる。著者はこのやり方を小林秀雄から習った。小林秀雄が「ドストエフスキーの生活」でこのやり方を用いて成功しているのを発見した著者が真似したと言う方が正しい。 アリョーシャも父親殺しの共犯者であるとかイワンがカテリーナに会った途端一目惚れしたとかスメルジャコフは死にたいから人を殺すという現代の不気味な殺人者たちの祖先である、という指摘は説得力がある。 何回も読んだ「カラマーゾフ」の新しい面を見せられて興奮した。ドストエフスキーと漱石はいつも新しい面を見せてくれる。 (2017.2.28) |

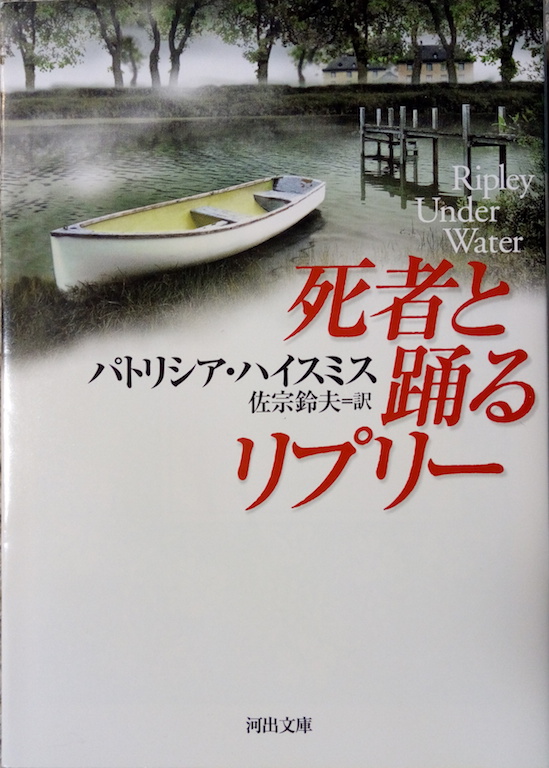

---死者と踊るリプリー---by パトリシア・ハイスミス |

最後のリプリーものとなる。もう読めないとなると残念である。 トム・リプリーはフランス人の妻とフランスの片田舎の村で贅沢な暮らしをしている。贅沢な食事、贅沢な車、贅沢な服…。 そこへ変なアメリカ人の夫婦が引っ越してくる。トムについて色々なことを知っている。特にトムが犯した犯罪について。それを事あるごとにほのめかしてくる。実に嫌な夫婦だ。トムの贅沢で平和な生活が脅かされる。 ハイスミスはトムの生活と意見を微に入り細に入り描写する。オスカー・ワイルドの伝記を読んでオスカー・ワイルドとキリストの共通点について考える。メイドがロブスターをゆでるとき、ロブスターが苦しがって鍋をカリカリ引っ掻く音が気になっていたたまれなくなる。来客があるときの朝は早起きして付近を散歩する。作者はトムの意識に入り込んで克明に観察しているようだ。 読者はトムの意識に慣らされているからその平和な生活を乱すものに苛立つ。アメリカ人の夫婦に、警察官に。まるで読者が過去に罪を犯してそれから逃げようとしているように。 現代人の不安を代表するようなトム・リプリーの物語はこの5冊で打ち止めである。あとは繰り返し読み返すしかない。 (2017.2.19) |

---まくら、もひとつまくら---by 柳家小三治 |

まくらが長いので有名な小三治のまくらだけを集めた本である。 中にはまくらだけで30分から40分くらいかかったのでは、と思う話もあって小三治のまくらの世界を楽しめる。 初めて小三治の高座を聴いたのは筆者が18才、小三治が真打になったばかりの31才だった。八幡神社の境内にあった市川市民会館の中の会議室だった。高座は長机を並べた上にセットし、観客席はパイプ椅子だった。いっぱいに入れても30人くらいの大きさだった。初めの噺は覚えていない。トリでやった「船徳」はよく覚えている。観客の全員が体を二つに折って笑った。もちろん自分も。 その時、そして味をしめて時々行った小三治の高座ではまくらはほとんどやらなかった。時候のあいさつ程度ですぐ本題に入っていた。 何年も何十年も落語は小三治しか聴かなかった。ある時からまくらが長くなったのに気づいた。塩に凝っていたあたりだった。その頃出張が多かった。中国へ行ったりマレーシアへ行ったりベトナムへ行ったりした。その都度土地のスーパーで塩を土産に買ってきた。実際に美味かったかどうかは覚えていない。当時の我が家で使っていた塩はほとんど海外のものであった。 その頃の小三治はいろいろなものに凝っていた。バイク、CD、声楽、etc。 全て高座で聴いたわけではない。CDの背中に傷をつけて音の変化を聴き比べてみる、なんていう高座には遭遇しなかった。 この本はそうした高座を聴き逃したものにはもってこいだ。小三治のあの口調を思い出しながら読めば何度でも楽しめる。 2013年の習志野文化ホールでの高座以来小三治を生で聴かなくなってしまった。その数年前から高座の後何か物足らなさを感じるようになっていた。落語は二の次とばかりベトナムの塩について語っていたあの小三治がいなくなったせいかもしれない。 (2017.2.16) |

---リプリーをまねた少年---by パトリシア・ハイスミス |

パトリシア・ハイスミスのトム・リプリーものの4作目である。残りはあと一冊となった。 1作目では小悪党に見えたトム・リプリーは本作では複雑に成長している。単純な悪党ではない。簡単に人を殺して良心の呵責を感じないところは若い頃と変わらないが。 フランス人の妻と平穏に暮らしているトムのところにアメリカから16歳の少年が飛び込んでくる。父親を殺してしまった少年が人殺しの先輩としてのトムに庇護を求めてきたのだ。トムはしばらく少年を預かった後でアメリカの自宅へ帰そうとする。そのうちに少年が誘拐され、トムは…。 本作でのトムはハードボイルド小説の主人公のようだ。まとい付くあらゆる障害から少年を守ろうとする。そして…。 フランスからドイツへそしてアメリカへと舞台は変化する。トム・リプリーものの中で一番派手な展開である。 トム・リプリーは計画を立てない。いつも行き当たりばったりだ。状況にとっさに反応して時には力技で不利な状況を切り抜ける。身代金を持っているにもかかわらず誘拐犯に殴りかかっていく。むちゃくちゃだ。結局少年も金も取り返してしまう。無計画もいいところだ。

4作を通じてトムの殺人は全て無計画、毎回偶然に助けられて成功してしまう。手順を間違えれば、または運が悪ければ身の破滅に繋がる。成功すれば儲けもの、失敗したら懲役も仕方がないと思いながら行動する。 読者はすっかり感情移入しているからハラハラドキドキしながらトムに付いて行くしかない。今回もそうなってしまった。 トム・リプリーものでないハイスミスの作品を読んでみた。2冊とも途中下車してしまった。主人公たちに感情移入できないのだ。 (2017.2.9) |

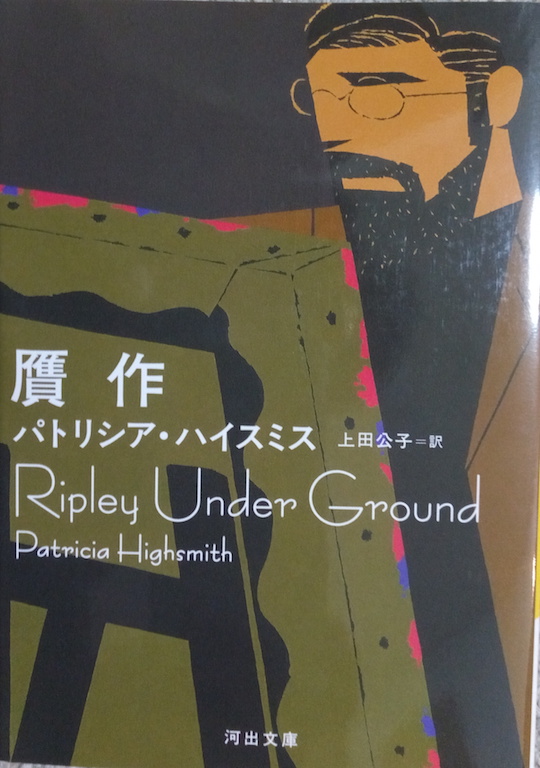

---贋作---by パトリシア・ハイスミス |

パトリシア・ハイスミスのトム・リプリーものの2作目である。 このシリーズでは作者はひたすらトム・リプリーの心の状態を描写する。その時トムはどう思ったか。どういうことを意図してこういうことをやったのか。 その一つ一つが読者を裏切る。こちらの思うようにトムは動いてくれない。その時トムの考えていることは読者が想像するのと違う。 身から出た錆とはいえトムの周辺にいろいろなことが起こる。対策を間違えれば、または運が悪ければ身の破滅に繋がる。ギリギリのところでトムはすり抜けていく。 身の破滅には至らないとしても大なり小なり我々の人生もこうなんだろう、と思わせる。物語が始まるやいなや悪人トムに感情移入してハラハラしながら災難を切り抜けていく。到底自分ができないような冒険的な人生をトムが代わりに引き受けてくれるようである。 (2017.1.25) |

---もっとも美しい数学 ゲーム理論---by トム・ジーグフリード |

著者はアイザック・アシモフの代表作「ファウンデーション」の中で示唆された「心理歴史学」という言葉に反応する。 そして物理学と経済学が「ゲーム理論」を介して同じ原理で説明できることを解明する。分子の一つ一つの運動はバラバラだが全体としては一定の方向へ向かう。一人一人の人間の考えはそれぞれだが社会全体としてはある方向へ向かう。 分子の動きは量子力学によって解明された。社会の動きは「ゲーム理論」によって解明することができる。 著者はゲーム理論は生命や暮らしと物理学とを統合する科学、真の「万物の理論」をひもとくための鍵である、と結論づけている。 ゲームは社会の縮図であり、物理学と経済学は同質である。という考え方は新鮮であった。言われてみれば薄々気づいていた、と思わせるところに著者の魔術がある。 (2017.1.17) |

---女のいない男たち---by 村上春樹 |

村上春樹の小説の登場人物たちは優雅に浮いているように見えるが水中では足でいそがしく水を掻いている水鳥のようだ。それぞれの持ち場で何かにじっと耐えながら生きている。 「ドライブ・マイ・カー」では主人公が無口な運転手に自分と亡くなった妻の愛人がどのようにして友人になったかを話す。 「イエスタデイ」では僕と友人の木樽と彼の女友達との変わった関係を描く。 「シエラザード」では地下生活者と彼の介助者との変な生活について語る。 「木野」では作者を思わせる主人公木野が経営するジャズバーでの生活と突然襲った災難による逃亡生活について描く。 それぞれ一生懸命に生きながら自分ではどうにもならない原因から生活を変えざるを得なくなる。安定しているように見えるがわれわれ自身の生活もちょっとしたことで突然奪われてしまうかもしれない、例えば阪神大震災とか東日本大震災とかで、…。この短編集から連想したことは不可抗力とか無力とかいう言葉だ。 (2017.1.6) |

Copyright(C) 2012 Umayakaji.com ALL rights reserved.