2015年

2015年

| 現在落語論 / オコナー短編集 / 死の家の記録 / ニューヨーク・スケッチブック / 陰の季節、動機 / 夜の蟻 / 秘密組織 / 最後の飛行 / 斜陽 / ハメット傑作集2 / ハメット傑作集1 / 優雅な死に場所 / 用心棒日月抄 / 彫師伊之助捕物覚え(2)(3) / 消えた女 / 鬼平犯科帳 全24巻 / 風に吹かれて / 移動祝祭日 / サリンジャーと過ごした日々 / JAMJAM日記 / 女ひと / レイモンド・カーヴァー全集 / ぼくが電話をかけている場所 / リトル・シスター / カラマーゾフの兄弟(4) / カラマーゾフの兄弟(3) / カラマーゾフの兄弟(2) / カラマーゾフの兄弟(1) / 娘と私 / サヴァイヴ / 草枕 / 吾輩は猫である / 漱石先生大いに悩む |

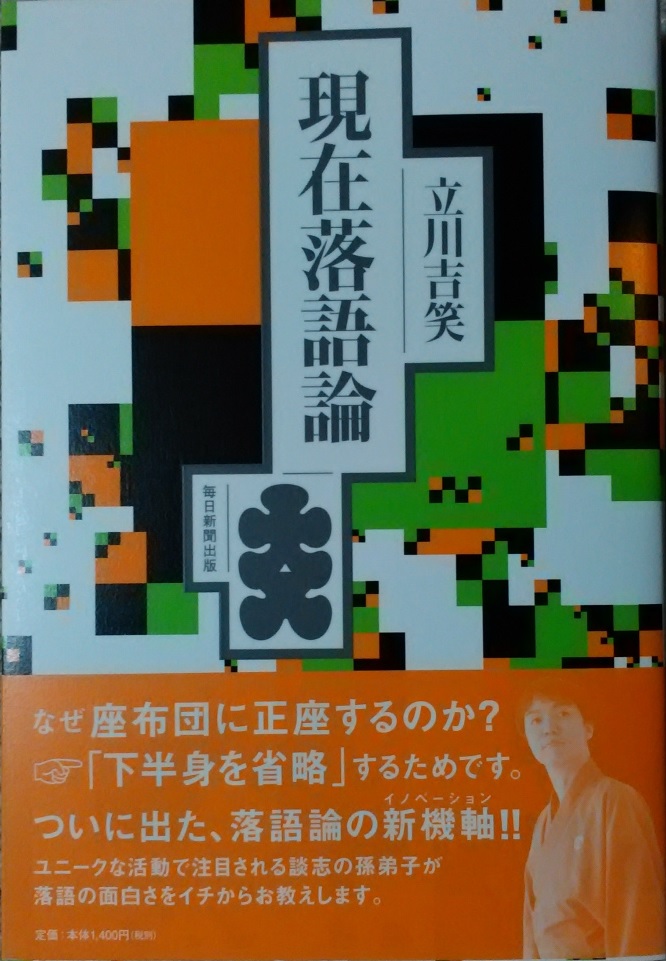

---現在落語論---by 立川吉笑 |

現在二つ目の立川吉笑が談志の名著「現代落語論」を向こうにまわして書いた本である。 談志が打ち立てた現代に生きる古典落語のあり方をさらに細分化して述べた本である。 ここで吉笑は「フェイントまくら」や「幻想まくら」を考案し古典落語を現代的に組み立てなおす方法や古典芸能の部分と娯楽性の部分の割合をどのようにするかを考察している。 1984年生まれの31才、談笑に弟子入りしたのが26才の時だから落語歴4、5年で本書を書いたことになる。二つ目になったのも入門して1年半というから何事にも早い。談志以来の逸材かもしれない。一度高座を聴いてみたいのだがあまりやっていない。今一番聴いてみたい落語家だ。 (2015.12.31) |

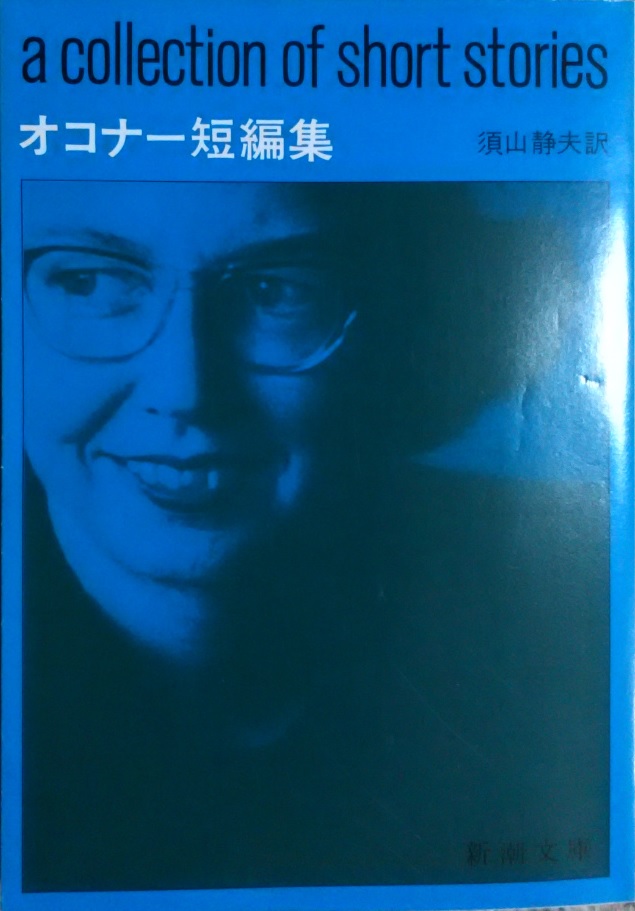

---オコナー短編集---by フラナリ―・オコナ― |

こんな現代的な作家が1950年代のアメリカにいたんだ。'50年代といえばヘミングウェイであり、フォークナーであり、フィッツジェラルドであり…、と思っていた。 今フラナリー・オコナ―を読んであまりにも現代的な負の感情を表現しているのを感じて、この作家は今から後の時代にもっと理解されるのではないかと思った。 サカキバラ事件以降起こっている様々な猟奇的な事件、理解できない感情のもとで行われたさまざまな事件。その根源的な感情の動きを彼女はこの小説で描いている。 例えば「川」で5才の男の子がどうして川の中に入って行ってしまうのか。「火のなかの輪」で少年たちはどうして近隣の女性に付きまとうのか。「啓示」で女子大生はどうして表面上は愛想のいい中年の婦人に危害を加えたのか。作者は説明しない。起こるべくして起こったように書いている。そしてこの先どうなってしまうのか。それも書いていない。 最後まで書けば猟奇的な事件にまで発展したのではないかと想像させるが、作者はその先は書かない。 今の日本で起こっている様々な事件もなぜそれが起こったのかわからないことが多い。もっとも現代的な作家フラナリ―・オコナ―はこれから見直されていくに違いない。 (2015.12.23) |

---死の家の記録---by フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキー |

これはドストエフスキーの著作の中で一番現代的な内容を扱った本ではないか。 ドストエフスキーは若いころ革命家の仲間に入り反逆罪の罪でシベリアの監獄に4年間いれられた。これはその時に出会った人々や体験したことなどをランダムに書き綴った本である。後に大作家になる人の観察力は強力で監獄の所長や看守、罪人たちの言動がまるで文学作品を読んでいるように興味深く描かれている。犯罪者たちの考えることや行動がまるで今身の回りにいる人のように書かれている。見栄っ張りな者、ずるい者、いつも損をしている者、残酷なことを平気でする者。 技術は進歩するが人間の考えることはいつの時代でも同じである。千年前に書かれた源氏物語の男女関係がまるで現代のそれと同じであるように。 主人公は貴族であるという理由から最後まで犯罪者たちの仲間に入ることはできない。おそらくドストエフスキーも知識人ということで泥棒や人殺し達からは違う目で見られていただろう。4年間の生活は精神的にもかなりきついものだったに違いない。この体験が後の「罪と罰」や「悪霊」や「カラマーゾフの兄弟」の登場人物たちに反映されていることを考えると「人間万事塞翁が馬」ということを思わざるを得ない。 (2015.12.15) |

---ニューヨーク・スケッチブック---by ピート・ハミル |

それぞれ7,8ページの短編が34編、それと「黄色いハンカチ」合計35編が収まった短編集である。ニューヨークに生きる人々のある時の姿を描いている。 悲劇あり、喜劇あり、ほろ苦い人生あり、幸福に酔いしれる人生あり、それぞれが都会に生活する人々である。各所で同時に起こっているともいえるし、いろいろな季節に起こったことかもしれない。 レストランで老女優が昔関係のあった老監督から「きれいだね、相変わらず」と言われるところで終わる最後の一編はこの短編集を締めくくるにふさわしく、ほろ苦くも温かい気持ちにしてくれる。 最後の「黄色いハンカチ」は映画「幸福の黄色いハンカチ」の原作である。この6ページの短い話からよくあれだけの映画を作ったものだ。だがこの6ページに2時間余の映画のすべてが入っているともいえる。 (2015.11.11) |

---陰の季節、動機---by 横山秀夫 |

横山秀夫の初期の警察ものである。後に「クライマーズ・ハイ」や「出口のない海」で他の題材のものも書いているが、横山秀夫は警察ものが断然良い。特に短編に緊迫感がある。 本書は警察ものもそうでないものも入っているがいずれも独特の緊迫感があり、読み始めたら止まらなくなる。 「陰の季節」では一貫して人事担当の警務課の係長が中心になって話が進む。したがって事件を捜査して解決するというよりも警察内部のいざこざが話の中心になる。横山の新鮮なところは警察機構の矛盾や軋轢のなかで押しつぶされそうになりながらも事件を解決するという、二重構造の警察小説を構想したところにある。

「動機」には警察ものだけでなく倒叙もの、法廷ものが入っていてバラエティに富んでいるがどの話も緊迫感があり、思わずのめりこんでしまう。 特に表題になった「動機」は優れている。ある県警で警察手帳が30冊紛失する。犯人は内部の者(=警察官だが)、としか考えられない。そして怪しい者が出てきたがなぜ彼が手帳を隠さなければならなかったのか、その動機がさっぱりわからない。 限定された時間内に解決しないと大騒ぎになる。捜査するのは普段事件を扱うことのない警務課の企画調査官だ。彼が探り当てた真実は…。ということで読み終えるまで本を閉じることはできないのだ。 (2015.11.4) |

---夜の蟻---by 高井有一 |

何度目かの「夜の蟻」である。初めて読んだときは落ち着いた老人小説だと思った。 主人公と同年代になった今読んで、そうでもないかなと思った。孫娘に嫌がらせをしたり、嫁の不倫にオロオロしたり、妻を怒鳴りつけたり、慰安旅行のツァーから途中で勝手に帰ってきてしまったり、結構自分勝手な男なのだ。 時々家の窓から菖蒲園の風景を眺めてじっと考え込んでいたりするから落ち着いた老人小説だと勘違いしたのだろう。そこには自分と同年代の生きることに必死になっている男の姿があった。 悟りすました境地などには死ぬまでなれない自分と等身大の男が描かれていた。 (2015.10.28) |

---秘密組織---by アガサ・クリスティ |

アガサ・クリスティのトミーとタペンスものの第一作目である。スパイものではあるがハリウッド得意の都会派喜劇ものの調子で書いている。トミーはジェイムズ・スチュワート、タペンスはキャサリン・ヘプバーンをモデルにして書いたとどこかで読んだことがある。 重要な登場人物が毒殺されたり、ある人物が身元を隠すために顔をつぶされて殺されたりと細かいところでは結構残酷な描写もあるが全体としては軽い、クリスティ独特の展開である。この巻では読者を間違った方向に導くためにだいぶ無理な展開もあるが読後感は幸せという、これまた良くも悪くもクリスティである。 (2015.10.14) |

---最後の飛行---by ジョン・ボール |

全部で3部に分かれている。違う話かな、と思うが、最後まで読むと登場人物がつながっていて同じ話だと分かる。 第一部「最後の飛行」では戦時中のカサブランカにおける私とビクスビー、ビクスビーとオデットの関係が書かれている。第二部「パイロット」では私が出てこない。ジェニングスの少年時代の話、そしてジェニングスが航空機墜落の際どのような行動をとったかが三人称で書かれている。第三部「後記」では航空会社を経営している私とジェニングスの関係が書かれている。 それぞれの時代それぞれの環境において私、ビクスビー、ジェニングスがどのように行動したか。そして彼らが人生をどのように再生していったか。これはそういうことが書かれた本である。 (2015.10.7) |

---斜陽--- |

「斜陽」を読んだのは45年ぶりだ。 当然のことながら10代後半に読むのと60代中盤に読むのとでは印象が違う。若いころ読んだ印象では破滅派の作家上原は悪魔的に、華族の生まれで破滅的な生き方にあこがれる直治は悲劇的な人物に見えていた。6年前に一度しか会ったことのない上原の子供をおなかに宿すかず子のことは到底理解できないお嬢さんとしか思えなかった。 基本的に理解できない人たちが悲劇的な結末に向かって流されていく、というのが「斜陽」の印象であった。 今回は登場人物たちが全員自分より年下というところが違っていた。悪魔的に見えた上原はただの怠け者にしか見えないし、悲劇的に見えた直治はいいとこの坊ちゃんが理屈をこねて甘えているのにしか見えない。周りによくいる人たちだったのだ。 かず子のことはわからない。女は永遠の謎だ。 (2015.10.4) |

---ハメット傑作集2--- |

この巻は「マルタの鷹」で有名なサム・スペイドが主人公の作品がメインに集められている。 自分にはサム・スペイドはコンティネンタル・オブに比べてハードボイルド度が足りないと思われた。サム・スペイドは説明が多いのとかっこよすぎるのだ。 本書のおしまいの2編はコンティネンタル・オブものでやっぱりこれでなくては、と思わせてしまう。 聞き込みに訪れた印刷屋で普通に話をしていたオブが急に拳銃を取り出して相手に向け、ホールドアップをさせるシーンや殴り合いになって何やら黒いものがぶつかってきたり目から火花が出るシーンはハメット以外には書けないのではないか。オプがなぜなごやかに話していた相手に拳銃を向けたのか説明がないから読者にもわからないのだ。殴り合いでも相手の動きを説明しないから急に目の前に黒いものが現れたり目から火花が出たりするのだ。 相手に葉巻を差し出して火をつけてやるシーンでもハメットが書くと葉巻が自然に机の上を転がって行って、それが相手の唇の間にはさまって火を付けられる、といった具合に表現する。 ハメットの魔法としか言いようがない。 (2015.9.28) |

---ハメット傑作集1--- |

荒唐無稽といえばレン・デイトンよりダシール・ハメットの方が上手だろう。 20才を過ぎたばかりのアメリカ人の若者を中部ヨーロッパの王様にしてしまうのだから。それをするのはアメリカ人の探偵社の雇われ探偵というのだから誰が書いても荒唐無稽ということでまともな読み物としては受け取られないのではないか。 それをまともに受け取らせる魔法を持っているのがダシール・ハメットだ。 「ハメット傑作集1」では雇われ探偵の「コンティネンタル・オブ」(コンティネンタル探偵社の探偵)という名前のない探偵が主人公の話だ。この探偵、「新任保安官」という話ではアメリカ西部のある街に新任の保安官として着任してしまう。そこで対立する二つの勢力同士を戦わせて両方滅ぼしてしまう。これまた非現実的な話だ。この話を黒澤明が「用心棒」という題名で映画化して世界を驚かす。そしてそれをパクッて「荒野の用心棒」という映画を作り世界中で大ヒットさせたのがイタリアのセルジオ・レオーネ監督だ。前者では三船敏郎が、後者ではクリント・イーストウッドが主役を演じ大スターへの道を踏み出すことになる。 両方とも非現実的な話をリアリティあふれる映像で表現し成功した。ハメットが用いた魔法をそのまま使ったのが成功の原因だ。 翻訳した稲葉明雄はあとがきでこの傑作集は全部で4冊になるであろう、と書いている。だが創元社の「ハメット傑作集」は1976年に第2巻が発行された後、第3巻は発行されず現在に至っている。どういう事情になっているんだろう。 (2015.9.17) |

---優雅な死に場所--- |

レン・デイトンの古き良きスパイものである。 1960~70年代はスパイもの全盛であった。今はスパイものって書かれているんだろうか。本格的なものはないような気がする。スパイは冷戦時代の産物だからだ。 もちろん今もスパイはいるが、優雅なものではなく、即物的なものに変わっているような気がする。インターネットの時代にはジェイムズ・ボンドに代表される古き良きスパイは似合わない。 レン・デイトンは今は読まれていない。アマゾンで調べても新刊で手に入るレン・デイトンの本は「電撃戦(新ハヤカワ・ノンフィクション文庫)」くらいなものだ。しかもこれはノンフィクションでスパイものではない。スパイ作家としてのレン・デイトンは日本では存在しなくなっているのだ。 10年ほど前にレン・デイトンの本を10冊ほど購入した。当時から新刊では手に入らず、すべてブックオフで購入した。 レン・デイトンのスパイものはかなり優雅なもので4~5人の登場人物がいろいろな場所で落ち合い、ダラダラととりとめもない話をするだけだ。最後に落ちがあり、突然真実が現れる。ダラダラした部分をいかに辛抱強く我慢して読み続けることができるかがレン・デイトンを楽しめるかどうかの分岐点になる。 本書もかなり「優雅な」話で書くほうも辛抱強くないと最後まで続けられないのではと思わせるほど人間関係が錯綜している。なにはともあれ最後まで読んだ。それなりに面白かった。だが5年以上前の年齢では最後まで読めなかったのではないかと思った。 (2015.9.10) |

---用心棒日月抄--- |

藤沢周平の用心棒ものの第1作である。 短編集であるが、物語の芯には忠臣蔵の物語がある。著者の解釈による大石内蔵助や堀部安兵衛らも登場する。 ある事情から江戸に出てきた主人公が生活のために今でいう派遣の仕事に就く。犬の世話から娘の用心棒、土方仕事と様々な仕事をしながら故郷からやってくる刺客を迎え撃つ。 江戸の街に住む浪人者の生活がユーモアとともに描かれていて面白い。もちろん各話ごとに対決シーンもあり、これも興味深い。 用心棒シリーズは全4冊あり、全部読まないではいられないだろう。 (2015.9.9) |

---彫師伊之助捕物覚え(2)(3)--- |

彫師伊之助ものはこの3冊しかない。 伊之助は版木彫りを仕事にしている。昼間は捜査はできない。捜査の手伝いは仕事が終わった夜か、版木を刷り師に届けた後仕事場へ戻らずするしかない。親方からはいつも睨まれている。しかも探偵の仕事は無給だ。フィリップ・マーローとは境遇がだいぶ違う。 どうしてそのようなことをするのか。結局好きなのだ。 昔岡っ引きをやっていただけあって捜査の仕方は手慣れたものだし、格闘になった時もたいていの者には負けない腕を持っている。それでは何故天職ともいえる岡っ引きを辞めたのか。 その辺がこの江戸時代のフィリップ・マーローに陰影を与えている。ハードボイルドの主人公は陰影を持っていなければならない。それがないと冒険活劇になってしまう。 親方にどなられながら必死に言い訳を考えたり、危険な仕事をしながらも何の保証もなく無給であること。それらの理由からこの物語はあまり長くは続けられない、せいぜい3話がいいところだろう。 この3話を読むだけで日本製の「ハードボイルド」も捨てたものではないと思わせるに十分だろう。 (2015.8.26) |

---消えた女 彫師伊之助捕物覚え--- |

鬼平の余韻がさめない。「鬼平犯科帳 第一巻」を読み直してみた。面白かったがさすがに一ヶ月前に読んだばかりのため良く覚えていた。 江戸時代の深川、木場あたりの景色が頭に張り付いている。手に取ったのがこの本だ。これなら再び「あの世界」にいけるのではないか。 行けた。戻ってくるのが困難になるほど。 「鬼平」を江戸時代の警察物とするならば、本書は私立探偵物だ。しかもかなり私的な。現代の日本でも私立探偵を職業として書かれると不自然なものになってしまうが、まして江戸時代だ。 こうして書かれると江戸の私立探偵も全然違和感がない。まるでフィリップ・マーローが江戸時代の深川あたりで失踪人を捜し求めているかのようだ。 「鬼平」では斬ったり斬られたりが派手だが本書はあまりそういうシーンはない。リアルに江戸の暮らしを表現する。主人公も彫師という仕事を持っている。 探偵フィリップ・マーローやコンティネンタル・オプが活躍する私立探偵物では、失踪人を探してほしいという依頼人が現れるところから物語は始まる。本書も昔の上司がいなくなった娘を探してほしい、と伊之助を訪れる。昔世話になった上司の頼みだ、OKせざるを得ない。彫師という仕事をやりながら伊之助は江戸の暗闇の世界に入り込んでいく。 傷だらけになりながら、地獄めぐりの末にたどり着いた真実とは…、そして最後のページになって探し当てた娘は…。 当分「あの世界」から抜け出せそうもない。 (2015.8.23) |

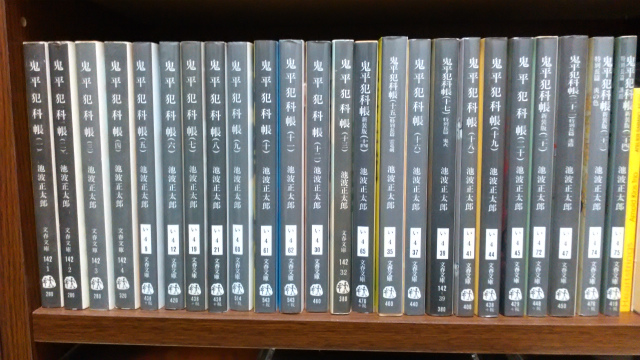

---鬼平犯科帳 全24巻--- |

鬼平の夏が終わった。 ふとした時に読み始めた池波正太郎の「鬼平犯科帳」。 とりあえず持っていた4冊を読み終えたとき、全冊読んでみようかな、と思った。 奥付をみると全24巻135作とある。飽きたらやめようとブックオフでせっせと買い始めた。 結局飽きずに全巻読んでしまった。 135作すべてが盗賊の話である。金持ちの商家に引き込みを入れ、家の見取り図を作ったり、合鍵を作ったりして準備をする。準備が完全にととのったら夜中に引き込みに扉を開けさせ押し入る。盗賊の手口はすべて同じである。きれいな盗賊は商家の者がいつ盗まれたか気が付かないほど見事に盗む。きたない盗賊は皆殺しにする。 火付け盗賊改め方の長官長谷川平蔵は部下の与力や同心、改心させて手下にした元盗賊たちを自在に操り、それに対抗する。 あらすじはほとんど同じなのに飽きないのは盗賊たちと火付け盗賊改め方のメンバーの人間模様がさまざまだからである。盗賊の中には残酷な者、人情味のある者、事情があって盗賊になった者がいる。火付け盗賊改め方にも正義感の強い者、威張りたがる者、わいろを受け取る者がいる。それらの者たちが様々に絡み合って1篇をかたち作っている。そしてすべての巻の中心には火付け盗賊改め方長官鬼の平蔵こと「鬼平」がいる。こいつは「読むのをやめられねえ」のだ。 (2015.8.18) |

---風に吹かれて--- |

裏表紙を見ると1970年12月に本書を買っている。今から45年前だ。 その時は本書を読んで大いに感心したものである。 今読んでみるとやはり感心した。 感心した場所が昔と若干ずれているような気がした。 この本は向田邦子の「父の詫び状」と構成が似ている。 興味深いことは昔起こったことだ。「父の詫び状」では昭和初期の庶民の生活が手に取るようにわかった。本書では終戦直後の引揚者の生活と団塊の世代の一つ前の世代の学生生活がよくわかる。 立石や青砥に血を売りに行く話、中山競馬場の近くの北方町に住んで下駄ばきで競馬に行った話、酒場の女の子たちに気に入られてタダ同然で酒を飲んだ話、等々。 今ではできそうでできない。当時の雰囲気があって初めてそういうことができる。この本もまた貴重な昭和の記録である。 (2015.7.22) |

---移動祝祭日--- |

最晩年のヘミングウェイが若いころパリで暮らしていた時のことを書いた本である。 この時ヘミングウェイは22才。妻のハドリーは30才。 新聞社の特派員と作家の二足のわらじを履いていたころ。妻とピクニックに行ったり、カフェで小説の原稿を書いたり、友人たちとパーティをしたり、貧乏だったという割には金銭的な苦労を感じさせない生活をしている。 「日はまた昇る」や「武器よさらば」はこのころの生活を元に描いたものなんだとうかがえる。 日常のことを書いているだけなのに興味深く読まされてしまう。ヘミングウェイ独特の文章だ。我々がまねても退屈な文章になってしまう。何が違うんだろう。 本書は小説というよりもドキュメンタリーに近い。ヘミングウェイの一番得意な分野だったのかもしれない。 (2015.7.22) |

---サリンジャーと過ごした日々--- |

サリンジャー物って日本でもアメリカでも売れるのかなー。 「サリンジャーをつかまえて」「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」「サリンジャー …―生涯91年の真実」「我が父サリンジャー」等々。 本書は一番新しいサリンジャーものだ。2015年4月10日発行。アメリカで発行されたのも2014年だから発行されてすぐ訳し始めたのだろう。間違いなく売れると判断したんだろう。 この本にはサリンジャーはあまり登場しない。映画「第三の男」のオーソン・ウェルズ程度かな。 本書は大学を出たばかりの女性がある出版エージェンシーに就職して一年間の話だ。たまたまその会社がサリンジャーの代理店になっていたということから著者とサリンジャーの関係が始まる。関係とはいってもボスの秘書としてサリンジャーの伝言を受ける程度だ。これで「過ごした日々」とはおこがましい。全然過ごしていないじゃないか、という非難が世界中から起こっても不思議ではない。 アメリカ人の女の子の就職体験記にたまたまサリンジャーが電話越しに登場する程度だ。これならサリンジャーは全然登場しないがサリンジャーに会うためにあの手この手で近づこうとする雑誌記者の話、「サリンジャーをつかまえて」のほうが迫力があった。 本書で出版間際まで行く「ハプワース16,1924」はアメリカでは雑誌に掲載されたのみで単行本としては出版されていない。もし単行本としては出版されたらアメリカでは大変な事件になるのだ。本書はそのへんの裏話に触れているのでアメリカでは売れたかもしれない。 だがなぜか日本ではアメリカでは読むことができない「ハプワース16,1924」やその他の初期の短編のほとんどを読むことができる。荒地出版社から出ている「サリンジャー選集」全五冊をアマゾンに注文すればいい。価格は一冊1,000円前後だ。どうやら世界中でサリンジャーのほとんどすべての作品が読めるのは日本だけらしい。 ということで本書は価格の割には(税込2,376円)イマイチという内容だった。 (2015.7.1) |

---JAMJAM日記--- |

何年かぶりで読み返した。クイクイと読めた。 旅(映画の撮影による)とミステリーとジャズと映画の本だ。 作った時は意識していなかったが本ホームページはこの本に影響されてできたのかもしれない。BeanJam-Diaryというタイトルも考えてみれば「JAMJAM日記」だ。それぞれの事柄に対してあまり深く論評せず軽く数行で切り上げているのも似ている。 というかそっくり真似しているといわれても反論できない。 殿山泰司のエッセイは以前から好きでよく読んでいた。数ある中で一番好きなのはこの「JAMJAM日記」で読む本がないときはこの本をパラパラ読んでいた。どこを読んでも著者独特の視点から見たミステリーやジャズや映画に関する意見が面白い。 ジャズのコンサートにもよく行っていて新宿の厚生年金会館や芝の郵便貯金会館やABCホール、上野の野外コンサート会場や日比谷公会堂という会場が出てくる。筆者は一度だけ郵便貯金会館で殿山泰司と会ったことがある。トイレでふと隣を見たら殿山泰司だった。確か菅野邦彦のコンサートではなかったかと思う。そのコンサートでは川上宗薫にも会っている。女性を二人連れた川上宗薫が席で紙コップにウイスキーを注いで飲んでいた。「村松さんも来ているよ」と話していた。その時は中央公論社の編集部員だった村松友視に違いない。 ということで殿山泰司とは年はだいぶ離れているが趣味が似通っていてウロウロする場所も同じだった。 「JAMJAM日記」はこれからも読む本がなくなった時、なんとなく読むに違いない。 (2015.6.21) |

---女ひと--- |

やっと室生犀星の「女ひと」が読めた。 室生犀星を読んでいたのは数十年前、親から小遣いをもらう身分のころ、地域の図書館で「あにいもうと」「杏っ子」「犀星詩集」などを借りて読んだ。「ふるさとは遠きにありて思ふもの、そして悲しくうたふもの…」などを暗記したりした。 代表作として「女ひと」があげられていたので借りて読んだ。最後まで読めなかった。何回かトライしたけどどうしても最後まで読めなかった。 「女ひと」の意味がわからなかった。なぜ「女性」ではなく「女人」でもなく「おんな」でもなく、「女ひと」なんだろう。だいたいこんな言葉があるんだろうか。 それから数十年間これはムリ、ということで自分の中の除外図書に指定していた。ちなみにこれはムリ、という除外図書はプルーストの「失われた時を求めて」やフローペールの「感情教育」やオースティンの「エマ」やマクリーンの「女王陛下のユリシーズ号」など数限りなくある。 今やっと室生犀星の「女ひと」が読めた。 おもしろかった。 女のひとの手や足や顔やその他の部分に限りない愛着を持ち、美しい顔に出会ったときなど帽子を取って頭を下げたい、とかお金を払わなくてもいいんだろうか、とか思う。着物からスカートの時代になりいつでも足を観ることができることを何よりもありがたいと思う。そういう気持ちが「女ひと」という造語を生み出す。そして一冊の本を編み出す。 残念ながら筆者は街なかの女の人の顔から美しいものを見出すことができない。「我醜」ばかりが見えてしまう。 室生犀星というひとは幸せなひとだったんだということが数十年かけてわかった。 (2015.6.20) |

---レイモンド・カーヴァー全集--- |

今日のニュースで高校教諭がキセルでつかまり懲戒免職になったという話をしていた。何年間かの間に100万円ほど浮かしていたとのこと。40台前半の高校教諭の給与は700万円程度。懲戒免職になると教員免許は取り消され、教師としての再就職は極めて困難になるという。一般のサラリーマンよりかなり有利な共済年金はどうなるのだろう。家族の信頼は…。 目先の100万円のために彼が失ったものの大きさははかり知れない。なぜそんなことを…? カーヴァーの小説に登場する人物はそのような人ばかりだ。 目先の利益に我を忘れて一生を棒にふってしまったり、目の前のしなければならないことを前に大酒を飲んでしまったり、…。しなければならないことよりしたいことを優先してしまう。そして今より悪い状態に落ちていく。 カーヴァーはこのような人たちを好んで描写する。というかこのような人たちしか目に入らないのかもしれない。本人もだいぶ長い間アル中に苦しんだというからこのような人たちの中に自分を見ているのかもしれない。 20年以上前に村上春樹訳の「ぼくが電話をかけている場所」を読んで退屈したのは自分が人生を知らなかったからとしか言いようがない。人生というのは日々の小さな「当て外れ」や「くい違い」からできているのに気が付いたとき、レイモンド・カーヴァーの小説はとんでもなく面白いものであることに気付く。 (2015.6.10) |

---ぼくが電話をかけている場所--- |

レイモンド・カーヴァーの短編集、村上春樹訳である。村上春樹が翻訳を初めてから2年後くらいに訳されたものである。 20年以上前に購入し、一度読んだきり放っておいた本である。読んだときはあまり面白いとは思わなかった。アメリカの平凡な男女の平凡な会話が並んでいるだけで大した事件も起こらず、落ちもない。 20数年後読み返してみてこれは恐ろしいことが書いてある本だと気付いた。何気ない会話の中に深い感情が隠されているのに気付くのに購入したときから20数年の経験値が必要だったのだ。 「出かけるって女たちに言ってくるよ」を読んでいじめからエスカレートして殺してしまった最近の事件を思いだした。大して意味のないこんな感じから事件は起こったのではないか、と想像してしまった。 「足もとに流れる深い川」を読んで男と女のどうしようもない通じなさを思い、ストーカー殺人というのはこういうことからエスカレートして起こるのではないかと…。「何もかもが彼にくっついていた」でははたから見るとどうということはないが実は異常な関係を…。 カーヴァーという人は一見平凡だが実は異常な人間関係を独特の視点から見ることができる特異な作家だと気付くのに村上春樹より30年ほど余計にかかったのは…、まあしようがないか。 (2015.5.28) |

---リトル・シスター--- |

レイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーローシリーズ第5番目の長編、村上春樹訳である。 ハードボイルドものの古典といわれている。ハードボイルドものの基本は私立探偵が主人公である。探偵のもとに訪れる依頼人は失踪した親族を探してほしい、と要求する。それが物語の発端になる。 探偵は失踪した人物を探すうちに依頼人の人生に踏み込んでいかざるを得なくなってくる。本当は失踪者を探し出して依頼人に引き渡し、あっさり終わりにしたいのだが、そうはいかなくなってくる。 他人の人生の迷路に迷い込んでしまう。そして傷つく。外見は平静を保ちながら。まるで固ゆで卵のように。 本作も定石通りに話は進み、最後にむなしさだけが残る。探偵には報酬はない。意地を張って返してしまったからだ。満足感もない。失踪人は死んでしまったからだ。 残るのは徒労感と虚しさだけ。典型的なハードボイルド小説だ。 (2015.5.23) |

---カラマーゾフの兄弟(4)--- |

「カラマーゾフ」のラストシーンは病死した13才のイリューシャの墓の前にアリョーシャと13,14才の少年たちが集まり、追悼するシーンである。 これから何年かすると今集まっている自分たちも世間の悪に染まって悪い考えを持つものが出てくるかもしれない。だけどその時でも今イリューシャの死を悼んで集まっている自分たちのこの気持ちを忘れないようにしよう。とアリョーシャが述べる。 ここは少年たちの気持ちがひとつになる印象的なシーンである。まるで磔にされたキリストの遺体を囲んで12人の弟子たちが嘆き悲しんでいるかのようである。 小説の中ほどで、亡くなったゾシマ長老の遺体が腐敗し始めて嫌な臭いを発し、周りのものが狼狽するシーンがあった。それに対応するかのように、イリューシャの遺体からは嫌な臭いは出なかったと作者は書いている。まるでイリューシャを受難の末に亡くなったキリストにたとえているかのようである。 「カラマーゾフの兄弟」を前書きにした本論の小説はこの時点から13年後に始まる。この12,3人の使徒たちがどういういでたちで登場するか考えただけでもワクワクする。 ちなみにスティーブン・キングの「IT(イット)」でも少年たちが「荒野」で誓いをたてるシーンがある。十数年後にここに集まって「IT」を退治しよう、と。小説は十数年後、大人になって様々な境遇になった彼らが子供のころ過ごした街にやってくるところから始まる。内容は「カラマーゾフ」とはまるで違うが「カラマーゾフ」に影響を受けた小説ではないだろうか。 (2015.4.14) |

---カラマーゾフの兄弟(3)--- |

同じ作者の「罪と罰」という小説にマルメラードフという下級官吏が出てくる。 主人公のラスコーリニコフが引きこもっていた屋根裏部屋から久しぶりに外に出て初めて会った人物である。この人物はラスコーリニコフと別れた後間もなく馬車にひかれて死んでしまうのだが、ラスコーリニコフに場末の居酒屋で独自の意見を展開する。 自分は酒のために職を失ったばかりか女房の衣類を金に換えて飲んでいる。実の娘を娼婦にして働かせて稼いだ金で飲んでいる。私は楽しみで飲んでいるのではない。自分を罰するために飲むのだ。 こうしている間も肺病やみの女房は身を削るように安い内職をしている、娘は自分の体を売っている。あなた、私は行き場が無いのですよ。わかりますか? この行き場がないという意味が。 「罪と罰」には行き場のない人間がたくさん出てくる。主人公のラスコーリニコフがそうだ。副主人公のソーニャも、妻を殺してラスコーリニコフの妹ドーニャを手に入れようとするスヴィドリガイロフも…。行き場のない人間たちが行き場を求めてさまよい歩いている。それがこの小説の印象だ。 「カラマーゾフの兄弟」たちもそうではないだろうか。 居酒屋「都」でアリョーシャ相手に自論を展開する次兄イワンは「罪と罰」のマルメラードフと微妙にシンクロしている。イワンは後に自室で悪魔と対話する。そして長兄ドミートリイを弁護するために出向いた法廷で気が狂ってしまう。 長兄ドミートリイはグルーシェニカの歓心を得るために借金の残りすべてを一晩のどんちゃん騒ぎで使い切ってしまう。そしてその場で父親殺しの容疑で逮捕される。 主要な登場人物たちのほとんどが行き場がない。ドストエフスキーを読むとそれを強く感じる。 トルストイやツルゲーネフではそれを感じることはない。ドストエフスキーが今でも通用するのはその思想が現代的だからだろう。 イスラミック・ステートやアルカイーダやオウム真理教に参加する若者たちは行き場を求めて間違った場所に入り込んでしまったのではないだろうか。 末弟アリョーシャは…。アリョーシャはこの小説では傍観者に徹している。すべてのことがアリョーシャの周りで起こるが、アリョーシャがそれに巻き込まれることはない。ドストエフスキーはまえがきでも述べているが、アリョーシャのためには別の小説を用意してあった。その小説が本論であり「カラマーゾフの兄弟」は前書きに過ぎないと述べている。それが読めないのは残念であるが仕方がない。我々は残されたもので満足するしかない。 (2015.3.25) |

---カラマーゾフの兄弟(2)--- |

この小説は人間性への洞察力に満ちた数々の挿話(エピソード)から成り立っている。 イワンが街の居酒屋「都」でアリョーシャに訴える「大審問官」の話はこの小説の根幹をなす重要なエピソードだ。 その後兄と別れたアリョーシャは僧院に戻り、瀕死の長老がいまわの際に語る長い話を聞く。 ここで長老は自分の若いころのことを中心に脈絡のない話を延々と語る。その中に「神秘的な客」という短いエピソードがある。昔罪を犯した人が今は後悔し、法の裁きを受けようとするのだが、失うものが大きすぎてなかなか決心がつかない…。という話でこれが微妙にイワンの話とシンクロしている。 イワンの話は人類とキリスト教の共存とはという大きな話だが、それを自分自身が実行するには、という個人的なことが述べられている。りっぱなことを言うのは誰でもできるが実践するとなるとなかなか難しい。 神秘的な客は若いころの長老に自分の罪を告白するところまでは行けたが、社会に公表するところで戸惑う。今更公表したところで何になる、とか妻や子供たちがどう思うか、とか様々な疑念が頭の中で渦巻き、ついに…。というところまで追い込まれる。 この章を読むとまるで自分がこの神秘的な客に対応しているかのような興奮に巻き込まれる。 わずか20ページあまりの小さなエピソードで全体の話にはまるでつながりが無いのだが昔から妙に心に引っかかる。ドストエフスキーを読むというのはそういうことなのではないか。 (2015.3.24) |

---カラマーゾフの兄弟(1)--- |

何年かに一度のカラマーゾフ体験である。 あらすじだけ言うと大したことのない話だが、書かれている内容は実にドラマチックだ。ドストエフスキーが書くと僧院で長老が人々と瞥見するシーンや父親と息子たちが昼食をするシーン、兄弟が街の居酒屋で食事をするシーンがワクワクするようなドラマチックなものになってしまう。 「カラマーゾフ」ではひとつひとつの挿話が一幕ものの舞台のようである。 幕と幕をつなぐ案内人がアリョーシャという二十歳の青年である。だから本の中で一番忙しいのはアリョーシャである。 ある時は僧院で長老の相手をつとめ、ある時は長兄ドミートリイのいいなずけに会いに行き、ある時は父親をなだめに行き、ある時は次兄イワンにさそわれて街の居酒屋「都」で会食する。一日のうちで何役もこなすのだからてんてこ舞いだ。 兄弟の中で二人の兄に比べてアリョーシャの印象が薄いのは彼は見る立場であり、見られる立場ではないからだ。強い印象を残すのはエキセントリックな長兄ドミートリイであり、思索家のイワンである。 イワンが第五編「プロとコントラ」の中で神と社会生活のかかわりを体系立てようとする論理は現代の世の中にも当てはめることができる。この本の思想的な主役は次兄のイワンである。 ドストエフスキーはまえがきの「作者の言葉」でこの本の主役はアリョーシャであるがアリョーシャが活躍するのは現代であり、13年前に起こった挿話の中ではまだひよっこでしかないと述べている。「13年前に起こった挿話」が「カラマーゾフの兄弟」であり、本論ともいえる小説はこの時点では書かれていない。そして書かないままドストエフスキーはあの世に旅立ってしまったのだ。 (2015.3.5) |

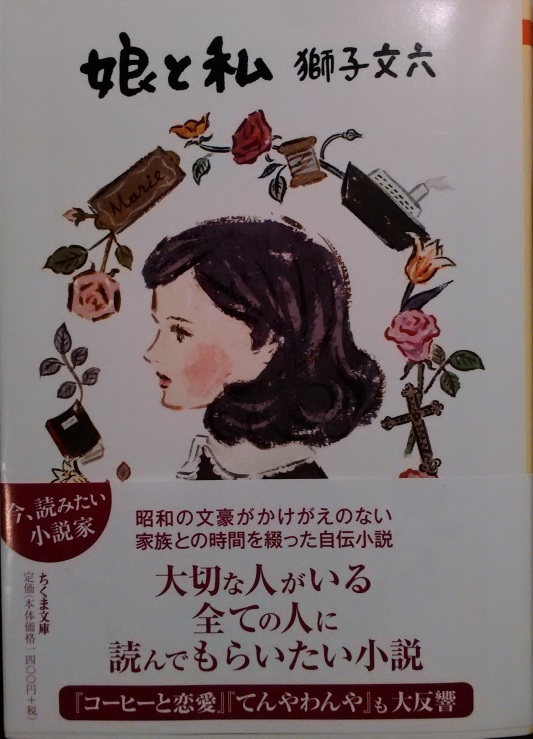

---娘と私--- |

「娘と私」がNHK朝の連続テレビ小説として放映されたのは1961年、筆者9才の時であった。 当時のテレビは白黒の画面で暗かった。動きの少ないドラマで「私」役の北沢彪がいつも頬杖を付きながらタバコを吸っていたという記憶がある。実質上の主役である奥さんや娘の顔はまるで覚えていない。 改めて本で読んでみてこういう話だったのかと思った。 動きが少ないどころか戦争に突入する前夜と戦時中の話がメインなので「私」の生活は現代の落ち着いた世の中に比べたら波乱万丈といってもいい。 「私」はフランスに留学し、フランス人女性を奥さんにして日本に連れ帰るわけだから今よりも何倍も大変だったろう。 娘が10才の時に奥さんが亡くなり、男手ひとつで育てる部分は泣き言だらけでもっとしっかりしろと言いたくなった。だが自分がその立場だったらもっと泣き言を言うんではなかろうか。 自分の生活を立て直すために二番目の奥さんをもらうわけだが、今だったらそういうところに来てくれる女性はいるんだろうか。 実質上の主役はこの二番目の奥さんである。本のみひらきに「亡き静子にささぐ」とあるのは継母としてハーフの娘を育ててくれた奥さんへの感謝の気持ちであろう。 (2015.2.14) |

---サヴァイヴ--- |

「サクリファイス」でこんな題材の小説があるんだ、と驚いた。「エデン」でこの題材でさらに書くことがあるんだ、と感心した。 そして今回の「サヴァイヴ」だ。ロードレースを題材にしてよくこんな緊迫感のある小説が書けるものだ。作者はよほどロードレースが好きなのかあるいは選手だったのか。 作者の近藤史恵は探偵今泉シリーズ、整体師<合田力>シリーズ、猿若町捕物帳シリーズ、女清掃員探偵キリコシリーズ、南方署強行犯係シリーズ、久里子シリーズ、ビストロ・パ・マルシリーズ、アネモネ探偵団シリーズなどを書いている。ビストロシリーズはレストランを舞台にした上品なミステリーで以前から愛読していた。はじめは同じ作者とは思わなかった。 「サクリファイス」を読んでロードレースを知り、自転車の本を読み漁った。自転車業界において「シマノ」というメーカーの影響力の大きさを知った。ヨーロッパではロードレースはサッカーと同じくらいメジャーなスポーツだということも知った。 本書に登場する主要な人物「石尾」「赤城」「伊庭」「白石」は「サクリファイス」で登場し冊を重ねるごとに深まってくる。一人ひとりの人生が徐々にはっきりしてくる。このシリーズは完結したときには壮大なサーガになっているのではないか。すでに最新刊「キアズマ」が出ている。文庫になったら買うことにしよう。 (2015.2.3) |

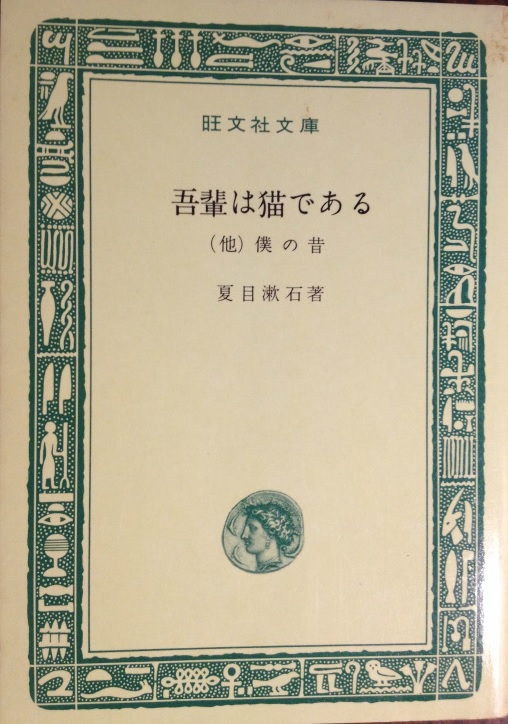

---草枕--- |

この小説の舞台になった小天温泉には以前行ったことがある。小説では深山の中にあるようだが、実際には熊本市郊外の低い山のふもとにある。温泉というより旅館が一軒あるだけのところである。 余が床屋へ行くシーンがある。その周辺の風景は漱石が書いた通りの場所であった。 漱石も滞在中このあたりの床屋へ行ったのではないか。そのシーンだけがいやにリアルである。 この小説は非人情をテーマにしている。その後の漱石の小説に出てくるドロドロした人間関係はここでは出てこない。余と那美さんが風呂で出くわすシーンでもテーブルをはさんで顔と顔が接近するシーンでもさらっとしている。「行人」で二郎と嫂が停電の中テーブルをはさんで話をするシーンのドキドキするような緊迫感はない。 物足りないといえばいえるがこの小説で漱石が書こうとしたことはそうではない。人間よりも芸術について語りたかったに違いない。 グレン・グールドは「草枕」の英訳版を自分の棺桶に入れてくれと遺言したそうだ。 何か感ずるところがあったのだろう。 (2015.1.29) |

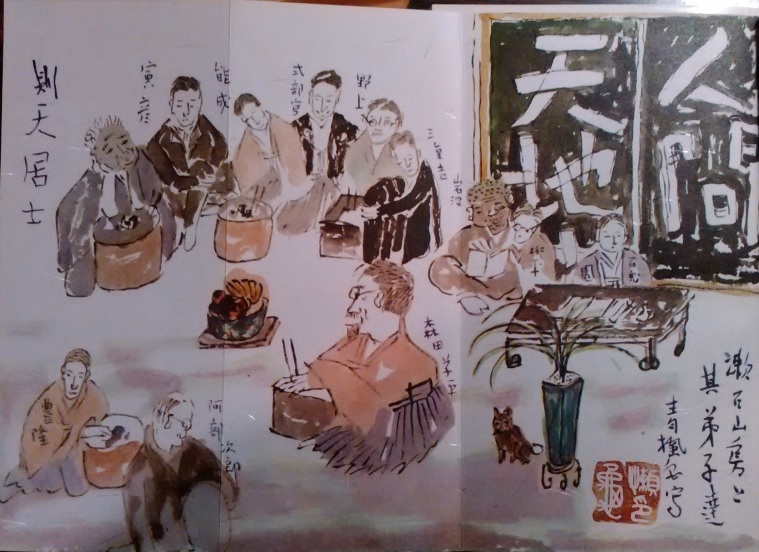

---漱石先生大いに悩む--- |

夏目漱石は英国留学から帰国後、1903年(明治36年)4月、第一高等学校と東京帝国大学から講師として招かれる。1904年(明治37年)の暮れ、高浜虚子の勧めで精神衰弱を和らげるため処女作となる『吾輩は猫である』を執筆。初めて子規門下の会「山会」で発表され、好評を博す。1905年(明治38年)1月、『ホトトギス』に1回の読み切りとして掲載されたが、好評のため続編を執筆する。 この小説では虚実ない交ぜにして「猫」執筆の事情を解き明かす。 「猫」は今読んでも古臭さを感じさせない現代的な文章である。同時代の作家、森鴎外、尾崎紅葉、泉鏡花、山田美妙らの文章はいかにも古臭く明治の作家という印象なのに比べて漱石の文章は圧倒的に現代的である。さらに現代の作家たちの文章が数年経つと考え方が古臭くなってしまい、読むに耐えないものになるのに対して漱石の文章は新鮮さを失わない。 流行作家たちの本が文庫本で数十冊並んでいても数年経つと絶版になって買うことができなくなるのに対して漱石の本はいつでも買うことができる。そればかりかさまざまな出版社から版を新しくして出版されている。 そのおおもとになった「猫」の文章がどのようにして生まれたか。そしてそれが日本文化に与えた影響はどのようなものだったのか。 著者は架空の手紙をでっち上げ、その秘密を解き明かす形で漱石の文章の成り立ちを探る。 そして漱石がわれわれ日本人に与えたものがどのくらい大きなものだったかを教えてくれる。 (2015.1.2) |

Copyright(C) 2012 Umayakaji.com ALL rights reserved.