2020年

2020年

---ロマネ・コンティ・一九三五年---by 開高 健 |

6篇の短編が収められている。どれをとっても密度が濃く、長編小説を読んだ気分になる。 「玉、砕ける」は香港でアカスリを体験した話。香港でジャーナリストの友人に会い、彼が中国の文学者老舎にインタビューした話を聞き、その後アカスリを紹介してもらう。 「飽満の種子」とはアヘンのことである。アヘンをやるとたちどころに中毒者になるように思えるが、実際はそうでもないらしい。著者と思われるジャーナリストがサイゴンでアヘンを体験する。 「貝塚をつくる」はベトナムで紹介された中国人の富豪と釣り三昧の旅に出る。 「黄昏の力」は著者がサントリーの前身の寿屋に勤めていた頃の話。木造の古い建物で仕事をした後、毎晩のように浅草の怪しげな場所にくり出していた。そこで会った怪しげなひとびととの交流を描く。 「渚にて」は釧路で会った世捨て人のようなひとと数年後に再会した時の話。その思いがけない変貌は・・・。 「ロマネ・コンティ・一九三五年」とはフランスのワインを利き酒する話。貴腐ワインを飲んだときにふと思い出した女は・・・。 いずれも趣味的なものを題材にしていた話であるが、どれも軽い感じがしない。そのことに命をかけているような迫力を感じる。老舎は命懸けでインタビューに答える。ジャーナリストは命懸けでアヘン窟へ侵入し、その効果を見極める。釣り好きの富豪との会話は真剣で斬り合うような雰囲気を漂わせる。いずれも短篇ではあるが、ある人生の断片を見せられたような重みを感じる。 (2020.12.29) |

---ヒッコリー・ロードの殺人---by アガサ・クリスティ |

原題「Hickory Dickory Dock」はイギリスの童謡、ナーサリー・ライムからの引用である。「Dickory」という単語は辞書を調べても出てこない。「Hickory」の 舞台はロンドンのヒッコリー・ロードにあるドミトリー (dormitory)。ドミトリーは寮と訳されている。賄い付きの下宿で学生ばかりでなく、社会人も利用している。そこで起きた殺人事件をポアロが解決する。 ドミトリーで盗難事件が起きる。盗まれたものはリュックサックや電球やコンパクトといった安物ばかり。知らせを受けたポアロは、学生同士の悪ふざけと思われた事件を追ううちに、そこに重大な犯罪が起きていることを感じる。 このドミトリーには学生の他に服飾品のバイヤーとか薬剤師とか物理療法の研究生とかが住んでいて多士済々。1年くらいこういうところに住んでみたいような気がする。 (2020.12.27) |

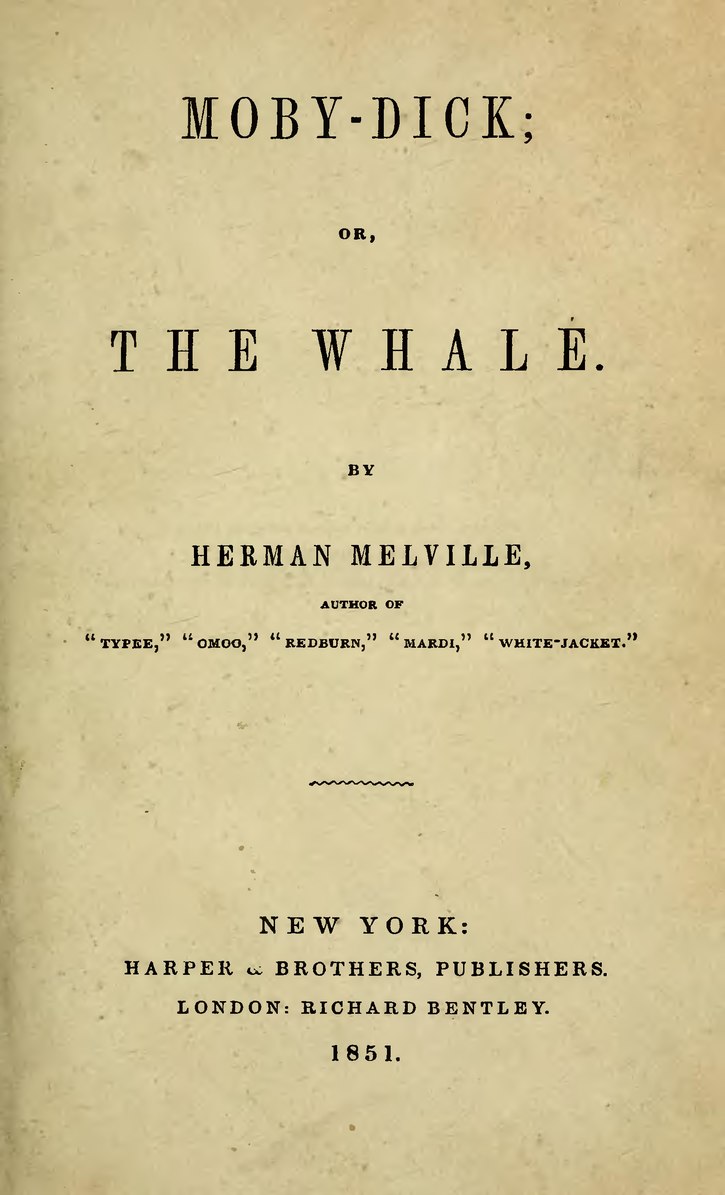

---白鯨---by ハーマン・メルヴィル |

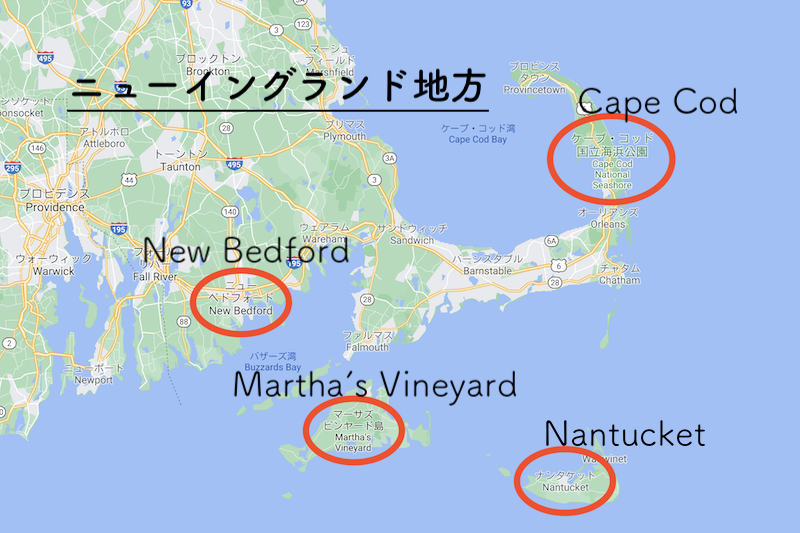

この 物語はアメリカ合衆国のニューイングランド地方のニュー・ベッドフォードという港街から始まる。ここは現在、元捕鯨の街として知られ、街の中心部に捕鯨博物館がある。

どこからともなく流れ着いたイシュメイルが、この街で一番安そうな旅館「汐吹亭」(The Spouter Inn)に泊まろうとする。だが満員のため、相部屋を提示される。相部屋といってもベッドは一つしかないため、相ベッドということになる。そこに現れたのは イシュメイルとクィークェグが捕鯨船で太平洋へ乗り出して行く前に、この街の教会へ行く。教会で牧師が語ったのは旧約聖書のなかのヨナの話であった。漁師のヨナが神に逆らったために鯨に飲み込まれ、そこで懺悔をすることによって生き返ったという話である。後にエイハブ船長がモゥビ・ディク(Moby-Dick)と名付けられた巨大なマッコウクジラと闘うことになるが、著者はその前振りとして捕鯨手上がりの牧師にこの話を語らせている。

海に乗り出す前、この港街でイシュメイルの周りで起きたさまざまな出来事が語られる。

本書は捕鯨船の乗組員の経験を持つメルヴィルが、エイハブ船長の復讐譚を軸にして、自分が経験したり、調べたりした鯨にまつわる様々なことを網羅した物語である。全135章のなかには鯨の回遊に関する知識やクジラを解体して油を採るやり方が載っていたり、モゥビ・ディクにまつわる怪異譚の記述もある。「油絵、鯨牙彫刻、木刻、鉄板彫り、石彫り、また山獄や星座等の鯨について」で著者の芸術に関する知識をひけらかしたり、「 本書を読んでいた2週間、大西洋に面した港街ニュー・ベッドフォードを出航し、喜望峰を回って太平洋に出て、日本列島の沖で白鯨と対決するまで、洋上を航海するピークォド号に乗組員の一人として乗船していたような気分になっていた。一見物語の本筋とは関係のない著者の「鯨学」が雰囲気作りに役に立っていたに違いない。 本書は優れた海洋冒険小説として読むこともできる。本書とアリステア・マクリーンの「女王陛下のユリシーズ号」やジャック・ヒギンズの「脱出航路」と違うところはなんであろうか。本書は世界文学と言われ、マクリーンやヒギンズの小説は文学と言われることはない。読後、人生の重みがジーンとのしかかってくるのは本書である。内容の面白さ、細部の描写の興味深さの点で本書は海洋冒険小説の傑作と言われる「ユリシーズ号」や「脱出航路」を超えている。特に最後の3章、モービ・ディクとエイハブの対決シーンはどんな冒険小説よりも迫力がある。

物語中、印象に残るシーンは「109章 船長室におけるエイハブとスターバック」(CHAPTER 109 Ahab and Starbuck in the Cabin)でスターバックがエイハブ船長を諌める言葉である。怒り狂うエイハブにマスケット銃の銃口を向けられたスターバックはこう言う。「エイハブさんはエイハブさんを警戒してください。御老人、自分を恐れなさい」、原文では「Let Ahab bewqare of Ahab; beware of thyself, old man」。運転士のスタッブやフラスクに比べて地味な存在だったスターバックの印象が、このシーンでぐっと前面に出てくる。この時からエイハブはスターバックに一目置くようになる。普段は落ち着いていて物静かだが、言うべき時には暴君エイハブ船長に対してもはっきりと自分の意見を言う。男の中の男である。 メルヴィルは32才の時に、自身の3年間の捕鯨乗組員としての体験をもとに、海と鯨に関して思いのたけを語る物語を書いた。後に「リア王」「嵐が丘」と並び、世界文学の3大悲劇と言われるようになろうとは夢にも思わなかったろう。 (2020.12.25) |

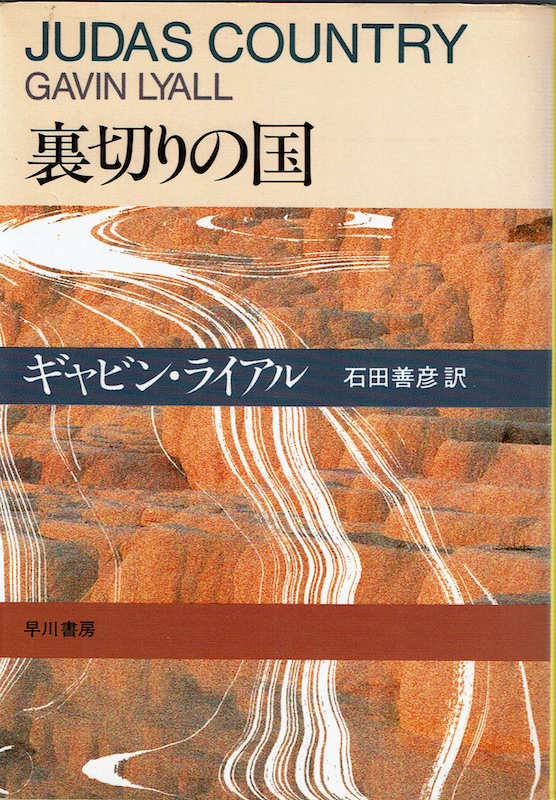

---裏切りの国---by ギャビン・ライアル |

ギャビン・ライアルのハードボイルド小説である。 「ちがった空」でデビューしたライアルは第二次世界大戦中、イギリス空軍のパイロットであった。「ちがった空」の後、「もっとも危険なゲーム」「深夜プラス1」「本番台本」を書き下ろし、飛ぶ鳥を落とす勢いの冒険小説作家となった。いずれの作品も航空機と銃器の知識を効果的に使った作品であった。 本書の舞台はキプロス、ベイルート、イスラエルという中東寄りの地中海沿岸。主人公はパイロット。 キプロスのホテルにシャンパン12ダースを運んだ主人公は、空港に着いた途端目的のホテルが倒産したという知らせを受ける。給料未払いのまま、その地で宙ぶらりんの状態になった主人公は、イスラエルで発掘された剣をめぐる陰謀に巻き込まれる。 中型の航空機が嵐に巻き込まれるシーンや、副主人公が大型のリボルバーを取り扱うシーンなど、ライアルの得意なシーンは並の小説にはない迫真力がある。 登場人物たちには、裏切りの国「JUDAS COUNTRY」という題名通りのほろ苦い結末が待っている。 (2020.12.11) |

---メソポタミヤの殺人---by アガサ・クリスティ |

本書は1936年刊行。同年には「ABC殺人事件」と「ひらいたトランプ」を刊行している。いずれもポアロもので、クリスティがノリにノっていた時期の作品である。 人間の心の闇を捉えた作品としては3作の中で一番深いのではないだろうか。その割に知名度が低いのは、殺害の方法とトリックがチープだったため、地味な展開のミステリーと捉えられていたためであろう。 舞台はシリアの砂漠で発掘調査をする遺跡調査チームの現場事務所。この現場事務所での生活がリアルで、クリスティが考古学者の夫に連れられて行ったシリアの採掘現場で実際に体験したことだろう。クリスティの中東物は本書の他に「ナイルに死す」や「オリエント急行殺人事件」等数多い。 被害者は美人で「頭がよく、思いやりがあり、みだらでもなく、自堕落でもなく、見栄っぱりでもない」、特に欠点は見当たらない女性である。彼女がなぜ殺されたのか。「Why Done It?」(ホワイ・ダニット)が本書のテーマである。 クリスティがなぜ何度も復活するのか、いつまでも古臭くならないのか。その秘密が本書に表れている。「心の闇」の深さである。ポアロの謎解きが、トリックの解明であれば数行で済むところを、本書では3章分費やしている。それは解きほぐすのに多くの言葉を必要としたからである。 この殺害の動機は20世紀には絵空事と思われていたかもしれない。21世紀の今日、このような「心の闇」による事件は毎日のように報道されている。 登場人物のひとり、ドクター・ライリーのセリフ「どんな場合でも、夫に女房の悪口を言うのはご法度です。面白いことに、その逆はまずもってなんの問題もないんですがね。女性は連れあいをどんな悪しざまに言われても、眉ひとつ動かさずに受けいれることができる。ろくでなし、詐欺師、麻薬常習 者、大嘘つき、恥知らず、豚野郎……なんと言われても、愛情が損なわれることはありません。女性は素晴らしいリアリストなんです」

(2020.12.10) |

---警官殺し---by マイ・シューヴァル & ペール・ヴァールー |

スウェーデンの南端、スコーネ地方で起こる殺人事件。担当するのは地元の刑事オーライ。マルティン・ベックは同僚のコルベリと共にスコットランド本庁から派遣される。 飛行機で来たベックは、車で来るコルベリを待つ間、泊まったホテルでゆったりと過ごす。たっぷりした朝食はいつも食欲のないベックも驚くほど美味い。 担当のオーライはスコーネ地方の良いところにベックを案内する。ベックは食事も含めてすっかりこの地方が気に入ったが、長くは暮らせないだろうなと思う。筆者も現役中は日本や東南アジアの各地方に1、2ヶ月単位で出張したが、ベックの気持ちは理解できる。出張と駐在は根本的に違うのだ。 このシリーズの常で、事件は偶然解決する。著者たちは謎解きをテーマにしてはいない。警察官たちの捜査活動を軸にして、スウェーデン社会の10年史を編み上げることをめざしている。 本書のタイトル「警官殺し」も、ある事件で警官が殉職することを指しているが、実は隠されたテーマがある。ラスト近くでコルベリが退職願を書く。その本文がまるごと記述されている。その中でコルベリは、スウェーデン社会の変化が自分たちが誠実に職業を全うするのを妨げる、ということを書いている。 コルベリは、誠実に自分の仕事を全うしようと努力する全ての職業人の気持ちをせつせつと代弁している。「警官殺し」という刺激的なタイトルは、誠実に職業を全うしようとする警察官を絶望に追いつめるような状況を暗示している。 (2020.12.8) |

---ラヴクラフト全集3---by H.P.ラヴクラフト |

「ダゴン」は悪夢のような作品である。子供の頃、こういう悪夢を見たような気がする。 「家のなかの絵」は過去の霊に取り憑かれた男の話。霊に限らず何かにこだわりを持つとそこから離れられなくなる、ということは日常生活の様々なことで経験する。新興宗教や特殊詐欺のような重大なものや、スマホ中毒のような比較的軽症のものまで、人間の心というものはある種の粘着性を持っている。なるべく軽快に生きたいものだが、それにはある程度の自覚(フィードバック)が必要であろう。 「無名都市」は知らない街に紛れ込んだ男の話。もちろんその街には異界の者たちが住んでいる。

「潜み棲む恐怖」。雷雨と共にやってくる魔物。その正体は・・・。 「戸口にあらわれたもの」は幽体交換とゾンビを組み合わせたもの。映画でお馴染みのテーマだが、書かれた当時は他に例を見ないものだったのではないか。 「闇をさまようもの」は悪夢のような物語である。主人公ロバート・ブレイクが見た悪夢を、主人公自身が表現している。読んでいる我々も主人公と一体化して悪夢を見ているようである。 「時間からの影」はある古代学者が砂漠でこの世のものとは思えない不思議な構造物に遭遇する話である。夢と現実との境目におかれた主人公の体験談である。 「資料: 履歴」はラヴクラフトが友人に送った手紙の中から、彼の生い立ちや作品を書くための動機や要点を取り出したものである。彼が子供時代から神秘的なものに興味を持っていたことがわかる。 主人公たちが異界に住む住人たちと遭遇する物語が集められている。物語を読むと、恐ろしい魔物たちは異界ばかりでなく、現代の日本にも住んでいることがわかる。テレビのニュース番組の地方版(社会面)を見ると、魔物のような人たちが、毎日信じられない事件を起こしている。 (2020.12.5) |

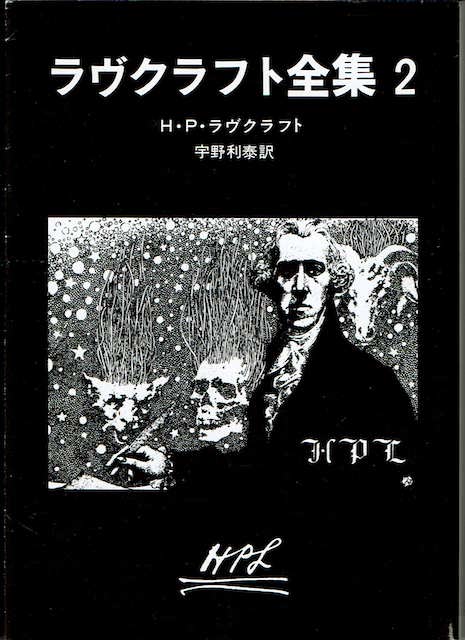

---ラヴクラフト全集2---by H.P.ラヴクラフト |

この巻には、「クトゥルフの呼び声」、「エーリッヒ・ツァンの音楽」、「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」の3篇が収められている。 「クトゥルフの呼び声」は巷に流布している「クトゥルフ神話」の元になった物語である。宇宙から来て海底に眠る怪物クトゥルフはこの物語から誕生した。 「エーリッヒ・ツァンの音楽」は一度住んだことはあるが、二度と行くことのできない街にある下宿屋の屋根裏部屋に住む老音楽家の話。彼は夜な夜な、ヴァイオリンに似た楽器でこの世のものとも思えない奇怪なメロディを演奏する。そのメロディは窓から外に漏れ、得体の知れないものを呼び込む。

「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」はラヴクラフトが残した3編の長編のひとつである。18世紀から生き延びて19世紀に現れた人間に似た異界の生物。塩と化して再生の時を待つ怪物たち。黒魔術と呪術に満ちたおどろおどろしい世界。 ポーやラヴクラフトが生きた19世紀から20世紀初頭のアメリカは現代よりも中世東ヨーロッパの世界に近かったのかも知れない。 得体の知れない新型コロナウィルスに攻撃され、右往左往している西暦2020年の人類。これって100年前にH.P.ラヴクラフトが書き残した本の中で、クトゥルフやインスマウスに襲われて訳もわからないまま逃げ惑うひとびとの別の姿ではないだろうか。現代に (2020.11.30) |

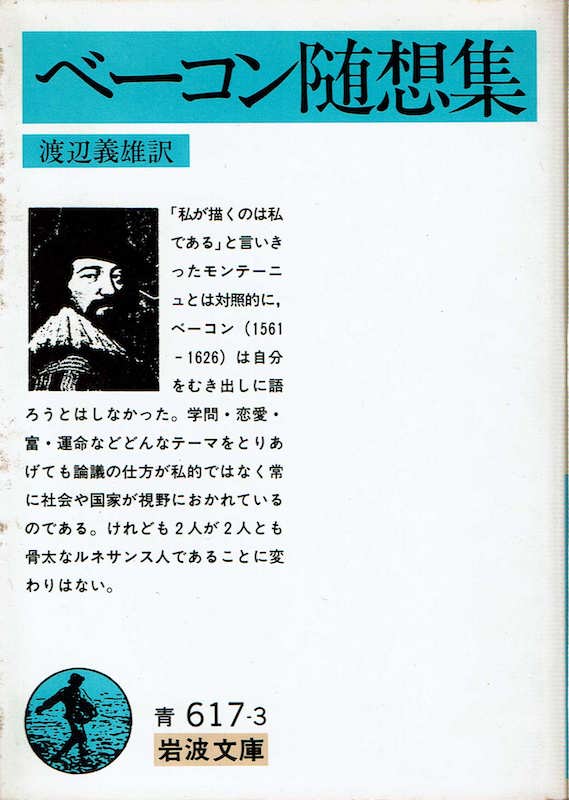

---ベーコン随想集---by フランシス・ベーコン |

フランシス・ベーコン(1561年 - 1626年)は、「知識は力なり」の名言や、「イドラ」の概念で有名なイギリスの哲学者、神学者、法学者、政治家、貴族である。 本書は原題を「Essays」といい、全59章に渡って当時のイギリス人の人生や社会について具体的に述べている。400年前のことを述べているのだが、妙に現代の日本人の生き方にも通じるものがある。人間が生きる上で、基本的なものは変わるものではないということだろう。エセー(仏: Les Essais)とはフランスのモラリスト、ミシェル・ド・モンテーニュが107の随筆を集めて1580年に刊行した書物である。フランス語の「Essais」は「試み」や「企て」という意味である。ベーコンはモンテーニュの「随想録」を念頭に本書を創作した。 5. 逆境について。「順境は悪徳を最もよく表わし、逆境は美徳を最もよく表わす」ということは古代中国の「人間万事塞翁が馬」ということとほとんど同じことを言っている。 6. 偽装と隠蔽について「虚偽をまぜることは、絶えず快楽をつけ加えることである。害をなすのは、心を素通りする虚偽ではなく、心の中に沈んで居すわる虚偽である」とは人間関係の潤滑油となる冗談やおふざけについて述べている。冗談やおふざけも度を越せば悪ふざけとなり、歓迎されない。

7. 両親と子供について。「最も年上の者が大事にされ、最も年下の者は甘やかされるが、そのまん中にいわば忘れられた者がいて、それらの子供がかえって最も立派な人物になるだろう」とは時代や国に関わらず普遍的な事実であろう。 11.高い地位について。「賢い人々には、なすべきことが現在も将来も、たくさんある。それゆえ、過ぎ去ったことに心を悩ます人々は、自分自身を粗末にするにすぎない」とは優れた人生論である。 12.大胆について。「大胆は危険や支障が目に入らないからである。それゆえ、大胆は相談には不向きだが、実行にはよい」。慎重な人は考え深いが実行力に乏しい。大胆な人は実行力はあるが、考えが浅い。とはよくあることである。誰しも大きなことをするときは、清水の舞台から飛び降りるつもりで、何も考えずに「えい」とやる。やる前によく考えておくことが大事だ。 18.旅行について。行く先の会話を少しでも勉強しておく、現地の案内者を用意しておく、日記をつける、一箇所に長逗留をしない、などのアドヴァイスは、今、旅行を計画している人たちに対しても役立つ提言である。 21.遅延について。「好機は前髪を差し出し、つかんでくれないと、禿げた頭を向ける」、あるいは「初めは受け取らせるために瓶の取っ手を向け、後ではつかみにくい胴を向ける」。「ものごとの発端と開始の時機をうまく見定めることほど、すばらしい知恵はない」。「危険は取るに足りないと思われたら最後、もはや取るに足りないものではない」。企業の創業者が成功の秘訣を答えているようでもあり、いつも株で儲けている人がその秘訣を語っているようでもある。我々が生きている世の中とは無縁のことを述べているのにも関わらず、共通することを言っているのではないかと思わせてしまう。 29.王国と国家の真の偉大について。「武器を取る正当な理由があっても奮起しない国家は、偉大となることを期待してはならない」という意見は時代や状況が違うとはいえ、普遍的な考え方だろうと思う。 32.談話について。「本論に入る前に、事情をくどくどと述べるのは、退屈なものである。全く述べないのは、無作法である」とは難しい。筆者はいつも無作法である。 45.建築について 46.庭園について。ベーコンは貴族だった。ここで述べる建築は西洋のお城のようだし、庭園は公園のように広い。 ベーコンは人生で遭遇する59のことについて意見を述べた。自分が今切実に思っている項目は深く読めるだろうし、そうでない項目については通り過ぎていく知識の一つとして読めるだろう。筆者は今近づきつつある、誰もが通らなければならない「死について」の章をひと事としてではなく読んだ。

* もくじ * 1.真理について 2.死について 3.宗教における統一について 4.復讐について 5.逆境について 6.偽装と隠蔽について 7.両親と子供について 8.結婚と独身生活について 9.嫉妬について 10.恋愛について 11.高い地位について 12.大胆について 13.善意および本性の善意について 14.貴族について 15.反乱と騒動について 16.無神論について 17.迷信について 18.旅行について 19.帝国について 20.忠告について 21.遅延について 22.狡猾について 23.我が身のための知恵について 24.革新について 25.敏速について 26.賢く見えることについて 27.友情について 28.出費について 29.王国と国家の真の偉大について 30.養生法について 31.猜疑心について 32.談話について 33.植民について 34.富について 35.予言について 36.野心について 37.仮面劇と催し物について 38.人間の本性について 39.習慣と教育について 40.運命について 41.利子について 42.青年と老年について 43.美について 44.身体的欠陥について 45.建築について 46.庭園について 47.交渉について 48.支持者と友人について 49.請願者について 50.学間について 51.党派について 52.礼式と礼儀について 53.賞賛について 54.うぬぼれについて 55.名誉と評判について 56.裁判について 57.怒りについて 58.諸物の転変について 59.噂について (2020.11.28) |

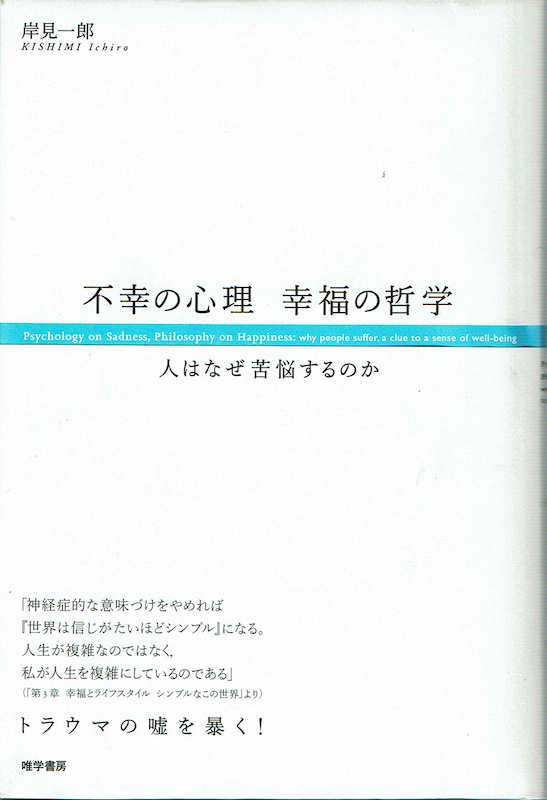

---不幸の心理、幸福の哲学---by 岸見一郎 |

著者の岸見一郎氏はアルフレッド・アドラーの翻訳者であり、紹介者でもある。アドラーはフロイトと同時代に生きた心理学者、哲学者である。日本ではフロイトほどには知られていなかった。岸見氏によって「課題の分離」という言葉とともに、日本にも広まりつつある。 「課題の分離」は、特に日本人にとって新鮮な概念である。ノイローゼなどの軽い精神疾患はほとんどの場合、各人の「課題」が分離されないまま放置されていることが原因である、と著者は言う。 日本でフロイトやユングに比べてアドラーが知られていなかったのは、日本人が「課題の分離」を苦手としていたことによる。それは私の課題です。それはあなたの課題です。と言うと、大抵の日本人はそんな水臭いこと言うなよ、と反論するだろう。都会でも人間同士の付き合いは村社会で通したいのが日本人の特性である。 なぜ同じ環境で育った兄弟姉妹がまるで違う大人に成長するのか。岸見氏は明快に答える。 子どもたちそれぞれが自身のライフスタイルを決めたからである。それぞれの生活の中で各人が選び取る要因が違うので、ライフスタイル=性格が異なってくる。 著者はライフスタイルについてこのように述べている。 ライフスタイルを構成する信念体系を次の三つに分けて考えることができる。

つまり、他人が自分をどのように見ているか。その中で自分は何をしたいのか。自分がそれを実現するために邪魔をするものは何か。 幼稚園で、小学校で、中学校で、・・・。自分が今いる社会で自分の居場所を確保するには。そして居心地を良くするには。それぞれが今まで生きてきた中であみ出したやり方で行なっている。そのやり方をアドラーはライフスタイルと名付けた。アドラーは各人が課題の分離を実行することによってほとんどの精神疾患は無くなる、と言う。 アドラーが日本で広まらなかったのは、向学心旺盛な日本人はフロイトの精神分析を学問とみなし、人間の生き方を模索することは学問ではないとみなしたからだろう。 (2020.11.21) |

---樅ノ木は残った---by 山本周五郎 |

伊達騒動とは幕府の老中酒井 国家老の原田甲斐は陰謀を阻止するために手を尽くす。命をかけて仙台藩の分割を阻止する。 第4代将軍・徳川家綱の治世期の話にもかかわらず、なんとなく身につまされる思いがするのは、身を捨ててお家を守る原田甲斐の姿に、現代の日本の中級官僚やサラリーマンの姿がダブって見えてしまうからだ。近畿財務局職員が当時の首相を守るために自殺したのはつい最近の出来事である。 江戸にいるときは仙台藩のためにさまざまな画策をし、国に帰ると何週間か山にこもって鹿狩りをする。女性にはやたらモテるが手は出さない。原田の人物像はストイック過ぎるかな。 著者はストイックな原田に対比する人物として、新八とおみや、おみやの兄、柿崎六郎兵衛という人物を描く。新八は武家の出だが運命に翻弄されて、 一流大学、一流企業からドロップアウトして路上ミュージシャンになろうとする若者。援助交際、水商売から立ち直る女性。薬をやったり、DVをして芸能界から消えていくタレント。著者は我々読者にも身近な人物として、江戸時代の若者たちを描く。 山本周五郎は5年後に「虚空遍歴」で、その後の新八の生活を描く。 (2020.11.19) |

---雲をつかむ死---by アガサ・クリスティ |

原題は「Death In The Clouds」。「雲の中の死」である。 飛行機に乗った12人の搭乗者。その中にはポアロもいる。 周りに客がいる中で、ある乗客が殺される。不可能と思われる状況の中で、普通に犯罪が行われる。 クリスティは心理的なトリックを使って説得力のあるシーンを作り上げる。 狭いところで行われた犯罪であるが、犯人はなかなかわからない。ポアロは登場人物ひとりひとりを面接する。ポアロの真価は証拠を探すことではなく、会話によってそれぞれが隠していることを明らかにしていくことである。 本題には関係ないが、ある登場人物が「雨夜の品定め」をするシーンがある。ちなみに「雨夜の品定め」とは源氏物語の帚木(ははきぎ)の巻で、五月雨の一夜、光源氏や頭中将(とうのちゅうじょう)たちが女性の品評をする場面である。 考古学者ジャンがいずれも美人の伯爵夫人、貴族の令嬢、美容院の助手について「雨夜の品定め」をする。彼が選んだのは・・・。ミステリーの中に恋愛を含ませるのはクリスティの得意技である。 (2020.11.11) |

---蒼ざめた馬---by アガサ・クリスティ |

原題は「The Pale Horse」。蒼ざめた馬(あおざめたうま)というのはヨハネ黙示録第6章第8節にあらわれる、死を象徴する馬のことである。小説では本書の他にロープシンの「蒼ざめた馬」、五木寛之の「蒼ざめた馬を見よ」 などがある。映画ではクリント・イーストウッドが監督、主演した「ペイルライダー」(Pale Rider)という作品がある。 本書はノン・シリーズ物である。主人公兼語り手は学者兼作家のマーク・イースターブルックという中年の男性である。 「蒼ざめた馬」という屋号の家に3人の魔女が住んでいる。彼女たちは時々降霊会を開く。噂によると、自分にとって都合の悪い人を呪い殺す手伝いもしてくれるという。 殺人事件が起こり、マークが調査するうちに「蒼ざめた馬」の3人の魔女に行きつく。おとりを使って、本当に呪い殺すことができるのか確かめようとする。・・・。 もちろんクリスティの場合、オカルトは味付けに過ぎない。合理的な解決を用意している。 意外な真相。 今回はあまり良い切れ味ではなかったが、降霊会のシーンではドキドキした。 本題には関係ないが、クリスティはある登場人物に興味深い意見を言わせている。 「うちの人は本当に善良な人でね。そして、善良であるがゆえに事態をむずかしくしてしまうこともときどきあるんですよ。だってほら、善良な人たちって、悪というものをちゃんとは理解してないでしょう」少し間をおいてから、手つ取り早い口調で言った。「たぶんわたしのほうが適任だと思いますよ」 思わず口元が少しゆるんだ。「悪のほうはあなたの担当というわけですね」 悪を知らない人には相談しにくいこともある。 (2020.11.9) |

---愛国殺人---by アガサ・クリスティ |

原題は「One, two, Buckle my shoe」。マザー・グースの1編だ。「いち、に、くつ はこう」ではおかしいのでアメリカ版の題名「Patriotic Murders」にしたんだろう。イギリス版てもアメリカ版でも内容を暗示しているのに変わりはない。両方とも最後にならないとわからないが。 ちなみにマザー・グースは「Three, four, Knock at the door」となり、「Nineteen, twenty, My plate’s empty」と19,20まで続く。それぞれのセンテンスが小説の各章の題名になっている。 ポアロが行きつけの歯医者に行く。先生が急病で休みになったていることを願いながら。願いも虚しく無事に治療を終えて、帰宅する。そこへ警察から電話がかかってくる。

あなたが帰った後、歯科医師が自殺しました。はて、いつも通りの対応だったが・・・。あの先生が自殺するなんて考えられない。 事件は始まる。とりあえず、その時待合室で見かけた患者たちを調査する。犯人はその中にいるに違いない。 簡単に思えた事件は難攻する。ポアロはふとしたことを疑問に思う。そこから事件のいとぐちはほぐれ始める。・・・。 意外な真相。 こういうふうになっていたのか。人の世の中は、まるで (2020.11.7) |

---完本 文語文---by 山本夏彦 |

元雑誌「室内」社長でエッセイスト、山本夏彦が、今はもう廃れたといってもよい「文語文」に寄せる想いを述べたエッセイを集めた本である。 筆者は中学校で国語の他に漢文というのを習った。その後筆者の息子や娘の時代には漢文の授業はなかった。その時に習った漢文が文語文に近い。口語文に対する文語文である。現在は言文一致が徹底されている。話す言葉と書く言葉が同じである。昭和の初期までは話す言葉と書く言葉は別れていた。 この本の著者山本夏彦は文語文の大切さを述べる。文語文はリズムが良い。音読するのに適している。素読というのは何回も何回も音読して文章を暗記する。その文章を体に染み込ませる。 すると自分が文章を書く時に自然に美しい文章が体から出てくる。だから昔の人は皆文章家であった。 西洋の詩の訳詞は口語体になって廃れてしまったという。 「時は春、 日は これを口語文にしたら面白みはなくになってしまう。 著者は繰り返しいう。口語文は意味はわかっても朗読に耐えない、と。文庫に入っている数少ない文語文の作者、中島敦と芥川龍之介を読んでみようか。 著者はルーマニアの作家・思想家、エミール・ミハイ・シオランの言葉を紹介する。 「私たちはある国に住むのではない。ある国語に住むのだ。祖国とは国語だ。それ以外の何ものでもない」 (2020.11.5) |

---クィン氏の事件簿---by アガサ・クリスティ |

12の短篇が収められている。登場人物はサタースウェイト氏とクィン氏。サタースウェイト氏がある出来事に出会い、困惑すると、クィン氏が現れ、出来事の意味を暗示する。それによってサタースウェイト氏にはその出来事が違った世界に見えてくる。 出来事には男と女が関係している。男と女の誤解や行き違いが不幸の元になっている。遭遇したサタースウェイト氏は傍観者でしかない。どこからともなく現れたクィン氏がサタースウェイト氏にある示唆をする。サタースウェイト氏は傍観者から演技者へ変化して、ドラマに参加する。 「ある賭博係の心情」。毎年、冬は保養地モンテカルロで過ごすサタースウェイト氏はある出来事に関心を持つ。アメリカ人の若者と若い女性、それと東欧の伯爵夫人の緊張感のある関係。カジノで伯爵夫人と出会ったサタースウェイト氏はある光景を目にする。賭博係がサタースウェイト氏の勝ち札を伯爵夫人に差し出したのだ。はて・・・。最後は落語の「厩火事」のオチに似た結末になる。男と女のことは本人たちにしかわからない。 「闇からの声」はポアロ物としても通用する。クィン氏からの示唆はほとんどなく、サタースウェイト氏が解決する。ある貴婦人の娘が夜な夜な囁くような声を耳にする。それは遠い昔に起こったある出来事に起因する。「闇からの声」は「過去からの声」でもあったのだ。 「ヘレンの美貌」は人類の永遠のテーマ。男ふたりと美貌の女の間に起こるドラマである。そのドラマは人間が存在するところでは常に起きている。もちろんサタースウェイト氏の身近にも。 「翼の折れた小鳥」はポアロ物としても通じる。殺人のトリックと狂気。クィン氏はサタースウェイト氏の無意識化の分身のようだ。 「ハーリクィンの小道」では、クィン氏はこの世のものとは思えない存在として描かれている。クリスティはこの書で幻想小説に挑戦しているのではないか。 (2020.11.4) |

---オリエント急行殺人事件---by アガサ・クリスティ |

クリスティの最も有名な小説で、映画化もされている。筆者はポアロをアルバート・フィニーが演じた1974年のものと、ケネス・ブラナーが演じた2017年のものを観た。どちらも凝った演出でオールスターキャストの映画であった。筆者はイングリッド・バーグマン、ショーン・コネリー、ローレン・バコール、ヴァネッサ・レッドグレーヴが脇役で出演した1974年版が好みであった。 本書は再々読であり、犯人もその動機も知っていたが、それでも面白かった。むしろ以前読んだときよりも今回の方が感動した。若い頃はトリックとか犯人当てに興味があり、登場人物たちの心理にまで関心が向かなかったためであろう。 人間ドラマとしては小説の方がドラマチックで、映画より感動的であった。内容がわかっていながら涙ぐまずにはいられなかった。 また、著者がどのように伏線を張ったか、それをどのようにフェアに回収しているかがよくわかった。何年かすると消えてしまう作品と、後世にまで残る作品との違いはその点にあるのだろう。 (2020.11.1) |

---シタフォードの秘密---by アガサ・クリスティ |

主人公はポアロでもメープルでもない。事件を担当するナラコット警部かと思っていたら、途中から出てきた元気な娘、エミリーが主役をさらってしまう。 クリスティはときどき、「トミーとタペンス物」のタペンス、「茶色の服の男」のアン・ペディングフェルド、「パディントン発4時50分」のルーシー・アイルズバロウなど、元気印の女性を主人公にする。本書のエミリーもそのひとりである。 あるお屋敷で集まった客たちが降霊会をする。そこに降りてきた霊は10キロほど離れた場所にいるある人が死んだ、という。確かめてみると、本当にその時刻に死んでいた。 彼が死んで得をするのは誰だ。捜査はそこからスタートする。調査していくうちに、登場人物のそれぞれが怪しく思えてくる。 この小説の優れた点は誰が犯人か、ばかりに焦点を合わせるのではなく、登場人物それぞれの性格をうまく描き分けていることだ。「Who done it ?」(フーダニット=誰が?)だけではなく、「Why done it ?」(ホワイダニット=なぜ?)も欠かせないテーマになっている。 さらに恋人を救うために捜査を始めたエミリーが最後に選んだ男性は誰? というおまけもついている。 (2020.10.30) |

---ゴルフ場殺人事件---by アガサ・クリスティ |

1923年に出版された、クリスティ2冊目のポアロ物である。 もともとシャーロック・ホームズとワトソンをモデルにしただけに、この小説でのポアロはヘイスティングスを相手にしたホームズのようである。1930年代に入るとヘイスティングスの出番は減り、ポアロの独壇場になってくる。 初期のクリスティは心理的な要素よりも、パズル的な要素を重んじていた。本書もジェフリー・ディーバーのように目まぐるしく、どんでん返しが続く。 原題は「Murder On The Links」。Linksにはゴルフ場の他に関連性とか関係性という意味があり、両方をかけているのだろう。 クリスティがゴルフをしている写真が残されており、本書は趣味と実益を兼ねた題材だったのだろう。もっとも本書ではゴルフをするシーンはない。造成中のゴルフ場の端っこで死体が発見された、という設定に使われただけだ。 (2020.10.28) |

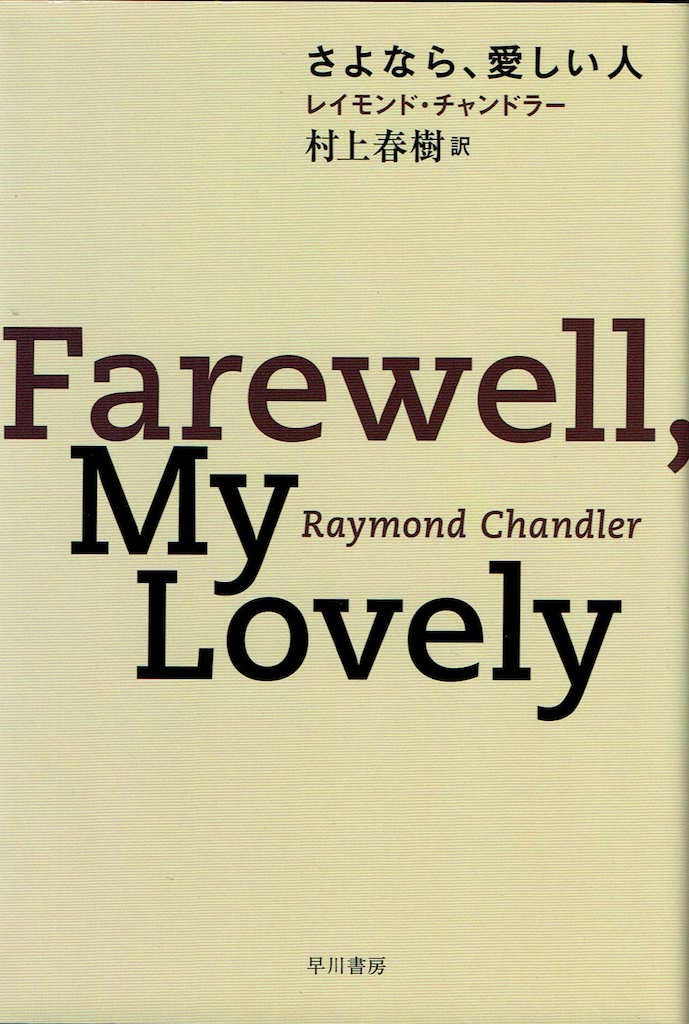

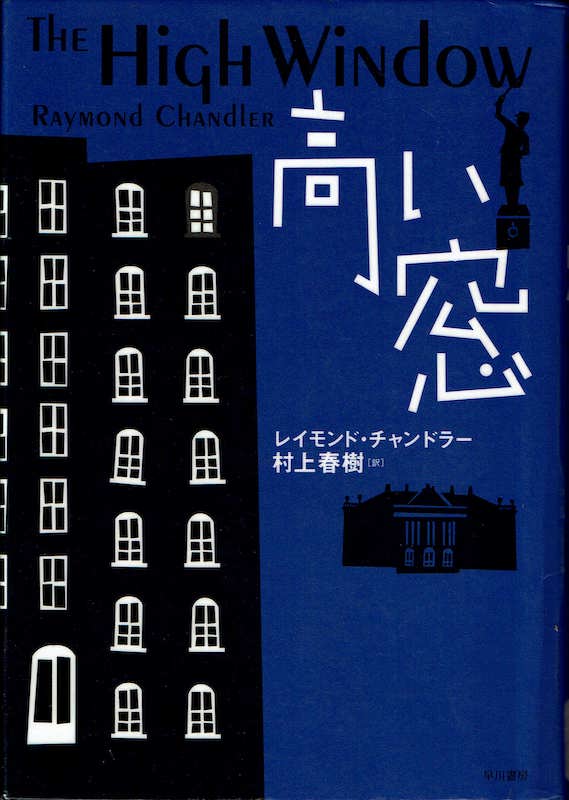

---さよなら、愛しい人---by レイモンド・チャンドラー |

レイモンド・チャンドラーが彼の7冊の長編小説で作り上げた形式は唯一無二である。 一人称でできた小説は以前から存在する。一人称をこれほどうまく使って書かれた小説は他にない。 著者はフィリップ・マーロウという人物に好きに行動させ、彼が出会う様々な人物の個性をみごとに表現している。ムース・マロイ、黒人専用ホテルのマネージャー、体臭の強いインディアン、アル中女とその向かいに住むお節介なばあさん、マーロウが賭博船に乗り込むのを手伝う元警官レッド、警察署の中に住む変な色の虫、マーロウが接触する人物は、虫に至るまで読後忘れられなくなる。 なかでもマーロウの個性は際立っている。マーロウは観察する人であるばかりか、独白によって自分の個性を表現する人でもある。 マーロウがときどき漏らすセリフは著者独特のものである。翻訳した村上春樹の著書にはこの手の比喩が頻繁に出てくるが、チャンドラーのパクリ、あるいはチャンドラーに大きく影響されたのだ、とわかる。 「その手の仕事は前もって念入りに下見されているんです。歯医者が金の詰め物をする前に、歯を細かく調べ上げるみたいにね」とか、 「金髪の女。僧正がステンドグラスの窓を蹴破りたくなるような豪勢なブロンドだ」とか、 「煙草に火を点けた。配管修理工のハンカチみたいな味がした」とか、 「きっとメエ・ウェストのヒップの片方くらい広々した心を持った人物に違いない」とか、 「そして私は吐いた。ディジー・ディーン (剛速球投手)だってこれほど勢いよくは放れないだろうというくらい勢いよく」とか、 「こっちにいるお若いのはしっかりと口をつぐんでいられるようだがね」「彼は女房持ちでしてね」と私は言った。「日々訓練を積んでいます」とか。 チャンドラーはこれらの比喩を楽しみながら書いたのか、それとも苦吟しながら書いたのかわからない。ある時は苦く、ある時は洒落ていて、ある時は的確である、これらの比喩はチャンドラーの7冊以外には見たことがない。 幕切れは急に訪れる。普遍的なものは男と女の感情である。「Farewell, My Lovely」ということばが読者それぞれの頭のなかで反響し合うような、印象的な終幕である。 (2020.10.27) |

---ハイデガーの思想---by 木田 元 |

ハイデガーの代表作といえば「存在と時間」である。この本は難しいので有名である。この本を理解できるのは世界中で10人前後しかいないという。理解できる人が少数であるにもかかわらず、ハイデガーは20世紀を代表する哲学者であるという。 筆者も書店で何度か、かの有名な「存在と時間」を手に取ったことがある。確かに難しい。何が書いてあるのかわからない。 内容を理解できないという前に、単語が理解できないのだ。延々と、こんな単語は習ってないぞ、という造語の組み合わせで書いてある。 「現存在」は何回か出てくるうちに人間のことだな、とわかるが、「払隠」「開蔵」「為立」「開離性」「時熟」などという単語は広辞苑にも出ていない。こんなに造語を連発するのはハイデガーだけだ。プラトン、アリストテレス、ニーチェは普通の言葉で書いている。内容は難しいが読み通すことはできる。 ハイデガーの研究者、木田元氏はこの本でハイデガーの思想をわかりやすく解説している。この本を読むと、ハイデガーはすごい、と納得させられる。 ハイデガーは20世紀の哲学者だが、その根っこは2,500年前のソクラテス、プラトン、アリストテレスにある。「存在と時間」を書いた目的はアリストテレス、デカルト、カントの歴史的な意味を解説するためだったという。メインの議論は後編に書くつもりであった。だが、後編は書かれることはなかった。出版された「存在と時間」は全体の序論と前文で終わっている。木田氏はこの本は未完の書だという。未完ではあるが、歴史上有名な書物になってしまったのは、他にドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」がある。 (2020.10.24) |

---死者のあやまち---by アガサ・クリスティ |

クリスティはこの本ですごいトリックを仕掛けている。この仕掛けにはあっと言わされた。 冒頭、クリスティを戯画化したようなオリヴァ夫人が登場する。昔馴染みのポアロを自分がプロデュースした殺人パーティに招待するためだ。 あるお屋敷で殺人事件が起こる。ポアロはその犯人を当てた客に賞品をわたす役として招待される。ポアロは昔からオリヴァ夫人には逆らえない。早速お屋敷に出かける。そこで夫人から殺人事件のシナリオを渡される。 パーティの余興のはずの舞台で本物の殺人が起こる。殺人は起こったがその動機がわからない。ポアロは担当の刑事とともに捜査にあたるが事件の構造がまるでわからない。 1ヶ月後、あることをきっかけに突然その構造が明らかになる。まるで鏡合わせのような複雑な構造が。 これには驚いた。 (2020.10.20) |

---サボイ・ホテルの殺人---by マイ・シューヴァル & ペール・ヴァールー |

スウェーデンの南端の都市マルメで起こる殺人事件。担当するのは地元の刑事モーンソン。モーンソンはマルティン・ベックが以前「消えた消防車」の事件でマルメ市を訪れたときに顔を合わせている。中年の自由なライフスタイルの刑事である。夫人とは長いこと別居している。 モーンソンは自宅に婦人を残し、マルメ市の中心街に住み心地の良さそうな2DKのアパートを借りて一人で住んでいる。本書でベックもストックホルムの中心地域にアパートを借りて住み始める。やはり機能的で住みやすそうだ。刑事仲間のコルベリ夫妻と婦人警官のオーサ・トーレルを招いて、気のおけない引越しパーティをする。マルティン・ベックシリーズは事件そのものより、ベック刑事と仲間の刑事のライフスタイルが興味深い。

上司の命令で、マルメ市に出張になったベックは事件の起こったサボイ・ホテルに宿泊する。移動の日は地元の警察署に行かず、ホテルでゆっくり過ごす。 ベックとモーンソンが事件にあたるが、まるで進展がない。ベックはストックホルムのコルベリ刑事とも連携をとりながら捜査を進めるがどうも見当違いの方向に向かっているらしい。

マルメ市の対岸デンマークのドラウエアという海岸で観光客があるものを発見する。迷宮入りするかと思われた事件が進展するのはここからである。翻訳者はドラガーの海岸と訳しているが、これは英訳された本から翻訳したためだろう。スウェーデン語の発音では「ドラウエア」というらしい。グーグル・マップにはそう書いてある。 マルメ市のホテルから逃げた犯人がフェリーで対岸デンマークのコペンハーゲンまで渡るシーンがある。筆者はコペンハーゲンの海岸から対岸マルメを見たことがある。その距離はかすかに建物が見えるほど近い。フェリーで30分ほどだろう。今から思えばあの時フェリーに乗ってみたらよかった。 「マルティン・ベック主任警視は、はなはだおもしろくなかった」で終わる事件の結末は本シリーズに共通するテーマである「苦汁と皮肉」に満ちたものであった。 (2020.10.19) |

---マギンティ夫人は死んだ---by アガサ・クリスティ |

小さな村で起こる殺人事件。30年前に起こった事件が突然目覚める。クリスティ得意の設定である。 掃除婦をしているマギンティ夫人が下宿人に殺される。下宿人は逮捕され、死刑の判決を受ける。逮捕したスペンス警視は釈然としない。何か違うような気がする。自分は無実の男を死刑台に送り込もうとしているのではないか。 警視はポアロに相談する。ポアロは事件の起きた村に出向く。ホテルがないので3食付きの下宿屋に泊まり込み、半年前に起きた事件を調査する。当然物証はなく、関係者の話を聞くだけである。 ポアロは関係者ひとりひとりに質問する。ほぼ全編にわたって質問シーンが続く。以前ならこのまだるっこしいシーンに嫌気がさして本を閉じるか、斜め読みして先へ進んでしまっただろう。 このだらだらしたシーンを面白いと思わなかったらクリスティを読むことはできない。クリスティの面白さ、新しさに目覚めた今は、このだらだらしたシーンがとても面白い。 クリスティが目指したものはどんでん返しや、トリックではなく、事件を通して人間の心理を追求することなのである。 (2020.10.16) |

---航空救難隊---by ジョン・ボール |

著者ジョン・ボールは1911年 、ニューヨーク州に生まれ、大学を卒業した後、第二次世界大戦ではアメリカ陸軍に所属。その後は民間のパイロット、新聞のコラムニスト、ラジオ局の記者、出版社の編集などに従事した。1965年に発表した黒人警察官ヴァージル・ティッブスを主人公とする長編「夜の熱気の中で」でアメリカ探偵作家クラブ(MWA)賞の新人賞を受賞した。 著者は民間のパイロットをしていた経験から、1966年に本書を、1970年に「最後の飛行」を出版した。2作品とも主人公は民間のパイロットおよびその関係者たちである。 本書で主人公が嵐の中を操縦するシーンや、「最後の飛行」の主人公が事務室で航空機の到着を待つシーンに異様な緊迫感を感じるのは著者の実体験によるものだからであろう。 大型の航空機を操縦したことがない主人公が、嵐の中を着陸するシーンで、昇降舵をおろしたら機体がフワッと浮き上がるのを感じたところや、滑走路に降りた瞬間あまりのスピード感に恐怖を抱くところなどは、実体験の裏付けがなければ書けないだろう。 主人公たちが免許を持たないのに大型旅客機を操縦しなければならなくなる葛藤を描いた以下のセリフは冒険小説の定番とはいえ涙せずにはいられない。 「みんな手ぐすねひいて待っているんです。刑務所で会いましょう」「それはわかってるよ、エド、おれも考えていたんだ。おそらくウィリアムズ中佐にもわかっているだろう。しかし、いまいちどおなじ決断をせまられたとしても、やっぱりおれはこうするだろうな。 きみはどうだ」「いうにはおよびません」 航空機ものはサン・テグジュペリの「夜間飛行」、アーサー・ヘイリーの「0-8滑走路」や「大空港」、ギャビン・ライアルの「ちがった空」「本番台本」、ルシアン・ネイハムの「シャドー81」、ネルソン・デミル、トマス・ブロック共著の「超音速漂流」、など数々の名作が書かれている。本書はその系統につらなる初期の作品である。 (2020.10.15) |

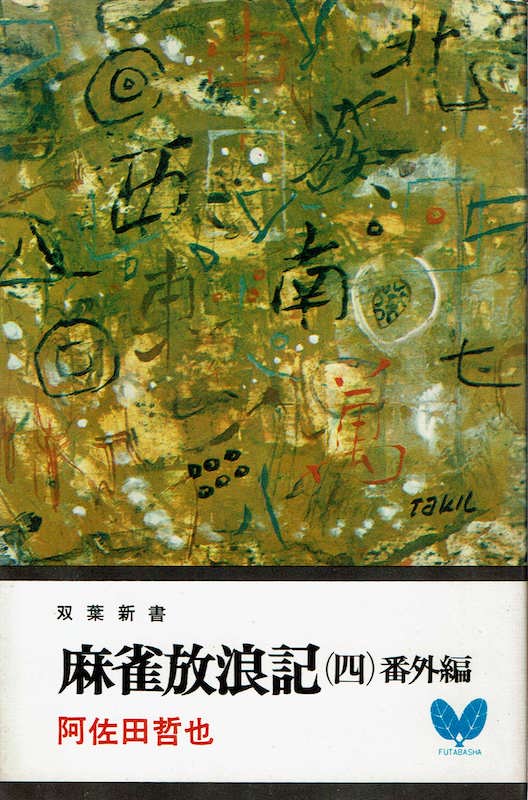

---麻雀放浪記(四)番外編---by 阿佐田哲也 |

本編の主人公は(一)(二)(三)の主人公「坊や哲」ではない。「李億春」という在日朝鮮人である。時代は終戦直後の混乱の時代から10年ほど進んでいる。語り手兼脇役として登場する「坊や哲」は勤め人になっている。 代わりに活躍するのは李億春である。彼はかつての坊や哲同様失うものがない。体ひとつを元手に麻雀を打ちまくる。負けたら体で支払うしかない。おかげで彼の指は親指以外は一本もない。「親指トム」と呼ばれている。 日本は高度成長時代に入り、ほとんどの国民の生活は中流の下になろうとしていた。坊や哲でさえ勤め人になり、毎月給料をもらう生活をしていた。

時代遅れの雀士李は時代に背を向け、ひたすら麻雀の勝負に情熱をかける。彼の情熱がこの世界から足を洗っていた坊や哲、ドサ健の心に火をつける。雀荘の片隅に 敗戦の焼け跡から 本書は4人がヤクザから逃れ、警察から逃れ、雑木林の中を逃げ惑いながら、お互いの名を呼び合うシーンで終わる。<森サブーー!> <おっさんーー!> <哲よぅーー!>。 (2020.10.13) |

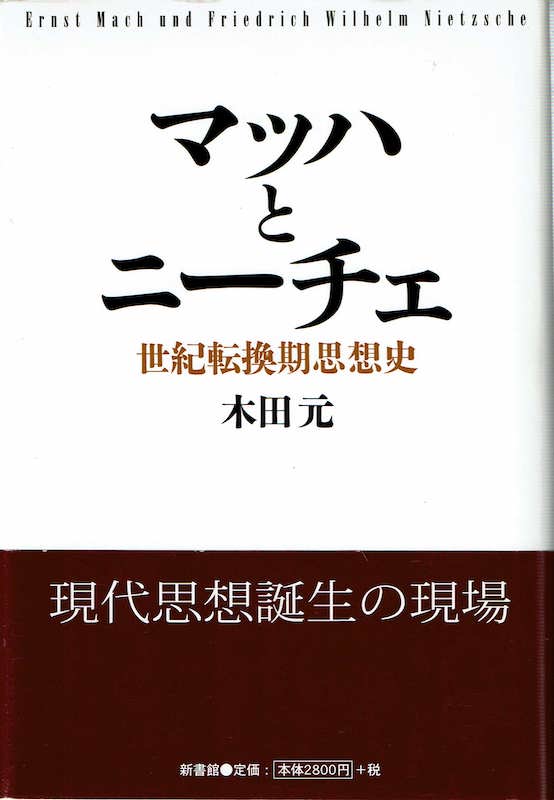

---マッハとニーチェ 世紀転換期思想史---by 木田 元 |

本書の副題は「世紀転換期思想史」という。エルンスト・マッハとフリードリヒ・ニーチェというふたりの思想家を中心にして、19世紀末の哲学者、文学者、革命家、物理学者たちが織りなす知的空間がどいうものであったかを日本の哲学者木田元が表現しようとした。エルンスト・マッハというのはその名前が超音速の単位であるマッハの由来となった、チェコの物理学者、哲学者である。フリードリヒ・ニーチェはもちろんあのニーチェである。 19世紀末に活躍したあらゆる分野のひとびとがこの本に登場する。哲学者ではマッハとニーチェ、フッサール、ウィトゲンシュタイン、ハイデガー、カッシーラー。物理学者ではアインシュタイン、フリードリッヒ・アードラー。文学者ではホーフマンスタール、ムージル、ポール・ヴァレリー、トーマス・マン、ドストエフスキー。革命家ではレーニン、トロツキー、ボグダーノフ、バザーロフ。初めて目にする名前も数多くいて戸惑った。 この時代に、これほど多種多様の人々がそれぞれの枠にとどまることなく、幅広く交際していたのだ。目が回るようだ。 著者が注目したように、各界の偉人たちがマッハとニーチェの思想を中心にして離合集散する様は絢爛豪華というしかない。19世紀末から20世紀初頭にかけて、文化文明が飛躍的に発展したのも十分にうなづくことができる。 (2020.10.12) |

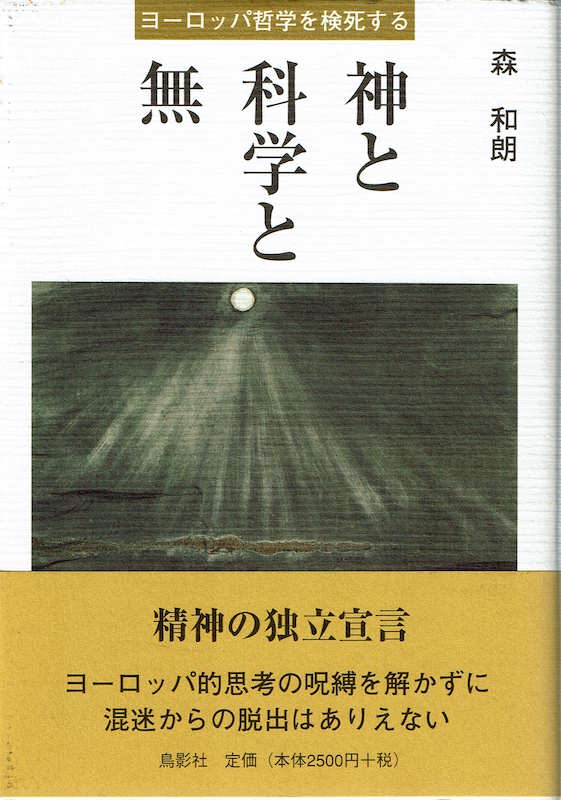

---神と科学と無 ヨーロッパ哲学を検死する---by 森 和朗 | |

|

|

本書の副題は「ヨーロッパ哲学を検死する」という。デカルト、カント、ヘーゲル、マルクス、ニーチェ、ハイデガー、サルトルという7人の哲学者たちを取り挙げ、ヨーロッパの哲学の流れを概観する。このメンバーを見れば哲学の体系そのものであり、特に「ヨーロッパの」という前置詞をつけなくても良いようなものであるが。 著者の経歴を見ると元NHKのディレクターであり、大学の哲学研究者ではない。市井の哲学研究家といったところか。 著者は以下の前置きを述べてから本論に入る。 「僕らはでたらめを言うことだって、自分の知恵じゃできないんですよ。自分一流のでたらめを言うのは、人真似で一つ覚えの真理を語るより、ほとんどましなくらいです」ドストエフスキーの「罪と罰」の中でラズミーヒンが言う言葉である。哲学することの第一歩は、どんなにでたらめであっても、自分自身の頭で考えることにある。 引用書籍は原書ではなく、すべて翻訳書である。大学の哲学者が書いたものに比べたら勘違いや思い込みがあるだろう。だが、これらは全て自分の頭で考えたことである。そういう矜恃が見て取れる。我々読者にとっても引用に次ぐ引用という文章よりも、自分の言葉で綴られた文章の方が飲み込みやすい。それにしても森氏は、彼らの哲学に対応して自分独自の批判的論考を述べることができるほどに、難解な哲学者たちの主な著書を読み込んでいる。大したものである。 著者は基本的に上記の哲学者たちを批判の目で見ている。近代哲学の祖ともいうべきデカルトやカントを批判するなど我々には考えつかないことである。 各章にはそれぞれ副題がついている。それが哲学者の実像を1行で表現している。元NHKディレクターとしてのジャーナリスティックなセンスが見てとれる。 誰もが尊敬するカントについては一番批判的に述べている。カントについてのコピーは「貧寒なる理性」である。「彼は論理を煩雑にし、用語を離解にしたばかりか、哲学の縄張りを拡げた」と述べる。確かにカントの著書を読むとまず用語がわからない。わからない用語を組み合わせて一つの文章を作り上げているので、何を言っているのかさっぱりわからない。もともと無い言葉をカントが勝手に造語しているのだから、わからないのは当然である。それをドイツ語から日本語に訳しているのだからますますわからなくなる。 ヘーゲルのコピーは「絶対へのモノマニー」である。「彼は内容空疎な観念論の用語で理論武装して、その枠のなかで考えなければならなかったのである」ということらしい。 マルクスのコピーは「自我のジュノサイド」。マルクスを肥大化した利己心の持ち主である、と言い当てる。「自我が未熟であったり、ひ弱であったりして自分の能力に自信の持てない者にとって、マルクスほど頼りがいのある存在はいない。彼は自己の独立をマルクスに譲渡することによってマルクスの天下無敵の利己心を我が物にすることができる」と述べた上で、「日本で、あんなに沢山の学者たちがマルクス主義を担いだのは、それによって自分たちの頭脳の貧弱さをかっこよく取り繕うためであった」と断定する。オーム真理教の麻原彰晃を思い出す。 ニーチェのコピーは「神なきヨーロッパに懸ける権力の虹」。著者は「マルクスの「空想的社会主義」の理論的矛盾をレーニンとスターリンが暴力的に解決したように、ニーチェの「空想的貴族主義」の腰砕けをヒトラーがその鉄槌でたたき直したのである」と述べる。確かにニーチェの超人思想はヒトラーの選民思想と紙一重だ。 |

デカルト

カント

ヘーゲル

マルクス

ニーチェ

ハイデガー

サルトル

|

|

ハイデガーのコピーは「存在の心地よきまどろみ」。著者はナチス党党員であり、その政策に協力したハイデガーを嫌っている。「ハイデガーは、そもそもの人格には何か人間にとって本質的なものが欠損していたのではあるまいか」と述べているほどである。 サルトルのコピーは「無の無なるかな」。サルトルのことも実存主義者として出発した彼がなぜ、マルクスの共産主義を賛美しなければならないのか疑問に思っている。 総論としてヨーロッパの哲学者たちのことを「彼らは無神論者と言うよりも、「覆神論者」と呼んだほうがいい。ヨーロッパにはそのような同類がうようよいるだろう。ヨーロッパの哲学者は、誰も自我とまともに向かい合おうとはしないから、自我を扼殺する神なしでは哲学などやっていけないのだろう」とけなし、批判的な目で見ている。 我々はヨーロッパの哲学を恐れ多いものとしてありがたがる必要はない、もっと自由な目で見ておかしいところはおかしいと言うことによって、真実に近づくことができる、と述べている。 (2020.10.9) | |

---殺人は容易だ---by アガサ・クリスティ |

本書の登場人物は「殺人は容易なんですよ」という。セリフは、「だれにも疑われなければね」と続く。 村で起こる連続不審死。事故か殺人かわからない。ある老婦人がこれは連続殺人だと気付く。気付いた直後、老婦人も被害者に。 本書にはお馴染みのバトル警視が登場するが、最後の2章だけ。探偵役になるのは東南アジアの勤務地から帰国したばかりの元刑事ルーク。 犯人はその動機も含めて、誰にも疑われることはない。物理的な謎よりも、心理的な謎が物語を支配する。クリスティ得意の心理ミステリーである。 本筋とは関係ないが、副主人公の女性がルークに対して言うセリフが印象に残った。 「好きだということは、愛していることよりもずっと大切だと思うわ。長つづきするから。あたしはあたしたちのあいだでいつまでもつづくものがほしいのよルーク。ただ 愛し合って結婚して、おたがいにあきてしまって、ほかの人と結婚したくなるようなことは、したくないわ」 (2020.10.6) |

---偶像の黄昏---by フリードリヒ・ニーチェ |

|

ニーチェが述べた言葉である。 「自分のなした行動に 古代から中世にかけて、ピュタゴラス会派、プラトン主義、キリスト教という流れがヨーロッパを支配し始める。それをニーチェは敏感に感じ取り、 以下の文章でニーチェがキリスト教の 「教会はいつの時代にも、根絶こそを、(官能の、矜持の、支配欲の、所有欲の、復讐欲の)根絶こそを、訓育の重点とみなしてきた 。しかし、あらゆる情念を根絶やしにするというのは、生を根絶やしにすることである。したがって教会の活動は、生に敵対するものなのだ」とか「神のお気に入りの聖者とは、理想的な去勢者である。神の国が始まるところ、そこが生の終焉の地である」 「キリスト教とは、一切のアーリア的価値の転倒、チャンダラ的価値の勝利であり、貧者や下層民に説かれた福音である」 「キリスト教がはじめて性に敵対するその怨念感情を根底に抱いて、性にまつわる現象をなにか不潔なものとしてしまった。キリスト教は、われわれの生の始まり、その前提となるところに汚辱を投げつけたのだ」

活動時期の後期に書かれた本書は、自身の著作の解説書ともなっている。 処女作「悲劇の誕生」で説明されることのなかったディオニュソスという言葉の意味を以下のように説明する。 生は永遠に繰り返すものである。生殖や産婦の苦悶、生きることの苦悩も永遠に存在する。「こうした一切のことが、ディオニュソスとい う言葉の意味である」と。 自著について、「私は、人類が所有するなかでも最も深い書物を人類に与えた。私の「ツァラトゥストラ」である」と述べる。 ニーチェは「力への意志」や「自由の精神」という言葉で繰り返し知力、精神力の重要性を主張する。彼はそのことを「苦労とは無能の現れである」と表現する。 (2020.10.4) |

---道徳の系譜---by フリードリヒ・ニーチェ |

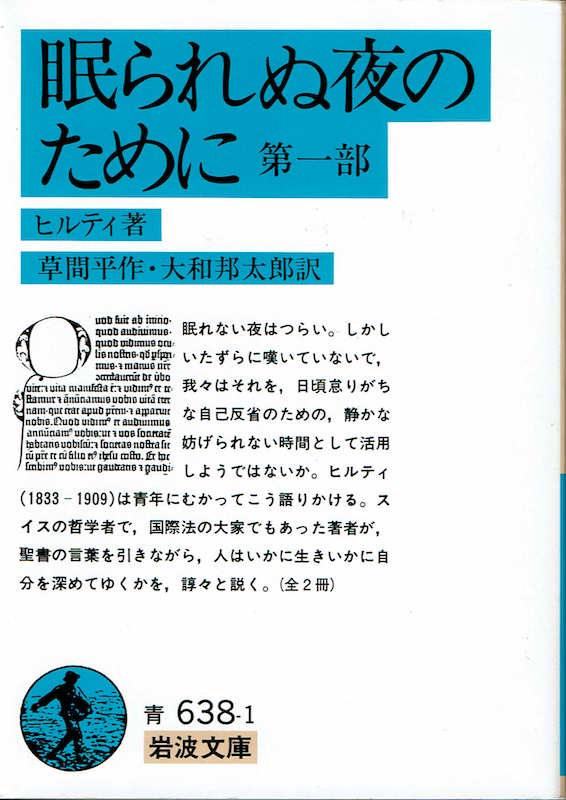

ニーチェは序言で自著に言及し「私の著作が読みうるようになるには一つの事が必要だ。諸君は殆ど牛にならなければならない。反芻する事だ」と述べている。 木田元氏は85年間の生涯のうち、少なくとも50年以上はハイデガーを原文で読み続けた。哲学者ではない我々一般の読者であっても、少なくとも数回は読み返さなければ哲学書を読んだとは言えないだろう。とりあえずニーチェに興味を持った筆者としては、今後も本書および他のニーチェの著作を読み返さなければならないと思う。 本書には三つの論文が収められている。「第一論文 善と悪・よいとわるい」ではキリスト教についてあることを述べている。ニーチェは殆ど全ての著作の中で、繰り返しキリスト教について述べている。それもカール・ヒルティのように盲信し、服従する態度ではなく、分析的に批判する態度で。 たとえば以下の論説は鋭くキリスト教の本質を捉えている。「それは周知のよ うに、三人のユダヤ男と、一人のユダヤ女(ナザレのイエスと、漁夫のペテロと、天幕匠のパウロと、それに第一に挙げたイエスの母マリア)だ。ローマは疑いもなくねじ伏せられた」「いかに奸智に長けた者といえども、果たしてなおこれ以上に危険な餌を案出することができるであろうか。誘惑し、陶酔させ、昏迷させ、堕落させる力において、「聖なる十字架」というあの象徴に匹儔すべき何物かを、「十字架上の神」というあの戦慄すべき逆理に匹儔すべき何物かを、神が人間を救うために自ら十字架にかかるというあの想像を絶した極端で法外で残忍な秘蹟劇に匹儔すべき何物かを案出することができるであろうか」。 最近のある学説では、ナザレのイエスはユダヤ人の革命家であり、彼の言行録とユダヤ教の教義とプラトンの哲学を統合してパウロがまとめあげたのち人々にひろめ、イエスが亡くなってから400年後にはユダヤの敵であり、イエスを処刑した張本人であるローマの国教にまでなった。その時にパウロが案出した効果的な手段は「神が人間を救うために自ら十字架にかかるというあの想像を絶した」秘蹟である、とニーチェは今から150年前に述べている。これは当時の人々にすれば、なんて

「第二論文 負い目・良心の 「第三論文 禁欲主義的理想は何を意味するか」では、 「貞潔と官能との間には何ら必然的な矛盾は存しない。あらゆるよき結婚、あらゆる真の情事はそうした矛盾を越えている。最も継細で最も鋭敏な人々は、そのうちにより多くの生の魅惑をさえ認めた」: 性と生の賛美である。ニーチェはキリスト教の唱える性へのタブーを認めていない。むしろ正しい性は喜びでしかない、という意見である。 「諸君は、「意志と表象」に関する彼の根本思想、す なわち「意志」からの解脱はただ「表象」によってのみ可能であるという思想は、あの性的経験 の一般化に由来するものではあるまいかという疑問を起こしてみたくもなるであろう。(序に言 っておくが、ショーペンハウァーの哲学に関するすべての疑問については、それが二十六歳の青年の構想であること、従ってそれはショーペンハウァーの特有性をうけているばかりでなく、人生のあの年頃の特有性をもうけていることを決して看過してはならない」: 「病人は健康者にとって最大の危険である。強者にとって災厄は最強者からでなく、最弱者から来る」: というのは真実である。筆者も過去を思い返してみると「強者」より、むしろ「弱者」から痛い目に遭わされている。「弱者」とはいっても、本当の意味で弱者ではない。ニーチェが言うように「あの覆い隠された眼附き」で「弱者」のフリをして、「われわれの信頼に最も危険な害毒と疑惑とを注ぎ込むのである」。 本書はニーチェの論文集で、ところどころ「力への意志」という言葉や「ツァラトゥストラ」という言葉が顔を出す。ニーチェの著作は全て連続していて全作で彼の思想を表現している。どこから読んでも彼の思想を感じ取る事ができる。 (2020.10.2) |

---象は忘れない---by アガサ・クリスティ |

「過去からの通知」または「あの時、本当は何があったの?」系の作品である。 ある娘の両親が12年前に殺された。状況から外部の者の犯行ではなく、どちらかが相手を殺した後、自殺したということで警察の捜査は完了している。 どちらがどちらを殺したのか?という課題がポアロに投げかけられた。投げかけたのはポアロ物では準レギュラーの女流作家ミセス・オリヴァである。 ミセス・オリヴァは両親の知り合いに会い、その時の状況を聞き込む。いろいろな事実が明らかになるが、いずれも噂話程度の情報なので確実性がない。 最後はポアロが登場し、断片をつなぎ合わせて、ひとつの真実を導き出す。「そんな複雑なことだったのか!」読者は唖然とする。 (2020.9.27) |

---ホロー荘の殺人---by アガサ・クリスティ |

全30章のうち、はじめの10章はヘンリー・アンカテル家の人々が描かれる。何ヶ月かに一度、ホロー荘に住むアンカテル夫妻のところに従兄弟たちや遠い親戚が集まる。そこで何をするでもなく一緒に過ごす。中心人物はヘンリーの妻、ルーシーという風変わりな女性である。 彼らは普段は医師、彫刻家、婦人服の売り子として働いているが、この時だけは優雅に過ごす。この生活の描写が良い。例えば以下のように。 「ミッジ・ハードカースルは、土曜日の朝、11時ごろ階下へおりてきた。朝食をベッ ドでとり、本を読み、しばらくうとうとして、それから起きたのだった。こんなふうにのんびり過ごすのはいい気持だった。いまは休暇だ!」 本を読んだり、狩猟をしたり、花を摘んだり、それぞれの生活を楽しみながら、夕食には全員集まってディナーを食べる。

彫刻家の女性と彼女の幼なじみの男性が、 彫刻家の女性が、「いまこうして自分の指で作りあげちれていくナウンカアの頭像を見ることだけにまったく心を奪われていると、・・・」と考えながら仕事をしている描写が興味深い。

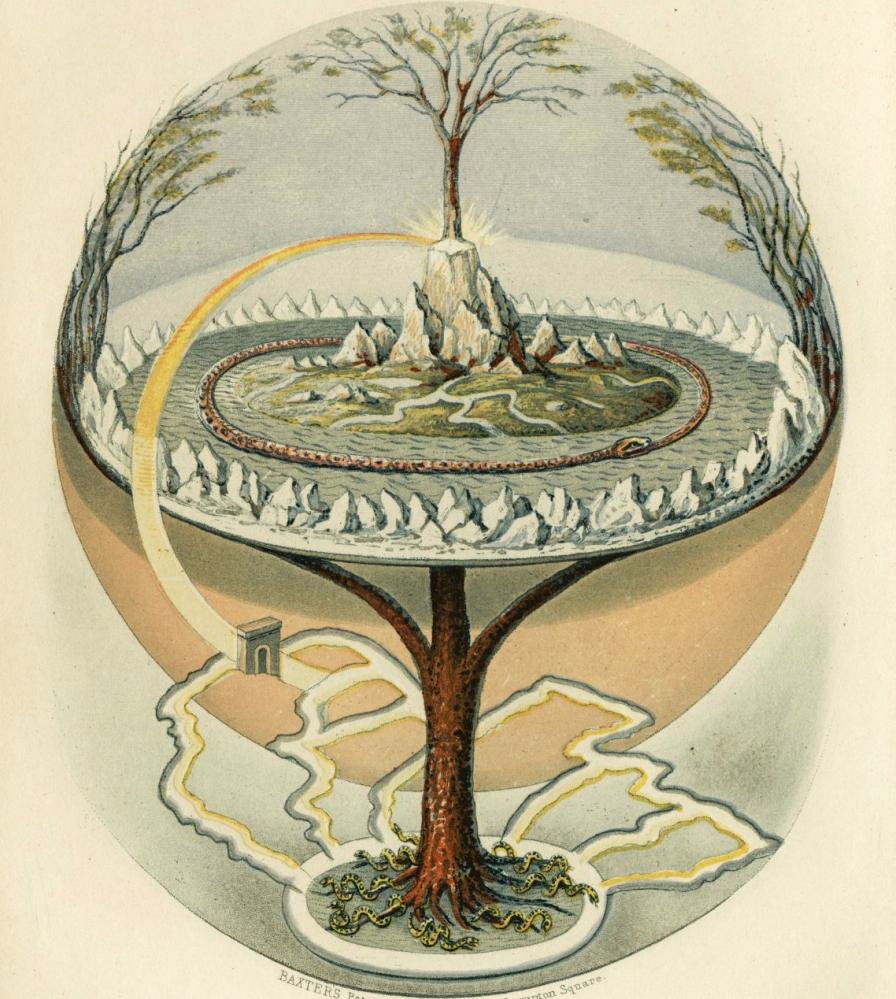

ちなみに、イグドラシルは、北欧神話に登場する1本の架空の木である。 世界を体現する巨大な木であり、アースガルズ、ミズガルズ、ヨトゥンヘイム、ヘルヘイムなどの九つの世界を内包する存在とされている。 彼らの何気ない会話が良い。事件が起こらなくて本書は優れた心理小説である。読者は登場人物のそれぞれに共感できる。 だが事件は起こり、11章からポアロが登場する。 このミステリーは「Who done it ?」(フーダニット=誰が?)ではなく「Why done it ?」(ホワイダニット=なぜ?)が重要なテーマになっている。 「Why ?」(ホワイ) が解き明かされた時、読者は気づかされる。この小説が繰り返し、つぶやいていたことばを。 (2020.9.24) |

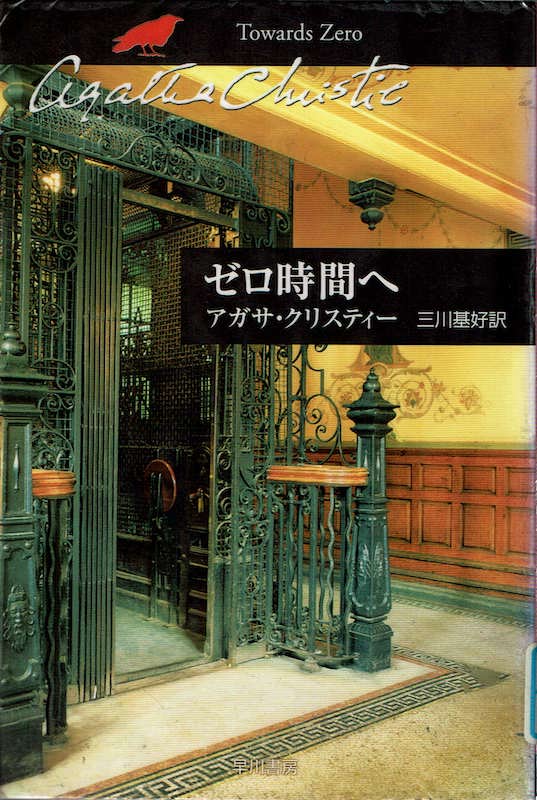

---ゼロ時間へ---by アガサ・クリスティ |

クリスティの本領は心理小説としてのミステリーだと思う。かねてからクリスティでは有名なポアロ物より、マープル物とノンジャンル物が優れていると思っていた。 たとえばメアリ・ウェストマコット名義で書かれた「春にして君を離れ」、マープル物の「鏡は横にひび割れて」、ノンジャンル物の「ねじれた家」などは心理小説と言っても通用すると思う。 バトル警視物の本書も優れた心理小説である。ちなみにバトル警視物は5冊書かれているが、「ひらいたトランプ」と本書が深い印象を残している。 冒頭、バトル警視の家庭が描かれる。娘が通う学校からバトル家に連絡がはいる。娘さんのことで至急学校へ来ていただきたい。奥さんからそのことを聞いたバトルは無表情で「自分が行く」と言う。これはバトルという人物の紹介のつもりだな、と思った。ところが、このエピソードが最後になってとんでもなく効いてくる。 この小説が書かれたのは1944年であるが、この小説の意味が分かるのは現代の読者たちではなかろうか。昔読んだクリスティの小説を読み返しているのは、最近になってそのことに気が付いたからである。今になって初めて分かるクリスティ。この作家は終わってしまった作家ではない。 バトル警視の表情は次の文で説明されている。 「その顔は無表情なままだった。もともと彼の顔はいかなる種類の表情をも見せることはなかった。まるで木彫りの仮面だった。固く、頑丈で、ある意味で印象深い顔だった。バトル警視はけっして才気煥発なタイプではなかった。どう見ても頭脳明晰とは言えなかった。だが彼にはそれとは別の特質があった」 作中、クリスティはこの小説のテーマをマザー・グースの一節で表現している。 「客間へどうぞと、クモはハエに言いました」 (2020.9.23) |

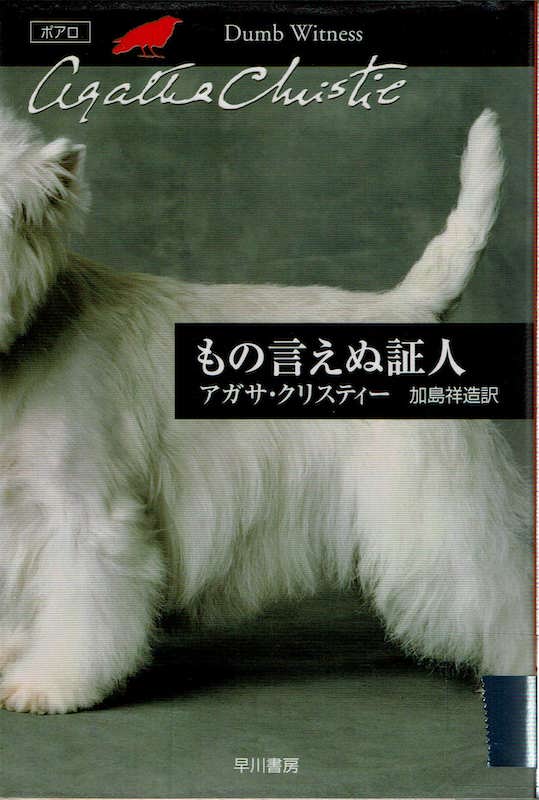

---もの言えぬ証人---by アガサ・クリスティ |

「犬」ものはどうかなと思ったが、面白かった。クリスティは読者の期待を裏切らない。 殺された伯母の親族は3人、その連れ合い、婚約者を含めても容疑者は5人。その周辺の人を含めても7、8人である。 犯人などすぐにわかりそうなものなのに、わからない。(別の人だと思った!) 犬は重要な役で登場するが、メインではない。メインは人間の心の闇、不可思議さである。 (2020.9.22) |

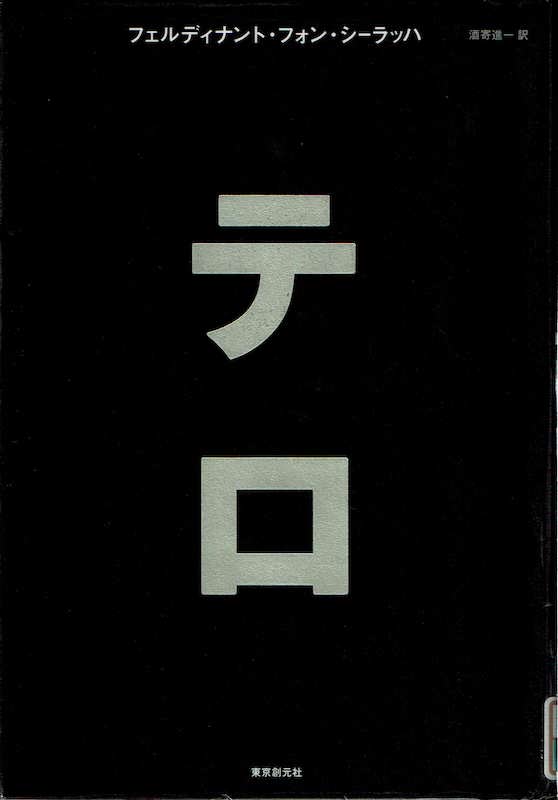

---テロ---by フェルディナンド・フォン・シーラッハ |

シーラッハ作の戯曲である。内容は著者の職業でもあった、裁判劇である。現代版「12人の怒れる男」のようである。 裁かれる者は7万人の観客を救うために164人の乗客とテロリストが乗った旅客機を撃墜した空軍の少佐である。 2001年にアルカイダのテロリストがハイジャックした旅客機が2機、高層ビルに突っ込んだ。もう1機は国防省に突っ込んだ。最後の1機は乗客たちの奮闘で誰もいない野原に墜落した。 高層ビルに突っ込むはずの旅客機を直前で撃墜したら、狙撃手は有罪になるか、無罪になるか、という問題だ。 本書は二通りの判決を示している。選ぶのは我々読者だ。 (2020.9.21) |

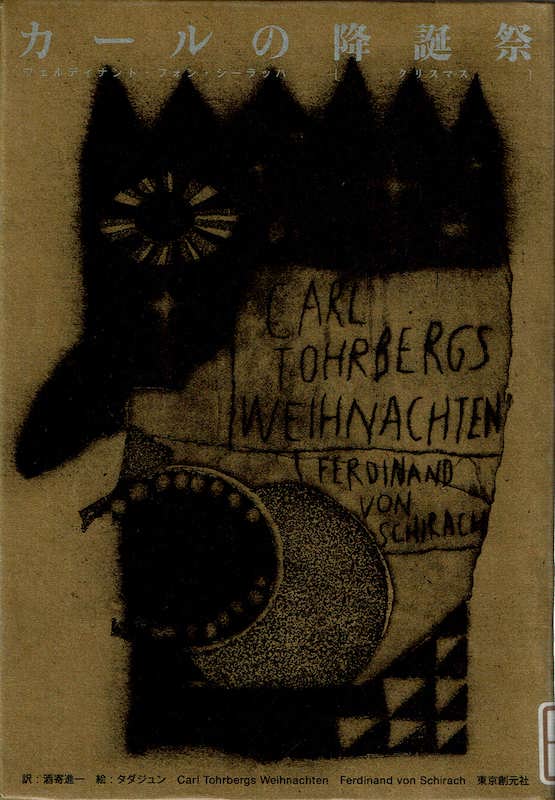

---カールの降誕祭---by フェルディナンド・フォン・シーラッハ |

収められている短篇3作ともシーラッハ独特の世界である。 最終的には精神が崩壊する主人公。彼らはいずれも平凡なパン屋であり、裁判官であり、保険屋である。 著者はなぜ彼らの精神が崩壊するのか、はっきりとは述べていない。ただ彼らはあるきっかけからおかしくなる。そして取り返しのつかない犯罪を犯してしまう。 テレビやラジオで毎日のニュースを見たり聞いたりしていると、2日に一度くらいの割合で、小説と同じような人物に遭遇する。 彼らにしても深く考えて犯罪を犯すのではなく、カールのようにちょっとした幼児期のトラウマや、パン屋のようにちょっとした勘違いから、ふとやってしまうのだろう。 シーラッハは元弁護士だからこういう事例に毎日のように遭遇していたのだろう。シーラッハの鋭い眼は、犯罪者たちのちょっとした心の揺らぎを見逃さない。 (2020.9.20) |

---善悪の彼岸---by フリードリヒ・ニーチェ |

フリードリヒ・ニーチェは24才の時、異例の若さでバーゼル大学から古典文献学の教授として招聘された。27才の時、「悲劇の誕生」を刊行し、多くの同僚から否定された。哲学科への移動を希望したがかなわず、大学を退職して年金生活に入った。その後44才までの17年間に数々の先鋭的な著作を執筆した。ニーチェの活動期間は、このどこにも所属しない17年間であった。カント以降の哲学者は大学の哲学教授を職業にする者が多かったにもかかわらず、ニーチェにはそれがかなわなかった。 45才の時、若い頃に感染した梅毒が脳に回り、精神が崩壊した。その後55才で亡くなるまでの11年間は母親や妹に介護されて無為の時を過ごした。 処女作「悲劇の誕生」はギリシャ悲劇をベースにデュオニソス的なものとアポロ的なものとの対比を論じて、人生のあり方を問うものであった。筆者には、ニーチェの生涯が「悲劇の誕生」であったかのようにも思える。ニーチェは時代よりも進み過ぎていたのだ。 「われわれはその体験の大部分を虚構するのであって、『発案者』としてではなしに何らかの過程を観察するように強いられ ることは殆んどない。これらすべてのことは、われわれが根本から、昔から偽ることに慣れている、ということを物語る」: ニーチェは我々の体験の大部分は虚構である、と述べる。我々すべての人はそれぞれの穴からものを見る。ある者は象の尻尾を見るだろうし、ある者は象の鼻を見ている。象の尻尾を紐と解釈する者、木の枝と解釈する者、それぞれだ。ニーチェのこの一文でさえどのように解釈するのか、それぞれだ。わかりにくい哲学書を読むには解説書に頼らなければならないが、それでさえ解説者の「虚構」といえる。「ニーチェ入門」とか「ハイデガー入門」とかいう本を読むが、ニーチェやハイデガーの書いたものよりもわかりにくかったりする。同じ「虚構」なら、他人の「虚構」よりも、自分の「虚構」を信じる方が良い。 「新約聖書のうちには、多くの全く情深い、蒸し暑い貧民院と小心者との臭気が籠もっている」「神は聞く耳をも たない。 また聞いたとしても、救うすべを知らないであろう。最も悪いことには、神は自ら を明瞭に伝えることができないように思われる」: ニーチェは徹底的にキリスト教が嫌いだ。 「怪物と戦う者は、自分もそのため怪物とならないように用心するがよい。そして、君が長く深淵を覗き込むならば、深淵もまた君を覗き込む」: 有名な箴言である。憎むものとは戦わない方が良い。逃げるが勝ち、とはうまいことをいったものである。 「両親は識らず知らずに子供を自分たちに似たものにする。彼らはこれを『教育』と名づける。 子供を産んで一つの所有物を産んだのだと心の底で信じない母親は一人もいないし、子供を 自分の概念や評価に従わせる権利があることを疑う父親は一人もいない。それどころか、・・・」: これは恐ろしい真実である。 本書の始まりは序言の冒頭の「真理が女である、と仮定すれば、どうであろうか」という意味深長な文章である。 220項で「結局のところ、真理は女である」と結論する。 さらに231項から239項までを女に関する考察に費やす。「その真に猛獣のような狡猾な柔軟さ、その手袋で匿した虎の爪、その素朴な利己主義、その教化しがたさと内心の野性、その情欲と徳性との捉えがたさ、広さ、尾の長さなどがそうだ… このように恐怖を起こさせるものに充ちているに拘わらず、この危険で美しい・・・」と続いていく。結局、哲学者は女性について本当のところが分かったのであろうか。 ニーチェは他の哲学者にはない独特の表現をする。例えば「ドイツ人こそ一昨日と明後日との人間である。 彼らはなお今日をもたないのだ」や「それは超ヨーロッ パ的な音楽であって、沙漠の褐色の日没を前にしてもなお厳然として存在し、その魂は椰子の樹 と類似していて、大きな、美しい、孤独な猛獣の間に親しく住みついて徘徊することができる」のように。前者は前衛的なコピーライターが作ったコマーシャルコピーのようだ。後者は哲学というより、むしろ詩のようである。

「意志の自由と名づけられるものは、本質的に、服従しなければならない者に関する優越の情念である」「心理学を力への意志の形態論や進化論として捉えること」「独立であるということは、極めて少数の者にしかできない事柄である。それは強者の一つの特権なのだ」「あらゆる徳は愚鈍になり、あらゆる愚鈍は徳になる傾向がある」。ニーチェは著書の中で「意志の自由」「力への意志」「超越者」「超人」という言葉を多用し、支持する。ニーチェが嫌うものは「愚民」「奴隷階級」「隷属者」。自らの考えを持たず、権力に付和雷同する者たちを毛嫌いする。 全体主義、ファシズムと誤解されかねないところもあるが、根本的に違うのは個人の生き方として「超人」であれ、と言っているところだ。決して他人を従わせるためではない。 (2020.9.19) |

---スティグマータ---by 近藤史恵 |

近藤史恵は24才の時、「凍える島」でデビューした。「凍える島」は第4回鮎川哲也賞を受賞し、ベストセラーになった。当時、ハードカバーの本がどの本屋でも平積みになっていた。 その後、探偵今泉シリーズ、整体師<合田力>シリーズ、猿若町捕物帳シリーズ、女清掃員探偵 キリコシリーズ、南方署強行犯係シリーズ、久里子シリーズ、サクリファイスシリーズ、ビストロ・パ・マルシリーズ、アネモネ探偵団シリーズやその他数多くの作品を書いている。本書は「サクリファイスシリーズ」と題された、ロードレース物の5作目である。主人公は白石誓というロードレーサーである。 本書の舞台になっているツール・ド・フランスは自転車によるフランス一周レースである。23日間の日程で全21ステージ行われる。途中何日か休日があり、約1ヶ月間にわたって3,300km前後、高低差2,000m以上という起伏に富んだコースを走る、過酷なレースである。 本書はツール・ド・フランスの各ステージを追いながら、日本人選手チカウを語り手として、各国から集まった選手たちの人間模様を描写する。ロードレースの仕組みとか、ルールとかは結構複雑であるが、読み進めていくうちに自然にわかるようになっている。 著者は走っている選手の気持ちを「少しだけ、一緒に逃げた方が良かったかな、と思う。たぶんどの選択肢を選んでも、ぼくは少し後悔して、選ばなかった未来をまぶしく思うのだろう」と表現する。 また主力選手のために風除けとなる選手の感覚を「ぼくがまた前に出る。走る車の窓から手を出したときのような風圧が、全身に襲いかかる。 それに逆らうようにただ、ひたすらペダルを踏んだ。風の音が轟音のように聞こえる」と表現する。まるで自分が自転車に乗って走っているかのような気分になる。

街で流行っているサコッシュという小さなカバンは、選手たちがロードレースの際に補給食を持ち運ぶために用いられたのが始まりだそうだ。本書で、山岳レースの最中、チカウがサコッシュからサンドイッチを取り出して食べ、食べ終わると空のサコッシュを観客たちに向かって投げ捨てるシーンがある。拾った観客にとってはレースの良い記念になる。 本書の主人公はツール・ド・フランスの各ステージといえる。平坦なコースもあれば、アルプスの山登りもある。スピードレースもあれば耐久レースもある。選手たちは場所を移動しながら各ステージに挑戦し、ある者は勝利者となり、ある者は敗者となる。 語り手チカウの役割はレースで1位になることではなく、1位になる者をサポートすることである。そして一つのステージで優勝することではなく、全ステージを通して総合優勝することである。ロードレースは個人競技のように見えるが、実はチームで戦っているのだと、著者は教えてくれる。 大阪芸術大学文芸学科卒業後、すぐ作家の道に入った著者が、どうしてこれほど深くロードレースの選手たちの気持ちに寄り添えるのか不思議に思う。様々なシリーズ物を書いている著者は「サクリファイスシリーズ」を今まで3年おきに書いている。本書は2016年に刊行されているので、そろそろ選手として曲がり角に入りつつあるチカウの、新たな展開が見られるのではないか。本書で初登場した、近松門左衛門を研究しているフランス人女性ヒルダが、次回以降どのような役割で登場するのかも興味がある。 (2020.9.12) |

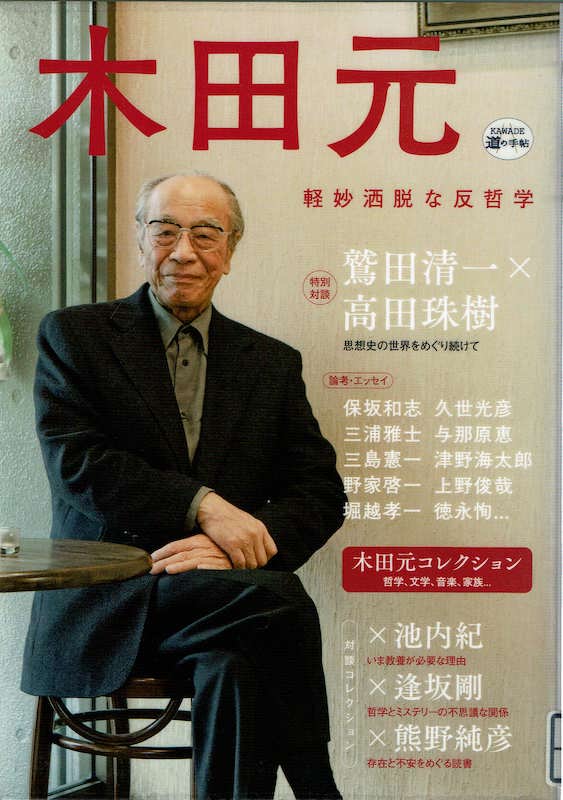

---軽妙洒脱な反哲学---by 木田 元 |

哲学者木田元は1928年新潟に生まれ、3才の時父親の赴任で満洲の長春に移住し、16才まで過ごした。17才の時広島の江田島の海軍兵学校に入学する。そこで訓練中に広島市内に落とされた原爆の爆風を体験する。 その後東北大学の哲学科に入学し、ハイデガーを学ぶ。卒業後は中央大学の教授として40年間勤め上げたのち退官する。2014年8月、85才で没する。 本書は2014年12月に発行された木田元を追悼する為に編集されたムック本である。 40年間哲学の教授をしていただけに書き手は弟子の哲学者が、専門の哲学に絡めて木田先生を偲ぶ記事が多い。 木田氏が趣味多才、様々な方面の人と分け隔てなく付き合う人柄であったため、哲学とは関係のないゲストも投稿している。作家の保坂和志、演出家、作家の久世光彦、編集者の津野海太郎等々。ドイツ文学者の池内紀、作家の逢坂剛との対談も載っている。 木田氏のエッセイでモーツァルトの弦楽五重奏曲について述べた記事があるかと思うと、映画「時代屋の女房」のバックに流れる曲が忘れられない。調べたらちあきなおみが歌う「アゲイン」という歌ということがわかり、それが入っているCDを探すのに苦労したという記事があったりする。 保坂氏は「どの分野でも物事を正確に理解していない人は、突っ込まれてボロを出すのが恐いから、偉ぶって威せきして相手に質問させない。木田先生はまさにその逆で、こちらが懐に飛び込むのを全身で受け止めた。そしてみんなで集まって騒ぐのが大好きだった」と述べている。 木田氏が過去に書いたエッセイ、木田氏の著書の書評も載っている。木田元という、哲学という枠に納まり切れない人物を、このムック本は効果的に捉えている。 (2020.9.11) |

---ピアノを弾くニーチェ---by 木田 元 |

哲学者木田元のエッセイ集である。 表題作「ピアノを弾くニーチェ」は悲しい話である。27才の時に「悲劇の誕生」でデビューしたニーチェは44才までの17年間に、「ツァラトゥストラ」はじめ数々の思想書を刊行し、その発想の斬新さで哲学界に嵐のような論争を巻き起こした。44才の時に学生時代に感染した梅毒が脳を侵し、55才で亡くなるまでの11年間を無為に過ごした。ある日、同居していた母親が外出しようとした時にニーチェがついてくる。母親はピアノの和音をニーチェに弾いて見せた。ニーチェが繰り返しその和音のバリエーションを弾いている間に、母親は用事を済ませることができた。 「悠久の旅」と題された章ではソクラテスやプラトンの哲学が今日まで伝わったことが奇跡的であったことについて述べている。プラトン が対話篇を書いた時代、紀元前4世紀には紙とインクは無かった。植物の繊維で編まれたパピルスに油煙を集めて溶かしたもので書かれていた。3世紀になって羊皮紙に切り替わり、15世紀に紙と印刷技術が発明されるまで、写本が繰り返された。その間にアリストテレスの著作は消滅し、講義録だけが残った。プラトンによるソクラテスの言行録が、奇跡のように残されていなければ、現代の世の中に哲学は存在しなかった。気の遠くなるような話である。 読書好きの著者は山田風太郎、川上弘美、北森鴻、中園英輔、佐々木譲、シュテファン・ツヴァイク、ドストエフスキーと幅の広い分野の本を論ずる。 その他、美味しい蕎麦について、アルメニア料理のピロシキについて、映画「心の旅路」について論ずる。本業であるアリストテレスとハイデガーについての関係性についても述べている。 著者の興味はとどまるところを知らない。 (2020.9.10) |

---ミステリアス・ショーケース---by デイヴィッド・ゴードン他 |

「ミステリアス・ショーケース」と題されてはいるが、8篇の作品はいずれもミステリーではない。どれも文学的な余韻を残す作品である。 デイヴィッド・ゴードンの「クイーンズのヴァンパイア」はいじめられっ子の心理を描いた作品である。ニューヨークの貧困地区に住む子供が、同じ地区に住む肺病病みの老人をヴァンパイアと見立て、自分も特別な人間なんだと空想する。 「彼の両手がずっと待っていたもの」は西部開拓時代の話。荒野に捨てられていた赤ん坊は放っておけば死んでしまう。一人の青年が赤ん坊を拾って、旅を続ける。あてもないまま。 「悪魔がオレホヴォにやってくる」はデイヴィッド・ベニオフ作。三人のロシア人の兵士が第二次大戦のロシアの戦場をさまよう。そして悲惨な現実と向き合う。同じ作家の「卵をめぐる祖父の戦争」で三人の若者がドイツ軍に封鎖されたレニングラードの郊外をさまよう話とシンクロする。 「四人目の空席」は本書の中で唯一ミステリーらしい話である。ゴルフのレッスンプロがクラブハウスで三人のゴルファーに話しかける。何気ない世間話から始まった会話は、徐々に不穏当な方向に向かう。そして切れ味の良いラストへなだれ込む。 「ライラックの香り」は「ある詩人の死」のダグ・アリン作。舞台は南北戦争時の西部。夫と妻が離れた場所で別々の体験をする。久しぶりに会った夫婦は、お互いにそれぞれの話を説明するのは困難に思う。短篇集「ある詩人の死」でも感心したが、この作家は短篇が優れている。しっとりとした余韻を残すラストは胸にしみる。短篇集の最後にふさわしい作品である。 (2020.9.9) |

---25時---by デイヴィッド・ベニオフ |

デイヴィッド・ベニオフの処女作である。ベニオフは今のところ、本作の他に長編一冊と短篇集一冊しか書いていない。 高校時代の同級生3人が10年後、ひとりは高校教師に、ひとりは証券会社のやり手ディーラーに、そして本作の主人公モンティは麻薬の売人をやっている。3人の友情は今も続いている。 モンティが警察に逮捕され、現在は保釈されているが、刑が確定し、明日刑務所に出頭しなければならない。刑期は7年間である。日本の刑務所ではない。アメリカの刑務所である。7年間の刑務所生活は肉体も精神もボロボロになってしまう。特に若い白人のイケメンは・・・。 物語はモンティが最後の25時間をどのように過ごすか。モンティの今までの生活を、恋人との出会いから現在までを、友人たちとの付き合いや、父親や母親との関係などを描いていく。 読者は徐々に、犯罪者ではあるが愛すべき性格のモンティに感情移入していく。出頭の時刻が近づくにつれ、普通の社会生活を失わなければならない辛さがひしひしと伝わってくる。何の変哲もない、平凡で退屈な日常生活がこれほど大切なものだっとは。 最後に父親の車で刑務所に向かう。モンティは夢想する。もしこのまま逃げてしまったら。知らない街で別人として暮らしたら。そのまま年をとって子供たちや孫たちに、自分の過去について話せたら・・・。 ドストエフスキーの小説「白痴」でムイシュキン公爵は銃殺される罪人の心理状態について話すシーンがある。「あそこの角を曲がるまでは自分は生きている。角を曲がってから銃殺台にたどり着くまで、何メートル歩く間は自分は生きている。その瞬間までの距離を刻むことによって1分、1秒の大切さを知るようになる」と。 モンティの夢想は刑務所に到着するまで続いていく・・・。 著者は確定囚モンティの最後の1日を追うことによって、彼の今までの人生や友人関係を明らかにしていく。失われることによって、一見退屈と思われた青春時代がいかに輝いていたか、いかにかけがいのないものであったかを明らかにしていく。あの映画「アメリカン・グラフィティ」の1日がそうであったように。 (2020.9.7) |

---哲学者の密室---by 笠井 潔 |

いくら読み進めても残りページが減らない。本書は1,160ページの大作である。小説の舞台は1974年現在のフランスと30年前、1944年のナチス・ドイツのコフカ収容所。 パリの森の中のお屋敷で殺人事件が起きる。警官が行ってみるとあり得ない状況の中で人が殺されている。密室だ。しかも三重になった密室である。警察を助ける探偵はパリ在住の日本人、矢吹駆とその友人のパリ・ジェンヌ、ナディア・モガール。二人は哲学教室の先輩と後輩である。 事件を追ううちに、その根っこが1944年のナチスの強制収容所にあることがわかってくる。そして、そこでも三重になった密室での殺人事件が起きていた。30年間の時を隔てて、三重密室殺人事件が二つ起きたことになる。その両方を解決に導くのが矢吹駆青年。本が分厚くなるのも仕方がない。

著者の志向で物語の中に哲学論議がはさまれる。ハイデガーの「存在と時間」を本書ではハルバッハの「実存と時間」と置き換えている。ハイデガーの初心者向けの解説書にもなっている。しかも、ハイデガーに見立てたハルバッハが重要な役で登場する。 ハイデガーの「存在と時間」は第二次大戦前に前半を書き終え、出版した。後半は最後まで書き継がれることはなかった。そのことをカケルはこう推理する。 「 ハルバッハはコフカ収容所で、無名の死者の山を目撃した。それは死の哲学を根底から破壊しかねない、圧倒的なまでにグロテスクな経験だった。ハルバッハの死の哲学は、ボロ屑のような屍体の堆積に直面して、瞬時に崩壊したんだ。けれども二十世紀最大の哲学者は、その不気味な事実を凝視し、おのれの哲学を再建するために強いられている、新たな思索を試みる努力なしに戦後を生きた。あるいは狡猾に生き延びようとした。それが戦中に生じた、ハルバッハ哲学の不可解きわまりない変貌の秘密なんだ」と。これは著者笠井潔の考えでもあるのだろう。 ハイデガーはナチスを支持し、戦争が終わった後もその思想を変えなかった。 ナディアはこう考える。 「わたしは リセの哲学教室で、いつも疑問に感じていた それなりに考えた末の、わたしの結論は簡単である。世の中には、心の貧しいタイプの人間 が、ある割合で、どうしても生まれてしまうのだ。気持がよいのに、気持よいと感じている自分を、どうしても肯定することができないような人間。素敵だ、楽しい、心地よい、 快適だ、気持ち良い。 そうした肯定的な感覚が、もしも自分のなかに生じたら、それは許しがたい堕落であるとして否定しなければ、自分を保てないような人間。どうしてそうなるのか知らないけれども、そうした糞真面目足すイプというのは現実に少なからず存在している」 この小説の魅力の大きな部分はこうした哲学的な考察によるものであろう。 登場人物は矢吹駆以外はすべてフランス人かドイツ人である。彼らの性格は自然に描かれている。唯一の日本人である矢吹駆だけが、妙に無口で無性格、人間味のないロボットのように見える。なぜナディアが彼のような人物に恋をしているのかわからなかった。 (2020.9.5) |

---卵をめぐる祖父の戦争---by デイヴィッド・ベニオフ |

フィクションは細部をいかに本当らしく見せるかが決め手になる。本書はドイツ軍によるレニングラード包囲戦をめぐるフィクションである。小説の舞台になった、1942年のヨーロッパ戦線はドイツ軍が優勢だったのだ。 ドイツ軍によって封鎖されたレニングラード市内で、卵を12個調達する、という設定は、一見、荒唐無稽であり得ないことのように思われる。主人公の若者二人が軽口を言い合いながら、荒廃したレニングラード市内を彷徨い歩くシーンは、まるでドン・キホーテとサンチョ・パンサによる地獄めぐりのようである。この地獄めぐりに真実味を持たせるために、著者はこれでもかとばかりに歴史上の事実を積み重ねていく。そこでは飢えた人々が盗みや強盗を働き、子供を殺し、果ては人肉喰いも行なわれていた。 地獄めぐりのクライマックスで主人公はドイツ軍の少佐と「死のチェス」をする。サディストの少佐とのチェスは勝っても負けてもただでは済みそうもない。このシーンは読みながら、居ても立っても居られないくらいドキドキした。・・・。 物語は終わり、最後のページの最後の行で、ある登場人物が放つ一言「・・・」。ここまで熱心に読んできた読者は、思わず最初のページに戻るに違いない。 著者はこの物語に額縁をはめて、昔話(ONCE UPON A TIME)のような構造にした。これって、もしかしたら本当の話? と思わせるための巧妙な額縁構造。語り手は著者自身(デイヴィッド・ベニオフ)で、ユダヤ系ロシア人の祖父(レフ・ベニオフ)から戦争中の体験を聞き出す、という形になっている。 著者は本名をデイヴィッド・フリードマンといい、ユダヤ系移民の子孫である。父親はゴールドマンサックスの社長を務め、本人は小説家の他に、脚本家、ディレクター、プロデューサーとしてハリウッドで活躍している。ブラッド・ピット主演の「トロイ」やヒュー・ジャックマン主演の「ウルヴァリン: X-MEN ZERO」の脚本を手掛けた。小説は本作を含めて3作しか書いていない。うち1作は短篇集。 (2020.9.1) |

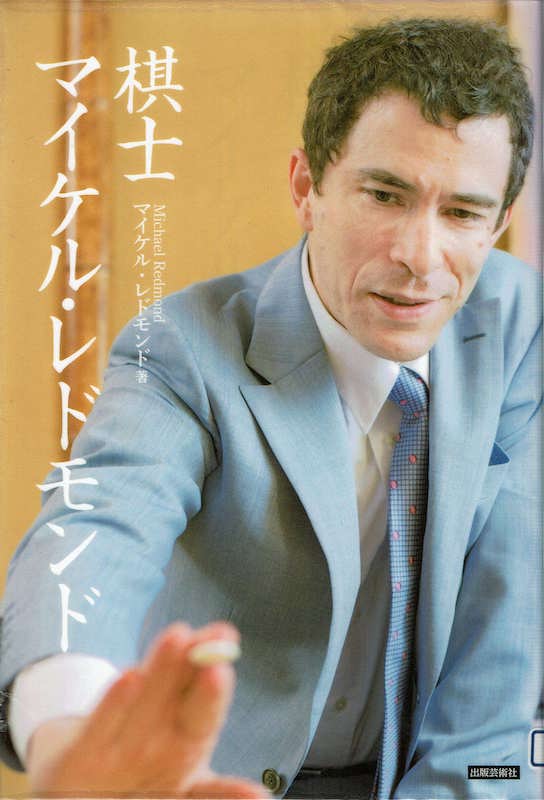

---棋士マイケル・レドモンド---by マイケル・レドモンド |

囲碁の棋士マイケル・レドモンド9段が52才の時に自分の人生を振り返って書いた本である。 以前からレドモンド9段の日本での生活がどのようであったのか興味があった。14才で来日した彼の学校生活はどうだったのか。その後の進学は。生活基盤は。 その辺のところが簡潔に書いてあり、興味深かった。日本での生活は、アメリカ人の叔父の知り合いの日本人の家に預けられ、その後は師匠の大枝雄介9段の家で内弟子生活をした。 学校は日本語を覚えるためにあえて日本の中学校に入った。中学を卒業してからは進学せず、院生になって100パーセント囲碁に囲まれていた。父親は大学の物理学の教授で、のちにNASAに所属してハッブル望遠鏡の開発に関わった。母親はマイケルにもそういう将来を期待していたので、日本で棋士になるのには反対だった。 アメリカ人の14才の少年が囲碁のプロ棋士になるために、単身異国で修行の生活をするということは、我々には想像できないくらい大変なことだったと思う。しかも彼は欧米人で初めて9段になっている。 テレビのNHK 杯トーナメントに選手としてばかりでなく、解説者としても出ている。彼の解説を何度か聞いたが、実に理論的でわかりやすく、日本語はアクセントも語彙も丁寧語も完璧であった。時には若い人があまり使わない熟語を言って、聞き手の女性棋士をまごつかせることもあった。その瞬間、してやったりという笑みを浮かべたのを覚えている。囲碁講座も何回か受け持っている。やろうと思ったことをひたすら努力して行えば不可能なことはない、と思った。 (2020.8.31) |

---ひらいたトランプ---by アガサ・クリスティ |

原題は「Cards On The Table」。「テーブルの上のカード」だが「手札はテーブルの上にある」「手札は目の前に表示されている」という意味である。 ブリッジの勝負の最中に人が殺される。ポアロと警部も別室でブリッジをしている。犯人は4人のプレイヤーのなかのひとりしかいない。という状況である。まさに手札は目の前にさらされている。 解説は日本奇術連盟副会長、日本推理作家協会会員の高木重朗氏。ブリッジのルールを10ページにわたって詳しく説明している。小説に関する解説は一切なし、という徹底さなのだが、この小説を理解するのにブリッジのルールはあまり関係ない。 4人の中の誰かなのは間違いないのだが、二転三転する展開に目の眩むような思いがする。ブリッジのルールより、人間の心理の複雑さ、不思議さが読者を幻惑する、優れた心理小説である。ブリッジのメンバー、男性二人、女性二人のうち、女性二人の心理描写、性格描写が際立っている。 解説を読んで本を買うのをためらった人がいるかもしれない。筆者も先に解説を読んで、これはパズラー主体のミステリーかな、と思って読むのを先延ばしにしていたほどである。むしろ解説がない方が売れ行きには貢献したかもしれない。 (2020.8.30) |

---偶然性と運命---by 木田 元 |

著者は男女のめぐり逢いから論を始める。男女がめぐり逢い、それを偶然と感じるか、運命と感じるか。こういうことも哲学になるのか。 著者はニーチェ、ハイデガー、ベルクソン、ヴォリンガー、ジンメルの説にあたるが、どれも当を得ない。西洋の哲学者たちはあまりこういうことを重要視しないのではないか、と考える。東洋の哲学者にこういうことを考えた人がいないかを探してみると、日本の九鬼周造が「偶然性の問題」についていくつも論文を書いている。この章では九鬼周造の考える「偶然性」について、解説する。 運命論について、著者はショーペンハウアー、ニーチェ、ジンメル、ショルツ、ユング、ハイデガー、ヤスパースの説を解説する。特にニーチェの「ツァラトゥストラ」を引用しながら永遠回帰説を解説する。ここで「永遠回帰」というのは運命のことだったんだ、と気づいた。著者ハイデガーの「存在と時間」を理解するために大学に入った。哲学は初めに先達の指導を受けないと、独学ではわかりづらいものである。 最後の章「二つの出逢い」で著者はドストエフスキーの小説における「出逢いと運命」を考察する。 「悪霊」のスタヴローギンとマトリョーシャ、「カラマーゾフの兄弟」のコーリャ・クラソートキンとイリューシャである。前者は悲劇に終わり、後者は光明に向かって前進しようとするところで終わる。著者は森有正の著書「ドストエフスキー覚書」の中から「コーリャ・クラソートキン」という章の最後の部分を引用して本書を終了する。 「偶然性と運命」の問題を解決するには、文学的な要素も必要だということだろう。 (2020.8.29) |

---猿飛佐助からハイデガーへ---by 木田 元 |

哲学者木田元が書いた自伝である。本好きの著者が、その時々で自分の人生に影響を与えた本を9冊選び、本の感想を述べるとともに人生を思い返すという趣向でまとめられている。 著者は新潟県に生まれたが、父親の仕事の関係で3才の時に旧満州の長春へ移住し、16才までそこにいた。初めの本は小学校時代に感動して何度も読んだという、吉川英治の「神州天馬峡」をあげている。 終戦直後、著者は一人で日本に帰国し、知り合いもないまま上野の地下道でホームレスの生活したこともあった。親戚を探し当てて、山形県にいた頃はコメを東京に運んで無許可で売るという闇屋をしていた。テキヤとの付き合いもあり、荒っぽいこともしていたようだ。こういう体験が哲学者になってから、考え方の幅を広げるのに役立ったに違いない。 青年時代に読んだドストエフスキーの「悪霊」が著者の人生に決定的な影響を与えた。ドストエフスキーの著書を次々に読み漁り、ドストエフスキーを評論した書物も読み漁った。その中にキルケゴールの「死に至る病」があり、これを「悪霊」を解釈する鍵として読んだ。キルケゴールからニーチェ、ハイデガーへ進み、ハイデガーを読むためには大学の哲学科へ行かなければ無理だ、と考えて東北大学の哲学科へ入学した。著者の哲学者への道はドストエフスキーとの出会いが重要な役割を果たしたようだ。 著者は大学の哲学科の教授を退官した後も、有志による勉強会を継続し、ハイデガー等の文献を原文で読む生活をしている。あいまに年間150冊前後の哲学以外の本を読んでいる。その種類も内外のミステリーから始まって捕物帳、SF、俳句や和歌に至るまで幅広い。著者は「フォークナーだってバルザックだってミステリーのようなものだし、哲学だって壮大なフィクションといえないこともない」という。机上だけの学究肌の哲学者とはひと味もふた味も違う。 詩なんか読んで何になるんだ。という疑問に著者は明解に答える。「なんにもなりはしない。だが、詩歌を読み、味わい、感動することによって、喜びや悲しみをもっと深く感じることができるようになる。ものごとを深く感じるためには、それなりの訓練が必要なのである。自分にとっては詩歌を読むということが、そのための最良の訓練になったような気がする」 (2020.8.28) |

---哲学以外---by 木田 元 |

哲学者木田元が書いた哲学以外のエッセイをまとめた本である。 哲学はソクラテス、アリストテレス時代にはあらゆる学問を含んでいたように、著者の興味も広範囲にわたっている。詩や文学、ミステリー、捕物帳、SF、映画、クラシック音楽と興味は実に幅広い。中でも日夏耿之助、山田風太郎、笠井潔、大塚博堂、モーツァルトについては多くのページを使っている。 大塚博堂についてはファンクラブに入るほど熱中していて、月に一度の会合にも参加している。一年ほどで会が分裂して二つに分かれたが、その経緯についてもあきらかにしている。笠井潔の哲学ミステリーにも心酔していて、ミステリーの一部を講義に使うほどだという。実に自由な哲学者である。 好きな映画ベスト5や好きな文庫本ベスト5、短編小説ベスト3などもあげている。好きな映画に「ローマの休日」が入っていたり、文庫本ベスト5に山田風太郎や半村良の作品が、好きな短編小説に太宰治の「女の決闘」が入っているのも楽しい。 最後の章は自分の好きな哲学者、シェリング、ニーチェ、ハイデガーについて語っている。また自著「反哲学史」をどうして書くようになったかも明かしている。 (2020.8.27) |

---反哲学入門---by 木田 元 |

著者が1995年に出版した「反哲学史」をさらにわかりやすく解説した、哲学の入門書である。本書は前著から12年後の2007年に新潮社から出版された。 興味深いのはキリスト教と哲学との関係である。アフリカの片田舎にユダヤ教の一部として誕生した、土俗的な宗教がローマ帝国の国教として採用されるにあたり、教義を体系化する必要があった。それに使われたのがプラトンの哲学であった。また、キリスト教から派生したイスラム教の体系化に利用されたのはアリストテレスの哲学であった。 ニーチェを研究し、ソクラテス、プラトンから続く西洋の哲学の流れを脱して反哲学を唱えたハイデガーは、その経歴を開始したのは神学からであった。望みの大学へ就職するためにカトリックからプロテスタントへ改宗したが、彼の哲学は最後まで神学を離れることはなかった。我々日本人には理解しにくい「神と哲学」「キリスト教と哲学」の関係が、その成り立ちからして切り離せない関係にある。ニーチェは繰り返し「神は死んだ」と述べるほど神にこだわったし、キルケゴールは著書「死に至る病」で、ドストエフスキーは小説で人生と神の問題を追求した。 哲学用語が難しくなるのはカント以降で、カント以降の哲学者は大学教授であったからである。それ以前の大学には哲学科がなかった。 本書は前書の反哲学史とほぼ同じ内容であるが、一般の読者にもわかりやすく解説を付け加えて、西洋の哲学の流れを説明している。ただ最後の「ハイデガーの二十世紀」になると著者の専門分野のためか、記述が専門的になってくる。 本書は文庫にもなっており、哲学にあるいは哲学者に少し興味を持っただけの人が、哲学とはどういうものであるかを知るには最適の書物である。 (2020.8.25) |

---反哲学史---by 木田 元 |

著者は前半でソクラテス、プラトン、アリストテレスというギリシャの哲学者たちについて述べる。この三人は西洋の哲学を作った人たちである。 つぎに著者は哲学という言葉の起源を説明する。ギリシャ語のフィロソフィアという言葉はフィロ=愛とソフィア=知を合わせた造語で、ソクラテスが作った言葉である。したがって、ソクラテス以前には哲学という言葉はなかった。言葉はないが哲学に相当する考え方は存在した。ソクラテスより200年前にヘラクレイトスやデモクリトスという人物が哲学的な思考をしていた。 日本では西周がフィロソフィアという言葉をフィロ=希とソフィア=哲に置き換え、希哲学と翻訳した。それがいつの間にか希がとれて哲学となり、現在に至っている。 後半はギリシャで生まれ、発展した哲学をさらに深めた三人の哲学者、デカルト、カント、ヘーゲルについて述べる。 つぎに、ドイツで花開いた哲学を別の視点から考えた哲学者たち、著者のいう反哲学を創造した、シェリング、マルクス、ニーチェについて述べる。この19世記後半の哲学者たちによって新たな方向性を持つことになった考え方が、20世紀になってハイデガーらによって新しい哲学体系として発展することになる。 著者は広範な自然科学の知識と、時にはツルゲーネフやドストエフスキー、エミール・ゾラといった文学者の作品などを参考にしながら、西洋の哲学の流れを我々素人にもわかりやすく解説してくれる。 (2020.8.24) |

---新人生論ノート---by 木田 元 |

哲学者である著者が三木清の「人生論ノート」にならって書いたものである。全13章にわたって、「運命について」「笑いについて」「死について」等々、様々なことについて考察する。 「故郷について」「記憶について」「運命について」で著者自身の今までたどってきた歴史について述べる。旧満州に生まれ、終戦後山形県で様々な仕事をしながら家族を支え、その後大学の哲学科へ進んで、哲学を勉強することになった経緯を簡潔でわかりやすい文章で述べる。文章に著者独特のユーモアを含んでいるため、次から次へとページをめくってしまう。 第六章は「死について」というの題名のエッセイである。著者自身が過去、急性膵炎で死にかかった体験や父親の死、友人たちの死の状況を語り、さらにソクラテスやハイデガーの死について書かれた考察についても述べている。急性膵炎で死にかかった時、あの歌いい歌だったのに憶えないで死んでしまうのか、と思った歌が「ふきのとう」の「白い冬」という歌だったというエピソードが印象に残った。「死について」書かれているが、ユーモアのオブラートに包まれているため、深刻にならずに読むことができる。 「性格について」では、著者自身が飽きっぽい性格だと思われたり、丹念で律儀な性格だと思われたりした経験がある。飽きっぽい性格と思われたのは、興味の湧かないことをしている時であったし、丹念で律儀な性格だと思われたのは、時間が経つのも忘れるくらい興味のある仕事をしていた時であった。人間には特に決まった性格というのはない、人から言われて自分をこういう性格だと決めつけないほうがいい、と述べる。著者が山田太一原作のテレビドラマ「早春スケッチブック」を観ていたときに興味を惹かれたセリフがあった。山崎努演ずる主人公が娘にこう語りかける。「なにかを好きになり、夢中になるところまで行けるのは、素晴らしい能力なんだ。しかしそれには、好きになる訓練をしなきゃあいけない」。そうすれば人生をもっと深く豊かに生きることができるようになる、と述べる。 「自然について」では、著者が育った満洲と日本の自然の違いから、ソクラテスやプラトンの考える「自然」の概念とデカルトの「理性」の概念の共通性について述べる。本書の中では一番哲学的な論説である。 「遊びについて」で著者ホイジンガ、ロジェ・カイヨワ、オイゲン・フィンクらの文献を紹介しつつ、自身がいかに遊び好きであるかを紹介する。結論として遊びは人間にしかできない行動である、と述べる。ちなみに著者が夢中になった遊びは、麻雀、囲碁、ミステリ、ハードボイルド、冒険小説、SF、時代小説等の読書、ベートーベン、モーツァルト等のクラシック音楽、流行歌・ポップス、特にちあきなおみのレコード・テープ・CDはほとんど全て持っている。大塚博堂のファンクラブに入っている。 「時間について」では、ドストエフスキーの「悪霊」、ニーチェの「ツァラトゥストラ」、ベルクソンの「時間と自由」、ハイデガーの「存在と時間」に触れながら、時間というものの不思議さについて述べている。 「それぞれの秋」では、全共闘運動が盛んだった70年代、22,3才だった当時の教え子たちとの交流、そしてその後の彼らの人生を (2020.8.23) |

---ツァラトゥストラはこう言った---by フリードリヒ・ニーチェ |

ツァラトゥストラは30才の時に山奥に入り、思索の生活を送る。40才になった時、山から降りて人間界に入る。貯えた知恵を人間たちに贈るために。人間の中の賢者たちに彼らの愚かさを、貧者たちにおのれの富を悟らせて喜ばせるために。そしてツァラトゥストラは民衆に語りかける。 本書はニーチェの代表作である。リヒアルト・シュトラウスは本書に触発されて交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」を作曲した。スタンリー・キューブリックは映画「2001年宇宙の旅」の冒頭部分にそのメインテーマを挿入した。

山から降りて人間界に入ることをニーチェは「こうしてツァラトゥストラの没落は始まった」と述べる。キリスト教を嫌悪するニーチェは、イエス・キリストに代わるものとしてツァラトゥストラを創造し、ツァラトゥストラが新しい思想を民衆に語りかける。ニーチェは新しい「新約聖書」として本書を書いた。 ツァラトゥストラは最初の教説で「精神の三段の変化」について述べる。精神は 「山上の木」で高貴な者について語る。「わたしは自己の最高の希望を失った高貴な人々を知っていた。そのときかれらは一切の高い希望を 「市場の蠅」で高貴な者に対する、低俗で小さい者の妬みついて語る。「蠅どもはすこしも悪意なく、あなたの血を欲しがっている。毒蝿どもはあなたに媚びる。あなたの前で泣く。親切気がありそうなふうを見せる。かれらが心から許すのは、ただあなたの失敗だけである。かれらはあなたを憎み、あなたの血を吸いたがる」と彼らの正体を暴き、「わが友よ、のがれなさい。あなたの孤独のなかへ。蠅たたきとなるのはあなたの運命ではない」と述べる。

「千の目標と一つの目標」では隣の国について語る。「その民族は隣の民族が評価するとおりに評価してはならない。隣国どうしが理解したためしはなかった。おたがいに隣国の妄想と悪意とをいぶかしく思っていた」。親切気がありそうなふうを見せる。どこでも隣国とはそういうものである。戦後の日本が取った隣国に対してとった政策をニーチェが見たら、どんな顔をするだろう。一言も言わずに顔をしかめるだろうか。 「老いた女と若い女」、これは恐ろしい。ツァラトゥストラは「女性が愛するとなったら、男性はこれを恐れなければならない。女性が憎みだしたら、男性はこれを恐れなければならない」という。それに対して老婆は「女のところへ行くなら、鞭を忘れなさるな!」と言う。 「子どもと結婚」。「結婚の目的は創造者を創造することである」とツァラトゥストラは述べたうえで次のことを言う。「二人しての魂の貧困、魂の不潔、あわれむべき快適。そういたものに子どもたちは泣いている」「ある男性が手に入れたのは、可愛らしいお化粧をした虚偽」「ある男性は天使の徳をそなえた 「自由な死」でツァラトゥストラは、ヘブライ人イエスについて「かれがわたしの年齢まで達したら、かれみずから、その教えを撤回したであろうに」「かれの死は早すぎた。かれはまだ未熟だった」と言う。 第一部の最後の章「贈り与える徳」でツァラトゥストラは、「すべての神々は死んだ。いまや、わたしたちは超人の生まれることを願う」と言う。ニーチェが彼の著書の中で繰り返し述べている言葉だ。ひとびとが生み育てた神に頼っていてはいけない。この世の中に一人で立つ、独立した精神を持たなければならない。と言う決意の表れである、と解釈する。ニーチェは第一部を10日余りで書きあげ、第二部、第三部も同じくらいの速度で書きあげたという。それまで何年もの間、心の中で練り上げてきたものを一気に吐き出したのだろう。ペンを持つ手の動きがもどかしかったに違いない。 第二部「自己超克」の章は力強い。「自己に従順であることができないものは、他から命令される」「命令する者は服従する者すべての重荷を負い、ともすればその重荷につぶされる」「それは力への意志である」。ニーチェは「生あるものはすべて自己を高め、自己に従順であれ」と言う。そのかわりそのことによる責任はすべて自己のもので、宗教や神に転嫁するな、と述べる。ニーチェは自分の著書に繰り返し「神は死んだ」ということばを挿入する。

第三部「小さくする美徳」では今まで同様、キリスト教をとがめる。「あなたがたの隣人を、あなたがた自身と同じように愛するのもいいだろう。だが、何よりもまず自分自身を愛するものとなってくれ」と。そして「何よりもまず、意志するものことのできる者になってくれ!」と言う。 「古い石の板と新しい石の板」でツァラトゥストラは言う。「善人どもは決して真実を語らない。善であることは精神の病気である。かれらは自分自身の本心に耳を傾けない」「かれらは創造する者をこそ、最も憎む」、強烈な言葉であるがよく考えると、確かにそうだ。 第四部「小さくする美徳」では今まで同様、キリスト教をとがめる。「あなたがたの隣人を、あなたがた自身と同じように愛するのもいいだろう。だが、何よりもまず自分自身を愛するものとなってくれ」と。そして「何よりもまず、意志するものことのできる者になってくれ!」と言う。 「古い石の板と新しい石の板」でツァラトゥストラは言う。「善人どもは決して真実を語らない。善であることは精神の病気である。かれらは自分自身の本心に耳を傾けない」「かれらは創造する者をこそ、最も憎む」、強烈な言葉であるがよく考えると、確かにそうだ。 「ましな人間について」でツァラトゥストラは言う。「創造者は『・・・のために』『・・・の目的で』『・・・の理由で』を言ってはならない。『隣人のために』はたんに小さな人間たちの徳にすぎない」。創造者とは超人であり、ニーチェにとって、人としての理想のあり方である。 第四部では「預言者」「二人の王」「良心的な学究」「老魔術師」「法王」「最も醜い人間」「求めてなった乞食」「影」などの「ましな人間」たちがツァラトゥストラの洞穴に集まり一晩を過ごす。そのありさまが延々と続く。はて、このことにどういう意味があるんだろう。何でもツァラトゥストラがあらわすもっとも重要な思想は「永遠回帰」だと解説には書いてあるが、「永遠回帰」なるものがどこに書いてあったのかわからない。「ましな人間」たちとツァラトゥストラがくりひろげるパーティがそれであったのか。

ニーチェにはわかりやすい部分とわかりにくい部分がある。ツァラトゥストラが語る それにしても「わたしが愛するのは、人間たちのうえにかかっている暗雲から、一しずくずつ落ちてくる重い雨滴のような人々である」とか「わたしの美しさのなかから飢えが生まれる」とか「わたしはそれらすべてのものの前に、まるで百の眼をもった鏡のように寝ころびさえすればいいのだ」というような文章に出会った時、たじろがない者がいるだろうか。 また「『深夜の明るさ』が、つねにわたしのまわりにあった。そのそばに『孤独』がうずくまっていた。そして、第三に、私の最もたちの悪い女友達、『死の静寂』がのどをごろごろいわせていた」をどう解釈したらいいのだろうか。力強く、新鮮な文章をイメージとして味わう以外のことができるだろうか。ハーマン・メルヴィルの「白鯨」を読むように。 (2020.8.22) |

---文学入門---by 桑原武夫 |

始めに「なぜ文学は人生に必要か」という重要かつ興味深い章から始まる。 著者は一言で答えている。「もしこのような面白い作品が人生に必要でないとしたら、その人生とは、一体どういう人生だろう!」と。ここで「このような面白い作品」とはトルストイの「アンナ・カレーニナ」である。 さらに著者は「人生を充実した、よりよきものとするためには、理性と知識のみでは足りず、さらに人生に感動しうる心が不可欠である。文学こそ、そうしたものを養成するのに最も力のあるものである」と述べる。日本でグローバル社会の推進ということが言われ始めたあたりから、理性と知識はあるが、感動をもたない心を持つ人々が増えたような気がする。 「すぐれた文学とはどういうものか」と「大衆文学について」では、すぐれた文学は作家自らが対象に対して強いインタレストを持って書かれている、大衆文学は作家自身のインタレストよりも読者に対するインタレストによって書かれている、と述べている。 「文学は何を、どう読めばよいか」では著者が世界の文学を50冊推薦している。いずれも名作で、それらを精読すれば人生が豊かになるだろうな、という作品ばかりである。自分が何冊くらい読んでいるか数えてみたら、28冊であった。56パーセントというのは、多いのか、少ないのか? 著者はトルストイの作品では「戦争と平和」ではなく「アンナ・カレーニナ」を、ドストエフスキーの作品では「カラマーゾフの兄弟」ではなく「罪と罰」を、バルザックの作品では「ゴリオ爺さん」ではなく「従妹ベット」をそれぞれ推薦している。推薦図書というのは推薦する人によって好みが違って面白い。ちなみにサマセット・モームはそれぞれ「戦争と平和」「カラマーゾフの兄弟」「ゴリオ爺さん」を選んでいる。 また、ドイツ文学ではホフマンの「黄金宝壺」を、スカンヂナヴィア文学ではビョルンソンの「アルネ」を推薦しているが、いずれも岩波文庫では絶版になっている。この本が書かれた1950年には簡単に手に入ったのであろうか。 最後の章は「アンナ・カレーニナ読書会」。著者と3人の読者が「アンナ・カレーニナ」について意見を述べ合う。3人の読者と著者の意見がなかなか噛み合わず、著者が無理やり自分の向かう方へ誘導する場面があり、珍しい作り方だと思った。最近の本では読者座談会は予定調和で作られることが多いので、かえって新鮮であった。 (2020.8.16) |

---銀河を渡る---by 沢木耕太郎 |

沢木耕太郎の3冊目の全エッセイである。なんでも10年に一冊ずつ全エッセイをまとめているらしい。 表紙に藤田嗣治の「VAGABOND」(放浪者)という絵を使っている。沢木によるとこの絵に描かれた少年は自分であるとのこと。確かに、今年72才になる沢木の代名詞になっているのは、26才の時にユーラシア大陸を1年間放浪した時の旅行記「深夜特急」である。 全エッセイだから「テロルの決算」や「一瞬の夏」のような、ある対象に向かって渾身の力を入れて書かれたものではない。新聞や週刊誌の囲み記事や本の解説に使った文章など多種多様なエッセイを載せてある。 田辺聖子の著書の解説として載せた、カモかのおっちゃんを偲んだ「ふもとの楽しみ」、「テロルの決算」の事件後、山口二也の両親を匿った中村忠相との交流を描いた「完璧な瞬間を求めて」、高倉健との思い出を綴った「深い海の底に」が心に残った。高倉健が江利チエミと別れたのは本意ではなかった、というのはいろいろな人が書いているが、やはり本当のことだったんだ。 著者は若い時にエポックメイキングな旅をして、現在に至るまで若者たちに影響を与えている。旅は年代に応じたやり方がある、という著者は今後どういう旅をするのであろう。 (2020.8.15) |

---歴史とは何か---by E.H.カー |

本書は1962年に出版され、2014年に83刷されている。52年間で83刷だからロングセラーであり、ベストセラーともいえるだろう。 長い間出ているので、書店や図書館で何度か手に取ったことがある。たいていパラパラっとめくって、棚に戻すことを繰り返してきた。 今回読んでみようという気になったのは、國學院大學みちのきちプロジェクトの「私の一冊」という本の中でFC琉球総監督の李済華氏が推薦していたからである。 在日朝鮮人である李氏は普通の日本人よりも歴史に興味がある。彼の座右の書はいずれも歴史関係の本である。 日本と韓国の歴史問題は現在進行形で継続している。ロシアとの間、中国との間にも歴史問題が課題になっている。その度に歴史とは一つのもので、真実は一つじゃないの、と思ってきた。著者によるとそうではないらしい。 著者によれば「歴史とは歴史家と事実との相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」である。歴史とは一定不変のものではなく、歴史家が何を選択するか、どう解釈するかによって別のものになる。国と国との間の歴史解釈は違って当然ということになる。 最後の一句「それでも、それは動く」が示しているように、歴史は常に動いている。国によって、人によって、解釈によって、哲学によって・・・。 (2020.8.14) |

---愉しい学問---by フリードリヒ・ニーチェ |

「愉しい学問」とは変わった題名の哲学書だ。他の翻訳者が訳した本では「悦しき知識」「喜ばしき知恵」「華やぐ知慧」などがある。そのなかで2017年発行の本書が一番新しい翻訳である。 これはニーチェの 23番で「 ニーチェは1844年生まれ、亡くなったのは1900年。本書が発表されたのは1882年、ニーチェ38才、「ツァラトゥストラ」の3年前であった。 40番は怖い話である。「大衆とは根っから、あらゆる種類の奴隷奉仕を進んでするものである」から「こうして社会主義が始まるのである」までは、ほんの一歩である。 42番。「すべての独創的精神にとって、退屈とは楽しい航海と快い順風に先立つ、魂の不快な「 53番。「視力の弱い眼は、邪悪な衝動を見抜けない。眼が鈍くなればなるほど、それだけ善は広まるのだ」は現在の日本だ。中国、韓国、北朝鮮、ロシアに囲まれて領土を狙われ、さらにアメリカにいいように利用されている。インテリジェンス(諜報活動)のない日本は、猛獣の中を目を塞がれて歩いているようなものだ。 60番。反フェミニズム発言。ただし、339番では「生とは女性なのだ」と言い切っている。 78番。「人間一人一人の罪深さを拡大鏡で眺めるよう命じ、罪人たる各人を一個の大いなる不滅の犯罪者に仕立てた、かの宗教にも・・・」とは、あの宗教のことか。 125番は強烈だ。「神はどこへ行った、だって。俺たちが神を殺したのだ」「神は死んだのだ。神は死んだままだ。俺たちの刃で血まみれになって死んだ」「教会とは何か。神の墓場にして慰霊碑でないとしたら」 134番。「仏教の普及は、インド人がほとんどコメばかり食べてきたこと、そのせいで全般に気力がたるんで衰えてしまったことに、かなりの部分依存している」などと本気で書いているから、全面的に信用してはならない。ニーチェも人間である。鋭いひらめきを見せることもあるが、そうでないこともある。 261番。「万人の眼の前にあるが、名前を持たず、名付けることのできないものを、見てとることができる人を独創性のある人という。名前を付けられて初めて事物は人間に見えるようになる」言葉は世界を変える。公害という言葉がなかった時、我々の認識する「公害」は存在しなかった。有酸素運動(エアロヴィクス・トレーニング)という言葉がなかった時、ジョギングは準備運動に過ぎなかった。ウォーキングはただの散歩に過ぎなかった。 360番。「目的意識など大したものではない。一生の職業など、船が偶然はまり込んだ潮の流れに従って進んでいるだけかもしれない」。その通りじゃないかな。 363番。「男と女は「愛」について別々のことを考えている」。お互いの目指す方向がこれほど違っているということを理解していれば、成田離婚や定年離婚、DV等、男女間のトラブルは減ると思う。 この383個の箴言をよくニーチェは書いたものだ。中には理解できるものもあれば、なんのことを言っているのかわからないものもあった。ニーチェの生きた19世紀のドイツに住んでいれば当然と思われることでも、今日本で生活している者にはピンとこないこともあるだろう。そのなかで上記に挙げた例のようにわかりやすいものもあった。いずれもニーチェが真剣に考えたことであるのは間違いない。人間が真剣に考えたことはすぐには理解できなくても、何かしら我々の心を打つものがある。 (2020.8.11) |

---私の一冊---by 國學院大學みちのきちプロジェクト |

國學院大學みちのきちプロジェクト編集による「私の一冊」である。本の裏表紙に國學院大學のマークがあるので、大学関係者がブックオフに売ったものかもしれない。 本書は興味深い構成になっている。初めのページと終わりのページで文字の大きさが違う。これは原稿の文字数が著者によって違うのを、すべて1ページに納める、という方針からだそうだ。初めのページの池上氏と最後のページの幅氏では文字の大きさがだいぶ違う。

この本を手に取って、思わずレジに持っていったのは左側のページの画版がきれいだったからだ。それぞれの分野の方たちが思い入れを持って推薦する本を、きれいに表示しようという編集者の気持ちが現れていたからである。 選者は國學院大學の学長、教授のほか、横綱白鵬、作家の池井戸潤、嵐山光三郎、女優の鶴田真由、SKE48の大場美奈、探検家・医師の関野吉晴各氏等々、多岐に及んでいる。

紹介された本も多岐に及んでいる。既に読んだ本、初めて知った本、読んでみたかったが機会がなかった本、興味がない本、いろいろな本がある。どの本もきれいに表示されていて嬉しい。 私が読んで見たいと思ったのは舞の海秀平氏推薦の「土俵を走る殺意」である。おもしろいミステリーの条件としては背景に真実味がなければならない。クリスティのミステリーはトリックは大したことはないが、背景の人間関係がまるで自分の周りの人たちのように思えてしまう。舞の海氏が相撲界の描写を保証してくれるのであれば、仮にトリックはチープであったとしても、面白い物語になっているだろう。

FC琉球総監督の李済華氏推薦のE.H.カー著「歴史とは何か」も読んでみたい。これは古くからある岩波新書で、何度か手に取ったことはあるがその気にならなかった本である。 何度か手に取ったことがあるということは興味があったからで、購入しなかったのは、教養不足、経験不足等、自分の受け入れ体制が十分でなかったからである。今読んでみたら果たしてどう思うだろうか。 (2020.8.6) |

---ポワロの事件簿2---by アガサ・クリスティ |

ハヤカワ書房はポアロ、東京創元社はポワロで統一しているようなのでやりにくい。どちらが本当なんだろう。 POISON(毒)のフランス語読みはプワゾンなので、POIROTはポワロが正解のような気がする。現在はハヤカワ書房が全部のクリスティ作品の版権を持っていて、同社のクリスティー文庫はアガサ・クリスティ全集なのでPOIROTはポアロと読まなければならない。本当は出版社同士で張り合わずに統一して欲しかったところだが。 本書は1923年から1930年に発表された作品を集めている。33才から40才までの作品で、当時のクリスティはコナン・ドイルのシャーロック・ホームズものの影響をもろに受けていて、どの作品もポワロをホームズ、ヘイスティングスをワトソンと置き換えても通用する。事件の中身も消えた書類を探したり(潜水艦の設計図、消えた鉱山)、列車から消えた乗客の行方を追いかけたり(プリマス急行)とホームズものを踏襲している。 クリスティが彼女らしい作品を書き始めるのは1932年の「邪悪の家」(Peril at End House)あたりからではないか。 (2020.8.3) |

---彼岸過迄---by 夏目漱石 |

本書は前書きで漱石自身が断っているように、短篇を集めて最後にそれが長編になるように構成されている。 特に最初の「風呂の後」は本書の語り手敬太郎と握りに蛇の頭の飾りのついたステッキの由来を紹介するために書いたような短編である。森本という興味深い人物が登場するのはこの話だけである。 ふたつ目の短篇「停留所」で本編の主要な人物、須永が登場する。だがこの章の須永は紹介程度である。須永が本格的に出て来るのは「須永の話」まで待たなければならない。 「停留所」では敬太郎が就職の斡旋を頼んだ田口から依頼されて、小川町の停留所に下りる男の跡をつける。敬太郎は夕暮れの小川町停留所で会ったこともない男を待つ。男はなかなかこない。ふと気がつくと自分と同じように誰かを待っている女がいる。見るともなしに女を観察する。 新聞連載5回分に渡って延々と敬太郎が停留所の近くで男を待つシーンが続く。これが面白い。まるでヒッチコックの映画を見るようである。その気になれば漱石はミステリーも書ける。 みっつ目の「報告」は「停留所」の後日談である。顛末を田口に報告すると、田口から自分がつけた男の名前を聞かされる。松本という。田口から松本への紹介状をもらい、会いに行く。たまたま雨の降る日だった。・・・。 次の「雨の降る日」で話は一旦「転」じる。ここで漱石は登場人物の松本に託して自分の体験を述べる。漱石は五女、

続く「須永の話」と「松本の話」がこの小説のクライマックスである。 大患後、軽い話を書くつもりでいた漱石はここまできて調子が上がってきたのだろう。前期三部作で追求した「恋とその始末」の次のテーマ、「嫉妬」について書き始める。 それまでの展開からするとここで「嫉妬」を出さなくても十分面白い小説になりえたのだが、それだけでは納得できなかったに違いない。書き始めたからには全力を出さざるをえない漱石の誠実さを筆者は感じる。 ちなみに前期三部作、「三四郎」「それから」「門」で漱石は「恋」「不倫」「その結果」について書いた。 後期の三部作、「彼岸過迄」「行人」「こころ」で漱石は「嫉妬」を追求する。その出発点となるのが「須永の話」なのである。「須永の話」は前半を柴又の「川甚」という川魚料理屋で、後半は常磐線金町駅近くの茶店で語られる。 須永市蔵の嫉妬は夫婦でもなく、恋人同士でもない女性に対してのものである。漱石はこう表現する。「僕は天下の前にただ一人立って、彼女はあらゆる女のうちで 千代子が幼なじみの市蔵に対して、「何故愛してもいず、細君にもしようと思っていない 「松本の話」は市蔵と千代子の後日談が松本によって語られる。 漱石は大患後のことゆえ、軽めの短篇をつなげて、スティーブンソンの「新アラビア夜話」のようなものを書くつもりでいた。書き始めると、今後追及することになる男女間の問題、特に嫉妬について書かずにはいられなくなった。漱石は自分に対して、読者に対して誠実な作家であった。 (2020.8.2) |

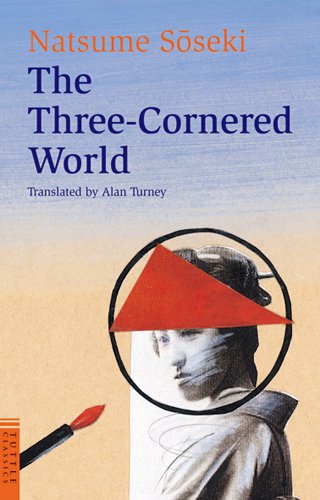

---草枕---by 夏目漱石 |

本書はアラン・ターニー(Alan Turney、1938年 - 2006年12月19日)というイギリス人が翻訳している。彼はイギリス生まれ。1978年ロンドン大学で日本文学博士号取得。エキセター大学客員教授。ICU(国際キリスト教大学)にて日本文学の講義を持ち、後に、清泉女子大学教授を務めた。本書の他に「坊っちゃん」の英訳も手掛けている。 2006年12月19日の午後9時29分、多発性骨髄腫のため東京都新宿区の病院で死去、と出ているので日本に住んでいたのだろう。 本書冒頭の「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ」は以下のように訳している。 Approach everything rationally, and you become harsh. Pole along in the stream of emotions, and you will be swept away by the current.

またグレン・グールドが読んで感動したといわれる一文「して見ると四角な世界から常識と名のつく、一角を磨滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう」は、以下のように訳している。 an artist is a person who lives in the triangle which remains after the angle which we may call common sense has been removed from this four-cornered world. 草枕の英語題名「The Three-Cornered World」は上記の文章から採ったのだろう。 グレン・グールドは自分が死んだら「The Three-Cornered World」を 東京に住む30才の 彼は温泉場に一軒しかない旅館に宿泊し、そこの出戻り娘に翻弄される。とはいっても「虞美人草」で小野清三が藤尾に翻弄されたり、「三四郎」で主人公が里見美禰子に振り回されたりするようにではない。 それが最後の言葉「それが出れば画になりますよ」に結びついてくる。 本書はグレン・グールドが「常識と名のつく、一角を磨滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう」という文章に感動し、終生本書を手元から離さなかったように、モノローグとして述べられる 漱石は芸術論に 作中、画工は「世間には 漱石の俳句に「 解説で江藤淳がこう書いている。多くの作家は「真」「善」「美」のうち、「真」のみ書いたが、漱石は「善」と「美」を書いた。明治時代の作家で漱石だけが現代でも生き続けているのはそのことがひとつの要因ではないか、と。 とはいっても芸術論のみに終始するわけではない。漱石は余裕がある。第5章は「失礼ですが、旦那は矢っ張り東京ですか」のセリフから始まる。画工が髭を剃りに床屋に入るシーンである。 江戸っ子同士の床屋と画工の丁々発止のやりとりは力強く、小気味良い。「青い頭は既に 「草枕」の床屋のシーンと、「吾輩は猫である」の銭湯のシーンを日本語で読めるだけでも、日本人に生まれて良かった。 (2020.7.31) |

---悲劇の誕生---by フリードリヒ・ニーチェ |

本書は1872年、バーゼル大学で文献学を講義していたニーチェが28才の時に発表した処女作である。本書を発表した後ニーチェは大学を退職し、哲学的な書物を次々と発表し始める。 本書でニーチェはワーグナーの歌劇「トリスタンとイゾルデ」をテキストにして、「ある民族における神話の破壊と復活」ついて述べている。 ニーチェによれば、民族における神話の成立過程でアポロ的なものディオニュソス的なものが交互に現れる。それらはどちらも不可欠なものである。 ドイツ人のニーチェは神話のもとを古代ギリシャ悲劇にもとめている。ギリシャ悲劇における冷静なセリフのやり取りをアポロ的と称し、舞踏を伴う熱狂的な

本書は叙情詩的な熱気に満ちた言葉で書かれている。1行1行の文章が実に力強い。まるで胸に刺さってくるような文章群から成り立っている。 アポロ的なものをソクラテス文化と呼び、それを排斥する以下の文章は印象的である。上司に気兼ねしながら毎日を過ごすサラリーマン、あるいは新型コロナウィルスに翻弄される各国の政治家たちを連想してしまう。 「理論的人間は自分の行く末にしりごみして、不満をいだきながらも、生存の恐ろしい氷河に身をゆだねる勇気を持たず、ただおろおろと岸辺を右往左往するばかりなのだ」 この書を150年前に発表したニーチェは当時のドイツ人に対して何かを言わないではいられなかった。その思いがほとばしるような文章が現代に生きる我々をも圧倒する。 (2020.7.29) |

---この人を見よ---by フリードリヒ・ニーチェ |

フリードリヒ・ニーチェは1844年にドイツ・ライプツィヒ近郊の村に生まれた。24才でスイスのバーゼル大学古典文献学教授となった。著作活動は28才のときに「音楽の精神からのギリシア悲劇の誕生」(悲劇の誕生)を書いてから始まった。 44才で本書を書き、45才のときに梅毒が脳に作用し発狂した。彼は残る生涯をバーゼルの精神科病院で過ごすことになる。1900年8月25日、肺炎のため55才で亡くなった。 彼の主な業績は28才から44才までの16年間になされた。 本書は彼の生い立ちや考え方の成り立ち、自身の著作について語られている。いわば自分の著作の索引を自分で書いたような本である。翌年以後の自分の運命について予期していたのかもしれない。「この人を見よ」の「この人」とはニーチェ本人のことである。

本書は「なぜわたしはこんなに賢明なのか」という章で自分の生い立ちを語り、「・・・利発なのか」で自分の好きな音楽、書物、作家たちについて語る。そして「・・・よい本を書くのか」で自分の書いた本がいかに価値のあるものかについて語る。 今ではニーチェは好悪を含めて世界中でもっとも人気のある哲学者であろう。彼が生きた時代、彼を認める者は少なかった。本書の副題「ひとはいかにして本来のおのれになるか」に暗示されるように、次代の人々は自分を認めざるを得ない、そのことを同時代の人々に判らせるために本書を書いたのだろう。 次章以下は「悲劇の誕生」から始まって「ワーグナーの場合」にいたる10冊の自著についての解説または評論である。これらの章はニーチェを読むうえで大いに参考になる。本人による解説なのだから間違いない。 「悲劇の誕生」、ニーチェはこの書でアポロ的なものとディオニソス的なものとの対立について述べている。ニーチェによれば、アポロ的なものとは生に逆らう退化しつつある本能=キリスト教、ショーペンハウアーの哲学、プラトンの哲学、理想主義のことをさし、それらは排斥すべきものである。ディオニソス的なものとは過剰なまでに意気盛んな生命肯定、最深の考察、デカダンをさし、それらは肯定すべきものである。 「ダーヴィト・シュトラウス 告白者と著述者」「生に対する歴史の利害について」「教育者としてのショーペンハウアー」「バイロイトにおけるリヒアルト・ヴァーグナー」という4篇の戦闘的な論文からなる「反時代的考察」によってニーチェは攻撃的論者としてドイツ国内でデビューした、と述べている。 「ツァラトゥストラ」はニーチェの代表的な著作である。この書物は1886年ニーチェ42才の時に突然やってきたインスピレーションによってわずか数十日で書かれた、と述べている。この章はまるで詩を朗読するように書かれている。彼の「ツァラトゥストラ」に対する思い入れは他の書物に対するものとは違う。 「善悪の彼岸」と「道徳の系譜」でニーチェは「キリスト教は怨恨の精神からうまれた」と述べている。 「偶像のたそがれ」と「ワーグナーの場合」でニーチェはワーグナー以外のドイツ人への嫌悪感について述べている。の代表的な著作である。この書物は1886年ニーチェ42才の時に突然やってきたインスピレーションによってわずか数十日で書かれた、と述べている。 この書のエピローグ「なぜわたしは一個の運命であるのか」でニーチェは徹底的にキリスト教を排斥する。そして自分が生み出した超人、ツァラトゥストラを唯一の優れた人間であるとする。 ニーチェに関する解説書は数多く出版されているが、どの解説書を読むよりも、著者自身による解説書に勝るものはないだろう。この書を足がかりにニーチェの (2020.7.25) |

---人生の短さについて・他二篇---by セネカ |

セネカは紀元前4,5年ころに生まれ、紀元後65年まで生きた。彼はカリグラ、クラウディウス、ネロといずれも危険な三代のローマ皇帝に仕えた。最後は自分の教え子ネロによって処刑された。 本書には表題「人生の短さについて」の他に、「心の平静について」「幸福な人生について」のふたつのエッセイが収められている。 「人生の短さについて」でセネカは、人生はつまらないことに浪費しなければ十分に長い、と述べる。 もっとも惨めな者は自分自身の用事でもないことに苦労したり、他人の眠りに合わせて眠ったり、他人の歩調に合わせて歩き回ったり、・・・。というセネカの言葉は現代の我々にも十分通用する。 「心の平静について」においてもセネカは有益なことを述べている。まずは友人の選び方について。 ソクラテスやプラトンといった最善の人は無理でも、悪のもっとも少ない人を選ぼう。特に避けねばならぬのは、陰性で何ごとにも嘆きを発する者たちである。何ごとにも溜め息をつく仲間は心の平静にとっての敵である。

また、人間の苦難をもたらす最大の原因は財産である、と述べる。財産は持たない方が失うよりもどれだけ苦痛が軽いかわからない。富者が貧者よりも財産の損失に耐えると考えるのは誤りである。髪の毛を掻きむしられれば、薄い頭も濃い頭も痛さは変わらぬ、と述べる。 それでは、財産はどの程度がいちばん良いか。貧に落ちることもなく、さりとて貧から遠く離れていることもない、というところである。 「幸福な人生について」では幸福な人生に欠かせないものとして「徳」をあげている。セネカは「徳」に比べたら「贅沢」や「快楽」などものの数にも入らない、と述べている。2,000年前の賢人の言ったことであるが、我々の精神生活にとっても役に立つ考察である。 (2020.7.23) |

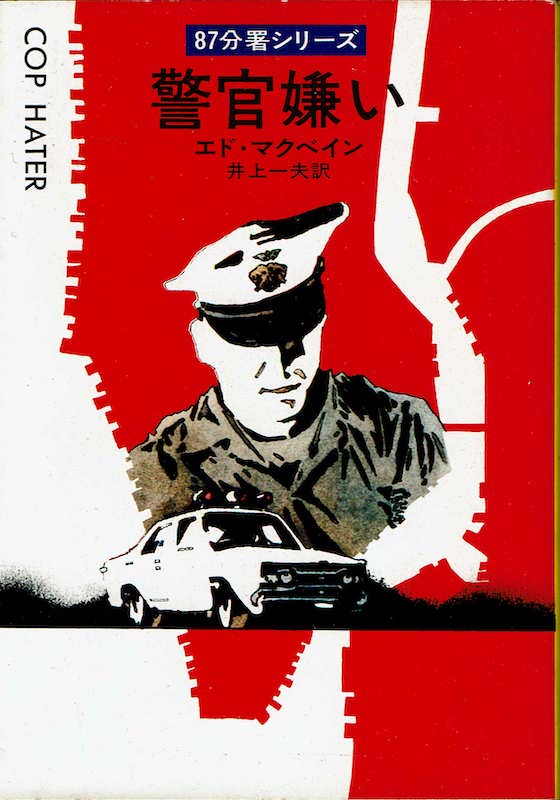

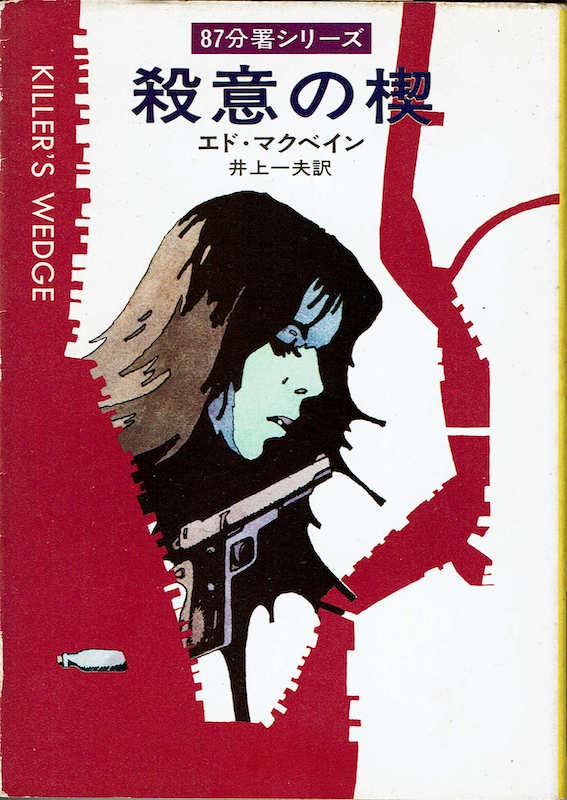

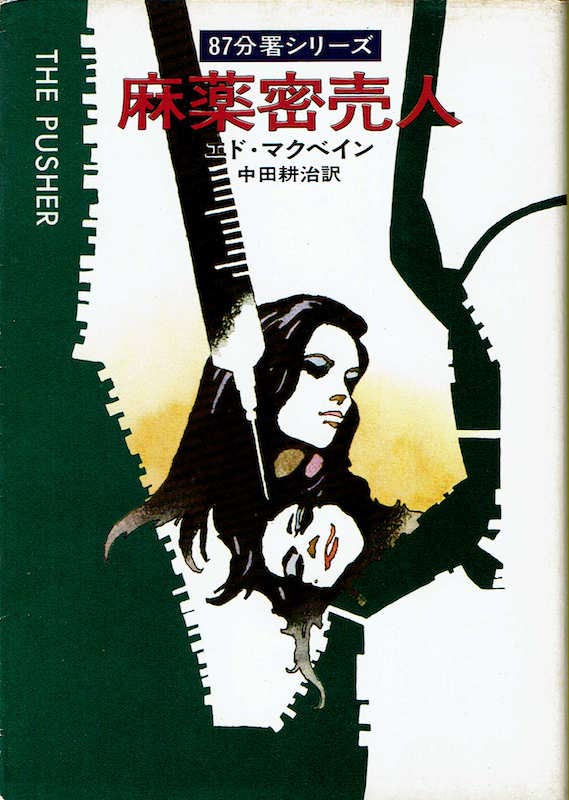

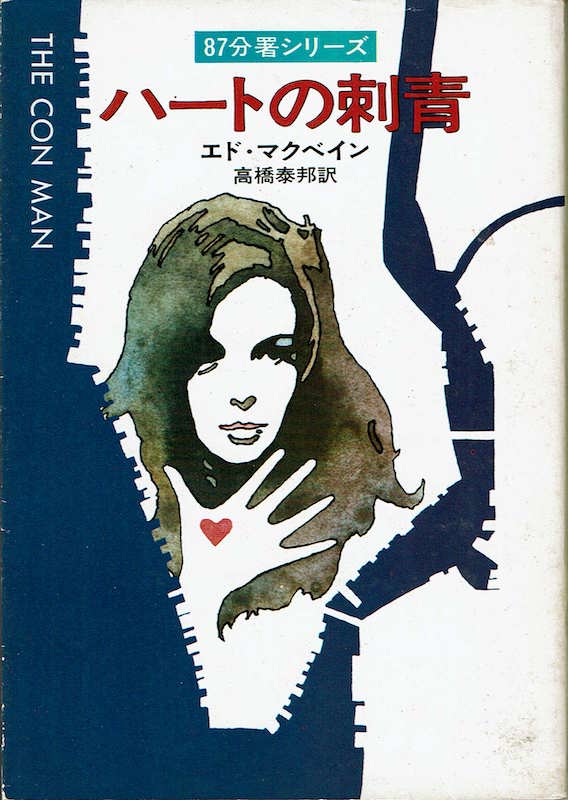

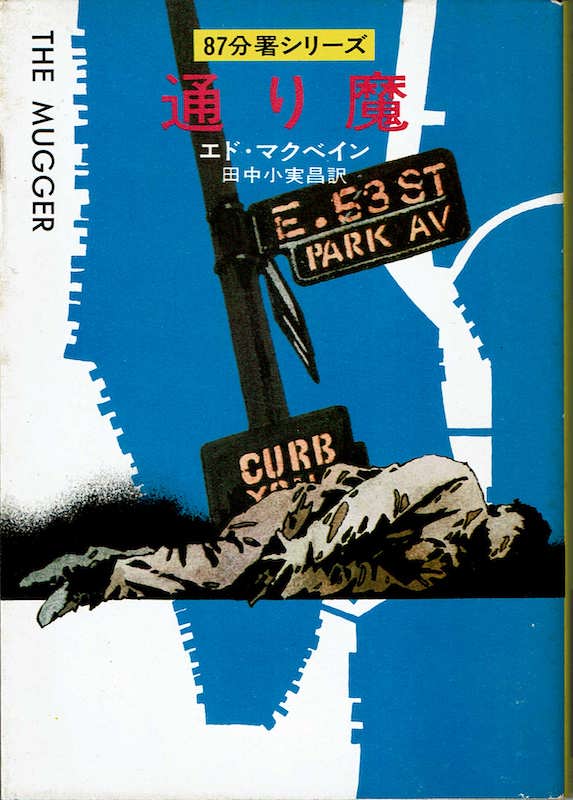

---警官嫌い---by エド・マクベイン |

エド・マクベインは1926年に生まれ、2005年79才で亡くなった。代表作は87分署シリーズで、亡くなるまでに56作を書いた。 その他の作品としてはエヴァン・ハンター名義で「暴力教室」「去年の夏」「逢う時はいつも他人」などを発表している。この3作はいずれも映画化されている。「暴力教室」のシドニー・ポワチエ、「去年の夏」のリチャード・トーマス、バーバラ・ハーシーの演技は忘れがたい。また、87分署シリーズの「キングの身代金」は黒澤明監督の「天国と地獄」として、「クレアが死んでいる」は市川崑監督の「幸福」として日本でも映画化されている。 本書は87分署シリーズの記念すべき第1作目である。1956年、マクベイン30才の時に書かれた。 マクベインは本書を書いた時、シリーズ化する事は考えていなかったのだろう。87分署の刑事が次々に殺され、警官群像劇としての大切なキャラクターを惜しげもなく消費している。その後活躍するバート・クリングだけは、重傷を負うがかろうじて生き残った。 シリーズ全体の主人公であるスティーヴ・キャレラのキャラクターもまだ薄く、特異な事件を追うことに力を注いでいるように見える。 長い長い87分署シリーズの物語は始まったばかりである。

(2020.7.21) |

---ABC殺人事件---by アガサ・クリスティ |

クリスティの代表作。ポアロものの名作である。 以前子供向けの「ABC怪事件」を読んだのがアガサ・クリスティ初体験だった。犯人は覚えていないが、登場人物のひとりにポアロが「メガネを替えたらいかがですか」と話しかけるシーンが頭に残っている。本書では「新しい眼鏡が必要なんじゃないですか」と言っている。 作品が発表されたのは1936年。クリスティは46才であった。この頃のクリスティはたぶんシャーロック・ホームズものに心酔していて、ミステリーには読者が驚くようなトリックが重要である、と考えていた。本書はその代表作である。 後半のクリスティはトリックは影を潜め、人間の心理の複雑さを表現するのに重点を置いている。筆者は「鏡は横にひび割れて」や「春にして君を離れ」に代表される、クリスティ後半の作品が好きである。 (2020.7.20) |

---本能寺の変431年目の真実---by 明智憲三郎 |

著者は明智光秀の末裔である。1947年生まれ、光秀の子、於寉丸の子孫、慶應義塾大学大学院終了後、大手電機メーカーに入社、とある。光秀の子孫がよく残っていたものだ、と思いながら購入した。 本能寺の変の陰にどんなすごい秘密があったのだろうとワクワクしながら読み進めたが、一向にそれらしき記述に出会わない。 最後まで読んでしまったが、本能寺にいた信長に光秀が襲いかかった。そしてあっという間に討ち果たし、火をかけて寺ごと焼いてしまった。中学校の時に習った歴史そのままではないか。 著者は本能寺で光秀が討ち果たすべき人物は徳川家康であり、かねて信長と打ち合わせてあった。光秀は家康が本能寺に到着する前に信長を討ってしまった。理由は光秀と信長の理想とする政権のあり方が違っていたからだ、と述べている。 但しそれがはっきり記された書き物は現存しておらず、著者の持っている資料から類推したものに過ぎない。本はセンセーショナルな題名につられて購入すべきではない。 (2020.7.19) |

---ナイルに死す---by アガサ・クリスティ |

ナイル川観光の豪華客船は遺跡を巡りながら上流へ進む。観光客はそれぞれの事情を持っている。なぜか客の中にポアロもいる。 登場人物の人間関係が260ページかけて紹介された後、ある夫人が殺される。殺されるまでの長い物語はまるでメロドラマのようだ。 そのまま映画になるな、と思ったら1978年にハリウッドで映画化されていた。監督は「タワーリング・インフェルノ」「キング・コング」のジョン・ギラーミン。俳優はピーター・ユスティノフ、ジェーン・バーキン、ロイス・チャイルズ、ベティ・デイヴィス、ミア・ファロー、ジョン・フィンチ、オリヴィア・ハッセー、ジョージ・ケネディ、アンジェラ・ランズベリー、サイモン・マッコーキンデール、デヴィッド・ニーヴン、マギー・スミス、ジャック・ウォーデンという名前を見るだけで嬉しくなってしまうオールスター映画。

本を読んでいるだけで自分が豪華客船でナイル川を遡っているかのような気分を味わえる。クリスティが前書きで書いているが、本書は彼女自身がナイル川観光をしてきた直後に書かれた。 後半は前半のメロドラマをさらに高らかに歌い上げてカタストロフに突入する。読了後はため息をつくしかない。 作品が発表されたのは1937年。クリスティ47才。 (2020.7.17) |

---白昼の悪魔---by アガサ・クリスティ |

イギリス南部のリゾート地、レザーコム湾の小島に建つホテル。滞在者はポアロを含めて11人。 登場人物の人間関係が紹介された後、ある夫人が殺される。天気の良い昼間の海岸で。 ポアロは警察に協力して捜査を行う。登場人物はそれぞれにアリバイを持っている。 ポアロは犯人が築き上げたアリバイをいかに見破るか。現れた犯人の動機は。最後に、本当の人間関係がだまし絵のように我々の前に提示される。 作品が発表されたのは1941年。クリスティ51才。このころのクリスティは心理的な要素よりも具体的なトリックに主体をおいている。 (2020.7.15) |

---葬儀を終えて---by アガサ・クリスティ |

クリスティ得意の家庭争議ものである。一家の大黒柱が亡くなり、残されたのはいずれも半端者ばかり。 亡くなった主人の末の妹が葬儀から帰った時、何気なく言う。 この一言で物語は急速に展開していく。主人の友人であり、一家の顧問弁護士がその言葉を不審に思い、調査を始める。だが、怪しいところは見当たらず、古い友人のポアロに相談する。 ポアロの活動が進むに連れて相続人たちの生活と考え方が読者に提示されていく。最後に、意外な犯人、隠された動機、予想もつかなかったトリックが明らかになる。 1953年、クリスティ63才の時の作品である。 (2020.7.14) |

---天皇と原爆---by 西尾幹二 |

目から鱗が落ちた。日本の侵略戦争とは。なぜアメリカは日本に原爆を落としたのか。西尾氏はそのことを本書で明確にしている。 著者は第二次大戦におけるドイツの戦いと、日本の戦いはその意味がまるで違っていたと述べる。ドイツの戦いは西欧諸国の内戦、日本の戦いは西欧諸国からアジアを守るための戦争であった。 第二次大戦前、帝国主義による世界の植民地化が進んでいた。スペインは南アメリカをポルトガルは東南アジアをフランスはアフリカ大陸をイギリスは北アメリカを植民地化していた。遅れてきたロシアには中国とその周辺地域しか残されていなかった。そういう状況の中で日本が生き延びるためには朝鮮、満洲、南アジアに進攻する以外に生きる道はなかった。 独立戦争、南北戦争を経たアメリカはひたすら西へ侵攻した。東部から西部へ、太平洋に出てハワイからグァム、フィリピンへ。中国へ行く途中に日本があった。 第二次大戦に途中から参加したアメリカはなぜか初めから日本を標的にしていた。それはアメリカと日本の宗教戦争のようなものだった。 西尾氏の論説は説得力があり、目から鱗が落ちるように納得せざるを得なかった。自虐的な日本の政治家たち、政治学者たちに本書を読んでほしい。 (2020.7.12) |

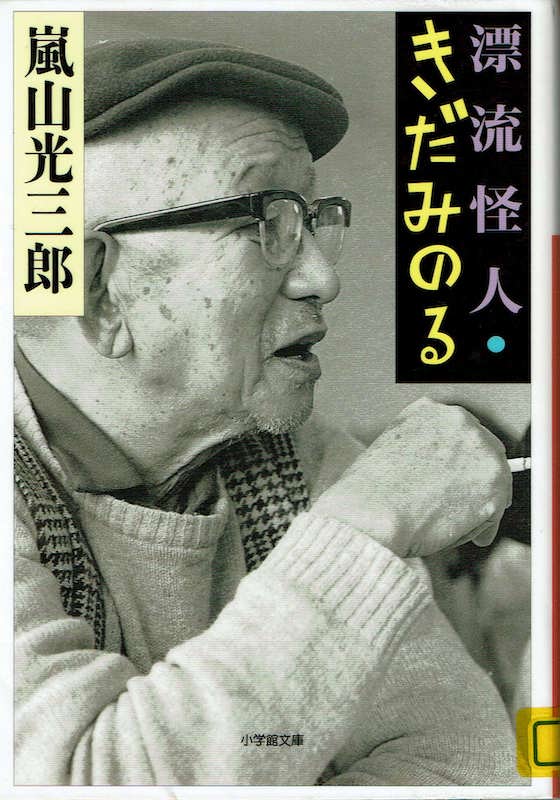

---漂流怪人・きだみのる---by 嵐山光三郎 |

きだみのるは本名山田吉彦、岩波文庫版「ファーブル昆虫記」の翻訳者である。戦後間もなく「気違い部落周游紀行」がベストセラーになり、映画化もされている。 この本を読むまできだみのるという人がどういう人かわからなかった。解説で三人の作家がこの本を評している。三人ともきだみのるのあまりにも規格外の人生に驚いている。 著者嵐山光三郎は新人の編集者時代、きだが亡くなるまでの5年間担当者として付き合っている。本書は嵐山でなければ書けないきだの生活が描かれている。この本が書かれなければきだみのるという英雄(怪物)的な人物が世に知られることはなかったのではないか。

社会学者として、フランス語の翻訳家として一流でありながら定住せず、80才で亡くなるまで漂泊の生涯を送った。若い頃、大杉栄、伊藤野枝、辻潤と知り合い、戦時中大杉と伊藤を惨殺した甘粕正彦から諜報活動に誘われ、老いて人妻との間にできた女の子を連れて漂泊の旅を続ける。 嵐山と出会った時、きだは75才、実子のミミは8才、嵐山は28才であった。嵐山はきだが当時住んでいた八王子市郊外のの新制作座へ会いにいく。当時劇作家の眞山美保が主催していた劇団・新制作座の建物はコンクリート打ちっぱなし、無機的で異様な形をしていた。1970年、筆者は舞台俳優志望の友人に連れられて行ったことがある。その時、きだみのるがミミくんとそこに住んでいようとは夢にも思わずに。 以前から愛読していた「ファーブル昆虫記」の翻訳者、山田吉彦(きだみのる)という人は端正な文章からは想像もつかないほど破天荒な人であった。 (2020.7.11) |

---ヘラクレスの冒険---by アガサ・クリスティ |

ポアロものの短篇集である。ギリシャ神話の「ヘラクレスの12の難業」にちなんだ題材で書かれている。 ヘラクレスが様々な難関を突破していく故事とポアロのファースト・ネーム「エルキュール」にかけてある。エルキュールはヘラクレスのフランス語読み。 初期のポアロものは謎解き的な話が多かったが、本書が書かれた1947年のクリスティは57才、単なる謎解きを卒業して人間の心の闇、人間心理の奥に入り込んだ作品を書いている。 貧しいものに味方する「ネメアの谷のライオン」や噂の出所を探偵する「レルネーのヒドラ」はシャーロック・ホームズ的というよりもO・ヘンリー的な話になっている。心理的な盲点をついた「アルカディアの鹿」や「ステュムパロスの鳥」、普段は受け身なポアロが仕掛ける方に回る「アウゲイアス王の大牛舎」。一幕ものの家庭劇のように始まり、チェーホフの「かもめ」のような印象的な終わり方をする「クレタ島の牡牛」。等々。 それぞれの物語にクリスティは様々な仕掛けを施していて、単純なパズラーから脱するのに成功している。 (2020.7.10) |

---死への旅---by アガサ・クリスティ |

この作品もクリスティの中近東シリーズものである。舞台はモロッコのカサブランカから始まる。 夫と離婚し、子供に死なれた女が自殺するために睡眠薬を買い集める。ホテルに戻ってベッドに横になり、睡眠薬を飲もうとした時、ノックの音が・・・。 睡眠薬で死ぬよりスパイになって敵に殺される方が確実に死ねますよ、と説得されたヒラリー・クレイヴンはスパイになり、謎の組織に潜り込む。 「トミーとタペンスシリーズ」のタペンス、「茶色の服の男」のアン・ペディングフェルド、「パディントン発4時50分」のルーシー・アイルズバロウ同様、本書の女性主人公も冒険好きである。 最後のページで彼女をスパイに誘い込んだイギリス諜報部の男は述懐する。「結局、彼女の旅路はお決まりの場所へ行き着いたようだ」 本書はクリスティの「元気な女性シリーズ」の一冊である。 (2020.7.7) |

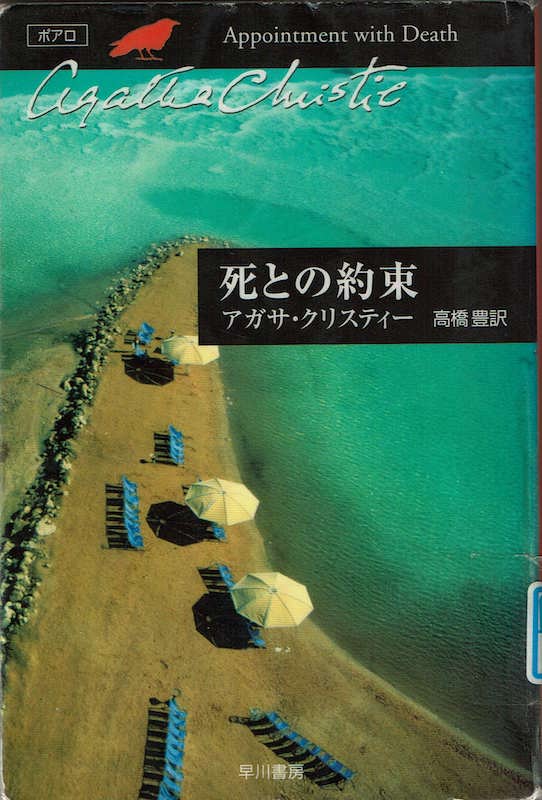

---死との約束---by アガサ・クリスティ |

1938年、クリスティの中近東シリーズの作品である。イスラエルからオマーンにかけて旅行するアメリカ人家族とその周辺の人々が主人公である。たまたま? 中近東を旅行していたポアロがそこに絡んでいく。 家族の中の話なので舞台はアラビアでもイギリスでも同じである。この時分のクリスティは考古学者のマックス・マローワンと再婚し、夫と共にしばしばアラビア半島へ発掘の旅に出ていた。おかげで読者は本書や「ナイル殺人事件」「メソポタミヤの殺人」「バグダッドの秘密」等の中近東シリーズを楽しむことができる。 本書は家族間の 例によって犯人は絶対に当たらない。クリスティのミステリーは犯人を当てることが目的で書かれてはいない。 いずれも人間が生きていくことの哀しさを表現するために書かれた本である。 (2020.7.6) |

---忘られぬ死---by アガサ・クリスティ |

原題は「Sparkling Cyanide」である。しゃれた題名だが「スパークリング・シアン」とか「炭酸シアン」ではインパクトがない。英語で「スパークリング・サイアナイド」だとパンチの効いた良い題名になる。 1945年、クリスティが油ののりきった時に書かれた作品である。最もクリスティの場合、第1作目の「スタイルズ荘の怪事件」から、最後に執筆された作品「運命の裏木戸」までずっと油がのりきっているのだが。 本書はいわゆるノン・シリーズでお馴染みの探偵役は登場しない。筆者はクリスティのノン・シリーズが好みである。決まった探偵役が登場する作品に比べて物語性が豊かである。謎を解き明かすのが登場人物の誰になるのか、最後になるまでわからない。 富豪夫妻の奥さんが自殺に擬して毒殺される。1年後同じ状況下で夫が毒殺される。やはり自殺に見せかけて。犯人は同じテーブルについた6人のうちの誰かなのだが、いずれの人物もそれらしくない。 物語が進むにつれて彼らの人間関係が明らかになってくる。クリスティはこの人間関係の部分をオペラのように高らかに歌いあげる。特定の探偵がいたのではこの部分が地味にならざるを得ない。 容疑者が6人しかいないのだから、途中で犯人はわかりそうなものだ。確かに予想はしていた。だが、その動機は・・・。クリスティは人間が生きていくことの哀しさを歌いあげたかったに違いない。 (2020.7.4) |

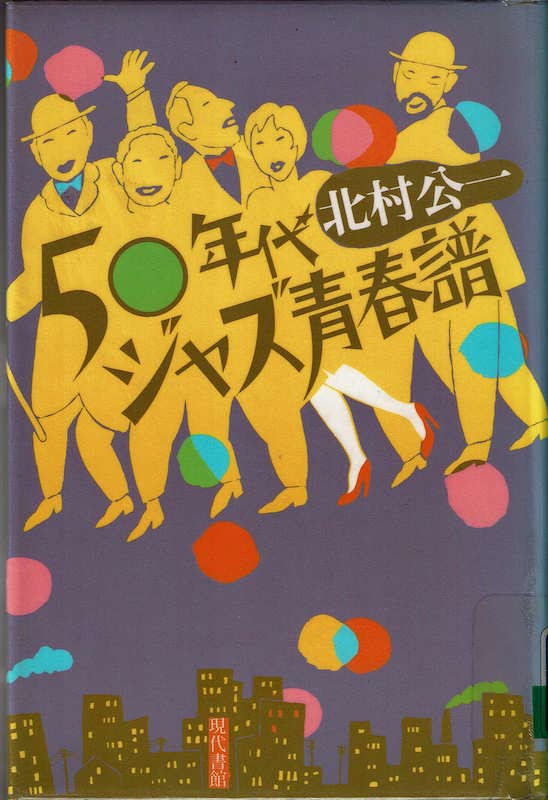

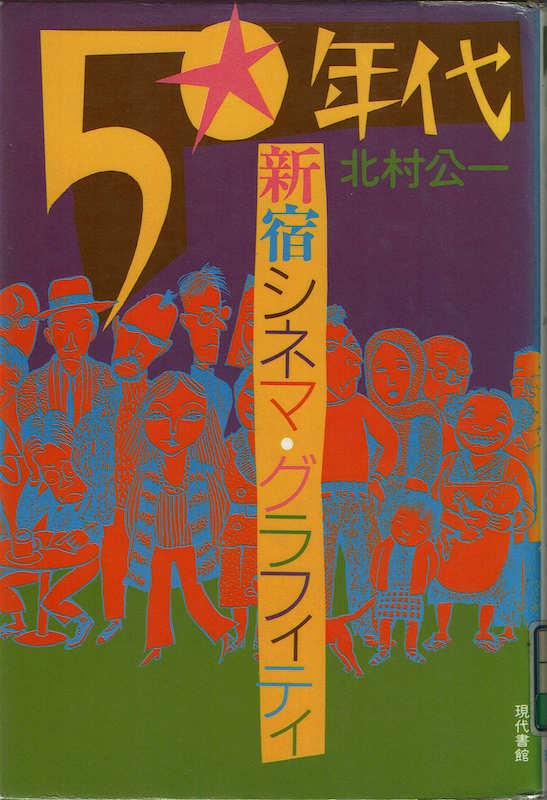

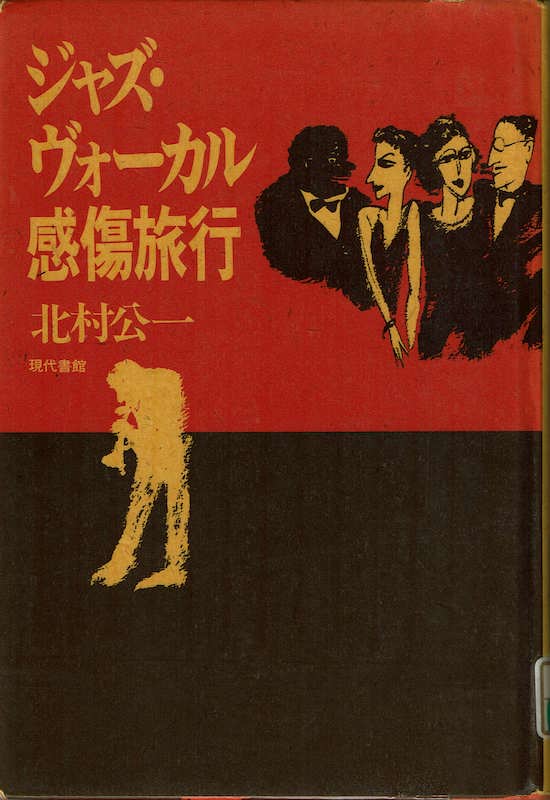

---50年代ジャズ青春譜---by 北村公一 |

1937年(昭和12年)生まれの著者が経験したジャズの現場である。 1950年代から1960年代にかけての日本のジャズ界の様子が一ファンの立場から語られている。八重洲口のジャズ喫茶「ママ」、新宿のジャズ喫茶「きーよ」等、当時でなければ行けない伝説のジャズ喫茶のありさまが語られる。著者はルイ・アームストロングの日本公演に観客として参加している。

その時代に付き合った数々の友人たち、女性たち。誰もが経験する人生の熱い時代。著者の場合それがジャズの成熟期と重なっている。リアルタイムでマイルスやコルトレーンが活躍している時代である。筆者の年代だと微妙に少しずつ遅れているのである。うらやましいけどどうしようもない。

ジャズと映画は共通点がある。かどうかはわからないがジャズ好きの大半は映画好きでもある。 著者はジャズ喫茶に通うのと同じ頻度で映画館に通っている。著者は1950年代、新宿駅東口にあった日活名画座を人生の教師であったと述べている。10代後半から20代前半にかけての映画は学校の教師以上のものをあたえてくれることがある。 著者にとって1950年代後半にリアルタイムで観た「シェーン」「陽のあたる場所」「第三の男」は教師以上のものであった。映画のほとんどを筆者も観ているが、残念ながらリアルタイムではない。やはり少しずつ著者の方が熱い時代に生きているのである。

著者が60才になり、今まで聴いてきたLPやCDの中から印象に残ったジャズ・ヴォーカルのアルバムを選んで紹介する。歌手や曲にまつわる想い出話と一緒に。 著者の人生の師ともいえるルイ・アームストロングのアルバムはもちろんのこと、サミーー・ディビス・ジュニアやフレッド・アステアなどのジャズとは関係なさそうでいて実は優れたジャズ・ヴォーカリストとしての彼らを紹介してくれる。その中には美空ひばりも入っている。 また、ディーン・マーチンのアルバムが日本でベスト・アルバムが一枚しか出ていないのを嘆いている。 ナット・キング・コール「スター・ダスト」の章では若くして逝った(33才) 妻の思い出を語っている。 本書で初めて知ったヴォーカリスト、ジョー・スタッフォードとビル・ヘンダーソンを一度聴いてみたい。 (2020.7.3) |

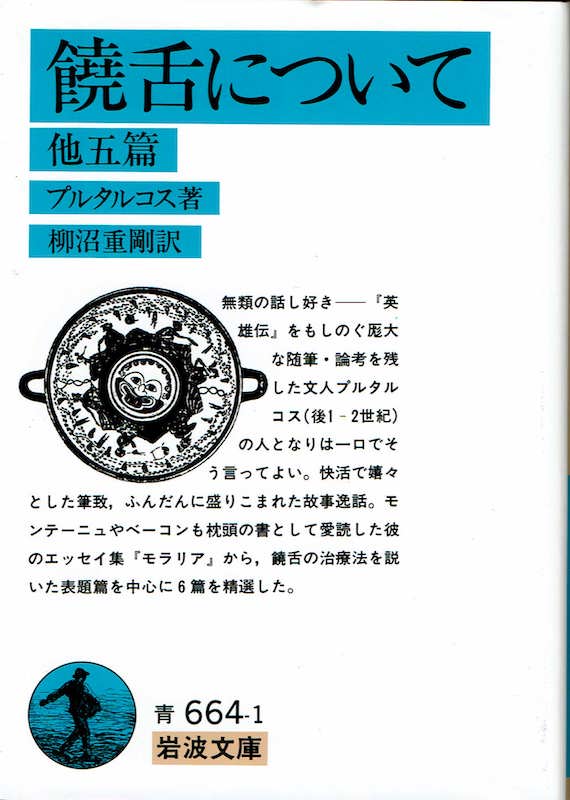

---饒舌について---by プルタルコス |

本書には「いかに敵から利益を得るか」「饒舌について」など、興味深い話6篇が収められている。 プルタルコスは古代ギリシャのエッセイストでA.C.66年に生まれ、70才前後まで生きた。晩年はアポロン神殿の神官をしていた、というからソクラテスやプラトンのような哲学者ではなく一般の知識人という立場だったのだろう。主な著書は有名な「英雄伝」と本書が含まれる「モラリア(倫理論集)」と名付けられたエッセイ集である。 敵は相手のあやまち、失敗に食らいついて探る。自分の改めなければならない部分は味方より敵の方がよく知っている。というのは間違いない。 おしゃべり連は、好かれたいと思って憎まれ、親切にしたいと欲して迷惑をかけ、賞賛されると信じて嘲笑され、なんの利益にもならないのに金を使い、友を害して敵を利し、そして身を滅ぼす。辛辣だが真実である。 その他、「人から憎まれずに自分をほめること」「借金をしてはならぬこと」など、2,000年前に書かれたものではあるが、いずれも現代の教訓としても十分通用する話ばかりである。 (2020.7.2) |

---茶色の服の男---by アガサ・クリスティ |

1924年の作品。1920年から小説を書き始めたアガサ・クリスティの「スタイルズ荘の怪事件」「 秘密機関」「ゴルフ場殺人事件」に続く4作目の作品である。ポアロ、トミーとタペンス、ポアロと続いた後、本書の主人公はアン・ペディングフェルド。タペンスを単独で主人公にしたような冒険好きの明るいキャラクターである。 マイケル・ダグラスとキャスリーン・ターナーが楽しげに演じた「ロマンシング・ストーン 秘宝の谷」のような冒険活劇である。恋あり冒険あり謎ありの本書もお金をかけて映画化したら結構当たるのではないか。 (2020.6.27) |

---フランクフルトへの乗客---by アガサ・クリスティ |

本書は三部に分かれている。第一部「中断された旅」はクリスティらしくミステリアスに進む。空港であったミステリアスな女から頼まれ、外交官のスタフォード・ナイは自分のパスポートを彼女に渡し、盗まれたことにする。彼女の目的はわからない。 英国に戻ったスタフォードは彼女から何か連絡があるのでは、という期待を持つ。果たして大使館の晩餐会で彼女は伯爵夫人として現れる。 ここから物語は始まる。 第二部では伯爵夫人に連れられてドイツへ行ったスタフォードはネオ・ナチの集会に招かれる。ここから先は本書が執筆された1970年という激動の時代を象徴するかのような展開になる。 第三部は英国の政治家たちがこれからの時代をどう導いていくか議論する。新しい勢力の勃興、それに対応しようとする旧勢力。 本書でのクリスティは政治論議に終始し、ミステリーでもスパイものでもない中途半端な読み物になってしまった。だがクリスティに駄作はない。不安の時代を象徴するような独特の読み物になっている。 (2020.6.25) |

---成熟脳--脳の本番は56歳から始まる---by 黒川伊保子 |

著者は富士通ソーシアルサイエンスラボラトリに14年勤務し、AI(人工知能)の研究に従事。その後、コンサルタント会社勤務、民間の研究所を経て、2003年に(株)感性リサーチを設立、脳機能論とAIの集大成による語感分析法を提唱した。 7年ごとに脳の機能は変化する、という著者の意見は筆者がなんとなく考えていたことと一致する。7才まで、14才まで、21才まで、28才までと区切られると確かにその通りだと思う。特に14才から21才までのなんとも不安定で辛い時期のことを考えると、著者にそれが当然なのですと言われると、やっぱりそうだったんだ、と納得する。 著者によると28才までが人生の入力期間、その後の28年間は出力期間となる。確かに50才を過ぎた頃から、人生におけるどのような問題でも即座に解答が出せるようになる。もちろん正しいか否かは別である。 その他、男性と女性の基本的な考え方の違い。男性は結論を重視し、女性は共感を重視する。男性と女性の愛はどちらが深いのか。男性と女性が一緒に暮らすためには欠点が必要。等々の男女論。 言葉の触感についての論議。S音は爽快、M音は確実性を連想する。例えばシュンスケという名前を与えられた子は機敏に動くスポーツ少年になりやすい。マナブくんやマコトくんは機敏さはないが考え深い性格になるだろう。 読み進むにつれて、納得、納得、の本であった。 (2020.6.24) |

---無実はさいなむ---by アガサ・クリスティ |

今回のクリスティは擬似家族について問題提起する。子供がない夫婦が養子を育てる。主人公夫妻には5人の養子がいる。それぞれ家庭の問題を抱えた子供が夫妻の養子になる。 養子たちの母親が殺される。犯人は養子の一人ですぐ捕まり、刑務所に入れられる。1年後、彼は刑務所内で病死する。2年後、彼のアリバイを証明する人が現れる。彼が犯人でないとすると真犯人は誰だったのか。 ここから物語は始まる。 血の繋がりのない子供を育てること、犯罪者のDNAを持つ子供を育てること。養子たちを公平に愛情をかけられるのか。 現代にも通じる諸問題を抱えながら物語は進む。緊張感に満ちた物語は突然進展し、波乱の結果を生む。 クリスティは相変わらず、優れたページターナーであった。 (2020.6.23) |

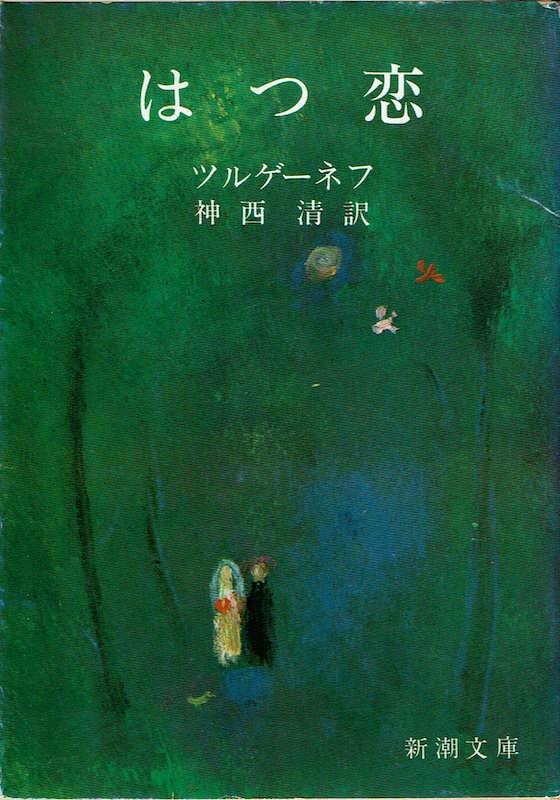

---はつ恋---by イワン・ツルゲーネフ |

15、6才の男の子が年上の女性に憧れる、というパターンの小説や映画の原型になったのがこの作品ではないだろうか。 話は中年の男性同士の会話から始まる。夜も更けて話も出尽くした頃、お互いの初恋の話をしようではないか、と言い出す者がいる。 一人の男性が話し始める。自分が16才だった時・・・。 彼が16才だった時、隣の空き家にある一家が引っ越してきた。母親と若い娘だった。 中身はかわいらしい題名よりもずっとハードで深刻である。エロチックですらある。 語り手は40才前後の独身の男性である。著者ツルゲーネフも64才で亡くなるまで生涯独身であった。 ツルゲーネフが語り手のような精神的なトラウマを負っていたのかどうかはわからない。 (2020.6.21) |

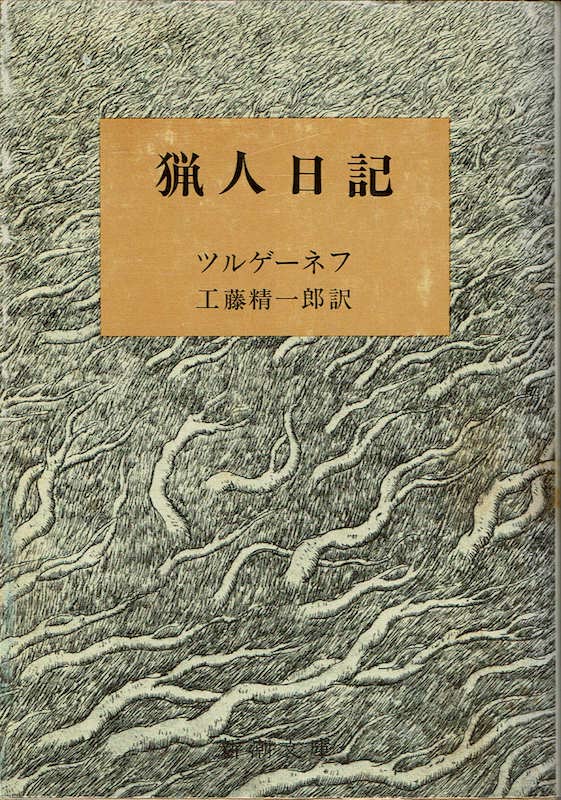

---猟人日記---by イワン・ツルゲーネフ |

ツルゲーネフの代表作なのに新潮文庫でも岩波文庫でも絶版になっている。工藤精一郎氏訳の本書は訳文もこなれていて読みやすいので是非復刊してほしい。 著者ツルゲーネフと思われる語り手がロシア、オリョール県の各地を旅する。これは語り手が猟の途中で出会った人々や景色について書いた物語である。 25篇の短篇にはロシアの大地に生きる様々な人々が登場する。猟仲間の貴族、雇い人、領地の管理人、居酒屋の主人、博労、粉屋、女地主、女中等々。一篇ごとに様々な人生が語られる。 「ベージンの草原」では夜中になって道に迷った語り手が、草原で夜明かしする子供たちの集団に出会う。15才から7才までの子供たちの話はロシア版「スタンド・バイ・ミー」のようである。 ドストエフスキーの小説に出てくるような悪徳管理人を描いた「管理人」。男らしい森番を描いた「狼」。酒場でのカラオケ合戦を描いた「歌うたい」。エキセントリックなロシア貴族を描いた「チェルトプハーノフとネドピュースキン」と「チェルトプハーノフの最後」。哀しくも美しい女性を描いた「生きたご遺体」。内省的な貴族を描いた「シチグロフ郡のハムレット」。19世紀ロシアの世界に生きる人々であるが、なんとなく現代の日本でも出会いそうな人々である。 これを読んで思い出すのは国木田独歩の「武蔵野」と「忘れえぬ人々」である。特に最後の一篇「森と曠野」はロシア版「武蔵野」と言える。工藤氏の解説によると国木田独歩は本書「猟人日記」に影響されて左記の小説を書くに至ったのである。

ツルゲーネフはドストエフスキーの「悪霊」にカルマジーノフとして登場する。カルマジーノフは文豪気取りの俗物作家で、道化師のように描かれている。ドストエフスキーはツルゲーネフが嫌いだったんだろう。 現在ツルゲーネフがイマイチ人気がないのはそのせいかもしれない。なんといっても相手は天下のドストエフスキーだから。だがツルゲーネフも捨てたものではない。もっと彼の作品が注目されてもいいのではないかと思う。 (2020.6.20) |

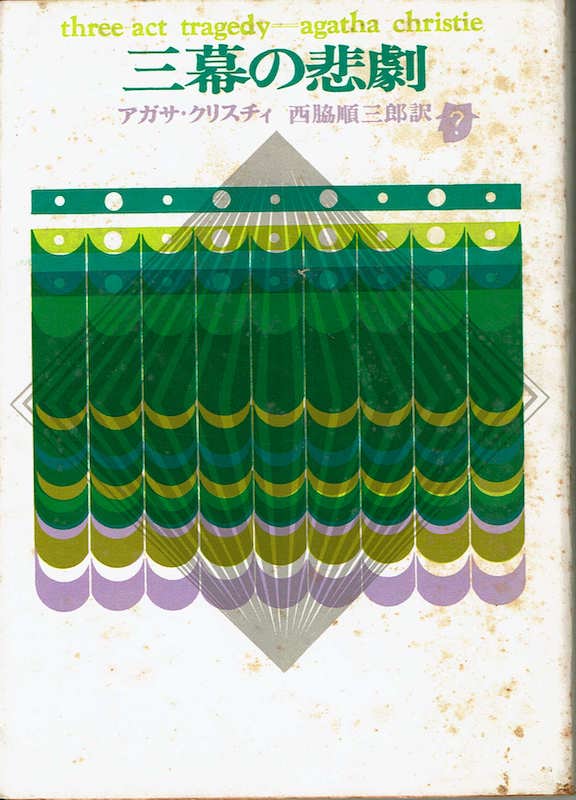

---三幕の悲劇---by アガサ・クリスティ |

1935年、クリスティ比較的初期の作品である。 ハヤカワ文庫では「三幕の殺人」、本書創元推理文庫では「三幕の悲劇」という題名になっている。原題「Three-Act Tragedy」は素直に訳せば翻訳をした詩人の西脇順三郎でなくても「三幕の悲劇」ということになるだろう。まして本書は元舞台役者が狂言回しを務めている。 本書には探偵役が4人いる。4人の合議制で謎が解き明かされていく。4人とは元舞台役者のチャールズ、その恋人エッグ、クィン氏の事件簿の副主人公サタースウェイト氏、それとポワロである。ここに恋愛の観察者サタースウェイト氏が出てくるとは・・・。 物語は4人のセリフ回しで進んでいく。動きの少ない展開。本書は舞台仕立てで構成されている。 共通点のまるでない3人の被害者。犯人の動機は・・・。ポワロがたどり着いた真相は・・・。ラストの1行が効いている。 (2020.6.16) |

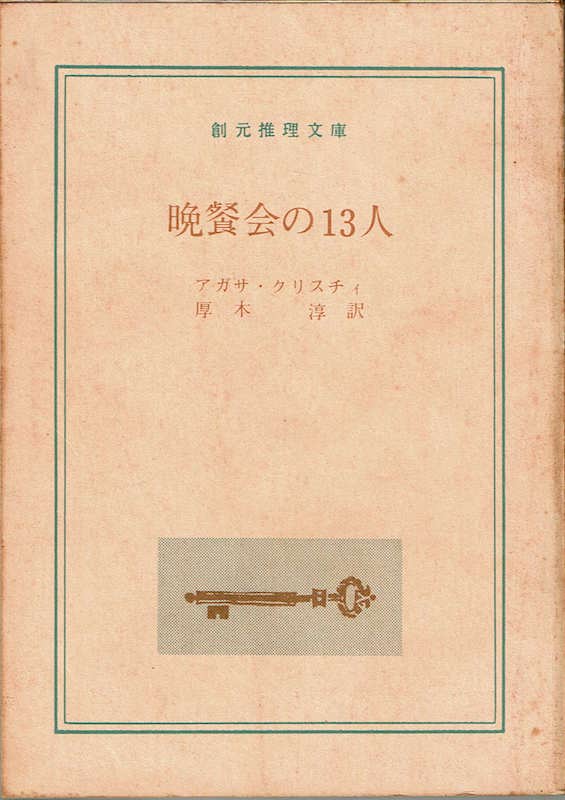

---晩餐会の13人---by アガサ・クリスティ | |

1933年、クリスティ比較的初期の作品である。 ハヤカワ文庫では「エッジウェア卿の死」、本書創元推理文庫では「晩餐会の13人」という題名になっている。 エッジウェア卿の死を望み、それを公言している夫人、晩餐会の後、殺されているのを発見されたエッジウェア卿。事件は単純なように思われる。 ポワロはエッジウェア卿の夫人からある頼み事をされる。時間が経つにつれて複雑化していく事件。 ポワロがたどり着いた結論は・・・。ラストの1行が効いている。 (2020.6.12) | |

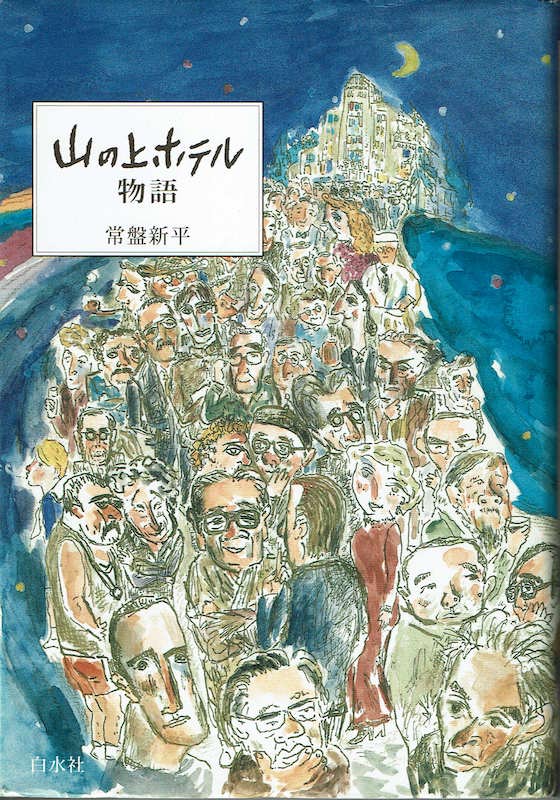

---山の上ホテル物語---by 常盤新平 |

今も駿河台の上に建っている山の上ホテル。池波正太郎や山口瞳のエッセイに必ず登場するホテルである。数多くの作家、文化人たちがそこに泊まった。表紙に出ているイラストを見ても、川端康成、松本清張、三島由紀夫、檀一雄、水上勉、安岡章太郎等々。 本書の執筆者である、作家、翻訳家であり、アメリカ文化研究者の常盤新平もその一人である。 常盤新平は現存する山の上ホテルの古参社員にインタビューして、ホテルの歴史を浮き上がらせた。話題はホテルの創業者、初代社長の吉田俊男と令子夫妻のことになる。社長夫妻がいかにして自分たちが考える理想のホテルを作り上げていったかが語られている。 なぜだか分からない この内庭の涼しい風 ビールを傾け星空を仰げば 東京の真ん中に 居るのを忘れます 吉田俊男が作ったコピーである。このコピーがこのホテルの雰囲気を表している。 (2020.6.11) |

---シティ・マラソンズ---by 三浦しをん・あさのあつこ・近藤史恵 |

(株)アシックスが自社の宣伝のために三人の作家に依頼して作り上げた本である。 三浦しをんの「純白のライン」・あさのあつこの「フィニッシュ・ゲートから」・近藤史恵の「金色の風」の3編が収められている。本の題名の通りそれぞれマラソンを走る男女が主人公になっている。 「純白のライン」は社長命令でニューヨーク・シティ・マラソンを走らされる男性社員の話。「フィニッシュ・ゲートから」は高校時代、長距離の選手だったが、競技を引退して靴の会社に入った中堅の男性社員が主人公である。久しぶりに電話してきたクラスメイトが東京マラソンを走ることを聞き、高校時代のことを思い出す。彼らにはもうひとり共通のクラスメイトがいて・・・。「金色の風」は母親の教室でバレエをやっていた女性が主人公。彼女には才能のある妹がいて彼女はハンブルクでバレエ留学をしている。母親と自分と妹の複雑な心理状態から脱出するために、パリに語学留学する。孤独で不安な生活から逃れるためにジョギングを始めた彼女は、ふとしたことから知り合ったジョギング仲間の女性からパリ・マラソンの話を聞き、参加してみたくなる。 共通しているのはそれぞれの主人公が挫折を味わっていること。マラソンを通じて現在の生活から一歩先に進みたいと願っていること。 読み終えてこういう生き方って爽やかでいいなー、と思った。きっと自分にもこういう瞬間があったに違いない、と思った。 病院の待合室で「フィニッシュ・ゲートから」を読んでいて、もうそろそろ呼ばれる頃なのに涙が次から次へと出て (2020.6.10) |

---ポアロのクリスマス---by アガサ・クリスティ |

途中までは被害者の老人の自作自演ではないかと思っていた。 さすがクリスティ、この不可能と思われる密室殺人を合理的に解決してしまった。ポアロが最後に得意げに犯人を言い当てるシーンも、いつものように嫌みに感じるどころか、ドキドキしながらそのカラクリを読み進めた。ポアロが全部言い終えた後、思わず「ほーっ」とため息をついた。みごとなものだ。 クリスマス・イブの夜に起こった血 クリスティは深刻なテーマにミステリーのオブラートをかぶせて、今の世に生きる我々にも提示し続けている。 (2020.6.8) |

---吉祥寺JAZZ物語---by 寺島靖国、大西米寛、野口伊織、中山康樹 |

吉祥寺のジャズ喫茶の店主3人と元スイング・ジャーナル編集長がジャズについて語りまくるという楽しい企画本である。ジャズは聴くのも、語るのも、語られたものを読むのも楽しいという音楽である。 4人のジャズ狂いたちが自分の好きなアルバムについて語り、課題として与えられたアルバムについて語り、お互い同士が対談もする。対談では対立する意見を持つ寺島と野口が張り合い、このまま放って置いたら喧嘩になるだろうなというギリギリのところで終わる。実際の対談では喧嘩になっていたのではないだろうか。 ジャズ喫茶でリクエストの多い20枚のアルバムについてメンバーそれぞれが批評するコーナーが楽しかった。それぞれ個性的な批評で1枚のアルバムが評者によって名作になったり駄作になったりする。 元々 芸術関係は主観が大切なのでどんな大家が (2020.6.5) |

---暇と退屈の倫理学---by 國分功一郎 |

地球上に200万年前に発生した人類は遊動生活をしていた。1万年前、遊動生活から定住生活に切り換えた。気候変動その他の要因で定住が可能になったのだ。 同時に人類は余暇を手に入れた。遊動しながら生活するための様々な気苦労や労働から解放されたためだ。 余暇を何もしないで過ごすためには人類の脳は大き過ぎた。何かをしないではいられないのだ。何もしないと退屈に襲われた。 政治、哲学、学問、遊び、などが発生した。文明が発生したのだ。文明と同時に不幸も発生した、と著者は言う。 定住生活とともに暇と退屈を手に入れた人間はどのように生きれば良いのか、を考えざるを得なくなった。倫理学=人間の生き方を考える、はその時から始まった。 暇と退屈について考えた哲学者にハイデッガーがいた。ハイデッガーは3通りの退屈を考えた。そのうちのひとつ「退屈と気晴らし」の入り混じった人生を、著者國分氏は追求する。ハイデッガーが軽く取り扱った項目を、著者はこれこそが人間の生きるべき生き方ではないかと提唱する。ハイデッガーは退屈なパーティの中に気晴らしを発見することができなかった。これはものを楽しむには訓練が必要である、ということが忘れられていたためである、と述べる。 著者は「浪費」と「消費」について考える。「浪費」は満足をともなうが「消費」は満足をともなわない。「消費」の例としてスマホを取り上げる。本来の機能を満たすために半年ごとにバージョン・アップする必要はない。これは生産者が売らんがために、消費を促しているのだ。消費者は永久に満足することはない。車にしても、洋服にしても同様である。 ハイデッガーがあるパーティで退屈を感じたのは、彼がそこに出た料理や音楽を楽しむための訓練を受けていなかったためである、と國分氏は述べる。 料理や音楽や芸術、スポーツ等、訓練を受けなければ楽しめない。筆者は昨年初めて、ラグビーを観て、泣くほど感動した。それまではなんて単調なスポーツなんだろうと思っていた。ルールを勉強しなければ何事も楽しめない。ハイデッガーのパーティと同じだ。 芸術とやスポーツは「浪費」である。「消費」は満足させてくれないが、「浪費」は満足を与えてくれる。 本書の題名「暇と退屈の倫理学」は人間が生きるための哲学なのである。 (2020.5.31) |

---幸福について-人生論----by ショーペンハウアー |

ショーペンハウアーの最後の著作「筆のすさびと落穂拾い」という随想集から「処世術 アルトゥール・ショーペンハウアーは18世紀に生まれ、19世紀に生きた哲学者である。ソクラテス、プラトン、アルストテレスから影響を受け、ワーグナー、トーマス・マン、ニーチェに影響を与えたとされている。 我々からすると2世代も3世代も以前の哲学者であるが、本書の内容は現代の人が書いたのではと思われるほど生き生きしている。 ショーペンハウアーは空理空論を書いて読者の頭を混乱させることがない。一字一句現実の生活に則していて、応用可能である。 著者は第1章で〔1.ひとのあり方〕〔2.ひとの有するもの〕〔3.ひとの印象の与え方〕の三つの項目を提示する。 〔1.ひとのあり方〕とは人柄である。〔2.ひとの有するもの〕とは財産である。〔3.ひとの印象の与え方〕とは名誉と地位である。 著者は上の三つが人生を決定すると述べている。この中でひとの幸福に関して重要なものは「人柄」であり、これは生まれた時に決定される。「財産」や「名誉」は幸福には関与しない、と述べている。むしろ、金持ちで地位の高い人が幸せそうな顔つきをしているのを見たことがない、と言う。 著者は数々の例を挙げてひとが幸福になるにはどうすれば良いかを述べているが、中でも興味深かったのは、 「なすこともなく、ぽつねんとしているとき、ステッキであれナイフやフォークであれ、たまたま手に触れるものを持ち出して、トントンとかガタガタとか音をさせるようなことをしない人を尊敬する。そういう人は何か考えているだろう。音を立てる人は、暇なときは聴覚や視覚を働かせることによって思考を停止させている」 という文章である。ショーペンハウアーは、信号待ちの時や電車に乗って座った時、吊革に手をかけた時、なにげなくスマホを取り出してそれに見入るような人たちは幸せになれない、と言っている。 心の中のジグソーパズルの空白の部分にピッタリはまるピースのような書物であった。 (2020.5.22) |

---ジャズ・ヴォーカル哀愁旅行---by 北村公一 | ||||

新聞社勤務の著者が1993年、56才の時に発行した本である。 ジャズのヴォーカリストたちのアルバムを紹介し、曲にまつわる自分の思い出やミュージシャンのことなどを書いたエッセイである。男女合わせて全部で33人のヴォーカリストを紹介している。 聴いたことのある歌手、聴いたことはないが名前は知っている歌手、聴いたこともなく名前も知らなかった歌手、さまざまであった。 著者の紹介の仕方がうまく、いずれのアルバムも聴いてみたい。この本を読んで全てのアルバムを購入したという読者もいるようである。 筆者がぜひ聴いてみたいと思ったのは以下の二枚であった。

ハリー・コニック Jr.は、筆者が最近「LOFTY’S ROACH SOUFFLE」というアルバムを購入し、すっかりハマってしまったピアニストである。彼はヴォーカリスト、俳優としても有名でマルチな才能を持っている。 著者も第二のシナトラになるのではないか、とその歌声に関心し、映画「メンフィス・べル」に出演した時のハリーの演技に涙したと書いている。 著者の推薦曲は「イッツ・オール・ライト・ウイズ・ミー」、何度聴いても飽きない、と評している。

ジュリー・ロンドンは以前から名前だけは知っていたが聴いたことがなかった。「あなたが男性ならこのアルバムを聴いた途端にジュリーの虜になる」という著者のキャッチコピーに惹かれて手に入れたくなった。 著者の推薦曲は「ハウ・ロング・ハズ・イズ・ビーン・ゴーイング・オン」(いつのころから)、あなたをそっと夢の世界へ誘ってくれる、と評している。

アニタ・オデイのアルバムはたまたま持っていた。ジャズファンなら誰でも知っている名盤である。このアルバムのアニタのヴォーカルは神がかっている。ジャズ・ヴォーカルでこのようなことができるんだ、という見本のような歌声である。 著者も筆者も映画「真夏の夜の夢」に出演したアニタ・オデイの歌う姿に感動し、このアルバムを購入したのである。 著者の推薦曲は「ス・ワンダフル」(S' WONDERFUL)、ジャズ・ヴォーカルの粋ここにあり、と評している。

それとスー・レイニーのアルバム。著者がよくこのアルバムに注目したものだ。 若干19才の無名の女性歌手のアルバムが売れたのは、タイトルと選曲の勝利だったのだろう。 ヴォーカリストの名前が「SUE RANEY」でアルバムのタイトル名が「SONGS FOR A RANEY DAY」、収録曲12曲の全てが雨にちなんだ曲、アルバムの冒頭と最後で雷鳴が轟く、という凝りようである。 スー・レイニーの歌声は、知らなければ19才とは思えないほど落ち着いついていて、聴く者に安らぎをあたえてくれる。著者の推薦曲は「九月の雨」(SEPTEMBER IN THE RAIN)、女の情感の何と細やかな、と評している。 (2020.5.18) |

---バット・ビューティフル---by ジェフ・ダイヤー | |||

ジャズの巨人たちについて書かれた本である。 ジャズの巨人たちはいずれも不幸であった。もちろん誰も自分を不幸であるとは思わなかったろう。彼らは皆必死に自分の音楽を追求しただけだったのだから。 それにしてもここで語られた巨人たち「レスター・ヤング」「セロニアス・モンク」「バド・パウエル」「ベン・ウェブスター」「チャールズ・ミンガス」「チェット・ベイカー」「アート・ペッパー」。彼らがたどった人生はハードであった。我々は彼らの人生から滴り落ちてくる露の一滴によって「いっときの安堵」や「逸楽」、時によっては「救い」を与えられてきた。

いずれも1950年代、60年代に生きていたミュージシャンである。アート・ペッパーを除いては間に合わなかった。アート・ペッパーだけは'81年11月28日(土)の芝・郵便貯金会館第ホールでの公演を聴きに行った。午後6時半開演で終演が10時、今では考えられない長丁場(3時間半)の演奏だった。共演はピアノ:ジョージ・ケイブルス、ドラムス:カール・バネット、ベース:デビッド・ウィリアムス。アート・ペッパーは翌'82年6月15日に56才で亡くなっている。今から思うと亡くなる半年前、体調も万全とは言えなかったであろう彼がよくあの長丁場の演奏をしたものである。貴重な体験であった。 この本はレスター・ヤングがどうした、セロニアス・モンクがどうしたというノンフィクションではない。彼らの生活の一部を作家が想像で切り取って、我々に提出したものである。フィクションではあるが、そこには他人には見せないモンクやバド・パウエルの呟きや当惑が描かれている。

「バット・ビューティフル」という題名はジョニー・バーク=ジミー・ヴァン・ヒューゼンのスタンダード・ナンバーから取ったものである。そして、往年のジャズマンたちの生き方を「不器用でぎこちない、だけど美しい(But Beautiful)」と言いたかったのであろう。 いずれも痛ましい生き方をした7人の巨人たちのモノローグをつなぐ間奏曲のようにハリー・カーネイの運転で西へ行くデューク・エリントンの様子が挟まれている。デューク・エリントンだけは酒や薬に溺れることなく真っ当な生涯を送った。マイルス・デイヴィスでさえ薬に溺れるほど、黒人ミュージシャンたちがハードな生き方をせざるをえなかった時代、真っ当な生涯を送ることがどれだけ大変なことであったか、我々には想像もつかない。 最後の章でデュークは今夜行われるであろう自分たちのコンサート会場にたどり着くことができず、困っている。運転をしていたハリー・ハウエル・カーネイはデューク・エリントン楽団に45年間在籍し、主にバリトン・サックスを吹いていた。

著者は40ページにもわたる長いあとがきで、ルイ・アームストロングからウイントン・マルサリスまでの、またバド・パウエルからキース・ジャレットまでのジャズの歴史を紐解き、古いものは新しいものに取り込まれ、新しいものは古いものから生まれる、と述べている。1958年にイギリスで生まれた著者が53才の時に発行した、「No Jazz, No Life」の精神で書かれた本である。 翻訳者は村上春樹。本書は村上の作品にしては珍しく、発行されてから9年経つのにいまだに文庫化されていない。 (2020.5.16) |

---聖母のいない国 : The North American Novel---by 小谷野敦 |

「このミステリーがひどい!」の著者によるアメリカ文学の書評である。 「このミステリーがひどい!」では世間で名作と言われているミステリーをけなし、世評はそうでもないが著者が良いと思った作品をほめていた。試しに著者が1位にあげた2作と5位にあげた作品を読んでみたが、面白くなかった。ミステリーの書評など巷にあふれているため、トリッキーなことを書かないと購入してもらえないのだろう。 本書では「風と共に去りぬ」「トム・ソーヤーの冒険」「日はまた昇る」など、13のアメリカ文学作品を取り上げ、著者独特の視点から評論している。 「日はまた昇る」はヘミングウェイの最初の作品であるが、最高の作品で、これを超える作品は最後まで書けなかった。この作品の主人公は誰なんだろう。という指摘は凡庸な読者には気が付きにくい点である。 著者はサリンジャーの「フラニーとゾーイー」を底の浅い「ガキの小説」と言い切る。また、イーディス・ウォートンやハーマン・ウォーク、L.M.モンゴメリといった従来アメリカ文学として取り上げられることがなかった作品を取り上げている。 いずれの作品も著者独特の解釈によって、縦横無尽に切り込まれたりひっくり返されたりしている。読んだことのある作品は「へー、こういうことだったのか!?」と驚き、読んだことのない作品はぜひ読んでみたくなる。 書評はこうでなくてはならない。 (2020.5.15) |

---シネマと書店とスタジアム---by 沢木耕太郎 |

映画評の「銀の森」と書評の「いつだって本はある」と長野オリンピック評の「冬のサーカス」と日韓W杯を評した「ピッチのざわめき」を合わせてある。 どの評論も面白く読んだ。この三つの分野のファンは共通項があるような気がする。筆者だけかもしれないが。 どれも面白く読んだが、著者沢木耕太郎と筆者の興味は違う。映画は著者の推奨する作品を観てみたいとは思わなかったし、本も読んでみたくなる作品はなかった。 著者は長野オリンピックや日韓W杯を実際に観戦して書いているので、各試合の話は興味深かった。 2か所、誤植ではなく明らかに著者の勘違いと思われる間違いがあった。 「倒錯の舞踏」の作者をローレンス・カスダンと書いてあるが、本当はローレンス・ブロックである。ローレンス・カスダンは「白いドレスの女」「再会の時」「シルバラード」「偶然の旅行者」などを手がけたハリウッドの脚本家・映画監督である。また映画「ビューティフル・マインド」の監督をロン・ハワーズと書いてあるが、「Ron Howard」をロン・ハワーズとは読まない。 「倒錯の舞踏」はエドガー賞の長編賞を受賞した作品であり、ロン・ハワードはアカデミー監督賞を受賞している名監督なので、熱烈なファンでなくとも知っていることである。執筆時45才の沢木耕太郎にしてはありえないミスである。それでこの本の価値が減ずることはないが。 (2020.5.14) |

---旅する力 : 深夜特急ノート---by 沢木耕太郎 |

「深夜特急」は著者が26才の時にした旅を、36才の時に新聞に連載し、39才の時に単行本として発行した本である。それはベストセラーになった。特に若者の間では。 香港を出発点とし、インド、パキスタン、アフガニスタン、トルコを経てヨーロッパに入り、最終目的地ロンドンまで約1年間、各地の路線バスを利用しての旅であった。日程は決めず、気に入った場所には1ヶ月以上滞在した。 本書はその時の裏話を2008年、著者が61才の時に出版したものである。 著者が旅をすることになった経緯、資金、その後の話など、「深夜特急」を愛読した者としては興味深い裏話の数々であった。 著者が50才を過ぎてからモロッコのマラケシュにに滞在した時、中年のドイツ人カップルと知り合った。男性はドイツで警官をしていて、年に一度は休暇を利用して海外に旅行している。ビールを飲みながら、著者は自分が26才の時に1年間ヒッピーのような旅をした経験を話した。すると男性の態度が一変し、ため息をついてうなだれてしまった。 女性に訳を聞くと、男性は若い頃そういう旅をしたかったが経済的な理由でできなかったという。著者は慰めるつもりで「これからはいつだってできるじゃないですか」といった。男性は一言「Too late.」といった。

著者はそうかもしれないな、と思った。旅などは定年退職してからでもいいじゃないか、という意見もあるが。と著者はいう。あれは26才だったから価値があるのだ。 50才を過ぎたら経験値が多過ぎて何を見ても、誰と会っても感動できない。26才くらいだと、人の話が聴けるくらいの教養は身についている。だが基本的な経験はまだ少ない。そのくらいの年齢でなければできない旅があるのだ。 60才を過ぎた著者がこの本を執筆した動機のひとつは、そのことを言うためだったのでは。 (2020.5.13) |

---ニコマコス倫理学---by アリストテレス | |||

本書はアリストテレスの倫理学に関する著作群を、息子のニコマコスらが 古代ギリシアの哲学者、アリストテレスは、人間の本性が「知を愛する」ことにあると考えた。ギリシャ語ではこれをフィロソフィアと呼ぶ。フィロは「愛する」、ソフィアは「知」を意味する。この言葉がヨーロッパの各国の言語で「哲学」を意味する言葉の語源となった。 アリストテレスは形而上学、倫理学、論理学といった哲学関係のほか、政治学、宇宙論、天体学、自然学(物理学)、気象学、博物誌学、生物学、詩学、演劇学、心理学などの学問をすべてフィロソフィアと呼んでいた。現在の学問のほとんどが彼の「哲学」(フィロソフィア) に含まれている。

ちなみにソクラテスの弟子がプラトン で、プラトンの弟子がアリストテレスである。B.C.469年生まれのソクラテスとB.C.427年生まれのプラトン の年齢差は42才、ソクラテスが70才で亡くなった時、プラトンは28才であった。また、B.C.427年生まれのプラトン とB.C.384年生まれのアリストテレスとの年齢差は43才、プラトンが80才で亡くなった時、アリストテレスは37才であった。 三人のギリシャの哲学者たちは師匠と弟子という関係を持つ上でちょうど良い年齢差であった。 アリストテレスが62才で亡くなったのはB.C.322年、イエス・キリストが生まれる300年以上も前であった。 本書で、アリストテレスは万物の望むものは「善」であると説いた。最高の善とは「幸福」である、と説いた。幸福の条件として〔1.正しく生きる〕〔2.健やかに生きる〕〔3.愛するものを獲得する〕の3つをあげた。次に幸福とは訓練によって得られるものか、または運によって与えられるものか、という問題を提示する。徐々に問題は細部に進んでいく。初めは漠然としていた倫理学という分野は人の生き方についての学問のようだ。 正と不正に関する考察は現在の刑法を根本から考えている。刑法の考え方は紀元前4世紀ころから系統的に始まったものだと知った。 愛についてアリストテレスは以下のように述べている。 瞬間的な怒りと持続的な怒りの違い、幸福なひとは友を必要とするか、快楽とは何か、等々。数多くの興味深い項目について考察している、倫理学とは人間について深く考える学問であると分かった。最終章でアリストテレスは幸福を獲得する方法を具体的に述べている。その結論は智者アリストテレスらしいものであった。 子供の頃ガリレオの伝記を読んで以来、自分にとってアリストテレスは悪役であった。逆に考えると16世紀にガリレオが地動説をとなえるまで、また落体の法則をとなえるまではB.C.4世紀に生きたアリストテレスの説が2,000年間信じられていたのだ。前任者がほとんどいない世界で、あらゆる学問を創造したアリストテレスは偉大であった。哲学、天文学、生物学等、現代の学問は彼が打ち立てた土台の上に立っている。 (2020.5.10) | |||

---私の個人主義---by 夏目漱石 |

本書には漱石の講演録が収められている。 「道楽と職業」。人のためにすることは金になる。自分のためにすることは金にならない。文学や哲学や芸術などは金にはならないが、人生を豊かにするので国が面倒を見る必要がある。好きなことを職業にして儲かれば良いが、収入がなくなる恐れもある。初めて社会に出ようとする人は誰でも考えたことがあるテーマである。ほとんどの人は趣味と金を稼ぐことを分けて妥協する。芥川賞作家がエロ小説の大家になったりする。漱石のような純粋な人は苦しみながらも自分の道を進んでいく。 「現代日本の開化」。西洋に追いつけ追い越せの時代、あくせくする日本人に対して漱石は、我々には我々の文化がある、あまり無理はせずに行きましょう、と述べる。 「中味と形式」。「物の内容を知り尽くした人間は形式に拘泥しない。門外漢は中身が分からなくてもとにかく形式だけは知りたがる」という趣旨の話である。いつの時代でもどこにいても遭遇することである。漱石も散々嫌な思いをしたに違いない。 「文芸と道徳」。「文芸は浪漫主義と自然主義を繰り返す。再び訪れる浪漫主義と自然主義は元のそれではない。一歩進化した物である」という趣旨を講演する。すべての芸術はその二者を行ったり来たりしながら 「私の個人主義」。漱石が日頃国家と個人について考えていることを学習院大学における講演会で述べた物である。 「個人主義というと自分の勝手な真似をしても構わないというのは誤りである。自分の自我を尊重するようなことを言いながら、他人の自我に至っては 文明が発達すればするほど、漱石のいう個人主義が必要になってくる。それが常識にならない限り、文化国家とはいえない。 (2020.5.2) |

---倫敦塔・幻影の盾---by 夏目漱石 |

本書には漱石初期の習作に近い短篇が収められている。「 「カーライル博物館」。「倫敦塔」同様、漱石が英国滞在中に見学したカーライル博物館の印象を記したエッセイである。英国の歴史家カーライルが静寂を愛し、そのために屋根裏に書斎を作った様子を、漱石は同情を持って想像する。 「 「琴のそら音」の文章はかなり言文一致体に近くなっている。後半床屋のシーンは落語の「浮世床」を参考にしている。「吾輩は猫である」の風呂屋のシーンとか、「草枕」の床屋のシーンとかにみられるように、初期の漱石は自分なりの文章を創造していくうえで、落語の口語体を参考にしている。