2019年

2019年

---大いなる眠り---by レイモンド・チャンドラー |

この小説からフィリップ・マーロウの旅は始まる。 レイモンド・チャンドラーは51才の時、この小説を書き、70才で亡くなるまでにマーロウ物の長編小説を7冊書いた。最後の小説は「プレイバック」であった。 フィリップ・マーロウは私立探偵であるから依頼人が来ないと話が始まらない。そして依頼人が抱える複雑な人間関係に巻き込まれていく。 マーロウ物は事件の複雑さより、人間関係の複雑さの方に重きを置いて描かれている。発生する事件はそれほど複雑ではない。謎解きらしい謎はない。むしろ人の心の謎を解きほぐしていく。 「私」という一人称で書かれた物語を読み進めていくと、読者は「私」 = 「マーロウ」のやり方に従って遭遇する人間関係の中に分け入っていくことになる。そして最後に本書の原題「The Big Sleep」の意味にたどり着く。 1939年に書かれた物語は2019年の今、我々が日々見聞きするニュースの中で実際に起こっていることと微妙にシンクロする。1880年にロシアの作家フョードル・ドストエフスキーによって書かれた小説「カラマーゾフの兄弟」のあるシーンがそうであるように。 (2019.12.30) |

---ロング・グッドバイ---by レイモンド・チャンドラー |

読み終えた瞬間、始めと終わりの数章にしか登場していないテリー・レノックスという人物の人生が圧倒的な勢いで浮かび上がってくる。 小説の大部分はテリー・レノックスの妻と妻の姉の家族について書かれている。彼らを客観的に書くのではなく、フィリップ・マーロウという探偵との関わり合いの中で浮かび上がってくる彼らである。 フィリップ・マーロウは独自の行動規律を持っている。我々から見ると少し面倒くさい男である。権力者から見るとかなり面倒くさい人物である。 マーロウと関わる登場人物たちの反応を観察することによって、我々読者は彼らひとりひとりの人生を、そしてテリー・レノックスの人生を味わうことができる。 レイモンド・チャンドラーは地の文章の中で自分の考えを自由自在に挟み混んでいる。 マーロウに関わる警官について、「カフェテリアの向こう端にいるのをちらっと見かけただけでも、わざわざ歩いていって叩きのめしてやりたくなるタイプだ」と述べたり、気取りやの医者を評して、「彼はパンチを一発相手に入れたら、タイムをとって、よくやったと自らをねぎらうことを必要とするタイプなのだ」と述べたりする。 「世間の多くの人々は、自分のエネルギーの半ば近くを、もともとありもしない威厳を護ることに費やしつつ、汲々と人生を送っているのです」という意見は我々の身の回りの誰に対して言っても当てはまりそうだ。 本書のなかで金髪女について述べるシーンがある。全体の筋に関係ないのに不自然なほど延々と述べている。「源氏物語」のなかで、夏の長雨の一夜に光源氏や頭中将がめぐり会った女性たちの品定めをする「雨夜の品定め」のようだ。 著者は以下のような隠喩を多発する。「カーン機関の調査員から見た君のような安物探偵は、トスカニーニから見たオルガン弾きの猿みたいなものだ」「湖は眠っている猫のように身動きひとつしない」 まるで村上春樹の小説を読んでいるようだ。もちろん村上春樹がチャンドラーに影響されたのだ。 「ギムレットを飲むには少し早すぎるね」という文章は様々な場所で一人歩きしている。出典はこの小説の登場人物テリー・レノックスのセリフである。 レイモンド・チャンドラーはこの小説に自分の持っているものすべてを入れ込んでいる。いわば彼の「白鳥の歌」と言うべき書物なのである。 (2019.12.27) |

---孔子---by 和辻哲郎 |

和辻哲郎は釈迦、孔子、ソクラテス、イエスの4人をあげて世界の四聖と呼び「人類の教師」とみなした。 「人類の教師」の特徴はいずれも狭い範囲の人々に対して影響力を発揮し、影響を受けた人々がその感動を後の世の人々に伝えることによって広まっていった、と和辻は述べる。 次に和辻は「人類の教師」たちひとりひとりについてその特徴を述べる。 ひとりひとりが独特の活動をし、その活動が周りの人々を感動させた。それぞれが全然違うやり方で活動したにもかかわらず、彼らは「聖人」と呼ばれ、「人類の教師」となった。 孔子が他の聖人と違うところは、孔子のみ「死」を語らなかった、と和辻は述べる。 「論語」を中心に述べられた孔子の生涯と言行は我々にとって知っていたようでもあり知らなかったようでもある。和辻はそのすべてを明確に我々に提示してくれた。 (2019.12.20) |

---歌舞伎以前---by 林屋辰三郎 |

1962年正月、報道写真家の岡村昭彦氏がタイのオフィスで 学生時代に岡村氏のこの文章を読み、本書を読んでみたいと思った。 岩波新書の一冊なのですぐ購入し、いつでも読める本であったが、少し読むとまるで眠り薬のように眠くなり、3ページ目までたどり着くことができなかった。 そのとき購入した本は読むことができないまま、いつの間にか手元から無くなっていた。今回、図書館から借りて数十年ぶりに読了することができた。 農民の間に発生した田楽、猿楽が発展して武士や貴族に取り込まれ、観阿弥、世阿弥親子によって「能」という形に発展した芸能が、突然現れた出雲の阿国によって「歌舞伎」に発展する。女歌舞伎から始まったものが男のみによって演じられるようになるまでの紆余曲折を、その時代の空気を読みながら丁寧に解説している。 近世以降の日本の民衆の歴史を芸能の分野から解き明かして見せよう、という著者の意欲が文章から伝わってきてその迫力に圧倒された。 歌舞伎は寛永時代に今の形になり、元禄時代から発展する。著者はここで「歌舞伎の本史は実はここからはじまるのであった」といさぎよく筆を置く。「歌舞伎以前」の物語なのであった。 (2019.12.19) |

---007/薔薇と拳銃---by イアン・フレミング |

「薔薇と拳銃」(From a View of a Kill)のファーストシーンはまるで映画のシーンのようである。 機密文書を運ぶバイクの後から同僚を装う殺し屋のバイクが追う。 乗除に近づき、懐から拳銃を抜く。走るバイクにまたがったまま拳銃を両手で構えて・・・。調査を依頼されたボンドはバラの茂みの中からあるものを発見する。 小気味良い活劇ものである。 「読後焼却すべし」(For Your Eyes Only)は非業の死を遂げた友人の仇を取るためにMは部下の007号を派遣する。ここではボンドはスナイパーとしてプロの仕事をしてみせる。 「危険」(Risico)のボンドは麻薬組織を調査するためにイタリアに出張する。組織のボスを調査するうちに、彼の人柄に親しみを感じてしまう。 「珍魚ヒルデブランド」(The Hildebrand Rarity)のボンドはインド洋に浮かぶ孤島セーシェル諸島に飛び、その地の保安問題を調査する。紹介された富豪夫婦のクルーザーに同乗し、珍しい海洋生物を採取する手伝いをする。 いろいろなことがあって、最後にF・R・ストックトンの短編小説「女か虎か」のような結末になる。 「ナッソーの夜」(Quantum of Solace)は原題は「慰謝の量」、物語の中で「労力の報酬」という言葉が出てくる。 映画007シリーズの第22作目、「007 慰めの報酬」というのはこの話をもとにしている。映画の原題は「Quantum of Solace」で本の原題と同じだが、日本語の題名が「慰謝の量」と「労力の報酬」を足して2で割っているので意味不明な言葉になっている。内容は以前書いた「007号の冒険」にゆずる。 再読してこれは作者がサマセット・モームであっても不思議はないと思った。ごく平凡な話から始まり、徐々に話に引き込まれる。最後はどうなるんだろう、と思わせてアッと言う結末。しかも結末の後の語り手の述懐が心に染みる。人生はどんな冒険より奥が深い。 「ナッソーの夜」を神田松之丞さんが講談にして読んでくれたら観客のため息と涙を誘うこと確実。 (2019.12.16) |

---007号/ベルリン脱出---by イアン・フレミング |

この短篇集でのボンドは地味な活動に終始している。まるでサマセット・モームの「アシェンデン」のようである。 「007号/ベルリン脱出」(The Living Daylights)では東ベルリンを脱出する西側のスパイを援護するスナイパーとなる。スパイが現れるのを待つ緊張感と街のカフェで軽食をとるときのリラックス感。緊張と緩和を繰り返しながら物語は進んでいく。 クライマックスで敵のスナイパーが姿を表したとき、その意外性に驚かされる。 「007号の商略」(The Property of a Lady)は競売の世界が舞台になる。ここではボンドは脇役である。 ある品物をなるべく高く競り上げ、その売上を資金にしようとする。だが誰が競り上げているのかわからない。競り上げているのが誰かを見極めるのがボンドの役割である。 ゴールドフィンガーの世界制覇に比べると大した話ではないのだが、競りのシーンは迫力満点である。 ボンドがオフィスに帰ったとき着ていたジャケットをハンガーに掛けず、椅子にも掛けず、床に放り投げるシーンがある。「上着をのし目正しくパリッとさせておく理由はない」のがボンドのやり方らしい。英国紳士ってそうだったの? と思ったが、こういう細部が面白いのが「007シリーズ」の特徴である。 「007号の追求」(Octpussy)は引退した情報部員が主人公である。戦争中行ったあることによって大金を手に入れ、結婚して海岸近くの豪華な別荘で余生を営んでいる。妻は数年前に亡くなっている。 戦争中のある出来事を調査するために彼のもとにボンドがたずねてくる。この役はボンドの必要はないと思われるが、こういう地味な役のボンドも味がある。 「アシェンデン」はサマセット・モームの経験を活かしたスパイ小説である。スパイの活動はこんなに地味なものかと思わせたが、この小説のボンドの活動も地味である。 考えてみればモームもフレミングも戦争中は諜報活動をしていた。スパイの本当の活動を知っていた両者が同じような小説を書いたのも頷ける。 本書は文庫化されたとき「オクトパシー」という題名に変えられている。全く同じ内容である。 (2019.12.13) |

---007は二度死ぬ---by イアン・フレミング |

原題は「YOU ONLY LIVE TWICE」。「二度死ぬ」ではなく「二度生きる」になっている。これは作中ジェイムズ・ボンドが作った俳句「人生は二度しかない。生まれたときと、死に直面したときと」からきている。 また「二度生きる」にはボンドが記憶喪失症になり、日本人として生きることになったことを暗示している。 ジェイムズ・ボンド・シリーズは全て映画化されていて本作も大規模な日本ロケで映画化されている。共演は丹波哲郎、浜美枝、若林映子であった。 ジェイムズ・ボンド・シリーズは小説と映画ではまるで違う。映画は荒唐無稽で派手な作りになっているが、小説はむしろ地味である。 冒頭、結婚したばかりの妻を失い、心神喪失状態になっているボンドが登場する。リハビリのために、日本へ行き最新の暗号解読機を奪ってくるという任務を与えられる。 ボンドは日本へ行き、情報組織の田中という人物と会い、彼から九州にある犯罪組織を調査してほしいと依頼される。この辺までで半分以上のページが費やされている。活劇は最後の数ページしかない。しすも最新の暗号解読機の話は消えてしまっている。 ジェイムズ・ボンドものの面白さは活劇ではない。ボンドが出会うさまざまな立場の人々とするウイットのある会話や モノローグの面白さは長編よりも「007号の冒険」「オクトパシー」に収められた短篇(合計8篇)の方がよく出ているようだ。 (2019.12.12) |

---忘れられた日本人---by 宮本常一 |

全部で13の章があり、それぞれ著者が村の老人から聴いた話を、できるだけ聴き取ったままの状態で書いてある。老人たちか話したままでは読者の我々にも通じないから著者独自の構成にしてある。それが我々の耳になんの抵抗もなく入ってくる。 老人たちの話し言葉がわかりやすいので、またその内容が興味深いので次から次へと読んでしまう。 「女の世間」という章では田植えをしながら女たちがエロ話をする。「村の寄り合い」では男たちが時間に関係なくとことん話し合いながら村のルールを決めていく。「子供をさがす」では叱られて隠れた子供を村中の者たちが探し回る。 「土佐源氏」は感動的だ。著者は橋の下に住む80才を過ぎた盲目のこじきから話を聞きだす。そこで語られる元博労の男の人生は・・・。黒澤明ならこの話をもとにどんな映画を撮るんだろう。そんなことを想像してしまった。 著者は「梶田富五郎翁」で自分の祖父について書いている。最後に「その生涯がそのまま民話といっていいような人であった」と結んでいる。農夫としての生涯を全うした梶田翁に触れ、自分の母方の祖母を思い出した。電子機器に囲まれ便利な生活を享受している自分たちの生活は実は表面的なもので、根の部分には本書の数々のエピソードに紹介された人びとと同様のものが存在しているのではないだろうか。 本書は著者の代表作として以前から題名は目にしていた。民俗学の古典として高名な本なので敷居が高かった。読んでみると民俗学とはこんなに面白いものなのか、と思った。 (2019.12.10) |

---「坂の上の雲」と日本人---by 関川夏央 |

司馬遼太郎の「坂の上の雲」を材料にしたエッセイである。「坂の上の雲」を読んでいなくてもこの本を読めば概要がわかる。何しろ原作は文庫本で全8冊と長大である。本書を読んで興味が湧いたら原作を読めばいい。 司馬遼太郎の代表作「坂の上の雲」とは四国の松山出身の文学者、正岡子規と軍人、秋山真之を中心にした明治のひとびとの考え方や生活を描写した作品ということになっている。 子規は2冊目で亡くなってしまい、後の6冊はほとんど日露戦争の話になっている。読後印象に残るのは児玉源太郎と乃木希典、それとロジェストヴェンスキーである。戦争の話だから印象に残るのは軍人たちになる。 司馬は本作を小説というよりも随筆に近い語り口調で書いている。書いているうちに興味がどんどん日露戦争のことに移り、子規のことはどうでもよくなったのではないかと思われる。結果、本書は明治時代の日本人論となっている。 関川夏央は司馬遼太郎没後の新しい史実を付け加えて「坂の上の雲」の内容をより興味深くしている。 (2019.12.7) |

---シートン探偵記---by 柳 広司 |

「シートン動物記」の作者アーネスト・トンプソン・シートンが探偵役をする「シートン探偵記」である。作者はE.T.シートンならぬ柳広司。 「シートン動物記」の中から「カランポーの悪魔」「銀の星」「森の旗」など全7篇を選んで、シートンが探偵役を務めるミステリーとなっている。 本の中では80才のシートンが探偵役である。新聞記者に自分が若い頃経験した事件の謎解きをする。 作者は小説を書くにあたってシートンの伝記を詳細に調べ、史実に忠実に物語を構成している。 事件の部分を除けばシートンの書いた物語やシートン自身のことは本当のことである。一般的に我々が知っているのは86才まで生きたシートンの前半生に限られるので、その後の彼の人生を知ることができて興味深かった。 「動物記」も再読したくなった。 (2019.12.5) |

---騎士団長殺し---by 村上春樹 |

主人公が借りた邸宅の屋根裏部屋には「騎士団長殺し」と題された絵が隠されていた。丑満時、庭の祠の後方から鈴の音が微かに聞こえた。 物語はミステリアスに始まる。 村上春樹がその全ての長編を翻訳した作家、レイモンド・チャンドラーの探偵小説を彷彿させる展開である。 主人公の職業は本当は抽象画を描きたいが、生活のため肖像画を描いている画家である。今までの村上の主人公が平凡な会社員だったり、無職だったりするのとは一味違う。 彼は妻と別れ、日本画家が住んでいた山の上の邸宅を借りて優雅に暮らしている。とは言っても貯金がなくなればどうなるかわからない不安定な暮らしだ。 アトリエには画家が所蔵していたクラシックのLPとオーディオ・システムがある。主人公はそこでモーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ」やリヒャルト・シュトラウスの歌劇「薔薇の騎士」やシューベルトの「弦楽四重奏曲第15番」、シェリル・クローの「チューズデイ・ナイト・ミュージック・クラブ」、セロニアス・モンクの「モンクス・ミュージック」などを聴く。

村上はジャズとクラシックのLPのコレクターでその中身にも造詣が深い。それぞれの音楽の指揮者や演奏家について細かく記述する。マニアにとってはそれがこたえられない要素にもなっている。 村上の小説「1Q84」にしばしば流れてくる音楽、ヤナーチェクの「シンフォニエッタ」はかなりマイナーな音楽であるにも関わらず、小説が出版されるやいなやたちまち売り切れ状態になったほどだ。 主人公の淡々とした生活の描写が崩れるのは、彼の目の前に身長60センチほどの「騎士団長」が現れてからだ。えっ、ファンタジーなの? チャンドラーじゃないの? リアルな小説を読んでいた気分がここで途切れる。それなら鈴の音が密閉された地面の中から聞こえてきてもおかしくない。 後半は「村上春樹の物語」を力技でまとめた感じがした。過去の作品「ねじまき鳥クロニクル」や「海辺のカフカ」、村上が翻訳したフィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」の断片が出てきたりする。「騎士団長殺し」と題された恐ろしげな絵のいわくは最後まで語られることはなかった。 (2019.12.2) |

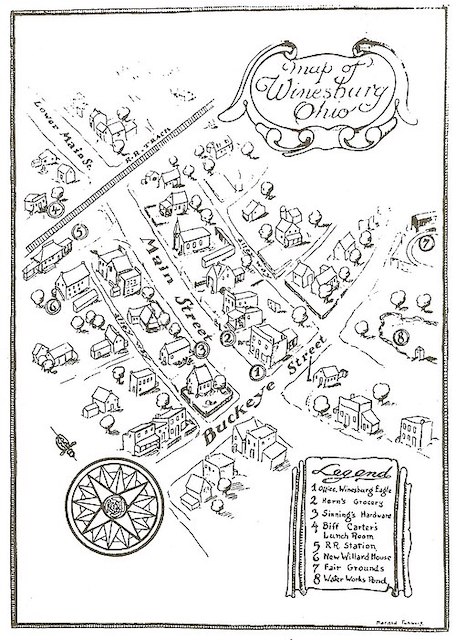

---ワインズバーグ、オハイオ---by シャーウッド・アンダーソン |

本書が発行されたのは1919年、一昔前に書かれた話だが登場人物たちは現代の我々の周りにいる人たちと同じである。 オハイオ州の架空の街ワインズバーグに住む人々の話である。22の短篇から成り立っているが同じ人物が何度も出てくる。特に18才のジョージ・ウィラードは毎回のように出てくるので彼が主人公の長編小説としても読むことができる。 シャーウッド・アンダーソンが実際に住んでいたのはオハイオ州のクライドという街でワインズバーグはそこがモデルらしい。 筆者は以前ヴァージニア州のダブリンという街に2ヶ月ほど滞在したことがある。ワインズバーグはその街にもよく似ている。本書の解説者、川本三郎は「スモールタウンがアメリカの基本である」と述べている。

過去滞在したことのあるアメリカの街を思い出してみると皆よく似ている。一本のメインストリートに沿って小さな食堂が数軒、小さな銀行、外れたところにガソリンスタンドと併設された雑貨屋、郊外に大きなショッピングモール。アメリカという国は50の州から成り立っている。一つの州には大都市が4、5カ所あり、あとは無数のスモールタウンが点在している。スモールタウンには何故かダブリンとかパリとか、ヨーロッパの都市の名前がついているところがある。 本書の登場人物たちは日本のどこにでもいそうな人々で、みなそれぞれの闇を抱えている。順風満帆な人生を生きている人は一人もいない。

著者はオハイオ州の小さな街に起こっている22の物語を語ることによって、人間の生活はどの時代てもどの地域でも共通するものがある、と言っている。 18才のジョージ・ウィラードは最終章で未知の土地へ旅立っていく。 (2019.11.22) |

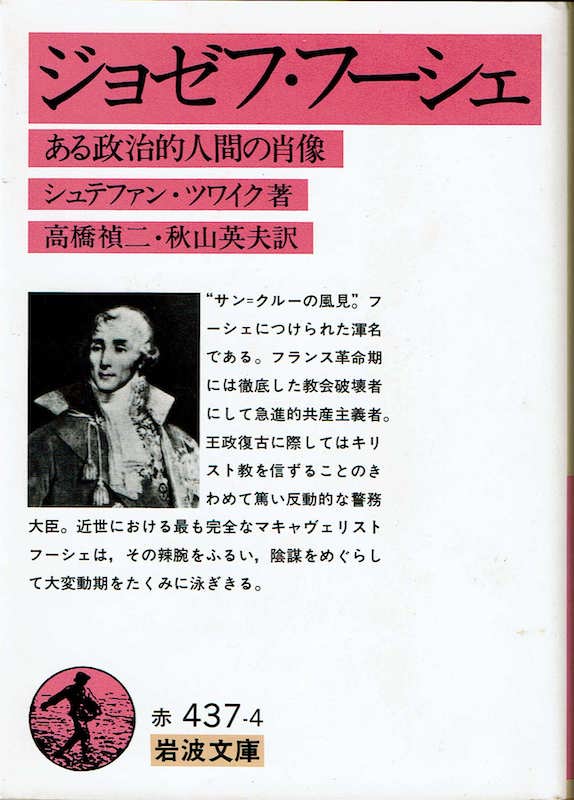

---ジョゼフ・フーシェ---by シュテファン・ツヴァイク |

本書が発行されたのは1929年、同じ作家の著書「マリー・アントワネット」より3年前である。 シュテファン・ツヴァイクは初めに革命後のフランスの政界を描き、その後革命前のルイ16世の時代を描いた。著者の興味がまず策謀家フーシェに向かい、前後の歴史を調べていくうちに非業の死を遂げた王妃に移って行ったのであろう。 フランス革命で我々が知っている人物はマリー・アントワネット、ロベスピエール、ダントン、マラー、タレーランといったところだ。ジョゼフ・フーシェという名前はまず出てこない。 革命前後のフランスの歴史上、フーシェは常にナンバーツーの位置にいる。王政、共和制、ナポレオンによる独裁制、再び王政と目まぐるしく移り変わったこの時代のフランスでフーシェは常にナンバーツーの位置にいる。不思議な存在である。 ツヴァイクもその存在を不思議に思ったに違いない。どうしてそんなことが可能なのか。 ルイ16世、マリー・アントワネット、ロベスピエール、ダントン、マラーなど、この時代のフランスの歴史に登場する人物は皆、断頭台の露と消えている。ナポレオンのみ大西洋の孤島セントヘレナ島に流されて生き延びているが6年後に病死している。 寿命を全うしているのはフーシェただひとりである。ジョゼフ・フーシェという人物がこの血なまぐさい時代にどうして生き延びることができたのか、誰もが知りたくなるだろう。 ツヴァイクは我々にその秘密を事細かに教えてくれる。 (2019.11.20) |

---片岡義男《本読み》術・私生活の充実---by 片岡義男 |

片岡義男は我々の世代にとってはなくてはならぬ人である。 彼は我々に1950〜60年代のアメリカ文化を体験的に教えてくれた。 彼の著作「スローなブギにしてくれ」「ロンサム・カウボーイ」「彼のオートバイ、彼女の島」「8フィートの週末」などを読んでなくとも、なんとなく我々は彼のライフスタイルを知っている。アメリカン・スタイルである。 1987年発行の本書も片岡義男のライフ・スタイルに満ちた本である。

たとえば彼は本を読むためだけに旅行する。場所はその時読みたい本に合わせて決める。 読む場所はホテルの部屋だったり、気に入った公園だったり、ぶらりと立ち寄った喫茶店だったりする。

彼の読む本はアメリカのペーパー・バックが多い。 ここで紹介されている本もその中から彼が気に入った本が多い。日本語に翻訳されているものも未訳のものもある。 アイラ・ウッドの「The Kitchen Man」やデニス・ホッパーの「Out of The Sixties」マーティン・ヘンリーとロン・ソーディスの「The Film of Alan Ladd」などは読んでみたいが日本語版は無さそうだ。

翻訳の仕事もしている著者にその辺のことを質問すると日本語に翻訳して良い本と英語で読まなければいけない本があると言う。 1939年生まれの片岡義男は今年80才。まだ現役で本を出している。最近はどこで読書をしているんだろう。 (2019.11.14) |

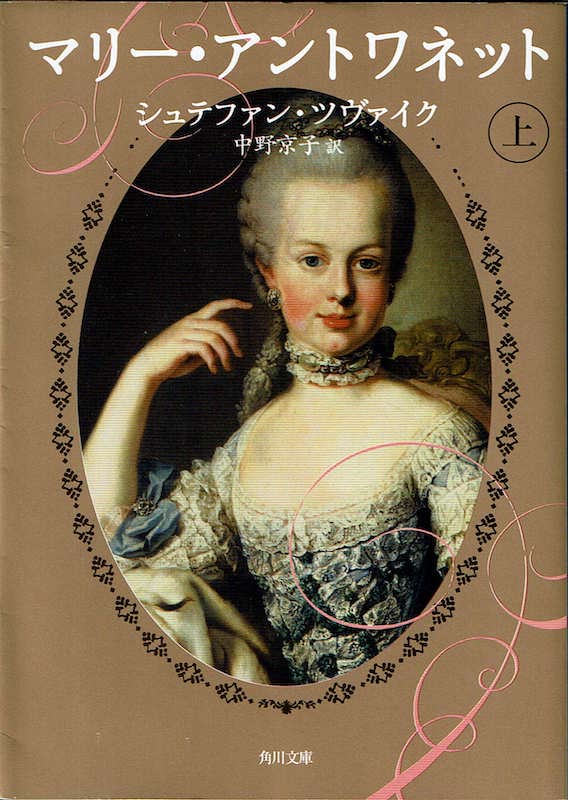

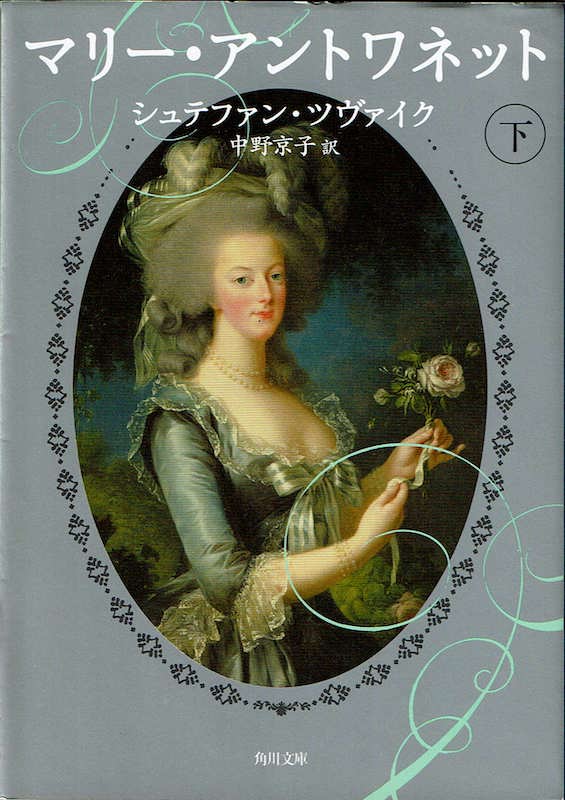

---マリー・アントワネット---by シュテファン・ツヴァイク |

ハプスブルク家とブルボン家が対立する世界に入り込んでしまった。時はフランス革命の時代である。著者は「人類の星の時間」「ジョゼフ・フーシェ」のシュテファン・ツヴァイク、翻訳は「本当は怖い絵」の中野京子。本当はドイツ文学者の中野京子さんは満を辞してツヴァイクの大作を翻訳した。 平凡で家庭的な女性、マリー・アントワネットがいかにしてフランス革命に巻き込まれ、38才の若さで断頭台の露と消えることになったのか。ツヴァイクは克明に描き出す。 オーストリア の王女に生まれ、何不自由なく育ち、物事を深く考えることもない平凡で素直な性格のマリー・アントワネットは14才の時にのちにフランスの王となる1才年上のルイ16世と結婚する。政略結婚で幸せな結婚生活とは言えなかったが子供を4人生みそれなりに満足していた。

何事もなければ母親のマリア・テレジアのように死ぬまで貴族の頂点の暮らしを全うしただろう。ツヴァイクも彼女の伝記を書こうとは思わなかったに違いない。 彼女が35才の時、その後の革命の雛形になるフランス革命が起こる。 王族たちは国民議会により囚われの身になる。それまで革命とはどういうものかという雛形がなかったため王族たちの扱われ方は混乱を極める。 ある時は城の中で贅沢な軟禁生活、ある時はネズミの出るような薄暗い牢屋の中での不自由な生活。 王妃として暮らしてたときには埋もれていたマリー・アントワネットの高貴な性格が、囚われの身になってから徐々に現れてくる。最後の瞬間まで毅然として、自分はハプスブルク家の末裔だという誇りを失うことはなかった。

ツヴァイクが彼女の伝記を書こうと思ったのは膨大な資料の中からこのことが浮かび出てきたからに違いない。そして巧みに隠蔽された資料の中から浮かび上がってきた本当の恋。 高校生の時にこの本を読んで感動した池田理代子は25才の時「ベルサイユのばら」の連載を始めた。この作品は空前のヒットを記録し、宝塚歌劇団によって舞台化された。さらにアニメ化、映画化もされ社会現象を巻き起こした。 平凡な女性の中にこれだけ高貴な性格が埋もれている。そのことが当時の女性たちの心を掴んだのだろう。今この本を読了して筆者の心も掴まれている。 中野京子さんの翻訳はこなれていて、まるで自身がこの作品を書いたように感じた。ぜひ「怖い絵」シリーズだけでなくツヴァイクの他の本やヘルマン・ヘッセなども翻訳して欲しい。 (2019.11.13) |

---「自分で考える」ということ---by |

著者は最初の章「理性の窓をあけよう」を書いた後、これを説明するために自身が行った4つの講演「思想の英雄・デカルト」「ほんとうの文明」「個性というもの」「読書について」を収めて一冊の書物とした。 「理性の窓をあけよう」で著者が言いたかったことは本書の題名「自分で考える、ということ」なのである。 著者はある時、ラジオから流れてきた言葉に心をとらわれた。 ラジオの討論番組である女性が「人の世には金持ちがいて貧乏人がいる。美しい人がいてそうでない人がいる。頭の良い人がいてそうでない人がいる。人の世は平等ではない」と言っていた。はたしてそうだろうか。 確かに彼女が言うように世の中には色々な人がいる。だがはたして「金持ちで、美しくて、頭の良い」人が幸せだろうか。むしろそういう人の方が普段の生活で不平不満が多いのではなかろうか。 著者はデカルトの言葉を引いて「良識=理性だけは万人に平等である」という。 それでは理性とは何か。物事に対して正しい判断ができること、だと著者は述べる。 今年の春先、トップクラスの大学を出て国家公務員のキャリアになり20代で課長になるほどの優秀な人物が覚醒剤を保持して警察に捕まった。やはりトップクラスの大学を出て国の技術系の頂点の役所の長を勤め上げ、数々の名誉を手に入れた人物が車で交通違反し、人を殺した。 頭が良いことと、正しい判断をすること、の脳の場所が違うとしか思えない。 勉強すれば頭を良くすることができる。そう考えて受験生は勉強する。勉強して試験に合格して良い大学へ行き、良い成績で卒業して良い会社に入り、地位とお金をたくさん手に入れて、さて・・・。 もうこの辺で好きにしていいだろ。キャバクラで遊ぶか。外国で豪遊するか。コカインっていい気分になれるの。 物事に対して正しい判断をする勉強はしてこなかったの。それは誰でも平等にできることなんだけど。と著者は述べる。 さて、著者の考える理性とは・・・。 (2019.11.5) |

---太平洋---モーム短篇集 II------by サマセット・モーム |

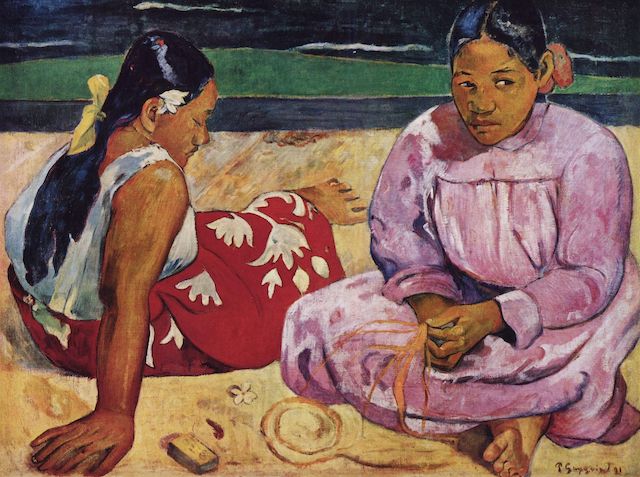

【太平洋】 サマセット・モームは「月と六ペンス」を書いた時、画家のポール・ゴーギャンを追いかけて南洋の孤島タヒチに行く。ゴーギャン同様南洋の気候や風俗に魅せられたモームはしばらくの間、タヒチを中心とした南洋に移り住む。 その経験をもとに「月と六ペンス」をはじめ数々の南洋ものといわれる小説を発表する。 この短篇集に収められた作品は全て南洋ものである。 「太平洋」は1ページ余りの短い作品である。小説というより詩といった方が良い。太平洋の波を表現した詩である。 【マッキントッシ】 サモアの総督ウォーカーとその部下マッキントッシの目に見えない確執を描いた作品である。 ウォーカーを恨んだ現地人にそれとなく銃を渡して、ウォーカーを殺させる。「カラマーゾフの兄弟」でも扱われた 殺人を犯すほどの強い恨みがマッキントッシにあったかどうか、我々読者にはっきりと提示されておらず消化不良に感じた。 ウォーカーが実は人格者であったというオチも納得できない。 【エドワード・バーナードの転落】 エドワード・バーナードはゴーギャンの分身である。 彼は婚約者をイギリスに置いたままタヒチに移住し、そこで現地人の妻と暮らす。親友のベイトマン・ハンターはタヒチに行き、エドワードを説得する。 君には本国で美しい妻をめとい、豪華な邸宅に住み、一流の会社に勤めるという幸福な暮らしが待っている。南洋の小島で掘建て小屋に住み、着るものといえば一枚の布切れ、現地人からわずかな給料をもらい、土人の妻をめとって何が幸せなんだ。 南洋の小島の生活が大切と考えるエドワードと文明国の文化的な生活が大切と考えるベイトマンの意見はどこまで行っても交わらない。説得に失敗したベイトマンは悄然とイギリスに戻り、婚約者に報告する。 実際に妻とふたりの子供を棄て、タヒチに移住したゴーギャンという例があるだけにこの話には重みがある。 【淵】 南洋に移り住み、現地人の妻をめとったイギリス人の男の話。 エドワード・バーナードとは違い、この男の結婚生活はうまくいかない。 結婚するまではふたりの情熱が全てを隠しているが、結婚生活に入るとふたりの育った文化が違いすぎるために摩擦が発生する。 物語は悲劇に終わる。ゴーギャンの例よりもこちらの話の方が真実味がある。 (2019.11.3) |

---詩集 遠征路---by 井上 靖 |

中学時代、国語の先生が それまでの詩の概念を わずか1ページにも満たない詩の影響力の凄さを感じる。 14,5才の中学生が50才を過ぎて古本屋の店先に並んだ本の中から井上靖の詩集を手に取ってみたのもどこかでその力が作用していたのかもしれない。 「詩集 遠征路」のなかに「新しい年」という詩がある。

元日に先生が教室の黒板に「新しい年」と書いた。という文章から始まる詩である。教室から見る青い空、校庭の水溜り、遠くの街道を歩く大人たち、見るもの全てが新しかった。という詩である。 自分にとってあの時国語の先生が配ったガリ版刷りの詩が「新しい年」だったのだ、と思った。 井上靖は最後に「それ以後、再び新しい年はやって来ない」と結んでいる。 (2019.11.1) |

---老人と海---by アーネスト・ヘミングウェイ |

1952年、ヘミングウェイが生前に発表した最後の作品である。 キューバの老漁師サンチャゴがひとりで漁に出かけ18フィート(5.5メートル)の大カジキを釣り上げる。帰港の途中大部分の身をサメに食われ、港に着いた時には骨しか残っていなかった。 物語は老人のモノローグで淡々と進んでいく。 ヘミングウェイの他の作品と異なり、主人公は作者のイメージとかけ離れている。ヘミングウェイ・スタイルといわれる独特の文体は影を潜め、 勝ち取った獲物の身をすべて失い、長い角と骨だけが残ったカジキの前に ヘミングウェイは本書をきっかけにノーベル文学賞を受賞した。が、その後1961年に亡くなるまで小説を発表することはなかった。 (2019.10.26) |

---エデンの園---by アーネスト・ヘミングウェイ |

1961年に亡くなったヘミングウェイの遺作である。 原稿はこの3倍の量であったが編集者が削って出版した。ヘミングウェイの遺作は本作品の他に「海流のなかの島々」と「危険な夏」ががあるが、両方とも再編集して出版された。 登場人物は3人、ヘミングウェイと思われる作家、その新婚の妻、カンヌのカフェで会った若い女。 作家は新婚の妻とカンヌとニースの間の海岸沿いの街でともに過ごす。物語は簡単な情景とふたりの会話だけで淡々と進む。 中盤に差し掛かる頃、作家と妻はカンヌで若い女と知り合う。この女を自分たちのホテルに誘い、一緒に住み始める。 妻の精神状態が徐々に悪くなり、物語は破局をむかえる。 初めは何もしていなかった作家は物語の中盤あたりから、ホテルを変えて、仕事用の部屋を借り、小説を書き始める。

途中から本編と作家が書く短篇小説が同時進行で描かれていく。少年時代のヘミングウェイが父親と象狩りをする話である。象狩りのシーンは迫力があり、これだけで面白かった。本編では作家が苦心しながら書く様子を描いており、ヘミングウェイがどのようにして小説を書いていたのかがわかって興味深かった。 ヘミングウェイ・スタイル(ヘミングウェイの文体)といわれる独特の文体は当然英語で書かれている。日本語で書かれても、翻訳者は変わってもヘミングウェイ・スタイルは変わらない。凄いことだと思う。 (2019.10.25) |

---雨・赤毛---モーム短篇集 I------by サマセット・モーム |

【雨】 サマセット・モームと言えば「月と六ペンス」か「雨」と言われるくらい有名な作品。 今回数十年ぶりに読み返して、以前よりも強烈にショックを受けた。 若い頃は物事を頭でしか理解できていなかった。年を取ることはマイナスなことが多いけど経験値は増えていく。 経験値から物事を考えることが本当に「理解した」ということだとすると、昔読んだ本は全て本当には理解していなかったということになるんだろうか。 人生を横から覗き見してみる。それが若い頃の読書だったのかもしれない。 【赤毛】 スクーナーの船長が南海の島々を巡って荷物を届けたり、物を売り買いしたりして生活している。 ある島に着くと中年の西洋人の男が土人の女を一人使って生活している。船長は誘われるままに男の小屋で一杯ご馳走になる。 男は25年ばかり前、この島にレッドという名の若者がいた。と話し始める。 25年の歳月が人間をどう変化させるか。モームはこの短い小説で人生のほろ苦さを語りつくす。 オチが見事。 【ホノルル】 ホノルルに住む小さなスクーナーの船長の話。 現地人の女を巡って白人の船長と現地雇いの支那人の航海士が争う。航海士に呪いをかけられた船長は衰弱し、死にかける。女は船長を救うために・・・。 まるで落語の「死神」のような話である。船長の話が終わった後、最後に強烈なオチが待っている。 (2019.10.23) |

---女ごころ---by サマセット・モーム |

モーム67才の時の作品。原題は「Up at the Villa」(丘の上の別荘)。 丘の上の 自由の身になったメアリーは結婚には懲り懲りしている。まだ30才の美しいメアリーの前にタイプの違う3人の男が現れる。中年のインド提督になろうという紳士。遊び人で評判の悪い男。貧乏な芸術家。 モームはある事件を契機に、それぞれの男の真実の姿を追求する。そして説得力のある結末に読者を導いていく。 読後、 (2019.10.23) |

---人間の建設---by 小林秀雄、岡 潔 |

一流の評論家と一流の数学者が人生や人間について語り合った。 両者はほぼ同年代でこの時60才代前半であった。還暦を過ぎ、人生で経験することをほぼやり終えた年代である。 何を話しても予定調和ではない独自の意見を持っていて興味深かった。 「アインシュタインは27,8の時ああいう発見をして、それから後は何もしていないようですが・・・?」という小林の問いに対して岡は「 理論物理学者は一つの仕事をすると、あとはやらないのがむしろ原則ではないでしょうか」と答える。 確かに湯川秀樹は1935年、28才の時に中間子理論を発表したが、それ以降は1981年に74才で亡くなるまで物理学の分野で何かをしたということはない。 岡は「生まれて8ヶ月の子に鈴を振ってみせる。初めはおやという目の色を見せる。二度目に振って見せると何か遠いものを思い出しているような目の色をする。三度目に降るともはや意識して、あとは何度でも振って聞かせよとせがまれる」と述べる。また「生後18ヶ月目には自然数の「一」を知る」と述べていて、興味深いことこの上ない。 小林の「プラトン を好きな理由は、あれ、哲学の専門書じゃないからです。専門語なんてひとつもありません」という言葉は、確かにその通りだと思った。 その他、トルストイとドストエフスキーの違いや、夏目漱石と芥川龍之介における情熱の場所、ピカソについての考察などなど。ふたりの話は縦横無尽に翔んでいく。 (2019.10.21) |

---法律(下)---by プラトン |

【第1巻】 立法、勇気、飲酒 【第2巻】 芸術、飲酒 【第3巻】 国制 【第4巻】 自然条件、植民、立法 【第5巻】 建国、立法 【第6巻】 国家機構・役職、立法、家庭、建造物

【第7巻】 教育

法律-全12巻中、岩波文庫の(下)では第7巻から第12巻までが収められている。 (上)はなかなか手に入れることができないため、今回は(下)のみ読了した。 第7巻のテーマは教育である。ここでは興味深い一節がある。 ここで意見を述べているのはアテナイからの客人で、聞き手はクレテ人のクレイニアスということになっている。アテナイからの客人とは本書の著者プラトンのことである。 紀元前4世紀の洞察力に優れたギリシャ人が現代にも十分通用することを言っている。人間の本質は何年経っても変わらない。 「甘やかすと子供の性質は」以下のことはまるで筆者のことを言っているような気がする。筆者に関しては「乱暴に押え付け」られることは無かったからその点は良かったかな、と思う。こういうことは自分の意思ではどうすることもできないだけに、教育は子供にとってだけでは無く、人の一生にとって大事だと思う。 【第8巻】 祭礼、軍事、競技、愛、農業、住居、市場 この巻でプラトンは国家を運営していくにあたっての様々なきまり事について述べている。 プラトンは愛には3つの形態があるという。肉体的欲望を一義的なものとする愛。真に魂清らかな交わりを持つことを願う愛。両者の混合である愛。 そして何ぴとも自分の正式の妻以外の女に触れてはならない、と結論する。また、男子との交わりは禁止する、と述べる。 この辺は常識的に判断してこうならざるを得ない、と思う。愛の3つの形態については明確な結論が出されていないが、どうしてなんだろう。法律で規制することはできない、ということなのか。 【第9巻】 刑罰 この巻では殺人をしたらどういう刑罰にしたら良いか。それが故意のものであったら、または計画的なものであったらどうするか。両親に対するものであったら、または子に対するものであったらどうするか。など細かいところまで刑罰を決めている。 2,400年以前にプラトン が考えた案であるが、ほとんどの場合現在と同様の罰則になっているのは興味深い。 この件も教育同様人間の生活に関するものだけに何年経っても変わらないものなのだろう。。 【第10巻】 神学 神に対して不敬行為をした者に対する刑罰を述べている。 ここでいう神とはユダヤ教でもキリスト教でもない、ギリシャ神話の神々のことだろう。イエス・キリストが生まれる400年前の話である。 プラトンは神に対して不敬なことをする者を3通りあげている。神々が存在するとは考えていない者。神々は存在するが人間のことを気づかってはくれないと考えている者。神々は機嫌をとりやすいと考えている者。それぞれに対して細かく刑罰を決めている。 プラトンは「万物は神々を欠いていると考えているだけでなく、その上に、快楽や苦痛に無抑制であるとともに、強い記憶力や鋭い理解力をそなえている人たちがいます。他の人たちを損なうという点では彼らの及ぼす害悪はより大きなものになるでしょう」と述べている。2,400年前に言われたこととは思えないほど、現代のエリートたちを鋭く見抜いている。 【第11巻】 財産、売買、契約、民事、その他 自分の財産を守るためにはどのようにするのが一番いいか、という考察が述べられている。 具体的には小売商の正しい売買、遺産の相続、詐欺窃盗の罪のための法律の整備である。ここにはプラトンの時代に応じた具体的な方法が述べられている。 奴隷制の時代、また男尊女卑の時代であるため、必ずしも現代に応用できるとは限らないことも含まれている。 ただ現代では認めらていないが、むしろこちらの方が正当ではないかと思われる件もある。たとえば精神異常者の権利の制限、大声を上げて相手を罵ることへの刑罰、親たちをないがしろにする行為に対する刑罰などは権利意識の強い現代では認められていないが、正義による社会を作るためには必要であると思う。 【第12巻】 軍事、外交、法手続き、葬儀、「夜の会議」、結び ここでは軍事、外交、葬儀などについての細々した手続きについて述べられている。 国の守護者としてどのような者が成るべきかについて細かく述べられている。彼らは特に厳格に選ばれなくてはならず、その資格として重要なことは「徳」である。そのことはプラトンの「国家」で十分に述べられている。 プラトンは国を治める理念については「国家」で、その具体的な方法については「法律」で、考えられるすべてのことを述べ尽くしている。 (2019.10.18) |

---小澤征爾さんと、音楽について話をする---by 小澤征爾、村上春樹 |

村上春樹と小澤征爾の対談。6回対談したうちの4回は村上春樹の家でレコードを聴きながら、お菓子や果物を食べながらのリラックスした雰囲気で行われた。 レコードは小澤征爾の過去の録音や話題に出てきた巨匠たちの録音である。小澤はあとがきで村上のことをこう述べている。「彼はただ音楽好きだけではなく、びっくりするほどよく識っている。ぼくが知らないこともたくさん知っているので、びっくりする」。対談時75才の小澤征爾が何度も「びっくり」するほど、その時61才の村上春樹はクラシック音楽やその周辺の知識が深く広範に渡っている。 もちろん村上はジャズに関しても何冊も本を書くほど詳しく知っている。別枠で大西順子のライヴ・コンサートへ小澤を連れて行った時のことを書いている。その時の小澤のエピソードが面白かった。 村上は対談のたびにテーマを決めている。第1回は「ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番について」、第2回は「ブラームスについて」、第3回は「レナード・バーンスタインについて」、第4回は「グスタフ・マーラーについて」、第5回は「オペラについて」、第6回は「小澤征爾国際音楽アカデミーについて」と多岐に渡っている。 それぞれ村上の該博な知識と小澤の指揮者としての知識が噛み合って面白い。小澤が師匠の斎藤秀雄やヘルベルト・フォン・カラヤンやレナード・バーンスタインについて語る時、偉大な巨匠としてよりも人間味のある先生としての彼らのことがわかって興味深かった。聞き手が村上でなければ小澤も語ることはなかったであろう貴重なエピソードが数多くあり、本書は音楽の歴史的にも価値のある本である。 (2019.10.14) |

---満潮に乗って---by アガサ・クリスティ |

原題は「Taken At The Flood」。シェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」からとった台詞らしい。「うまく満潮に乗れさえすれば運は開ける」というくだりの一部である。 殺人が起こるまでが長い。本の半分くらいまではクロード家の人間関係の説明にページが費やされる。金持ちの当主が戦争で亡くなり、結婚して数ヶ月の若い未亡人が残される。財産をあてにしていた一族の者たちは複雑な心境になる。 さてこの状況で誰が殺されるのか。犯人探しの前に被害者探しから小説は始まる。 あとはクリスティの独壇場である。意外な被害者、意外な犯人、そしてポワロの謎解き。 解説の中川右介氏は「最後の1行のおかげで、本書は、恋愛小説としても超弩級の名作になっている。この点は、中学時代に読んだ時には気づかなかった」と述べている。 本書を読もうと思ったのはこの解説を読んだからである。 (2019.10.10) |

---真夜中のパーティ---by マート・クローリィ |

原題は「The Boys In The Band」という。 「真夜中のパーティ」だとそのものずばりで他に解釈のしようがないが、「The Boys In The Band」だと違う。 「The Boys」は「Boys Love」とか「Lovely Boy」とか、ゲイを暗示することができる。「The Band」は「時間帯」とか「仲間」の意味もある。内容を知った上で解釈すると「特別な時間帯のゲイたち」という意味に採れないこともない。 これは6人のゲイの青年たちがゲイの友人の誕生パーティをする話である。登場人物は全部で9人。他のひとりはバースデイ・プレゼントとしてのゲイの青年。最後のひとりはノーマルな青年。 8人のゲイたちが和気あいあいとバースデイ・パーティをしているところにノーマルな友人が入り込んでくる。そのシチュエーションから生じるごたごたを戯曲化して舞台で上演した。初演は1968年4月15日である。 当時の保守的なアメリカでゲイの話である。作者のマート・クローリィは1週間で終わることを覚悟していた。上演は1,000回に達した。 1970年、「フレンチ・コネクション」「エクソシスト」の監督ウィリアム・フリードキンが舞台と同じメンバーで映画化した。当時この映画は当たったのか外れたのかはわからない。ただ映画史上初めての同性愛映画として記録に残っている。 本書は戯曲のためト書きはほとんどない。セリフのみである。 9人の同年代の青年たちが名前だけで登場するためはじめは誰が何をしゃべっているのかよくわからない。 読み進めていくうちに徐々に各人の性格がつかめてくる。マイケル : 失業保険で贅沢をしているゲイ。カトリック。映画好き。とか、ハロルド : 32才の誕生日を迎えたユダヤ系のゲイ。とか、エモリー : 室内装飾の仕事をしているおネエ系のゲイ。とか、バーナード : 本屋で働いているアフリカ系のゲイ。というように。 読んでいくうちに浮かび上がってくるそれぞれの性格が面白い。作者はセリフだけで各人の性格や思考方法や職業などを見事に表現している。読者の我々も何も知らずにゲイたちのパーティに飛び込んでしまったノーマルな青年アランと同じ立場なのだ。 アランは最後に「ありがとう、マイケル」と言って深夜の街へ出ていく。 これはゲイたちのあけすけでわい雑なおしゃべりに満ちた、最後に大きな感動を残してくれる話である。 (2019.10.9) |

---ラヴクラフト全集1---by H.P.ラヴクラフト |

今年7月新潮文庫から「インスマスの影 ; クトゥルー神話傑作選」という本が出版された。 作者ハワード・フィリップス・ラヴクラフト(1890年〜1937年)はアメリカ合衆国の作家で独特な恐怖小説や先駆的SFの先駆者として近年顕著に再評価されつつある。また、生前に出版された単行本は1936年に中編「インスマウスの影」の1作だけで、それもわずかな部数であった、と紹介されている。 エドガー・アラン・ポーの有力な後継者であるにも関わらず、新潮文庫で取り上げられたのはなんと今年(2019年)になってからである。ただし、ミステリーの老舗創元推理文庫からは1974年から今まで途切れることなく発行されている。 幻想ものやSFものは苦手なので存在は知っていたがなんとなく敬遠していた。いつまでもそれではいけないだろう。ラヴクラフトを知らぬままこちらの寿命が尽きてしまっては・・・、と思い、ブックオフで創元推理文庫の全集の何冊かを購入して読み始めた。 本書はそのうちの第1巻である。4編の小説が収められている。 生前単行本として唯一売れたという「インスマウスの影」他「壁のなかの鼠」「死体安置所にて」「闇に囁くもの」である。 「インスマウスの影」を読んでいる間、この世界ではない世界に行った感覚を味わえた。その他の小説も不気味な雰囲気と現実とは少し違うイメージを読者に与えてくれた。 新潮文庫版ではインスマスと訳し、創元推理文庫版ではインスマウスと訳している。原文は「INNSMOUTH」なのでインスマウスが正しいと思う。 (2019.10.8) |

---隆慶一郎短編全集---by 隆慶一郎 |

1.柳生 美醜の剣 「影武者 徳川家康」の作家、隆慶一郎の全短編のうち柳生一族の話を集めて一冊の本にしてある。全8作全て柳生一族の誰かが主人公になっている。 なかでも「柳生刺客状」は長編「影武者 徳川家康」を執筆するきっかけとなった作品である。影武者が徳川家康になった事件をもとに彼と秀忠との確執を描き、柳生家の石舟斎と宗矩、厳勝と兵庫の親子の関係を彼らの剣技の特徴を述べながら描いている。一見関係のない二つの話が微妙に絡み合いながら進み、短編ながら長編並みの内容になっている。 「慶安御前試合」は柳生宗冬と連也斎が徳川家光の前で試合をすることになる。そこに裏柳生の義仙がからんで話が複雑になってくる。 その他「柳枝の剣」「ぼうふらの剣」「柳生の鬼」「跛行の剣」「逆風の太刀」「心の一方」で多彩な剣技を持つ柳生の剣客たちが活躍する。 2.縁切り 女の無常 短編集「駆込寺陰始末」の4編、その他の短編からなっている。 「駆込寺陰始末」の4編は鎌倉にある東慶寺という駆込み寺が舞台である。 江戸時代、夫から離縁するには離縁状を書けばよかった。妻からは離縁する手段がなかった。唯一の手段が何箇所かある駆込み寺に入ることであった。 駆込み寺の陰の番人、麿と八兵衛が逃げ込んできた女たちを護る話である。 その他「張りの吉原」「異説猿ヶ辻の変」「死出の雪」「狼の眼」はいずれも作者が資料から探し出したと思われる話である。いずれも過去にそのようなことがあっても不思議ではないと思わせる。 長編作家隆慶一郎の全短編16編はいずれも長編に負けず劣らず迫力に満ちた話である。 (2019.10.5) |

---息子の青春---by 林 房雄 |

この本は新潮文庫から昭和30年(1955年)に発行され、その後長い間絶版になっていて平成20年(2008年)6月に再販された。 なぜ長い間絶版になっていたかは中身を読めばわかる。昔のテレビドラマを見ているように古臭いのだ。 舞台は昭和23年頃の鎌倉に住む4人家族。大衆小説作家の父親、専業主婦の母親、17才と18才の男の兄弟。彼らが主人公の家庭劇である。作家は戦後出現し始めたものわかりの良い父親になろうとする。 小説は短めの序章と第1章から第8章までの合計9話のエピソードから成り立っている。家庭内のちょっとした事件を扱いながら戦後の新しい家族の情景を描いていく。 淡々としたエピソードを読み進めていくうちに始めは古くさいと感じられた話が徐々に普通に感じられてきた。時代は違うがその場その場で一生懸命生きていこうとするひとびとの話である。この本が平成20年に再発行された意味もそこにあるのだと思った。 (2019.10.4) |

---古寺巡礼---by 和辻哲郎 |

和辻哲郎は28才の時、仲間とともに奈良の興福寺の近くに宿をとり、約2週間かけて寺巡りをした。唐招提寺、薬師寺、東大寺、法隆寺など筆者も行ったことのある寺が含まれており、和辻がそれらを観て何を思ったか興味があった。 本書には仏教の歴史から、仏像や壁画の歴史的意味、製作技術に到るまでわかりやすく、かつ詳細に書かれている。教えられることが多く、28才の学究の徒がよくこれだけ広く、かつ深く、8世紀前後の日本における人物の往来から芸術品の鑑別から政治に至るまで知り得ていたものだ。 法隆寺の金堂の天蓋にある鳳凰を称して「簡素で、雄勁で、警抜である」と述べているが、その語彙の豊富さに感心した。 天平伎楽面を手にとって「それをながめていると、顔面に漂うている表情から、陶酔にやや心を緩うしているらしい曇りのない快活な情緒が、しみじみ胸にしみ込んで来る」と思ったり、 また、中宮寺の菩薩半跏像を称して「およそ愛の表現としてこの像は世界の芸術のうちに比類のない独特のものではないかと思われる」と述べている。 この本は日本を代表する哲学者の、ある年代だけが持っているやわらかな感性で捉えた特別な記録である。 (2019.10.2) |

---風土〜人間学的考察〜---by 和辻哲郎 |

和辻哲郎は日本、中国沿岸部、インドをモンスーン域、アラビアや中国内陸部を砂漠、乾燥域、ヨーロッパを牧場的環境と規定し、その地域に住むひとびとがその地域の気候や風土に適合した気質を与えられるとした。 モンスーン域の国土の特徴は暑さと湿潤である。暑さと湿潤によって植物はよく生育する。夏は暑く、冬は寒い。変化の多い自然のなかでそれをうまく利用して生きていかなければならない。そこに住む人間の特徴は受容的、忍従的である。 砂漠、乾燥域では厳しい自然に対抗して生きていくだけで大変な労力を必要とする。その生活環境から服従的、戦闘的の二重の性格を得る。 牧場的環境とは夏は適度に暑いが湿気は少ないので植物は成長しにくい。冬は適度に寒いが湿気があるので柔らかい植物がゆっくり生育する。変化の乏しい環境に住む人間の特徴は単調にして空漠、無感動性にある。 オリンピックやW杯などの世界大会には様々な地域から選手や観客が集まってくる。同じ競技でも時に違う競技をしているように見えるのは選手が育った風土の違いによるものだと思う。 和辻の時代には遠かった外国がこれほど近いものになった今、この本を読むと異国は遠くて近いのか近くて遠いのか改めて考えさせられる。 (2019.9.30) |

---鎖国〜日本の悲劇〜---by 和辻哲郎 |

本書は哲学者和辻哲郎が戦時中、様々な分野の10人ほどの仲間とともに研究した日本の鎖国時代についての考察を戦後の昭和25年(1950年)、岩波書店から出版したものである。 著者は序説で西洋と東洋の文化の発展の歴史を概観し、それに同時期の日本のそれと重ねてみせる。西洋でいえばルネッサンス、東洋でいえば中国の唐の時代、我が国では藤原時代に相当する。藤原時代の我が国の文化は能狂言、茶の湯、連歌から「源氏物語」にいたるまで世界に遅れをとるどころか逆に輸出できるほど進んでいた。 和辻は壮大な序説から各論へと入っていく。読んでいて日本人としてある種の胸のときめきを感じた。 前篇では16世紀の世界の人の流れを記述している。15世紀後半から16世紀にかけてポルトガル人とスペイン人は香辛料を求めて海路インドを目指した。人や物を大量に運搬するには船でなければならなかったからだ。いわゆる大航海時代である。 地中海と紅海を結ぶスエズ運河はまだ存在していなかったため、地中海を出港した船はアフリカ西岸から喜望峰を周り、インド洋に出てインドにたどり着く。さらに進んでマレー半島のマラッカまで行く。 ほぼ同時期にスペインを出たコロンブスは西回りでインドを目指す。着いた場所はキューバ沿岸。コロンブスの後、西回りの船が続く。キューバからパナマ。パナマから太平洋に出てペルーへ。ペルーへ出たスペイン人のピサロは黄金を略奪するためにインカ帝国を滅亡させる。 ポルトガルのマゼランは船団を率いて南アメリカの先端マゼラン海峡を回って太平洋に出る。そして太平洋を渡ってマラッカにたどり着き、そこで命が尽きる。マゼランの部下たちは西回りでポルトガルに帰港し、初めて世界一周を成し遂げる。 冒険者たちの情熱の源は香辛料や貴金属の獲得もあるが、何よりも未知への挑戦が大きかったのではないか。哲学者和辻哲郎はまるで海洋冒険作家なみの迫力で彼らの行動を描写する。 後篇では同時期の日本における外国からの圧力の流れを記述する。主役はポルトガル人宣教師である。 インドを足がかりにしてポルトガル人宣教師が続々と日本に渡来する。目的はキリスト教の布教活動である。 それは当初成功する。九州を中心に何万人という日本人がキリスト教の洗礼を受けた。洗礼を受けたのは農民や町人から始まり武士にまで至る。その中には高山右近や細川ガラシャもいた。 和辻は後篇でその活動の詳細を記述する。和辻のチームはこの部分を重点的に調べたものと見えて繰り返しの記述が多く、読み進めるのがいささか退屈であった。 布教活動は織田信長の時代にピークを迎え、豊臣秀吉の時代に弾圧された。さらに徳川家康はキリスト教だけでなく全ての外国からの流れを閉鎖し、日本を鎖国した。 その理由を和辻は冒険的精神の欠如にあるとし、為政者の視界の狭小さが冒険的精神を妨げている、と述べている。 和辻哲郎は昭和25年に満を辞してこの書物を発表した。戦前戦後にかけて萎縮した日本人の冒険的精神を鼓舞するためであったろうことは巻末の彼の激しい言葉から察することができる。 和辻の言葉は必ずしも昭和25年の日本人ばかりに向けられているのではない、とこの本を閉じた時に思った。 (2019.9.24) |

---東京アンダーワールド---by ロバート・ホワイティング |

「菊とバット」の作家ロバート・ホワイティングの力作である。 本書の主人公はニコラ(ニック)・ザペッティというイタリア系アメリカ人。彼は終戦時、進駐軍の兵隊として来日した。日本が気に入った彼は当時さびれた街、六本木にあった進駐軍宿舎の近くにピザ屋「ニコラス」(Nicola's)を開店した。これが日本で最初のピザ屋となった。 本格的なピザに飢えていたアメリカ人に人気となり、それにつられて流行に敏感な日本人達にもうけた。店は評判になり芸能界やスポーツ界その他派手な人種の人たちの溜まり場となった。 著者は生前のニック・ザペッティ氏のインタビューを元に様々な資料を集めて、終戦の1945年からニックが71才で亡くなった1992年までの裏側から見た日本の歴史を記述する。 本書には太い柱が2つある。1つは日韓問題、もう1つはバブルの崩壊である。

現在にも尾をひく日韓問題は初めの大統領李承晩(イ・スンマン)の時代からうまくいっていなかった。第5代大統領朴 正煕(パク・チョンヒ)の時に日韓和平条約を結び、日本からの巨額の賠償金を元に「漢江の奇跡」といわれる高度経済成長を成し遂げた。その時に裏で活躍したのは児玉誉士夫や彼の仲間の裏社会の人々であった。本書の主人公ニックやプロレスラーの力道山、安倍晋三首相の祖父岸信介といった人々が絡んでくるのを解き明かすくだりはまるで三国志を読んでいるようだ。 ピザの店が当たり、各地に支店を出すようになったニックは王侯貴族のような生活をする。ピザにかけるチーズを生産するために北海道に牧場を経営するまでになる。やがてバブルがはじけ次々に店を手放さざるを得なくなり、最後に残った創業の地でもある六本木店まで手放してしまう。長年の不摂生な生活で体のいたるところにガタがきたニックは1992年、71才で亡くなる。 著者の執念の取材によって戦後日本のグレーな歴史が明らかになった。安倍首相がやろうとしている日韓関係の正常化は祖父岸信介やそれ以前からある網の目のように絡み合った関係を解きほぐそうとするものであり、ため息の出るような膨大なエネルギーを必要とするような事柄であることが本書を読むとわかる。1962年にアメリカ空軍諜報部員として訪日した著者が本書を執筆したことは必然のことだったのだろう。 (2019.9.10) |

---プラトン入門---by R.S.ブラック |

原題は「Plato's Life and Thought」(プラトンの生涯と思想)である。 本書はイギリスの古典学者・哲学者のRichard Stanley Bluck(1919-1963)が1949年30才の時に著したものである。年譜によると44才で亡くなっている。 本書は3部構成になっている。第1部はプラトンの家族構成から亡くなるまでの大まかな出来事について。第2部は彼の著作の紹介で初期、中期、後期に分けて解説している。第3部は「第7書簡」といわれる手紙の全文である。 第1部ではシケリアのディオニュシオスの元へ何度も足を運ぶ。弟子ディオンと僭主ディオニュシオスとの板挟みになったプラトンが嫌々ながら何度もシケリアに行き、ディオニュシオスの家庭教師に就かなければならない苦渋の時代を中心に述べている。第3部の「第7書簡」はシケリアから愛弟子ディオンに宛てた手紙である。そうした意味でシケリア行きはプラトンにとって大事な時期であったと著者は述べている。

第2部ではプラトンの作品を初期、中期、後期に分けて解説している。初期では「ソクラテスの弁明」、中期では「饗宴」、後期では「法律」を特に重要な作品であると指摘している。自身哲学者でもあるブラック氏独自の解釈はわかりにくい。むしろ原典をじかに読んだ時の方がよくわかった。 何々入門という本は原典に対する著者の解釈が入るので原典より難しくなることが多い。プラトンの対話シリーズは主人公ソクラテスが細かく質問責めにすることによって物事の本質にたどり着こうという趣旨で書かれている。偉い先生に説明されるよりそのまま読む方がわかりやすい場合がある。 (2019.9.9) |

---愛をめぐる対話、他3篇---by プルタルコス |

「愛をめぐる対話」「結婚訓」「妻を慰める手紙」「烈女伝」の4篇が収められている。 「愛をめぐる対話」はプルタルコスの息子とその友人の会話から始まる。共通の友人バッコンが夫を亡くしたばかりのイスメノドラという年上の女に誘惑され、結婚するという噂を聞いた。このことについて君はどう思う? また君の父親であるプルタルコスはどう考えるだろう? 話は二人の結婚のことから始まり、男女間の愛、同性間の愛(少年愛)、快楽のための性と結婚における性について、延々と広がっていく。 「結婚訓」では結婚後の夫のあり方と妻のあり方について語る。 プルタルコスは「結婚に際して妻の持参金や家柄や美しさなどというものをあてにしてはいけない。それよりはむしろ、話がおもしろいとか、性格が気にいるとか、この女性とならうまくやっていけそうだとか、そういう点を重んじるべきである」と述べている。妻を夫に女性を男性に替えれば男女どちらにも当てはまる。 「妻を慰める手紙」は小さい時に亡くなった娘と息子について妻を慰めるために書いた手紙を載せている。 「烈女伝」では当時のギリシャ・ローマおよびその周辺国の女性の噂話を述べている。 2,000年前にプルタルコスが考えたことはそのまま現代にも当てはまることが多い。1,000年前に紫式部によって書かれた「源氏物語」や200年前にフョードル・ドストエフスキーによって書かれた「カラマーゾフの兄弟」が提示するものが現代の世の中で切実に感じられることがある。「源氏物語」ではストーカーの問題。「カラマーゾフの兄弟」では幼児虐待の問題。 人間に関わることは年月を経ても変わらない、と改めて思う。 (2019.9.6) |

---食卓歓談集---by プルタルコス |

「英雄伝」で有名なプルタルコスはプラトンより5世紀後の紀元1世紀ころの著述家である。 プラトンの「饗宴」でおなじみの食卓での歓談を掲載した軽い読み物になっている。「饗宴」ではメンバーにソクラテスがいたせいでどんな話題になっても彼の質問で哲学的な話になってしまったが、ここでの話はあくまでも軽い。 酒席で哲学論議をしてもよいか?という章からはじまる。 その他、 宴会の幹事はどういう人物であるべきか? のように気楽な話題に満ちている。 古代ギリシャの宴会風景が目に浮かぶようである。そこで話される話題も我々と同じようで親しみが持てる。 (2019.9.5) |

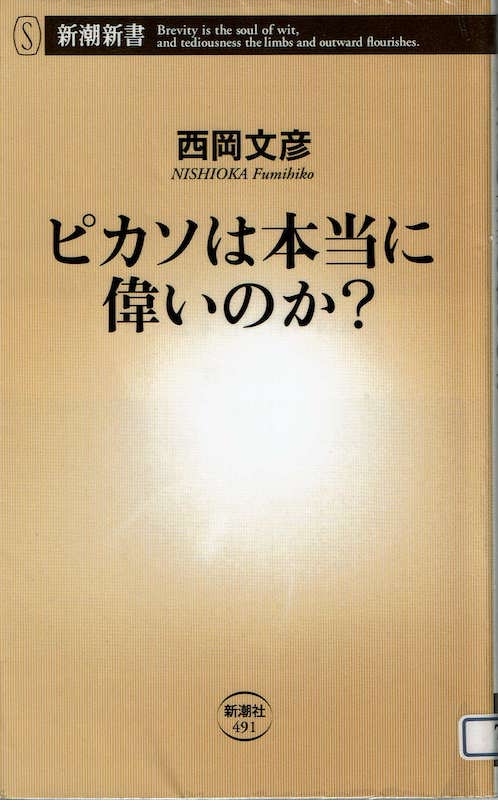

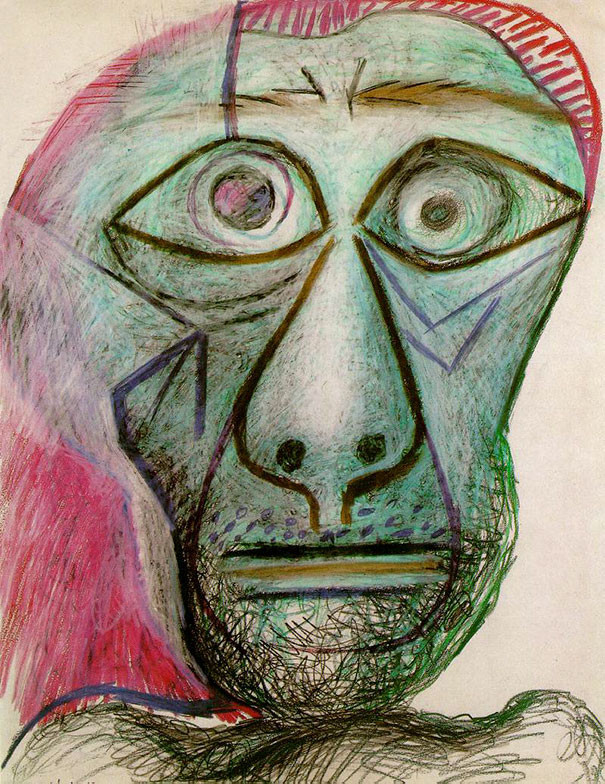

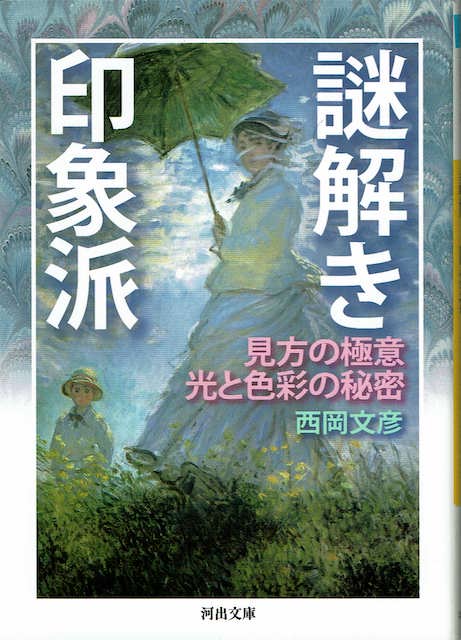

---ピカソは本当に偉いのか?---by 西岡文彦 |

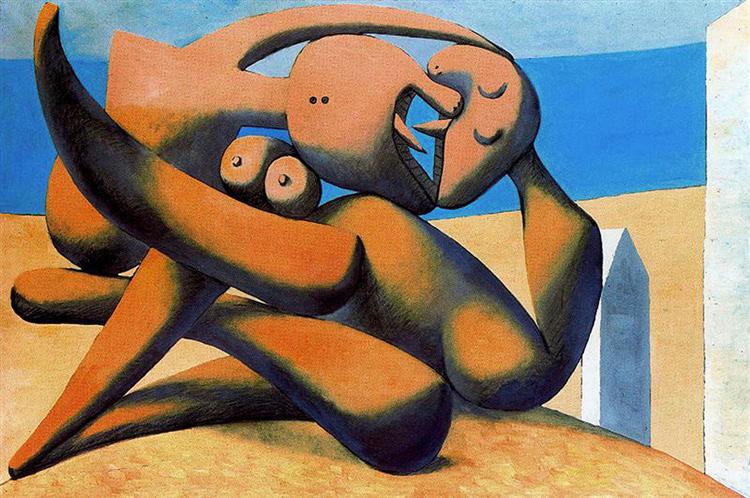

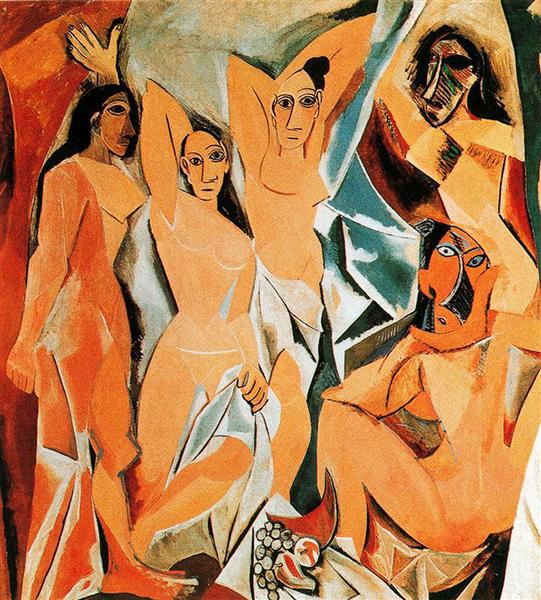

西岡文彦氏の「謎解き印象派」が面白かった。チューブ入り絵具が印象派を作った、という指摘やモネがなぜ印象派の中心人物であったか、がリアルな説得力で語られていて斬新だった。 本書はピカソについて誰もが思うことを明確に答えてくれる。 ピカソは本当に上手いの? ひとつひとつの疑問はもっともである。子供時代から美術の教科書に必ず載っていたから偉大な画家だと思っていたが、改めてよく見ると、どうしてこんなのが1号=1億円などというとんでもなく高い値段で売れるのか疑問である。 本書は全ての疑問に明快に答えてくれる。 西岡氏はさらにピカソの性格を掘り下げ「未成熟な人格が成熟した人々を支配下に置いてしまう」ことからピカソが周囲にカリスマ的な影響力を及ぼしたのだと述べている。 「黒い瞳の魔術を使い」「自尊心を意図的に傷つけ」「予測不可能な言動で相手を幻惑する」ことを意識的にあるいは無意識的に行うことによってピカソは時代を超越した寵児になりえたのだと述べるところは著者独自のピカソ論である。

「謎解き印象派」同様、西岡氏の着想は独創的であり説得力がある。 (2019.9.4) |

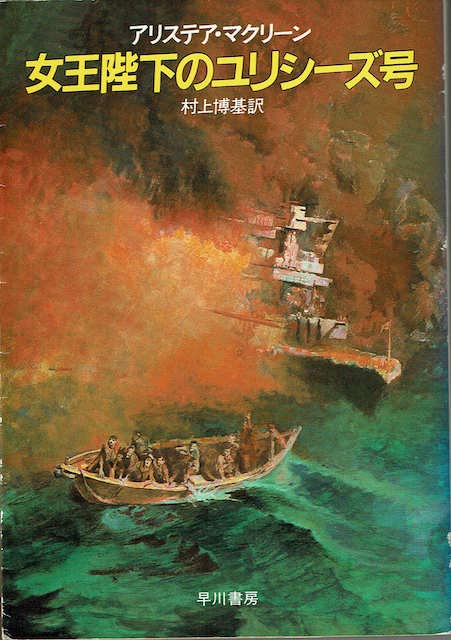

---女王陛下のユリシーズ号---by アリステア・マクリーン |

原題は「H.M.S. ULYSSES」(英国軍艦ユリシーズ)。本書の主人公は題名の通り巡洋艦ユリシーズ号とその乗組員たちである。 読み進むうちにユリシーズ号が人格を持っているように感じた。高性能で健気な巡洋艦ユリシーズ号。 荒れ狂う海と戦う男たちというテーマではアメリカの作家ハーマン・メルヴィルの「白鯨」(モービ・ディック)と共通点がある。 任務を終え疲弊しきった乗組員たちは港に寄港するやいなや船団の護衛任務を与えられる。 寄港する直前に一部の乗組員たちによる反乱が起こったためその懲罰の意味も兼ねての任務であった。 艦長以下全ての乗組員たちは初めから疲れ切っている。スコットランドの北スカパフローからソ連のムルマンスクまで冬の北極海を航海する。 月曜日の朝出発してから日曜日の朝まで7日間の航海。ひたすら寒い。極限まで疲労した男たちが荒れた北極海をドイツ軍のUボートや爆撃機ハインケルと戦いながら進む。 司令官ティンドル少将は戦いの中で死に、あとを任されたヴァレリー艦長は結核に冒され息も絶え絶えになりながら指揮をとる。。。 本書を購入したのは35年ほど前。盛んに冒険小説を読んでいた時期だった。デズモンド・バグリー、ジャック・ヒギンズ、ディック・フランシス。もちろんアリステア・マクリーンの「ナヴァロンの要塞」「恐怖の関門」「荒鷲の要塞」等々も読んでいる。 本書を読了したのは今日が初めてである。1ページ目から続く密度の高い文章、群像劇でヒーローは出てこない。登場人物たちは初めから疲れ切っている。読み進むにはハードルが高かった。著者の他の作品は勧善懲悪的でヒーローがはっきりしていて読みやすかったのに、この処女作だけは別次元の硬さだった。 読み進むうちにこれは巡洋艦ユリシーズ号に集まった誇り高き男たちの受難の物語だと知った。メルヴィルの「白鯨」と比べることのできる作品だと思った。

本書は海洋冒険小説の古典である。内外で様々な版が出版されている。 (2019.9.1) |

---暗い抱擁---by アガサ・クリスティ |

原題は「The Rose and the Yew Tree」(薔薇とイチイの木)。1947年メアリ・ウェストマコット(Mary Westmacott) 名義で書かれた4番目の作品である。 本書でメアリ・ウェストマコットの本6冊を全部読了した。この本が最後でよかった。真っ先に読んだらこのシリーズを最後まで読み続けることはできなかった。「暗い抱擁」は6冊の中で一番不可解な内容だった。 他の5冊がジェーン・オースティン作とするならば本書はエミリー・ブロンテ作であろうか。主人公には最後まで感情移入できなかったが、作品全体に漂う暗い情熱のようなものには圧倒された。 ジャンル分けするならば本書は恋愛小説である。人間性の奥に潜む不可解な恋愛感情を表現した小説。

青少年向けの健全なミステリィを量産したクリスティに本書のような作品を書かせる要素があった。俯瞰してみるとメアリ・ウェストマコット名義の作品すべてが日常を逸脱した心の世界を描いたものであった。 本書のバックグラウンド・ミュージックは Pearl Django の「AVALON」です。優雅なジャズ・ヴァイオリンの世界へどうぞ。 (2019.8.28) |

---娘は娘---by アガサ・クリスティ |

原題は日本の題名と同じ「A Daughter's A Daughter」。1952年メアリ・ウェストマコット(Mary Westmacott) 名義で書かれた5番目の作品である。 原題名を意訳すると「娘は娘、母は母」となる。本書は母と娘の対立を描いた作品である。第1部は母の立場が、第2部は娘の立場が、そして第3部は母と娘の対立が描かれている。 特に第3部でのふたりの対立は激しい。 本書のような極端な対立ではなくても、現実において親子間のある程度の対立はあるのではないか。オトナになるためには息子は父を乗り越えなければならず、娘は母を・・・。人種や習慣にかかわらず世界中どこでも行われている通過儀礼(イニシエーション)ではないだろうか。

クリスティは自分の私生活を総点検するつもりでメアリ・ウェストマコット名義の6冊を書いたものと思われる。 本書のバックグラウンド・ミュージックはエストニアのピアニスト Tonu Naissooの「YOU STEPPED OUT OF A DREAM」です。これはいけます。 (2019.8.27) |

---未完の肖像---by アガサ・クリスティ |

原題は日本の題名と同じ「Unfinished Portrait」。1934年メアリ・ウェストマコット(Mary Westmacott) 名義で書かれた2番目の作品である。 シーリアという内気で繊細な女性の子供時代から40才になるまでの内面の成長を記録した小説である。生きている蝶をピンで帽子にとめられただけで泣き出してしまうほど繊細な少女が成長し、男性と出会い、結婚し、出産して子育てする。 自分の半生を描いたのではと思われるほどシーリアの内面を詳しく描いている。美しいシーリアは数ある候補者の中から軽薄で自分勝手な男性を選ぶ。どうやら最初めの夫アーチボルド・クリスティ大尉という人は本書のダーモットのような人であったらしい。 実生活では1914年にアーチボルド・クリスティ大尉と結婚、1926年に謎の失踪事件を起こし、1928年に離婚している。その後1930年に考古学者のマックス・マローワンと再婚している。

小説は失踪事件を起こした前後の内面を息苦しいほどの描写で表現している。 他のクリスティ作品とは異なり遊びもユーモアも影を潜めている。「未完の肖像」はクリスティの一番苦しかった時期の心の記録である。 本書のバックグラウンド・ミュージックはボスニア・ヘルツェゴビナのトランペッター Dusko Goykovichの「swinging MACEDONIA」はいかがでしょうか。 (2019.8.25) |

---愛の旋律---by アガサ・クリスティ |

原題は「Giant's Bread」(巨人の糧)。1930年メアリ・ウェストマコット(Mary Westmacott) 名義の最初の作品である。クリスティが自分の子供時代から青春時代にかけての思いを全て詰め込んだのではないかと思わせる。ミステリィに飽き足らないと思っていたクリスティがその時の全ての力を注ぎ込んだ大河小説である。 「Giant's Bread」(巨人の糧)」という題名にもその思いは透けて見える。自分を巨人にたとえ、その領域に到達するまでの努力、友情、恋愛、失望、軋轢、裏切り、人生の全てが自分を作り上げる糧(Bread)になっている。そういう題名である。日本の題名「愛の旋律」というのは出版社の営業上のものだろう。ハーレクイン風でいかにも浅薄な題名だ。 小説ではボリス・グローエンという作曲家を巨人にたとえて、彼を作り上げるまでに至った過程を子供時代から描いている。ロシア人の名前を持つ作曲家の新作発表会のシーンから始まる。交響曲ともオペラとも異なる音楽が何やら奇怪な舞踏とともに演奏される。演奏会が終わって会場から出てくる観客はみな首を傾げながらも偉大な作品に出会ったのではないかと話し合っている。ストラヴィンスキーの「春の祭典」の初演を聴いた観客のような印象である。 仕掛け人のレヴィンの元に評論家が来て尋ねる。あれを作った作曲家は実はイギリス人なのでは? 彼はどういう経歴の人なのかね? レヴィンは答えず、窓の外を眺めながら子供時代のことを回想する。ここから物語は始まる。大河小説の始まりである。 主人公はヴァーノン、ジョー(ジョゼフィン)、レヴィン、ネル(エリナー)、ジェーン。彼らが大戦を挟んでどのような人生を歩んだかを描写する。この物語はヴァーノンとジョーが大きな屋敷の庭で遊んでいるシーンから始まる。隣の屋敷にユダヤ人家族が引っ越してくる。その子供がレヴィンである。この3人は生涯にわたっての親友同士となる。この関係は羨ましい。

それぞれが自分の人生を歩み、家族や親しい者の死を経験し、成長していく。最後のページにたどり着いた時、ため息とともにふと最初のページを読んでみたくなる。すると冒頭の演奏会のシーンがモノクロからカラーに変化したように感じる。「Giant's Bread」(巨人の糧)」という題名がなんてぴったりした題名だったんだ、と気づく。 添付したアルバム・ジャケットはKen Peplowski の「eazy to remember」です。「愛の旋律」のイメージ音楽として選びました。本を読みながらペプロウスキーの軽快なクラリネットの演奏をどうぞ。 (2019.8.23) |

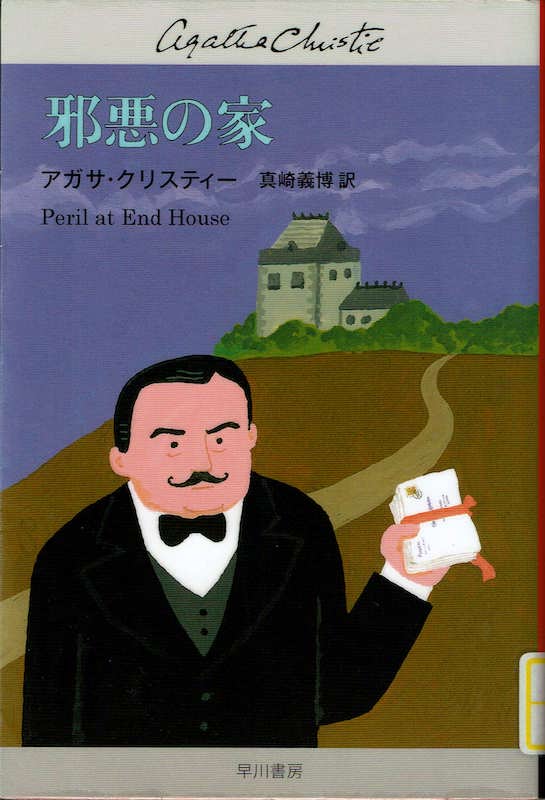

---邪悪の家---by アガサ・クリスティ |

原題は「Peril at End House」(エンドハウスでの危機)。1932年アガサ・クリスティ絶頂期の作品である。クリスティは絶頂期が延々と続いた作家だったからこの時期のクリスティはいいとかこの時期は悪いとかいうことはなかったのだが。 ポワロは引退するつもりで友人ヘイスティングスと観光地のホテルに滞在している。ホテルの庭でふとしたことから若い女性に助けられる。 ポワロは女性が何者かから命を狙われていることを知る。女性はエンドハウスと呼ばれている古い屋敷の当主であった。そこには何人かの関係者が住んでいた。 ポワロは女性を守るために力を尽くすが、他の女性が殺されてしまう。 自己顕示欲が強く、あらゆる場所で自分の意見を演説しないではいられないポワロが道化師のように見える。最後は犯人に行き着くがそれまでのあての外れようはとても名探偵とは思えない。 どうやら自分はミス・マープル派のようである。 (2019.8.21) |

---愛の重さ---by アガサ・クリスティ |

原題は「The Burden」(義務、負担、重荷)。アガサ・クリスティのメアリ・ウェストマコット(Mary Westmacott) 名義の最後の作品である。1956年クリスティ66才の時の作品である。 クリスティはメアリ・ウェストマコット名義の作品を全部で6冊上梓している。クリスティ名義にすると読者がミステリーと勘違いして購入し、がっかりするのではないかと考えてそうしたのだという。今では全てアガサ・クリスティ名義になっている。 ウェストマコット名義の1冊「春にして君を離れ」もそうだったが、たとえ間違えて購入したとしても決してがっかりすることはない。すれっからしの読者は人間の心は何よりもミステリーだということを知っているから。 「愛の重さ」は「愛の重荷」について書かれた本である。愛とは厄介なものでひとを愛する時は愛するひとから憎まれることを覚悟しなければならない。とは下掛宝生流ワキ方能楽師の安田登さんが論語を論じた本で述べた言葉である。 愛すれば与える。与えられた者は初めは感謝する。だんだんそれが当たり前になってくる。「感謝」から「もっと」に変化する。与えられないことによって「憎しみ」に変化する。どうしたら良いか。孔子の解答は「論語」に書いてある。 ローラとシャーリーという姉妹の話である。下の子が生まれると上の子は独占していた母親の愛が奪われる。よくあることである。ローラにはチャーリーという兄がいた。チャーリーは両親の愛を独占していたが幼くして病気で亡くなる。今度は自分に愛が回ってくる番だと思っていたローラはシャーリーが生まれることによって当てが外れる。ローラは二重に愛を奪われた少女である。 ここからローラとシャーリーの長い人生が始まる。 クリスティはメアリ・ウェストマコット名義の作品で何を描きたかったのか。ミス・マープルやポアロの世界では表現できなかった世界、自分の内面を掘り下げた世界を描きたかったのではないだろうか。「春にして君を離れ」も本書もエンターティンメントな作品ではない。人間の心のダークなサイトに踏み込んだ作品である。 書かれて60年以上経過した今になってその価値が高まってきた作品である。 (2019.8.16) |

---杉のby アガサ・クリスティ |

原題は「Sad Cypress」(悲しい杉)。アガサ・クリスティの1940年の作品である。第1部はハーレクイン小説のようなメロドラマになっている。第2部でポワロが登場し、事件の調査をする。第3部は法廷での事件解決となる。3通りの異なった味付けをしている。 主な登場人物は3人。幼馴染の男1人に対して女2人。恋人同士の2人の前に美しく成長した女性が現れる。男は彼女に惹かれ婚約を解消する。嫉妬に狂った女は恋人を奪った女を毒殺する。 これが第1部のあら筋で女が警察に捕まった時点で引いた。登場人物は少ないし、どう考えても疑いの余地はない。 第2部では捕まった女を想う男が彼女を助けて欲しいとポワロに依頼する。さすがのポワロでも助けようがないだろう、と思うが依頼を受けたポワロは調査を開始する。 第3部は法廷シーンとなる。ここで暴かれた真実とは・・・。うーん。こうなるのか。 (2019.8.15) |

---パディントン発4時50分---by アガサ・クリスティ |

1920年「スタイルズ荘の怪事件」でデヴューしたアガサ・クリスティの1957年の作品である。主人公はミス・マープル、副主人公としてプロの家政婦ルーシー・アイルズバロウが登場する。 ミセス・マギリカディは乗っている列車から隣を走っている列車の中で女性が殺されるのを目撃する。殺された女性の死体が発見されないため鉄道会社に訴えても、警察に訴えても相手にされない。ミセス・マギリカディは友人のミス・マープルに相談する。 引き受けたミス・マープルは調査するためには助手が必要と考え、ルーシー・アイルズバロウという女性に応援を求める。この女性はオックスフォード大学の数学科を卒業したのち、高い給料を取るがそれ以上のサービスを提供するというプロの家政婦であった。 ルーシーの活躍で死体は発見されたが、誰が殺したのか、殺されたのは誰か。新たな問題が発生する。 誰が殺したのか。なぜ殺したのか。全てが判明した時の驚きは超一級。副主人公ルーシー・アイルズバロウの爽やかな印象も際立っている。 (2019.8.14) |

---五匹の子豚---by アガサ・クリスティ |

クリスティのポワロものの隠れた名作といわれている。 過去に起きた事件。犯人は捕まり刑務所の中で亡くなっている。16年後、犯人の娘がポワロを訪ねてくる。あの事件の真犯人を探して欲しい。 16年も経っている。物的証拠は期待できない。過去へ ポワロは引き受ける。当時の状況から現場にいた5人の人物から話を聴き、さらに覚えていることを書き出してもらう。 その中から現れる真実は・・・。 原題「五匹の子豚」はマザー・グースの童謡の5つの歌詞にちなんだものである。マザー・グースはミステリーのネタの宝庫である。 (2019.8.13) |

---独りきりの世界---by 石川達三 |

石川達三72才の作品。30才OLの主人公のモノローグに近い内面描写で終始する。彼女と彼女を取り巻く女性たちの性と生活について息苦しいまでに追求する。 72才の男性作家がこの年代の女性の内面を表現するのは難しいことではないかと思う。あらゆることをやり尽くした著者の挑戦的な試みだったのではないか。 石川達三の著作を俯瞰するとこの作家はどういう傾向の作家であるか一口に言うことはできない。女性の生き方を追求した本書や「幸福の限界」、中年男の心理を書いた「四十八歳の抵抗」、政治の内幕を書いた「金環蝕」、戦争の悲惨を描いた「生きている兵隊」等。 筆者が読んだのはこれで3冊目だが、どの本も読み出してしばらくするとその熱気に打たれて次から次へとページをめくってしまう。興味を持ったことに対する追求の姿勢、熱気がこの作家の特徴ではないか。 彼のほとんどの本が古本でしか購入できないのは残念である。 (2019.8.12) |

---青春のby 石川達三 |

本書は1968(昭和43)年、石川達三63才の時に発表された。 筆者がこの作品を知ったのは1974年公開の同名の映画によってだった。監督の神代辰巳、主演の萩原健一、桃井かおりがこの映画でかなり評判になった。 この映画は1949年のアメリカ映画「陽のあたる場所」(原題 : A Place in the Sun)にあらすじが似ているのでも評判になった。原作はドライサーの小説「アメリカの悲劇」(An American Tragedy)。1925年刊。貧しい青年クライドが立身出世のために女工ロバータを湖上で殺そうとし,死刑に処せられる。野心がうずまき,若者を出世欲にかりたてる,病めるアメリカ社会を克明に描いた作品で,1931年に同名の映画が作られ、1951年のリメイク作品の題名は(陽のあたる場所)。リメイク作品はモンゴメリー・クリフトとエリザベス・テイラーが主演して有名になった。 そういえば「ローズマリーの赤ちゃん」(Rosemary's Baby, 1967年)で有名な作家アイラ・レヴィンが23才の時に書いた「死の接吻」(A Kiss Before Dying, 1953年)も同じような題材を扱った小説だった。 石川達三はこの話を1966年12月、佐賀県小城郡小城町の天山で起こったいわゆる「天山事件」を下敷きにして書いた。 日本でもアメリカでも男と女がこのような状況で関係すると同じような事件が起こるものなのだろう。 貧しい青年が貧しい女性と恋人同士となり、女性は妊娠する。司法試験に合格した青年の前に金持ちの女性が現れ結婚話が持ち上がる。青年は付き合っていた女性が邪魔になる。箱根の山に誘い込んで殺してしまう。 犯行はうまくいったかに思えたが、数日後青年は逮捕される。留置場で青年は刑事からあることを告げられる。まさかそんなことが。なんのために自分は人殺しをしたのか。これは作家の工夫ではなく「天山事件」が実際そうだったようだ。事実は小説より奇なりである。 そして刑事が最後のページでいう言葉。「その男はなにも悪いことをした訳ではないんだからな」で読者はこの事件の強烈に皮肉の効いた結末に愕然とする。この言葉を創造しただけで石川達三はセオドア・ドライサーやアイラ・レヴィンを (2019.8.9) |

---幸福の限界---by 石川達三 |

石川達三は少し前までは文庫本のコーナーで何冊も見つけることができたが、最近はほとんど目にすることがない作家のひとりである。 本書は昭和22年、石川達三42才の時に発表された作品である。 終戦から2年後、まだ焼け跡の残る都内の山の手、渋谷の高台に住む一家の話である。夫、妻、次女、長男のいる中流の家庭に長女が子供を連れて帰ってくる。戦争に行った夫が戦死したので婚家にいることができず帰されたらしい。 寡婦となった長女の再婚話と次女の結婚話が並行して進んでいく。昭和22年という時代背景から女性の生き方は今とは違う。まるで小津安二郎の映画を見ているような雰囲気で話は進んでいく。 小津映画と違うところは初めは背景に過ぎなかった妻 = 一家の主婦の存在がだんだん表面に出てくる。長女と次女の結婚に対処するやり方を見ているうちに母親が自分と夫との関係に疑問を抱き始める。そして家を出て行く。今で言う熟年離婚を仕掛ける。 家から家へ従属して行くことに疑問を思わない長女と自由な結婚を目指すがやはり夫に従属せざるを得なくなる次女の生き方を背景に、家と夫の従属的な存在であった主婦が自分を主張し始める。石川達三は女の幸せとは、というテーマを追求していく。 (2019.8.8) |

---終りなき夜に生れつく---by アガサ・クリスティ |

原題の「Endless Night」はウィリアム・ブレイクの詩『無垢の予兆』の一節「Some are born to sweet delight,Some are born to Endless night.」から採られている。クリスティのノン・シリーズ、ポワロものでもマープルものでもない小説である。 アガサ・クリスティはエルキュール・ポアロやミス・マープルを探偵にしたシリーズものの他にも多くの小説を書いている。コナン・ドイルがシャーロック・ホームズから逃げたかったようにシリーズものを書き続けることは作家にとって苦痛になるらしい。シリーズものは読者の期待を裏切ることはできないので無難な展開、無難な結末にせざるを得ないので冒険ができないから。 クリスティは読者の期待を裏切らないために別名義で色々な作品にチャレンジしている。「ねじれた家」や「春にして君を離れ」は「謎解き」よりも「心の闇」の方に重心を置いている。 本書「終わりなき夜」もそのような傾向を持つ小説である。 メアリ・ウェストマコット名義で書かれた作品はポアロやマープルに慣れた読者の評判が悪い。クリスティのダークな部分が色濃く出ているからであろう。 最近アメリカやスウェーデンの作家による「心の闇」を書いたミステリーが評判になっている。それらは気持ちが悪くなるほどえげつない描写の割には肝心の「こころ」の部分には肉薄していないように感じる。50年前に書かれたクリスティの方がまともに「こころ」の内部と向き合っているのではないだろうか。 (2019.8.7) |

---国家---by プラトン |

【第1巻】 正義について この書もまたソクラテスの一人称で書かれている。ここでぼくというのはソクラテス自身である。 ソクラテスがグラウコンと一緒に祭りに出かける。帰り道、ポレマルコスに呼び止められ自宅に寄って行けと言われる。行ってみると数人の人がテーブルについていた。世間話をしているうちに正義とはどういうものだろう、という話になった。 ポレマルコスは「正義とは友を利し敵を害するものである」という。対してトラシュマコスは勇んでいう。正しいこととは強い者の利益である、と。不正こそが利益であり、正しいことは不利益である、と。 納得できないソクラテスはトラシュマコスに質問する。ソクラテスの具体的で短い質問にトラシュマコスは答えていく。答えていくうちに正義とは善いものであり、魂の徳であるという結論に達する。喧嘩腰のトラシュマコスに対してどこまでも穏やかなソクラテスの態度が印象に残る。

【第2巻】 正義の証明 グラウコンの兄アデイマントスは正義が不正より有利な点について根本的な解答を求める。 ソクラテスはそれを証明するにあたり個人を拡大した存在である国家で調べてみようとする。国家の成り立ちから考え始める。 ある個人に不足するものを他の個人が持っている。それらを手に入れるために貨幣が必要になり、仲買人が出てきて、商人が発生する。という風に国家の成り立ちを初めから調べ始める。子供の教育のためには物語が必要であり、その内容も吟味されたねのでなければならない。という風に続き、ポレマルコス家の居間で始まった対話は長い話になっていく。 【第3巻】 守護者の教育 ソクラテスは国家の構成員の中で守護者(行政官)の教育について述べる。音楽・文芸によって知と教養を、体育によって気概を育成しなければならない。また極端な思想を与えてはならない。それにより傲慢や放縦、過度の快楽などから身を遠ざけることができる。 ソクラテスは正しい恋には過度の快楽や放縦は近寄らせては行けないと説く。恋する少年に対しては自分の息子に対するように口づけし共に過ごさなければならない、と。プラトニック・ラブの原点はここだな、と思った。 守護者達の子供に鉄や銅の成分を持つ者が生まれたらこれを職人や農夫たちの中へ追いやらねばならない。逆に職人や農夫の子供に金や銀の成分が含まれていたらこれらを昇進させて守護者や補助者の地位につけなければならない。世界中の政治家たちが実践しなければならないのに実践できないでいることを2,400年以上前にソクラテスは述べている。 【第4巻】 国家にとって大切なこと ソクラテスは国家にとって大切なことは「知恵」と「勇気」と「節制」であると説く。そしてそれらを実行するのに必要なものは「正義」である。 正義とは、自分のことだけして余計なことには手出しをしないこと、自己本来の仕事をすることである、と説く。 【第5巻】 国家の構成 国家の構成員である男と女はそれぞれの能力に応じて同じ仕事をしなければならない。 夫婦は固定すべきではなく、子供は国家の共同の財産として全員で育てる。 仕事の報酬はその仕事をしたもの全員に公平に分けるべきである。 ソクラテスの考える理想的な国家は共産主義国家である。共産主義はマルクスが生み出したものではなく、その2,000年以上前にソクラテスによって生み出されていた。そのことがこの巻を読んでわかった。 またソクラテスは理想の守護者(権力者)は哲学者でなければならない、と述べている。共産主義国家の指導者は知を愛し、物事を根本から思考する愛知者=哲学者でなければ大変なことになることはソクラテス以後の歴史が証明している。 【第6巻】 哲学によって国家を指導すること 守護者は哲学によって生きるものが成らなければならない。ソクラテスは哲学によって生きることの難しさを説く。 そのような者は一般大衆からは自分たちとは違う者として迫害される。したがって幼年期、少年期、青年期までは哲学によって生きられても壮年期、老年期までそれを継続し深めることは極めて困難である。 【第7巻】 国家の守護者になるための条件 ソクラテスは国家の守護者を育てるためには体育、音楽・文芸だけでは不足である。数学と幾何学、それに天文学が必要である、と述べる。 上記の学問を苦労することなく学び終えた者が50才になったら国家の守護者として国民を指導することができる。 かなり厳しい条件であるが一般の国民より優れた人物が守護者にならないとまともな国家にならない、ということは現実を見れば明らかである。 ソクラテスは優れた人物が指導者になることを条件に独裁政治を認めている。 【第8巻】 国政の変化 国政は寡頭制→民主制→独裁制へと進化する。 ソクラテスはそれぞれの国政の特徴を述べる。 現在では人間にとって基本的な体制と考えられている民主制をソクラテスは「この国政がもっている寛大さと、けっして些細なことにこだわらぬ精神、われわれが国家を建設していたときに厳粛に語った事柄に対する軽蔑ぶりはどうだろう! 」と述べる。さらに「ここでは国事に乗り出して政治活動をする者がどのような仕事と生き方をしていた人であろうと、そんなことはいっこうに気にも留められずただ大衆に好意を持っていると言いさえすれば、それだけで尊敬されるお国柄なのだ」といい、必ずしも好意的ではない。最近の日本でも大臣や国会議員の軽薄な言動を耳にするが、ソクラテスは2,400年前に民主制の危うさを言い当てている。 【第9巻】 独裁者のパターン ソクラテスは欲望に負けた僭主独裁者のパターンを描いてみせる。その姿はまるで現在の犯罪者の様子をそのまま描いたかのようである。 ソクラテスの生きた時代は2,400年前だよな、ソクラテスは生涯アテナイの街に暮らし、一歩もその外へ出なかった人だよな、と思い返しながら読み進める。 自分の生まれた街で暮らし、ひとびとと交遊し、彼らを観察するだけで世界中のあらゆる街を訪れ、その情報を手に入れることと同じことである、という漠然としたものを予感した。そういえばイマヌエル・カントはケーニヒスベルクで馬具職人の四男として生まれ、生涯のほとんどをその地で過ごしそこで没したのではなかったか。フランツ・カフカは生涯のほとんどを生まれ育ったプラハの街で過ごし、あの独特の作品群を書いたのでは…。エミリー・ブロンテは生涯イギリスのソーントンという小さな街で暮らし、1つの世界を丸ごと創造した「嵐が丘」を書いたのでは…。 【第10巻】 魂は不滅であること ソクラテスはプラトンの兄グラウコンに話す。全ての動物の魂は不滅である。それらは増えもしないし減りもしない。不正をした魂は1000年間その償いをしなければならない。 向上の道をはずれることなくあらゆる努力を尽くして正義と思慮とにいそしむことによって我々は正義の褒章を受け取る時が来るだろう。 ソクラテスの力強い宣言で国家についての長い対話は終わる。 (2019.8.5) |

---春にして君を離れ---by アガサ・クリスティ |

これはミステリーではない。したがってオチも種明かしもない。 3人の子供たちがそれぞれ家庭を持ち、夫と二人きりになった主婦が単身バグダッドに住む末娘を訪ね、その帰りに天候不順で5日間の足止めに会う。砂漠の中の駅の近くのレストハウス=簡易宿泊所に滞在しながら列車を待っている。持ってきた本は全て読んでしまった。砂漠を散歩しながら彼女が考えることは家族のことである。 夫のロドニーのこと、長男のトニーのこと、長女のエイヴラルのこと、そして末娘のバーバラのこと。 彼らについての断片的な記憶が気泡のように浮かんでくる。どうしてあの時あの人はああいうことを言ったんだろう。あの子はいつでもああだった。 繰り返し思い出しているうち、突然彼女はそのことの本当の意味を理解する。 クリスティは人間の心の中にミステリーを発見する。そのミステリーはエルキュール・ポワロにも、ミス・マープルにも解決することはできない。 1944年メアリ・ウェストマコット(Mary Westmacott) 名義で書かれた3番目の作品である。 (2019.8.2) |

---リュシス/恋がたき---by プラトン |

本書には「リュシス」と「恋がたき」の2編が収められている。 本書の2編は今までのプラトンの記述した様式=戯曲風とは違いソクラテスによる一人称形式で書かれている。本書の中で「ぼく」というのはソクラテス本人のことである。 「リュシス」とはヒッポタレスという若者が恋い焦がれている美少年の名前である。ヒッポタレスは自分のことをよく言ってください、とリュシスをソクラテスに紹介する。 美少年好きのソクラテスはヒッポタレスそっちのけでリュシスとその友人メネクセノスと対話を始める。 友とはどういうものか。それがソクラテスが提出した質問である。 友とは善い者どうしで成り立つものか、それとも悪い者どうしでも成り立つのか。また善い者と悪い者ではどうなのか。ソクラテスはつぎつぎとリュシスに問いかける。 ソクラテスの質問はだんだん複雑化して「本当の友とは何かある友のために友であるのではないことになるのではないか? 」と問いかける。この辺では読者の私には何が何だか分からなくなってしまった。 ソクラテスは「リュケス」の終章で「友とはなんであるかを見つけることはできなかった」と結んでいる。

「恋がたき」はどうしてこの題名なのか分からない。ソクラテスがディオニュシオス学校に入っていくとひとりの美青年を真ん中にして二人の若者が言い争っている。この二人は「恋がたき」でひとりは体育会系、もうひとりは哲学付きである。ソクラテスがたずねるとそのうちのひとりが「哲学についてさ」と答える。 そこでソクラテスの問いかけが始まる。短い問いかけをつぎつぎとしていく。そこで「哲学することと博識とは同じではない」という結論に導いていく。 この本の題名「恋がたき」は最後まで名前の出てこない二人の青年のことであった。プラトンにとって本の題名はあまり意味のないことなのだ。 (2019.7.28) |

---ラケス---by プラトン |

リュシマコスとメレシアスが自分の息子たちをどのように教育するかを話している。そこにラケスとニキアスとソクラテスが来て話に加わる。 話は「勇気」はどのようなものだろうということにつながり、ラケスとニキアスがそれぞれの思うところを述べる。 ラケスは「戦いにおいて逃げないこと」と述べ、ニキアスは「勇気には知性が必要である」と述べる。 ふたりはソクラテスに判断を仰ぐ。ソクラテスはラケスとニキアスそれぞれに細かく質問する。 この部分がソクラテスの哲学の中心になっている。プラトンはソクラテスの質問のひとつひとつが哲学的思考方法であると述べている。

「ラケス」は正味80ページの短い本である。だがソクラテスが「勇気」について述べるこの部分は一度読んだだけでは理解できなかった。 結論は「我々は勇気についてはよくわからない」というものであったが、ソクラテスにおいては結論は重要ではない。そこに行くまでの論理の過程が大切なのだ。 この本はこれから何度も読み直さなければならない。 (2019.7.26) |

---ねじれた家---by アガサ・クリスティ |

原題「Crooked House」は以下のマザーグースの童謡から採っている。 There was a crooked man,

「ねじれてる」男や銀貨や猫やネズミが登場し、家までねじれているというダークな童謡である。 先日映画で見ていたのであらすじも犯人も知っていた。それでも面白かった。 映画では顔立ちや表情を表現することはできるが内面にまでは入り込めない。本は逆である。顔立ちや表情は文章を読んで想像するしかない。主人公の顔立ちは読んだ人によってそれぞれ違う。 本を読んで感じたのは登場人物が映画で観たほど「ねじれて」いない、ということだ。お互いの思いは食い違いながらもそれぞれが一生懸命に生きている。本当に「ねじれて」いるのは犯人だけだ。 あらかじめ犯人を知った上で読むと犯人のことを指摘する描写もある。クリスティは結構フェアに書いている。 (2019.7.25) |

---モーム短篇選(上)(下)---by サマセット・モーム |

上巻のラインアップは以下の通り。 下巻は以下の通り。 上巻は中編に近い短篇、下巻は短い作品が選ばれている。いずれも読み始めたらやめられない。読み終えたら次の短篇を読みたくなる、というページターニングな作品ばかりである。 【上巻】 「エドワード・バーナードの転落」は好きな作品である。やむなくタヒチに赴任になり2年したら帰ると言って出かけたエドワード・バーナードは期限を過ぎても帰らない。ベイトマンは友人を連れ戻すためにタヒチへ行く。彼が会ったエドワードは微妙に変わっていた。「月と六ペンス」のストリックランドを思わせる主人公の心の変化は…。南国には独特の魅力があるらしい。 「手紙」はミステリーである。南国のコテージで殺人事件が起こる。殺したのは主人の妻、殺されたのは隣人の男。妻は襲われそうになったので銃で撃ったという。裁判は正当防衛ということで妻の無罪が確定した。そこに腑の落ちない手紙が現れる。真実は…。これは最後まで一気読みするしかない。 「十二人目の妻」は人の心の不確実性を知らされる。モームを思わせる作家が保養地のホテルで上流階級の家族、夫と妻と姪と知り合いになる。姪は昔は美人だったろうと思わせる54才の老嬢である。作家は海岸でうらぶれた中年の男性と知り合う。男性は自分は有名な結婚詐欺師で今までに11人の女性と結婚して財産を巻き上げたが誰からも恨まれていない、と作家に話す。作家はとても女にモテそうもないうらぶれた中年男がどうやって、と疑う。ある日物語は突然意外な結末を迎える。作家とともに読者も呆然と人の心の不確実性を味わうことになる。

【下巻】 「物知り博士」。長い船旅で同室になったのはケラーダという無神経でがさつな男であった。食事のテーブルが一緒になったアメリカ人夫妻の夫人がしている真珠のネックレスが偽物か本物かでケラーダと夫は言い争いになる。その時にとったケラーダのある行動はイギリス紳士そのものであった。語り手はその時からケラーダを嫌いではなくなる。10ページ余の短篇だがこういうどんでん返しは好きである。 「サナトリウム」はアシェンデンものの外伝である。アシェンデンは第二次世界大戦中モームが従事していた英国諜報組織時代のことを綴った小説「アシェンデン」の登場人物であり、モームの分身でもある。モームがスコットランドのサナトリウムで療養していた時に見たり聞いたりしたことを小説にしたものである。今まで奥さんにつらく当たっていた亭主が最後に言う言葉、「この世の素晴らしいことすべてが君のものになることを祈っている」で締めくくられる。 「大佐の奥方」は「サナトリウム」と対照的な作品である。地味で魅力がないと思っていた妻がある青年と情熱的な不倫をしていたことを知らされた夫が最後に言う言葉、「一体全体イーヴィなんかのどこがよくて惚れたのかな」は皮肉で切れ味の良い締めくくりとなっている。 (2019.7.23) |

---パイドロス---by プラトン |

本書のソクラテスは小川のほとりで寝転びながら若者パイドロスと語りあう。複数の弟子たちに囲まれてにぎやかに語るいつもに比べてリラックスした雰囲気で対話が進んでいく。 タイトルはいつも通りソクラテスと対話する相手の名前になっている。 テーマは「恋するものに身をまかせるか、恋していないものに身をまかせるか」という問題である。身をまかせるのは美少年である。この時代のギリシャは女性を教養人の恋愛の対象として認めていない。もちろんソクラテスにはクサンティッペという立派な(悪)妻がいるのだが。 恋していないものに身をまかせるのが正しい。それは…、とソクラテスは理由を挙げて説明する。 はー、そうなんだ。と感心していると、次の章でソクラテスはだけどね、と反対の意見を述べ始める。こういう場合には恋するものに身をまかせるほうがいい、と述べる。はー、それもそうだな。といつも通り狐につままれたような気持ちになる。 何冊かソクラテスを読んでいると結論よりも、どういう道筋でどういう考え方があるかを考察することが大事だと思えてくる。 ソクラテスの言行録はプラトンによって書かれた。紀元前400年頃のことである。

ソクラテスが70才で亡くなった時プラトンは28才であった。ソクラテスの弟子の一人であったプラトンは直接的間接的にソクラテスの言行を見聞きしている。プラトンの著作期間は34才から70才までの36年間である。その著作の大部分はソクラテスの言行録である。 イエス・キリストの言行録を記録した書物=新約聖書が書かれたのは紀元1〜2世紀である。キリストが亡くなってから100〜200年後であった。 キリストより400年以上前に生きた人であるにも関わらずソクラテスの印象が具体的で鮮明なのは生きているソクラテスをよく知っているプラトンが記述したからである。 (2019.7.22) |

---ゴルギアス---by プラトン |

「ゴルギアス」は今までのソクラテスものとは少し様子が違う。 タイトルになっている「ゴルギアス」の出番が少ない。ページ数で言えば初めの5分の1くらいで姿を消してしまう。残りのページはゴルギアスの弟子ポロスが5分の2を、若い政治家カルリクレスが5分の2を受け持っている。 登場人物がソクラテスに逆らう。弁論術の大家ゴルギアスは内容よりもやり方が大事といい、その弟子ポロスはそれを補佐してソクラテスに対抗する。カルリクレスは初めからソクラテスを馬鹿にしている。「なんだかわからんけど、あなたは賢い人ぶって屁理屈をこねているだけ」と言ったり、「ソクラテスという人はささいな、ほとんど取るに足らないようなことを問い返しては反駁してくるのです」と言ったり、しまいには「誰かほかの人を相手にして話をつづけてもらいたいね」と言って相手をするのをやめてしまう。 いままでは弟子と言ってもいいような若い人を相手にしていたのでソクラテスの言うことは誰もが感心して聴いていたのが、この巻ではそうでもない。いつもは穏やかなソクラテスもこの巻では少し苛立ったり、延々と喋り続けたりする。

本書でソクラテスは弁論術は迎合に過ぎず、過去の政治家たちは皆国民に迎合しているだけで本当に正しいことをしていなかったと結論づける。そして自分こそが本当の政治家なのだと言う。 哲学者のソクラテスと政治というのはそぐわないものを感じるが原則的には政治は哲学で行わなければならないということらしい。 カルリクレスに触発されてソクラテスはいつもより激しく自分の意見を述べる。この辺で将来ソクラテスを死罪に導く司法官メレトスの存在を感じる。 (2019.7.21) |

---いい音いい音楽---by 五味康祐 |

剣豪小説作家の五味康祐がオーディオ装置およびクラシック音楽についてまとめた本である。 メインは大阪読売新聞に1978年から1979年まで連載された「一刀斎オーディオを語る」と題された記事をまとめたものである。 著者を一刀斎と呼ぶのは代表作「柳生連也斎」からであろう。トレードマークの和服とヒゲは剣豪作家と呼ぶのにふさわしい風貌であった。 著者のクラシック音楽好きオーディオ好きは有名でいろいろな雑誌に記事を書いていた。経験に裏打ちされた独特の理論に筆者も影響された。ただ五味氏の推奨するオーディオシステムは我々には手が届かないほど高価なものが多く記事を読むだけで満足せざるを得なかった。 本書でもクラシック音楽について独特の意見を述べている。モーツァルトならこの曲を聴くべし、ベートーヴェンならこの曲、と著者が選んだ曲は一般に言われている「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」とか「運命交響曲」とかの有名な作品ではなく初めて聞く曲名だった。 オーディオ装置は真似できないが推奨する曲はぜひ聴いてみたい。 (2019.7.20) |

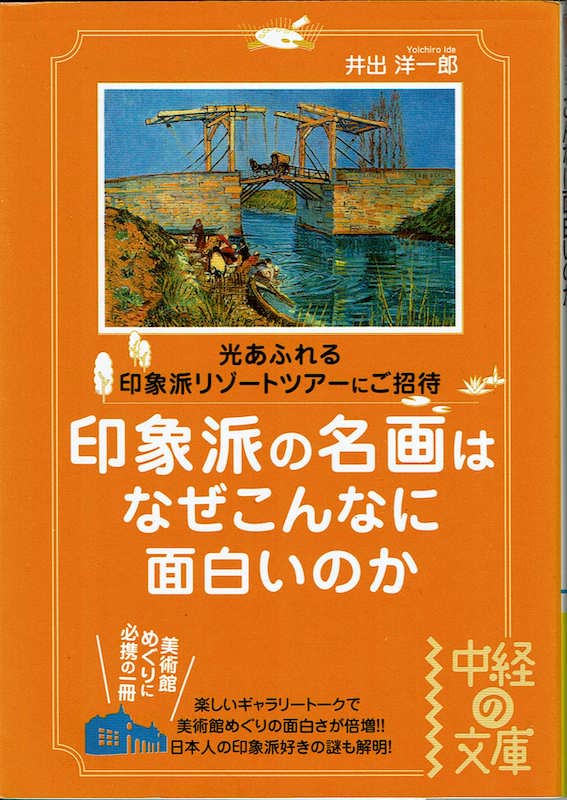

---印象派の名画はなぜこんなに面白いのか---by 井出洋一郎 |

印象派以前のヨーロッパの絵画、印象派の絵画、ポスト印象派の絵画と3つに分けて代表的な作品を見開き2ページずつで解説している。 先生と生徒の会話形式なのでわかりやすくパラパラと読める。先生は純心女子大学の教授である著者、生徒は同大学の卒業生で学芸員の女性たちであるから本物の先生と生徒である。 印象派以前の代表的な画家はコロー、ミレー、クールベ等々、印象派の画家はモネ、セザンヌ、ルノワール等おなじみのメンバー、ポスト印象派の画家はセザンヌ、ゴーギャン、ゴッホなどが選ばれている。 文庫本サイズで小さいのだが図版も数多く掲載されている。図版を見ながら解説を読むとお馴染みの絵が新たな顔を持っていることに気づかされる。絵画の世界もその周辺の知識があると見方が変わってくる。

筆者も含めて日本人は印象派好きで数多くの作品が各地域の美術館に収められている。ミレーを見たかったら八王子の村内美術館、モネなら東京西洋美術館、ゴッホの「ひまわり」を見たかったら新宿の損保ジャパン東郷青児美術館、ルドンなら箱根のポーラ美術館といった具合に。 こういう本を読むとどこかの美術館に行きたくなる。 (2019.7.19) |

---テアイテトス---by プラトン |

この巻ではソクラテスはテアイテトスと「知識について」語り合う。この時テアイテトスは10代半ばというから15,6才であろう。ソクラテスと「知識」について堂々と語り合うのだから天才だったのだろう。 ソクラテスに「知識」とは、と問われてテアイテトスはためらうことなく「知覚」である、と答える。それでは「知識」と「知恵」は同じものなのかね、と問われて同じです。と答える。 それではそれらについて調べてみることにしよう。と、ソクラテスの検討が始まる。対話の相手にひとつずつ質問して真実を明らかにしていく方法だ。 この部分が詳細を極めていて細かく、わかりにくい。一行ずつ丁寧に読まなくてはならない。それでもわからない部分がある。

結論は「知識は、知覚でも、真の考えでも、真の考えに説明規定が加わったものでもない」ということになる。ソクラテスの目的は結論を出すことではなく、対象について深く追求し、自分が対象を知ったつもりになっているが実はそのことについて知っているとは言えない、ということを認識するためであることがわかった。 ソクラテスが一番嫌うことは「早飲み込みのうろ覚え」「知ったかぶり」なのだ。 対話に一区切りつけたソクラテスが向かった先はバレシウスの柱廊であった。ここで彼は自分を死罪に導くメレトスの告訴を受けることになる。 (2019.7.18) |

---メノン---by プラトン |

この巻ではソクラテスはメノンと「徳について」語り合う。「徳」とはなにか。「徳」は教えられるものなのか、それとも教えられないものなのか。 メノンは徳とは良いものである、と定義する。「徳」とは「勇気」「節度」「知恵」「堂々たる度量」「正義」である。これらは教えることができる、と説く。 ソクラテスはそれらをひとつづつ検討していく。すると「徳」の中にはそれらの要素が含まれているが必ずしもそれだけではない、ということに行き当たる。 あの優れた人物であるアリステイデスの息子リュシマコスが必ずしも優れた人物とは言い難い。誰もが徳のある人物と認めるテミストクレスの息子クレオファントスを徳のある人物だと認める人はいない。

父親は息子に徳を教えなかったのだろうか。そんなことはないだろう。してみると「徳」は教えられるものではないのかもしれない。 そもそも「徳」というのはなんなんだろうね。じゃ、そろそろ行かなければいけないから。と言ってソクラテスは去っていく。 後に残されたメノンは呆然としている。どうなるんだろうと息を詰めながら最後まで本を読んだ我々と同じように。 (2019.7.15) |

---饗宴---by プラトン |

アガトン邸に同士が集まり寝そべりながら飲み食いのパーティをする。談論風発、興の赴くままにテーマを決めて議論する。教養のない者、話の面白くない者は呼ばれない。もちろん主役はソクラテスである。 この日のテーマは「エロス」である。「エロス」とは何か。パイドロス、パウサニアス、エリュクシマコス、アリストファネス、アガトンが思い思いに自説を述べる。最後にソクラテスが自分の意見を述べる。述べ終わったところへ酔っ払ったアルキビアデスが乱入する。美青年アルキビアデスはソクラテスのお気に入りアガトンにやきもちを焼いて二人の間にチャチャを入れにきたのだ。 混乱の中宴席は延々と続き、やがて皆酔いつぶれてその場で寝てしまう。議論の相手がいなくなると散々飲んだはずのソクラテスは平然と立ち上がり自分の家へしっかりした足取りで帰っていく。 それぞれが思い思いに「エロス」について自分の意見を述べるがソクラテスだけはディオティマという女性の意見を述べる。自分の意見より彼女の意見の方が優れているという理由からだ。

彼女によると「エロス」というのは貧相な男の姿をしている。彼は永遠の美を追い求める。美というのは肉体の美、精神の美それらを総合した究極の美である。 この本はアポロドロスが友人のグラウコンに、「その宴席に参加したアリストデモスから聞いた話なんだけど、昔こういうことがあったそうだ」と語り出すことで始まる。僕らがまだ子供だった頃というから10数年前の出来事だったのだろう。「昔々あるところにね」という書き出しで神話的な趣になっている。 (2019.7.14) |

---ソークラテースの弁明---by プラトン |

本書にはプラトンの書いた3冊のソクラテスもの「ソークラテースの弁明」「クリトーン」「パイドーン」が収められている。 この3冊は続き物になっている。「ソークラテースの弁明」は若者を悪に導いたとして捉えられたソクラテスが裁判所の法廷で自分が無実であることを弁明する。「クリトーン」は牢に閉じ込められたソクラテスに面会して救出計画を持ちかけるクリトーンとソクラテスとの対話が語られる。「パイドーン」はソクラテスの死刑の日に立ち会ったパイドーンがその時のソクラテスと若者たちとの対話を友人のエケクラテースに語って聞かせる。

3つの話からソクラテスがいかに理性的に自分の死に臨んだかがわかる。「パイドーン」では毒杯を持つ刑吏の前で若者たちと死についての対話をする。ソクラテスは死によって魂と肉体との分離が実現し、純粋な魂の思考が得られる、と述べる。そして魂は永遠に生き続ける、とも。 ソクラテスの結論が真実かどうかはわからない。だが彼がその結論にたどり着くまでの思考の過程をプラトンは事細かく記述する。その粘り強い思考力は彼が亡くなって2千数百年経った今でも我々を感動させる。 「パイドーン」の最後でソクラテスはすりつぶしたドクニンジンを飲んで死ぬ。ドクニンジンの主成分コニインは神経細胞間の情報伝達を妨害する。めまい、震え、脈拍低下、そして最終的に麻痺を引き起こして心臓が停止する。そのありさまをプラトンは冷静に記述している。 (2019.7.13) |

---謎解き印象派---by 西岡文彦 |

今まで漠然とした「印象派」というイメージが本書を読んでだいぶ整理された。 印象派はドラクロワの「ダンテの小舟」に描かれた男の脇腹の水滴から生まれた。モネとルノワールの共同研究から生まれた。日本の浮世絵から生まれた。 いずれも正しい。それらの複合的な要因と時代の要求から生まれたのは間違いない。 日本人がなぜ印象派の絵画が好きなのかは西洋の絵画が日本に入ってきた始まりが印象派の作品だったから、それ以前の伝統的な西洋の絵画を知らなかったというのが正解のようである。

ゴッホとゴーギャンの作品が彼らが生存中は売れなかったというのは有名な話だが晩年のモネは売れていた。ただ初期のモネは売れず奥さんのカミーユは貧困のうちに32才で亡くなった。モネはカミーユをモデルにして何作かの作品を描いている。表紙の絵はモネの「散歩、日傘をさす女」、カミーユと息子を描いている。カミーユが亡くなってからは女性の姿を描いても顔は描かなくなった。 国立西洋美術館に印象派の作品が数多く保存されているが、これは戦前松方幸次郎がヨーロッパで買い集めたものである。当時は印象派の作品はそれほど高価ではなかったのでこれほどの作品が日本に存在する。松方幸次郎氏に感謝しながら西洋美術館に行ってみよう。 (2019.7.12) |

---プロタゴラス---by プラトン |

ある時若いヒッポクラテスがソクラテスの家に来て国内でも1,2を争う智者プロタゴラスに会いに行きましょう、という。そこで訪ねるのに適当な時刻になったら一緒に行こう、ということになった。この時ソクラテスは推定で36才。時は紀元前400〜500年。死海のほとりでイエス・キリストが生まれる400〜500年も前の話である。 プロタゴラスを訪れたふたりはその話を聴く。そして質問する。 「徳とは何か? それは教育で教えることができるのか? 」 プロタゴラスは答える。徳とは正義、節制、敬虔、勇気のことであり教育では教えられない。 ソクラテスは「正義とは? 」「節制とは? 」「敬虔とは? 」「勇気とは? 」と具体的に質問する。 初めは快調に答えていたプロタゴラスは話が具体的且つ詳細になるにつれて徐々に面倒臭くなってくる。それでもソクラテスは執拗に質問する。 質問していくうちにだんだん言葉の真実の姿が浮き彫りになってくる。それがソクラテスのやり方である。 圧巻は「善」と「悪」はどう区別するのか、という質問である。ソクラテスは善は「快楽」であり、悪は「苦痛」である、と述べる。 さらに勇気とは「知識」である、と述べる。階段を一段ずつ登るように理論の積み重ねを追っていくと自然にソクラテスの言うことは正しい、と納得してしまう。 プロタゴラスに質問しながら最後には自分の意見を述べてしまうと、ソクラテスは新しい愛人である美青年カリアスの元へ去っていく。 (2019.7.10) |

---77便に何が起きたか---by 夏樹静子 |

副題は「夏樹静子トラベルミステリー傑作集」。旅行に関係したミステリーの中から夏樹静子が選んだ短編集である。

・77便に何が起きたか

の6編が収められている。 「77便に何が起きたか」は羽田空港から福岡空港へ行く飛行機。「ハバロフスク号殺人事件」は横浜港からロシアのナホトカ港へ行く客船。「特急夕月」は岡山発宮崎行きの特急。「山陽新幹線殺人事件」は東京発博多行きの新幹線ひかり号。「ローマ急行殺人事件」はロンドン発ローマ行きの急行。「密室航路」は東京港から高知港へ行く客船。 これらの物語は旅情を味わうというより事件が各交通機関の密室の中でどのように行われ、一見不可能に見える犯人のアリバイをどう崩すのかというところに力が入れられている。 「特急夕月」が異色の作品でヒッチコックの「ハリーの災難」を連想させるようなブラックユーモアを感じた。 「ローマ急行殺人事件」は題名からクリスティの「オリエント急行殺人事件」を連想させる。もちろん中身は同じではなく一捻りしたトリックになっている。 出張や旅先で軽い読み物が欲しくなった時にあると嬉しい本である。 (2019.7.5) |

---僧正殺人事件---by S.S.ヴァン・ダイン |

S.S.ヴァン・ダインというのは筆名で本人は当時有名な美術評論家であったウィラード・ハンチントン・ライトであった。今ではウィラード・ハンチントン・ライトといわれても誰も知らない。 S.S.というのはライトの好きだったSteam Ships(蒸気船)のことらしい。 ヴァン・ダインは生涯で12冊のミステリーを書いた。初めから12冊書いたらやめようと思っていたらしい。 「僧正殺人事件」の初版は創元推理文庫から1959年(昭和34年)に発行された。今回読んだ本は1965年(昭和40年)発行になっている。筆者13才〜15才くらいの時購入したものだろう。 その後2回くらいは読んだような気がするが中身は全然覚えていない。登場人物から犯人からまるで覚えていないのだから初めて読むのと同じである。 読んでみて驚いた。こんなに面白い作品だったのか。真ん中くらいまでは雰囲気を味わいながらじっくり読み進んだがその後は一気に読み終えてしまった。初めはじっくり読むことを強いられるが、内容が難解なためではなく、ディラート家、ドラッカー家のひとびとの性格と人間関係が興味深いためである。 これは見立て殺人の初期の作品でマザーグースの童謡に合わせて登場人物が殺される。この小説が書かれた1925年当時は斬新な手法だったに違いない。使われたマザーグースの童謡は以下であった。

主な登場人物はディラート家、ドラッカー家の数人で犯人はこの中にいるに違いないのだが最後までわからない。わかった時には犯人の動機の斬新さに驚く。この動機は書かれた当時より今の方が理解しやすいかもしれない。 「僧正殺人事件」はS.S.ヴァン・ダインが書いた12冊のミステリーの中で1,2を争うほどの名作と言われているが、それに加えて内容の新しさを発見することができた。 (2019.7.3) |

---身体感覚で論語を読みなおす---by 安田 登 |

「不惑」という言葉はよく使われる。おいくつですか? という問いに「不惑になりました」と答えたら「40才になりました」ということである。 これは論語のなかの孔子の言葉「四十而不惑」(四十にして惑わず)からきている。 ここで著者は疑問に思う。孔子のほかの言行からして彼はこんな高飛車なことを言わなかったのではないか。 著者は孔子の生きていた時代(紀元前470年)の文字を調べる。 それによると例えば「若」という文字は 孔子の時代には「心」のついた漢字は現代の1,200に対して80と極端に少なかった。「惑」という字も無かった。著者は「惑」と同じ音の「或」ではなかったか、と想像する。「或」は土偏をつけると地域の「域」、囲うと国の旧字体「國」という字になる。いずれも境界で区切る、限定する、という意味になる。 「四十而不惑」ではなく「四十而不或」となると「四十にして惑わず」ではなく、「四十にして限定せず」となる。著者は四十になっても自分の可能性を広げるんだ、と解釈する。ちなみに孔子の時代の40才は現代の50〜60才に相当する。 どうもその方が本当らしい。 著者は孔子の言行録「論語」を孔子の時代の文字から読み解いていく。すると今まで説教じみていて堅苦しかった「論語」が身の回りのことに応用できる人生の指南書のように感じられる。 「愛した人は憎まれる」という著者は考える。人から何かをしてもらうと初めは「ありがたい」と思う。しかし、それが続くとその感情は「当たり前」になり、やがて「もっと」に変化する。人の欲望には限りがないため「もっと」は無限に広がる。無限の欲望には応じられなくなる。すると「あの人は初めは何でもしてくれたけど、今は冷たくなった」と憎むようになる。まるで現代の親子関係を象徴しているようである。 そんな時、2,500年前に生きた孔子はどうしたか。「論語」は文字ができたばかりの時代に書かれた本だが、今を生きる我々にも役に立つ書物である。 (2019.6.26) |

---魔法の樽・他十二篇---by バーナード・マラマッド |

約400ページの厚めの文庫だが一気に読んでしまった。貧しくて悲惨な話が多いのだが何か惹きつけるものがあり次から次へと読んでしまった。 バーナード・マラマッドは(1914-1986)のアメリカの作家である。同時代の作家にはヘンリー・ミラー(1891-1980)、F・スコット・フィッツジェラルド(1896-1940)、ウィリアム・フォークナー(1897-1962)、アーネスト・ヘミングウェイ(1899-1961)、J・D・サリンジャー(1919-2010)、トルーマン・カポーティ(1924-1984)らがいる。アメリカ文学の黄金期を代表する作家たちである。 バーナード・マラマッドはユダヤ人の家庭に生まれた。彼の書く小説はユダヤ人が登場する話が多い。 貧しいユダヤ人たちの話である。 「はじめの七年」は靴屋、「死を悼む人々」は年金暮らし、「夢に見た彼女」は作家の卵、「天使レヴィン」は仕立て屋、いずれも貧しい暮らしをしている。 主人公たちはどうにもならない暮らしをしているが悲惨な結末に終わることはない。「借金」ではにっちもさっちもいかなくなった老人がパン屋を営んでいる昔の仲間のところに数十年ぶりに会いに来る。パン屋は助けてやりたいが自分も余裕がない。女房と相談するがいい顔をしない。さて…。 「最後のモヒカン族」は好きな作品。1年間イタリアのローマに原稿を書きにきた作家が変なコジキに付きまとわれる。いつの間にか書きためた原稿を盗まれてしまう。つきまとって離れなかったコジキがどこを探してもいない。やっと見つけた彼を問い詰めると…。なんとなくユーモアが漂っていてファンタジーのような作品。あのコジキは何を象徴していたんだろう。 表題作「魔法の樽」もファンタジーのような作品。しつこく付きまとう結婚相談所の所長が紹介しようとする花嫁候補はどこかに難がある。このひとなら良いと思われた女性を紹介してくれというとその人だけはダメだという。 不思議なシチュエーションに思わずページをめくってしまう。 (2019.6.19) |

---地軸変更計画---by ジュール・ヴェルヌ |

当時誰のものでもなかった北緯84度以北の土地=北極を1平方マイル200セント=2ドルで購入する。総額81万4千ドルである。 ちなみに現在のアラスカ州は1867年3月30日にロシア帝国からアメリカ合衆国が買収した。総額720万ドル(1平方キロメートルあたり5ドル)であった。 この小説が書かれた1889年はアラスカ買収から20年ほど後なのでヴェルヌはそのことを頭に入れていたに違いない。 北極の土地を購入したのは大砲クラブ、「月世界へ行く」で大砲の弾に入って月を往復したメンバーである。 購入した目的は当時貴重なエネルギー源だった石炭の採掘である。だが当時北緯84度より北へ行ったものはいなかった。人類が初めて北極点に到達したのは1926年、アムンセン、ノビレ、エルズワースによるものだった。 石炭を採掘するためには北極がもっと身近に存在しなければならない。そこで考えられたのが「地軸変更計画」である。 月へ行くには大砲の弾で飛ばす、海底へ行くには潜水艦を造る、地底へ行くには火山の底から、80日間で世界一周するには…、と様々な不可能を可能にしてきたヴェルヌはどういう方法で地球の地軸を変えてしまうのか。 AIには限界があるが、人間の思考には限界がないということをヴェルヌは我々に教えてくれる。 (2019.6.18) |

---大連小景集---by 清岡卓行 |

清岡卓行(きよおか たかゆき)は遅咲きの作家である。 1922年大連に生まれ、24才までそこで過ごしたのち、内地に引き上げ東大に入る。在学中27才の時日本野球連盟に就職する。そこで日程編成の仕事などをやり、42才で退社。法政大学のフランス語講師から教授になる。 1970年亡き妻の思い出を描いた「アカシヤの大連」で芥川賞を受賞し作家生活に入る。この時清岡卓行は48才であった。 本書は62才になった清岡が中日友好協会の招きにより中国各地を視察した後の数日間を大連で過ごした時のルポルタージュである。 生まれてから20数年間を過ごした思い出の街と現在の街を比較しながら市内外を歩く。昔のままのところもあればすっかり様変わりしたところもある。作者は感傷抜きで淡々と記述していく。 清岡にとって4泊5日の大連滞在は我々旅行者の4泊5日ではない。20数年間と妻との思い出を道連れにした厚みのある滞在であった。 (2019.6.15) |

---哲学の三つの伝統---by 野田又夫 |

「哲学の三つの伝統」とはソクラテス、プラトン、アリストテレスに代表されるギリシャ哲学、孔子に代表される中国の儒学、ブッダが起こしたインドの仏教のことである。 いずれも紀元前400年前後にそれぞれなんの関わりもなく自然発生的に発生している。その目指すところは「世界はいかにあるか」と「我々はいかに生きるべきか」を考察することであり、それも一致している。 人類が発生してしばらくの間は他の動物と同じように食べて子孫を残すことだけ考えていればよかったが徐々にそれだけでは飽き足らなくなってきた。そこで考えることは皆同じであったという事かもしれない。 あと400年するとキリストが生まれキリスト教という神話が発生する。西洋はその神話とギリシャ哲学が融合し複雑な思考をたどりながら成長していく。そこまでが第一部である。 第二部では日本の哲学の発展を述べている。 初めに登場するのが日本の哲学界の祖西田幾多郎(1870〜1945)である。次に田辺元(1885〜1962)、九鬼周造(1888〜1941)と続く。いずれも京都大学哲学科出身である。日本の哲学は京都大学から出発している。 本書の著者野田又夫(1910〜2004)は田辺元の弟子である。さらに本書の巻末で解説している伊藤邦武(1949〜 )は野田又夫の弟子である。 人類の思考の流れは発生から二千数百年経過し世界で同時進行しながら深まっていることに思い当たる。否応無く我々一人一人がその流れに乗っていることに気づかされる。 (2019.6.14) |

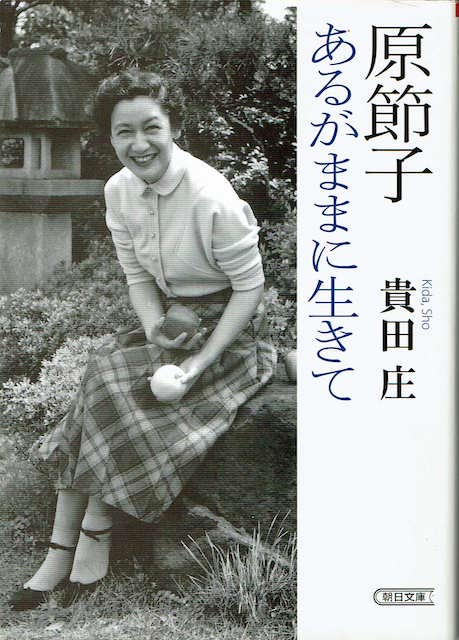

---原節子 あるがままに生きて---by 貴田 庄 |

女優原節子がデビューしてから引退するまでの代表的な映画を紹介しながら共演者との対談や発言を集めて彼女の生き方に迫っている。 現役時代の原節子は映画に出演すること以外はあまり世間に出ることもなく、世間に向けての発言も少なかった。42才で引退してからはマスコミへの発言は全くなくなった。 彼女の演技に魅せられたファンは彼女の生活や発言に触れたいと願う。今までに数限りない原節子本が出版されているがいずれも周辺からの取材に限られている。 この本もそうした本の中の一冊である。著者は1947年生まれの映画評論家である。 本書は原節子の近くにいた人々、例えば仲の良い共演者、監督、ヘアメイクさんの発言を多く取り上げている。 原節子について小津安二郎監督が言った言葉が彼女の演技の特質をよく表している。「芸の巾ということからすれば狭い、しかし原さんは原さんの役柄があってそこで深い演技を示すといった人なのだ」 映画「小早川家の秋」の中で原節子はこういうセリフを言っている。「その人が少しくらい品行が悪くてもそう気にならないと思うけど、品性の悪い人だけはごめんだわ。品行はなおせても、品性はなおらないもの」 著者はこのセリフは原節子自身の言葉のように思えてならない、と述べている。 彼女の引退についてはこう述べている。最後の数本の出演作品はどうでもいい役かゲスト的な役ばかり、彼女を生かせる役がなくなったので引退せざるを得なかったのではないか。 確かに杉村春子や山田五十鈴は年を取っても相応の役はあるだろうが、原節子にこうるさいおかみさんが怒鳴り立てるような役は似合わない。 (2019.6.10) |

---映画の構造分析---by 内田 樹 |

これは映画の本ともいえるし、そうではないともいえる。 著者は前書きで以下のように書いている。「誰でも知っている映画を素材に使った現代思想の入門書」である。 何を言っているのかわからない部分もあったけど、映画「エイリアン」の根底にあるフェミニズム(女性優位)について、マイケル・ダグラス監督兼俳優兼プロデューサーが持っているミソジニー(女性嫌悪)について、アルフレッド・ヒッチコック監督と小津安二郎監督の観客とカメラの視点について、映画「ゴースト・バスターズ」が象徴するアメリカ人のトラウマについて、などの見解は新鮮で興味深かった。 ジョン・スタージェス監督の「大脱走」を「父殺しの映画」と論破した章は論理が明確でわかりやすかった。また、ヒッチコック監督の「裏窓」のカメラの視点について論じた章は視点の方向が複雑で一度読んだきりではよくわからなかった。 著者内田樹先生は1950年生まれ、東大名誉教授で評論家、合気道七段の武道家でもある。女子大生に絡む酔っ払いを掌底の一撃で吹っ飛ばしてしまったところは痛快であった。 過剰防衛にならなかったのかな? (2019.6.9) |

---告白的読書論---by 石井洋二郎 |

大学の教授であり翻訳家でもある著者が中学高校時代に読んだ本を紹介し、2012年61才になった現在の立場から論じている。自分が読んで感動した書籍について何か言いたいという欲求は誰でももっている。このHPがその表れでもある。 のちに大学教授になるだけあって著者の読書歴は早熟である。 中学時代、宮本武蔵、八犬伝、ジュール・ヴェルヌ、モンテ・クリスト伯、ヘルマン・ヘッセ、ドストエフスキー、トルストイ、シェイクスピア、嵐が丘、魔の山、静かなドン、チボー家の人々、ジャン・クリストフ等々。 高校時代、サルトル、大江健三郎、ニーチェ、宮沢賢治、萩原朔太郎、小林秀雄、善の研究、マルキ・ド・サド、谷崎潤一郎等々。 中学時代に「カラマーゾフの兄弟」「戦争と平和」「アンナ・カレーニナ」「魔の山」「ジャン・クリストフ」を読んでいるのには感心した。筆者はトルストイの「戦争と平和」を中学時代に購入したが初めの数ページで挫折し、その後何回か挑戦したが初めの数ページの貴族のパーティの場面を読み切ることができなかった。35才を過ぎてからふと思い立って読み始めたら案外楽に読め、そのまま最後まで面白く読みきった経験がある。初めの数ページはその後登場する主要な人物がセリフを交わすシーンで1つ1つのセリフが彼らの性格を表していて興味深いものだった。 それについて著者は「同じ人間が同じ本を読む場合でも機会が違えばそこから得られるものは同じではない。それは単に時間が経ってみると読み方が変化するといったことだけを意味しているのではなく…」と述べている。 さらに「その本を32ページまで読みいったん閉じる。用事を済ませて32ページ目の続きから読み始める。次の機会に同じ本を読んだときは一気に100ページまで読み…。つまり読者は二度と同じ体験で本を読むことはない」と述べている。 ある本をある程度年齢を重ねてから読むとすらすらと読めるということはよく経験することだがそれは自分の人生経験が本の中身に追いついたからだと思っていたが、それだけではないらしい。そういう見解をこの本で初めて知り、目からウロコが落ちた。 (2019.6.8) |

---復活---by レフ・トルストイ |

レフ・トルストイの「復活」を初めて読んだのは覚えていないくらい昔である。「戦争と平和」と「アンナ・カレーニナ」は最近まで何回か読み返しているが「復活」だけは40年以上前に一度読んだだけでその後読んだ記憶がない。 カチューシャという女主人公をめぐる悲惨なメロドラマという印象があったせいである。女優の松井須磨子が「カチューシャかわいや わかれのつらさ」と歌った「カチューシャの唄」のイメージが強いせいかもしれない。最近観た映画の中で主演の高峰秀子がこの歌を鼻歌交じりに歌っていたのをみると大正時代かなり流行っていたに違いない。 ネットで検索すると大正3年(1914年)、劇団「芸術座」の公演「復活」の劇中歌として演奏されて以来国民歌謡として親しまれてきた、と出ている。 大衆演劇、国民歌謡、女優松井須磨子とトルストイの「復活」という小説がイメージの中でシンクロして「復活」=「センチメンタルな大衆小説」→ 今読まなくてもいいか、という連鎖が生じていた。 今回茶色くなった文庫本を活字の大きな新しい版に買い替えたのを機会に読んでみることにした。 これはセンチメンタルな大衆小説ではなかった。「推定無罪」のスコット・トゥローもびっくり、迫力のある法廷シーンから始まる。しかも裁判長が愛人と約束しているので審理を何時までに終わらせなければならないと考えていたり、判事が妻と仲違いをしていて裁判どころではなかったり、というシーンが何気なく挿入されていたりする。トルストイ = 古典 = 古臭いというイメージが初めからくつがえされる。 裁かれる容疑者3人のうちの一人が女主人公のエカテリーナ・ミハイロヴナ・マースロフ、愛称カチューシャ。陪審員として参加した一人がドミートリイ・イワーノヴィチ・ネフリュードフ公爵、もう一人の主人公であった。ネフリュードフには12年前18才のカチューシャを誘惑して妊娠させ捨ててしまった過去があった。今目の前で裁かれている娼婦カチューシャを見て内心平静ではいられない。物語はこの二人が裁判の場で出会ったことから始まる。 ここまでが初めから4分の1までの内容である。ドキドキするようなドラマチックな展開である。 残りの4分の3はスコット・トゥローの世界から一気にソルジェニーツィンの「収容所群島」の世界へ突入する。ネフリュードフは誤審で牢屋に入れられたカチューシャを助けるために奔走する。有力者に面会し、裁判所へ掛け合い、牢屋を視察する。牢屋で紹介された無実の人々の罪を晴らすためにさらに奔走する。後半はカチューシャの登場シーンはほとんどなくなる。ここで本編の主人公はネフリュードフだとわかる。「復活」という題名はカシューシャの復活ではなく、ネフリュードフの復活だとわかる。 ネフリュードフの奔走も虚しくシベリアに送られるカチューシャ。彼女を追いかけて馬車を仕立てて護送車とともにシベリアへ向かう。ネフリュードフはロシアの裁判制度や囚人の待遇などについて考える。思索の末導き出された結論は? 若い頃のトルストイは若い頃のネフリュードフのような放蕩者であった。年を経るにつれ後悔に苛まされ、自己反省とともにのちにトルストイ主義と言われた独特の考えを提唱した。それは極端な自己犠牲を伴うキリスト教的な考えで私有財産を否定した。「復活」の印税を全て慈善団体に寄付しようとしたり、自分の土地や屋敷の私有も否定し、最晩年になって家出し途中の駅で死去した。 小説の途中からのネフリュードフの行動や考え方はまるでトルストイ自身のように見える。「復活」がロマンティックな小説らしい体裁をしているのは初めの数十ページまでで残りは小説の枠を利用したトルストイの意見発表の書となっている。トルストイ主義萌芽の書といえる。 (2019.6.7) |

---片隅の人生---by サマセット・モーム |

原題は「The Narrow Corner」(片隅)。世界の片隅という意味か。舞台はジャワ海に浮かぶ孤島。主な登場人物は3人の男達。 中国福州に住む老医師、住所不定の老船長、オーストラリアの有力者の息子。それぞれの事情を抱えた3人の男達が全長15mほどの帆船でセレベス海からジャワ海、フローレス海に渡って航海する。途中の島々で食料や水を補給しながらあてのない航海をする。 モームの目的は話の展開ではなく、海を漂いながら男達がする会話を書きしるすことにあるようだ。 ずるい悪党の老船長、イギリス人でありながら中国の福州に骨を埋めようという老眼科医、秘密を抱えたオーストラリアの青年。それぞれの思惑からスムーズにいかない会話が南海の気候や風景を背景にして延々と綴られていく。 彼らのこれまでの人生や心情が徐々に明らかになってくる。

彼らがある島に立ち寄ったことで淡々と進んでいた物語は急展開する。ある悲劇をきっかけに彼らの心が接近し火花を散らし、そしてそれぞれの道に分かれていく。 老医師はこう言う。「人生は連続し一貫している夢なのです。そしてわたしが夢見ることをやめたとき、世界は存在しなくなります。…すべて消えてしまいます」 大海原の果て、大洋に漂う小さな島の中にも人間臭い人生が息づいている。モームの目はどんな片隅に存在する人生も見逃さない。 (2019.5.24) |

---お菓子とビール---by サマセット・モーム |

大雨の一日、朝から読み始めて夜読了した。よくできたイギリス映画を見ているようだった。 モーム自身と思われるアシェンデンという作家に友人の作家から一緒に食事をしないか、という連絡が入る。 何か企んでいるなと思うが、いいね、と答える。物語はそこから始まる。 ある有名な作家の伝記を書いているのだ。と言われ、アシェンデンは15才の頃を思い浮かべる。 成人するまで住んでいたブラックステイブルというロンドン近郊の港町。両親亡き後、教会で牧師をしていた叔父、叔母に面倒を見てもらっていた。 昔自転車の乗り方を教えてくれたのがつい最近亡くなったその作家だった。横には彼の前の奥さんがいた。 20才になったアシェンデンはロンドンで医者になるための勉強をしている。2年ぶりに作家夫妻と出会う。作家の仲間たちとの付き合いが始まる。

現在と過去を行ったり来たりしながらゆったり進んでいた物語に徐々に勢いがついてくる。この辺から本を置くことができなくなってくる。 最後の一行。………。 よくできたイギリス映画のラストシーンを見ているようだった。 (2019.5.21) |

---人間の絆---by サマセット・モーム |

サマセット・モームの「人間の絆」は長い物語なので今まで手を出しかねていた。 モームが画家ポール・ゴーギャンをモデルにして書いた「月と六ペンス」を50年ぶりに再読したら予想外に面白かったので今まで敬遠してたこの自伝を読んでみることにした。 原題は「Of Human Bondage」(人間の束縛について)。日本における題名「人間の絆」とは少しニュアンスが違う。後者は道徳的な印象があるが、前者は道徳的と言うより人間の業の部分を表している。 モームは本書のあとがきで「思い出が私をとらえて離さない。私をひどく苦しめる思い出から自分を解放するために本書を出版せざるを得なかった」と書いている。 本書は主人公フィリップの子供時代から30才になるまでの精神の遍歴を書いたものである。モームは吃音という障害を持っていた。主人公には左足が不自由であるという障害を与えた。ひとが30才までに経験するほとんどのことが主人公の体験として本書には描かれている。 主人公は幼い時に両親が亡くなり伯父夫婦に育てられた。障害を持っているため学校ではいじめられた。彼に接近してきた初めての「束縛」はミセス・ウィルキンソンという女性であった。彼女は伯父の姪にあたる。彼女はフィリップに執着し、傷ついて去っていった。 伯父の家からロンドンに出て絵の学校に入る。そこで出会った画学生ミス・プライスもフィリップに執着する。彼女は生活苦から自殺する。 カフェで友人に紹介されたウェイトレス、ミルドレッドにフィリップは惹かれた。顔はきれいだが血の気がないくらい白い。体は痩せぎすで魅力がない。話すことは下品でユーモアがない。まるで釣り合いが取れない女だがなぜかフィリップは惹かれる。中巻の大部分と下巻の半分には主人公とミルドレッドとの関係が入念に描かれている。 他の部分は爽やかに読めるのにこの部分は読んでいて重苦しい。著者が解放されたかった過去の思い出はミルドレッドとの苦い関係に違いない。 研究者によると他の登場人物は実在の人物が想定できるのにミルドレッドだけは実在の人物が見当たらない。モームが何人かの人物を合成して創作したものであろう。その中には男性もいたに違いない。モームは同性愛者であった。

後半登場する重要な人物アセルニーは自宅に招いたフィリップにスペインの画家の複製画を見せる。フィリップはこの絵を見て不思議な感覚を体験する。 著者モームが好きだったというエル・グレコの描いたトレドの街の幻想的な風景である。 (2019.5.20) |

---月と六ペンス---by サマセット・モーム |

ほぼ50年ぶりにサマセット・モームの「月と六ペンス」を読み返してこの小説の印象が以前とだいぶ違うのに驚いた。 小説の中に出てくるチャーリー・ストリックランドという画家がポール・ゴーギャンをモデルにしてモームが創造したものであることは有名な話である。 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館にゴッホの 「ひまわり」、セザンヌの「りんごとナプキン」と並んでゴーギャンの「アリスカンの並木路、アルル」という作品が展示されている。その時1987年に58億円という破格の価格で購入され話題になった「ひまわり」より、セザンヌの「りんごとナプキン」より強烈に飛び込んできて目を離せなくなった絵がゴーギャンの「アリスカンの並木路、アルル」であった。 ただの風景画なのだがまるで生きているように生々しくうねっているように見えた。いくら見ていても飽きないものを感じた。 今更ながらポール・ゴーギャンという画家に興味を持った。インターネットでゴーギャンの生涯について検索したのちモームのこの小説を読み始めた。 解説に書かれているようにそのままゴーギャンの伝記というわけではない。モームと思われる作家がたまたま知り合った画家の消息を噂話程度に聞きかじっていくという構成で書かれている。モームが作りあげたストリックランドは厳密にはゴーギャンとは違う。だがゴーギャンをストリックランドの立場に置けば同じことを言い同じことをしてのけたのではないか。 株式仲買人として妻と子供二人を持ち平凡に暮らしていたストリックランドがある日突然家出をする。ストリックランドの年齢は40才、それなりの給料を稼いでいた。 絵は誰からも下手だと思われていた。48才の時太平洋の孤島タヒチに渡る。イギリスにいた時もパリにいた時もタヒチにいた時も絵は売れず食うや食わずの生活である。

タヒチで54才で死亡するまで世間から認められることはなかった。 亡くなってから9年後、作家はタヒチに渡りストリックランドを知っていた人から生きていた時の様子を聞く。 生前親しくしていた島民がストリックランドから絵をもらっていた。今では高価になっていて「娘が結婚するときに売って持参金にするんだ」と話す。 2015年2月7日、ゴーギャンのタヒチで描いた作品「Nafea Faa Ipoipo(いつ結婚するの)」が、プライベートセールにかけられ、史上最高額となる3億ドル(360億円)で落札された。 (2019.5.9) |

---海底二万里---by ジュール・ヴェルヌ |

ほぼ50年ぶりにジュール・ヴェルヌの名作を読み返してこの小説の印象が以前とだいぶ違うのに驚いた。 子供の時の読書は意外に素直なものではなくあらかじめ色付けされたものであったと思う。「海底二万里」は売る方も買う方も子供向けの冒険物語をイメージしていたように思う。 物語の登場人物は皆大人だし、冒険的な要素も少ない。むしろネモ船長が3人の闖入者に海底の神秘を紹介する話である。 太平洋から始まり、大西洋、インド洋、アラビア海、地中海と地球のすべての海域を潜水艦で周り、時に応じて潜水服を身につけ海底に出て散歩する。 ヴェルヌが紹介する海底の様子は新鮮で神秘的だ。敵や自然との戦いはほとんどなく海底の神秘が主に語られている。 それだけでは盛り上がりに欠けているとみたか、銛打ちのネッド・ランド親方は時々逃亡の計画を立てる。博物館の案内係のように見えるネモ船長は時々狂ったように残酷なことをする。

フランスの港町で生まれ育ったヴェルヌは若い時から船乗りに憧れ海に出たいと思っていた。生活のためにそれは許されず株式仲買人をしたり会社の経理の仕事をしたりして生計を立てていた。 ヴェルヌの満たされない思いが初期の名作「海底二万里」を生み出したのだだろう。 海への憧れと満たされぬ想いの苛立ちの両方が含まれているのも当然のことだと思わざるを得ない。 本書は各出版社から刊行されているが岩波少年少女文学全集5の石川湧訳が読みやすかった。 (2019.5.5) |

---暗夜行路---by 志賀直哉 |

ほぼ30年ぶりに志賀直哉の名作を読み返してこの小説の印象が以前と全然違うのに驚いた。 原因は初めて主人公の年齢を等身大に見ることができたためだと思う。以前読んだときにイメージした時任謙作の年齢はもう少し年下だった。 今回読んでみて謙作は予想よりも成熟した人物だとわかった。35、6才の志賀直哉のイメージである。 大して売れているようには見えない若い小説家にしては気が向かないとすぐ転居する。尾道に住んだり京都に住んだり米子に住んだりする。その都度洗濯や飯炊きをする老婆を雇ったりする。東京の住居はそのままにして義理のある女性を住まわしている。 こうした境遇は銀行家の父親から生活費をもらいながら小説を書いていた作者と同じである。志賀直哉も2、3年に一度引越しをしていた引越し魔であった。 小説は4部に分かれており、その時々の主人公の生活と意見が書かれている。 1部は東京での自堕落な生活を描いている。賭け事、芸者遊び、遊女買い。 2部は尾道でののどかな生活を描いている。尾道の街の描写が素晴らしい。この小説で尾道は有名になった。 3部は京都での生活と妻との出会いを描いている。京都での優雅な一人暮らしが羨ましい。 4部は妻の不倫と米子での一人暮らしの生活を描いている。名文で有名な大山の夜明けの描写がある。 この小説は一人の誠実に生きようとする青年の苦悩が書かれている、と思っていた。 実は独りよがりな金持ちの坊ちゃんが小説家を気取りながら生活の苦労もなく優雅に生活している。見初めた女性を妻にしたくなると有力者に頼んで話を進めてもらう。他人から侮辱されたと感じると逆上する。 等身大の志賀直哉はこういう人物ではなかったのかと思ってしまった。 (2019.5.1) |

---地底旅行---by ジュール・ヴェルヌ |

光文社の古典新訳シリーズ(高野優 訳、2013年刊)を読み始めたがどうも様子が違う。翻訳者が勘違いして訳しているのではないかと思って中断し、岩波文庫の本書(朝比奈弘治 訳、1997年刊)を読み始めた。 主役のオットー・リーデンブロック教授の独特の性格が浮き上がってきた。そして語り手のアクセル青年の若者独特の懐疑主義、優柔不断、素直さも。 この物語を子供向けの冒険物語として翻訳したのが高野氏であり、大人向けのファンタジーとして翻訳したのが朝比奈氏であろう。ちなみに二人の翻訳者と筆者はほぼ同年代である。 ドイツ人の地質学者オットー・リーデンブロック教授は甥のアクセル青年と道案内のハンスを連れてアイスランドの死火山スネッフェルスの火口から地球の中心に向かって降りていく。 地面の中だから洞穴伝いに暗い地底を進むだけでドラマが進むとは思えない。リアルに描いたら夏目漱石の「坑夫」のようにひたすら暗い坑道を下っていくだけの話になってしまう。 ヴェルヌが描くとこうなる、というのが本書「地底旅行」である。原題は「地球の中心への旅」。 リーデンブロック教授は本気で地球の中心まで行くつもりだ。水や食料が保つか、とか帰りの道は大丈夫か、とかは一切考えない。まるでドン・キホーテのように突き進む。いろいろなことを考えて不安になるのは甥のアクセルだ。

クライマックスは地底の海を航海する場面だ。そこで嵐にあったり、恐竜に襲われたりする。地底とは思えない。まるで別の世界を旅行しているようだ。 本書は暗い地底で教授らとはぐれ一人さまようアクセルの幻想ではないか、実はいつの間にか地上に出ていたのではないか、とか色々な解釈ができる。そこが大人向けのファンタジーと言える所以である。 ベルギーの画家ポール・デルヴォーが本書に影響されて絵を描いている。教授たち一行がキノコの森でさまようシーンを幻想的なタッチで描いている。 アメリカ海軍は初めての原子力潜水艦にヴェルヌの「海底二万里」の潜水艦の名前をつけた。文学のみならず様々な部門に影響を与えたヴェルヌはひとつの枠に収まらない特別な作家だった。 (2019.4.23) |

---猟犬探偵---by 稲見一良 |

失踪した猟犬のみを探し出す探偵の話である。 ペットとか普通の飼い犬ではいけない。猟犬に限られる。 独特の価値観を持つ探偵は相続した3万5千坪の山林の中の一軒家に住んでいる。 失踪した猟犬を探し出す依頼など来るのか? と思うが意外に来る。時には3件の依頼が同時に来たりする。 探偵はアイヌ犬の血が混じった一見狼に見える自分の犬を使って失踪した犬を探し出す。当然その背後には陰謀とか事件が絡んでいる。 探偵はひとつひとつの事件を丹念に捜査する。この本では「トカチン、カラチン」「ギターと猟犬」「サイド・キック」「悪役と鳩」の4つの事件を解決に導いている。 (2019.4.12) |

---シェイクスピアの正体---by 河合祥一郎 |

シェイクスピアは誰だったのか? は写楽は誰だったのか? と同様昔から世の人々が疑問に思ってきた疑問である。 本書は新潮選書で出版された「謎ときシェイクスピア」を著者が加筆改題したものである。 2011年の映画「もうひとりのシェイクスピア」では当時のオックスフォード伯爵が実在の役者シェイクスピアの名前で戯曲を発表していたのだとしていた。自分の名前で発表できない理由も説得力がありそうだったんだ、と思わせた。 著者河合氏に寄るとオックスフォード伯爵が亡くなったのは1604年であり、シェイクスピアは1611年まで作品を発表し続けたことになっている。かなり有力と思われた説もどうやら怪しいらしい。 著者は古文書を読みまくり、7人のシェイクスピア候補者を選び出し、ひとりひとり丹念に考証していく。著者が最後に選びだしたのは…? ということでミステリー仕立ての本書は河合説によるシェイクスピアを名指しして終わっている。 (2019.4.10) |

---落ち葉・回転窓---by 木山捷平 |

木山捷平は1904年〜1968年生、同時代の文学者は井伏鱒二、坂口安吾、太宰治。 作風は私小説である。自分の身の回りに起きた出来事を淡々と書いていく。思想を語ったり主義主張をしない。八木義徳と似ている。 心が平静の時このような作風の小説を読むとほのぼのした気分になる。心が騒がしいときはまるで受け付けない。 語るのは著者である。語られる内容は著者の若い時、あるいは子供時代の事が多い。自分が経験したわけではないが戦争を挟んだその前後の昭和時代の土俗的な風俗が懐かしい。 (2019.4.9) |

---東大から刑務所へ---by 堀江貴文・井川意高 |

今朝元日産のカルロス・ゴーン会長が再び逮捕され東京拘置所に収監された。東京拘置所には過去様々な有名人が収監されている。 その中の二人、元ライブドア社長のホリエモンこと堀江貴文氏と大王製紙前会長の井川意高の対談である。 堀江貴文氏は逮捕後東京拘置所に収監の後長野刑務所に1年9ヶ月、井川意高氏は東京拘置所に収監の後喜連川刑務所に3年2ヶ月収監された。 本書は二人がなんの罪で逮捕され、その後どういう収監生活を送ったかが書かれている。ちなみにふたりとも東京大学出身である。 それまでの贅沢な暮らしから一気に不自由な刑務所生活になったことのことをまるで同窓会で昔のことを懐かしむかのように二人は対談している。ふたりとも当時の生活を二度としたくないだろうけどそれほど嫌でもなかったかのように語っているのが面白い。井川氏は3年に一度3ヶ月くらいならダイエット目的で入るのも悪くはない、と述べている。 読者としても自分が入るのは嫌だがどういうところか興味がある刑務所の内側を垣間見れておもしろい。 本日からまた拘置所ぐらしが始まるカルロス・ゴーン氏は今何を考えているだろう。 (2019.4.4) |

---シャーロック・ホームズの事件簿---by A.コナン・ドイル |

コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものの最後の作品である。 版権の関係なのか長い間「事件簿」は新潮文庫以外では読めなかった。新潮文庫は変な編集をしていて「冒険」「思い出」「帰還」「最後の挨拶」「事件簿」から1〜2篇ずつ削除し、それらをまとめて「叡智」としてオリジナルにはない短編集を作っている。自分の持っている集英社版、中田耕治訳のシャーロック・ホームズものには「事件簿」は入っていない。 未読の「事件簿」を読んでみようと思い現在翻訳されている中で一番新しい深町眞理子訳の創元推理文庫を購入した。 ここには12篇の短編が入っている。新訳だけに読みやすい。 「高名の依頼人」「白面の兵士」「マザリンの宝石」と読み進むうちになんとなく物足りない。翻訳ではなく内容がである。 試しに集英社版の「思い出」を読んで見る。「シルバー・ブレイズ事件」「黄色い顔」「株式仲買店人」、おもしろい。 「事件簿」ではワクワクするものが欠けている。推理しないでいきなり解決してしまう作品もある。全体的に物語が薄味になっている。 コナン・ドイルがこの巻を最後にホームズ物を書くのをやめてしまったのが判ったような気がする。ホームズ物に対する想像力が無くなってしまったのだ。ホームズものに飽きたのだ。当然のことで人間らしいと思った。 (2019.4.1) |

---小津安二郎への旅---by 伊良子序 |

小津安二郎の代表作「東京物語」の解説から始まる。 著者は2012年英国映画協会が発表した世界の名作ランキングで「東京物語」が第一位を獲得したことを知り、昭和28年の映画「東京物語」がなぜ今脚光を浴びるのか、と疑問に思う。 映画「東京物語」をDVDで何回も見直し、小津監督がたどった土地を追いかけながらそのことを考え続ける。 小津監督の生地深川を出発し、松坂、奥伊勢、尾道、鎌倉、大船と著者は旅する。 小津監督に寄り添うようにゆかりの土地を歩きながら著者は数々の名作を思い浮かべる。

「小津映画 粋な日本語」では映画の中で普通に喋っていることばが微妙に今と違う。昭和20年から30年代の日本人が話していた日本語の美しさを小津映画は表現していた。 例えば学校へ行く子供は「行ってまいります」という。「行ってきます」ではない。送り出す母親は「行ってらっしゃい」という。 目上の人に対しては自然に敬語を使う。その場にいなくても親に対しては敬語で話す。それほど年月が経ったわけでもないのに変わってしまった日本語を小津映画を通して語る。

「絢爛たる影絵」の著者は「東京物語」のとき小津組の助監督をやっていた。 小津監督のもとで助監督をやったのはこれ一本のみであったがあの名作を作る作業を監督の一番近くで見られた著者は何者にも代えがたい体験をしたことになる。 若い時権威に反抗的だった著者がその事に気づいたのは小津監督が亡くなって10年ほどしてからだった。そのときに何が起こっていたのかは渦中の人にはわからず、後になってからわかるものだ。 著者は自分が関係した「東京物語」ばかりでなく、「紀子三部作」やその他の作品についても元映画人の立場から鋭い分析を行う。 このところ小津安二郎と原節子に関する書物を立て続けに読み、彼らを身近に感じられるようになった。 改めてDVDを観れば今までとは違う小津を発見することになるだろう。 (2019.3.30) |

---善の研究---by 山口 瞳 |

「善の研究」とは大きなタイトルである。山口瞳の年代の人が「善の研究」と聞けばまず西田幾多郎の名著を思い浮かべるはずである。 山口はあえてこのタイトルにした。彼は本書と同様のモチーフを持つ著書の題名に「人殺し」とつけた。そういう志向性の作家なのだろう。 小説は3話に分かれている。登場人物と舞台となる酒場は共通している。登場人物は数人いるが著者山口瞳に相当する人物が各話の主人公になっている。重要な友人に開高健に相当する人物が出てくる。 酒場での仲間内の会話がメインになってる。サントリーのコピーライターをやっていた時の山口瞳の友人関係の会話が利用されているに違いない。リアリティがあるのだ。 「人殺し」は著者自身と思われる男が天性の悪女に翻弄される話だった。「善の研究」も三者三様の主人公がそれぞれ女に翻弄される。 なにが「善の研究」なのか。相手に対して誠実に振る舞おうとする男女が善かれと思ってしたことが原因でお互いにキリキリ舞いをするという現実に対して皮肉を込めて名付けた著者独特の題名であろう。 (2019.3.23) |

---ミス・リグビーの幸福---by 片岡義男 |

私立探偵アーロン・マッケルウェイをめぐる11編の連作短編集である。 カリフォルニア在住の私立探偵アーロン・マッケルウェイに持ち込まれる仕事は一風かわったものばかり。 自殺した姉の書き置き「マイケルにさようならと伝えて」をどこにいるかもわからないマイケルに伝えてほしいという妹の依頼。 依頼人からの変わった依頼を淡々と引き受け、実直に捜査するのは弱冠21才の私立探偵である。彼が40才でも不思議でないのにあえて21才にしたところに著者の工夫がある。21才だと依頼の中身に自分なりの感想や感情を持たず淡々と取り組むことができる。 アメリカ生活の長い片岡義男だけに舞台がカリフォルニアで登場人物がすべてアメリカ人なんていう小説を普通に書くことができる。アメリカ人が書いた小説を片岡が翻訳したと言われても納得しそうだ。 若くてクールな探偵の関係する事件はどれも深遠な人生模様が絡んでいる。 (2019.3.22) |

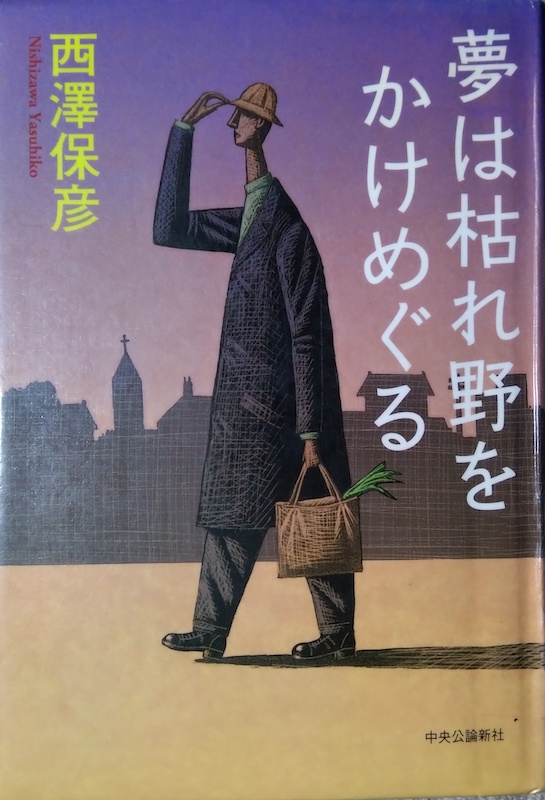

---夢は枯れ野をかけめぐる---by 西澤保彦 |

6編の連作短編集である。 最後の2ページを読むとこれは一冊の長編小説であったのだと知らされることになる。 最初はミステリーだと思って読み始めた。すると何度か肩透かしを食わされる。普通小説かなと思うと日常の小さな謎を解き明かしてくれる。 主人公は48才の独身の男性で地元のデパートに努めていたが早期退職勧告に従って会社を辞めたばかり。それでも慌てることもなくひょうひょうと毎日を過ごしている。 30年ぶりの同窓会に出席したことから淡々とした日常生活に小さな変化が生じる。 身の回りの小さな出来事や隣近所の狭い範囲の人間関係を通して話はゴミの問題、老人介護の問題、相続の問題へと進んでいく。時間に余裕のある主人公は淡々とそれらに対処していく。 表題「夢は枯れ野をかけめぐる」の意味は最後まで読み進まないとわからない。だが判ったときのショックは大きい。 (2019.3.17) |

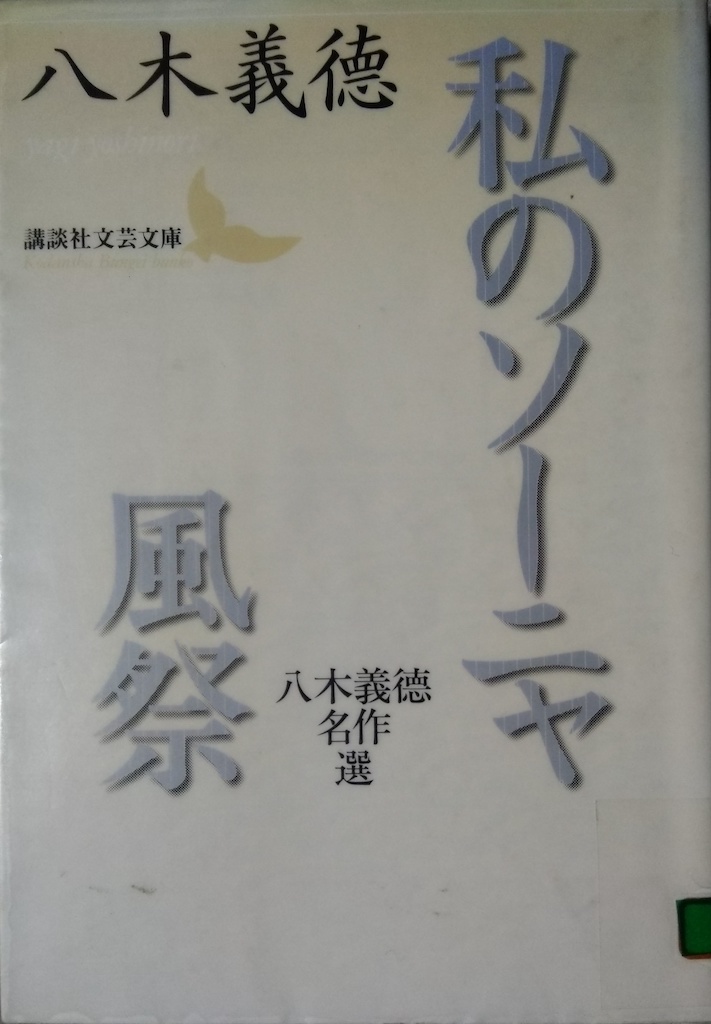

---私のソーニャ・風祭---by 八木義徳 |

八木義徳の代表作4編が収められている。 芥川賞をとった「劉廣福(りゅうかんふう)」、表題作「私のソーニャ」、「雪の夜の記憶」、表題作「風祭」。 「劉廣福」は戦時中出会った特異な中国人を描いて強烈な印象を与えてくれる。 「私のソーニャ」は著者が結婚する寸前まで行った娼婦を描いて強い印象をのこす。「ソーニャ」とは著者が傾倒するロシアの作家ドストエフスキーの作品の登場人物の名前である。 八木義徳作品は著者が修行時代に経験した印象的なことをほぼそのまま記述する、いわゆる「私小説」といわれるものである。著者が小説の題材として主に使うのは戦争中および戦後すぐの時代に著者が体験した事が多い。筆者の一世代前の時代のことであるだけに自分の誕生前夜のことを眼の前に繰り広げられるようで興味深い。 (2019.3.15) |

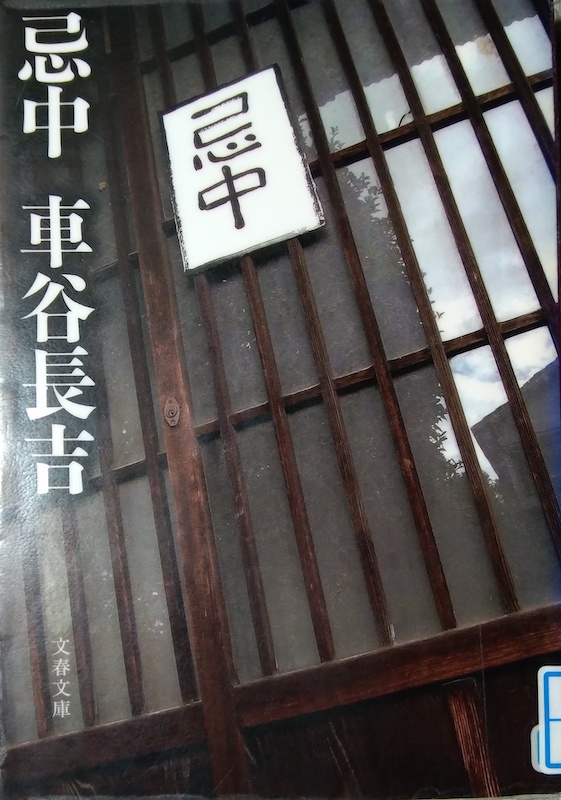

---忌中---by 車谷長吉 |

6編の短編が収められている。全て死に関係した話である。そういえば直木賞をとった「赤目四十八瀧心中未遂」も死に関係した話だった。 「古墳の話」「神の花嫁」「鹽壺の匙補遺」「三笠山」「飾磨」「忌中」、いずれも読んだ後ドキドキが止まらなくなるほど強烈な話である。 中でも表題作の「忌中」は介護中の妻を殺し、サラ金から金を借りまくってすべて遊びに使い切り、自殺していく男の話で、深刻な話のはずなのだが何故かおかしさが漂う。こういう物語は車谷長吉にしか書けないであろう。 まだ活躍中の作家だと思っていた。検索してみたら「2015年5月17日、妻の留守中に、解凍済みの生のイカを丸呑みしたことによる窒息のため死去。69歳没」と出ていた。 (2019.3.8) |

---遠い地平---by 八木義徳 |

9編の短編を合わせて一つの長編とした作品である。 「帰郷」「北へ往く」「時計台」「羽根のように」「逃亡の時」「北満の落日」「熱い季節」「音楽の鳴るとき」「遠い地平」と積み重ねて八木の青春時代の始まりから終わりまでを書き綴っている。著者の激動の時代をこの作品で知ることができる。 「帰郷」は著者の中学生時代の淡い恋の思い出を綴る。

著者にとって、また当時のすべての日本にとって激動の時代であった。昭和44年町田市に落ち着いた著者は平成11年同地で88才の生涯を閉じる。 (2019.2.28) |

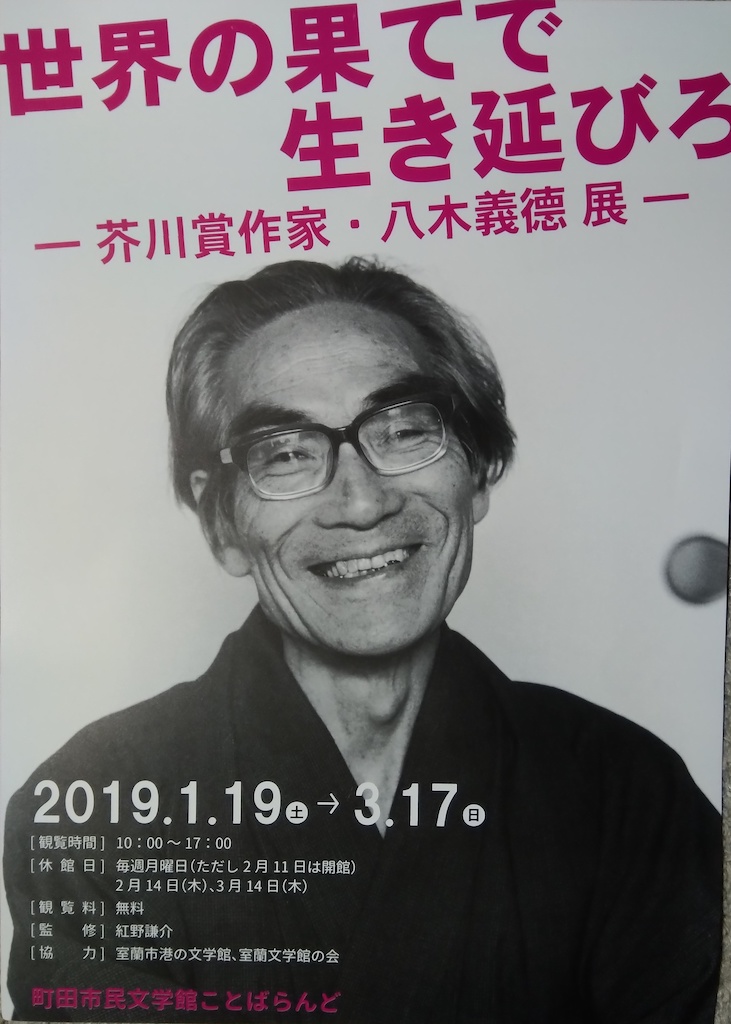

---世界の果てまで生き延びろ--芥川賞作家・八木義徳展---by 町田市民文学館ことばらんど |

八木義徳展の会場に入ると順路に従ってパネルが掲示されており八木義徳の生涯を簡略にまとめてある。 「世界の果てまで生き延びろ」とは学芸員の方がつけたタイトルだろう。八木が20才前後の頃左翼運動の末特高警察に追われる身になった。中国大陸へ逃げたが逮捕され、転向、自殺未遂と厳しい時代を過ごしたことを指しているのだろう。 その後作家になりいろいろなところに住んだが最後の地になったのが町田市の公団住宅であった。 八木義徳という作家の名前は山田詠美編集のアンソロジー「せつない話」のなかの「一枚の繪」を読むまで知らなかった。

八木の作家仲間の名前を書くと八木の立ち位置がわかる。野口冨士男、船山馨、舟橋聖一、丹羽文雄、三島由紀夫、尾崎一雄、吉行淳之介、芝木好子、中山義秀、井上靖、山本周五郎、三浦哲郎、川端康成。一人として知らない作家はいないのに八木義徳だけは知らない。そういう立ち位置の作家だった。 その後八木の作品をいくつか読んでみたらどれも簡潔で力強く明確なイメージが伝わってくる。山田詠美が惚れ込んだだけのことはある。 街の書店では八木の著作を見ることはできない。図書館で借りるか古書を探すしかない状態である。

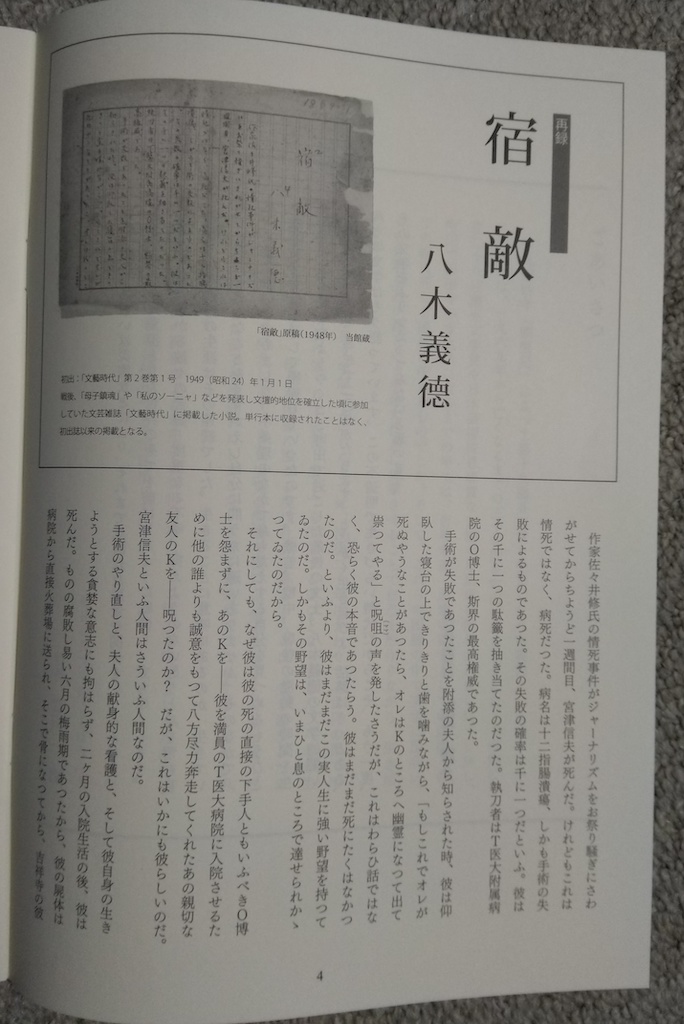

このような状況の中で八木義徳展を企画した町田市民文学館ことばらんどの関係者の方々に敬意を表したい。 2019年1月19日(土)〜3月17日(日)、町田市民文学館ことばらんどにて開催中。アンケート提出で先着3,000名に単行本未収録作品「宿敵」全文を掲載した小冊子プレゼント中。 なぜ単行本に入っていないのか不思議に思えるほど力強い作品だった。この冊子をもらうだけでも行く価値がある。 (2019.2.27) |

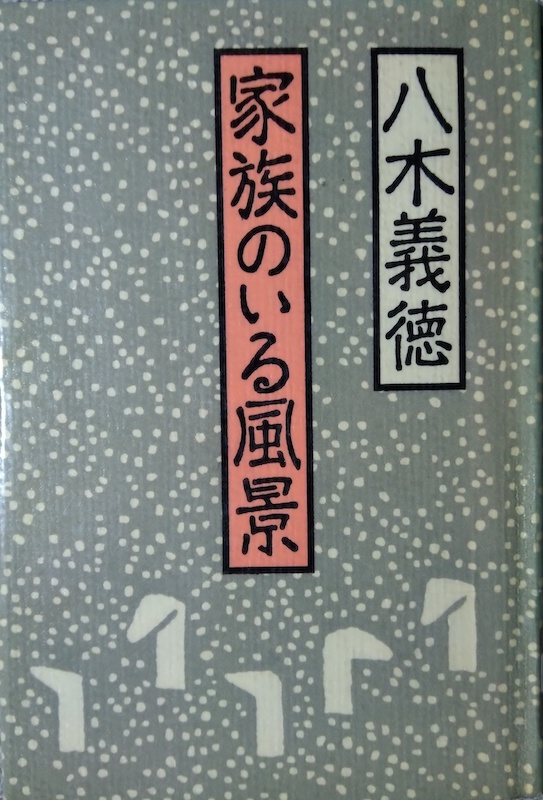

---家族のいる風景---by 八木義徳 |

8編の短編が収められている。いずれも家族に関係した作品である。 最後の「家族のいる風景」は著者の姉の七回忌に親戚が集まった様子を記している。親戚が集まった時の様子はだいたいこんな感じになるものだが、それを文章で表現するのは難しい。八木は何気なくも的確にその雰囲気を表現している。 「落ち葉」は亡くなった知り合いの実家へお参りに行く話。 「春の泥」は妻の入院と子供時代の思い出を結びつけた話。 「師弟」は著者の文学の師匠横光利一の思い出を弟子たちが集い偲ぶ話。船山馨、川端康成、中山義秀等有名な作家の名前も出てくる。 「水の輪」は昔知り合った一人の女の思い出を回想する話。八木義徳が優れた私小説作家であることを証明するような迫真力のある話である。 多くの優れた小説を書いた八木義徳が現在顧みられず、文庫化されている作品が一冊しかないというのは惜しい。 (2019.2.26) |

---命三つ---by 八木義徳 |

6編の短編が収められている。いずれもこの著者らしい緻密な作風の作品である。 「遺品」は突然舞い込んだ旧友からの手紙みをきっかけに普段思い出すこともなかった昔の友人達のことを思い出していく。 「命三つ」は兵隊時代知り合った知人が亡くなった知らせを受けたことから戦友3人のその後の生活がわかってくる。 「贈られた声」は昔関わりのあった女からカセットテープが送られてくる。録音された内容は死ぬ間際までの彼女の生涯の記録だった。 その他3編の短編はいずれも初老に差し掛かった著者と思われる人物に過去から知らせが届く。今生きている現在と過去は切り離せないものだと著者は述べている。 八木義徳の緻密な文章は現在の自分から流れるように過去に滑り降りていく。 (2019.2.25) |

---日本の血脈---by 石井妙子 |

誰でも知っている10人の人物に関する評伝である。10人とは「小泉進次郎」「香川照之」「中島みゆき」「堤康次郎」「小沢一郎」「谷垣禎一」「オノ・ヨーコ」「小澤征爾」「秋篠宮紀子妃」「美智子皇后」である。 著者の方法は一貫している。登場人物の父親と母親の系列を2、3代前にさかのぼって調べるというやり方である。それをするだけで今まで知っているかに見えた登場人物たちの印象が違って見える。人物に一種の深みが加わる。 今まで軽いと思っていた人物を重厚に感じたり、重厚に見えていた人物が軽く見えてしまったりする。 小泉進次郎や香川照之の背負っているものが予想外に重く深刻なものであったり、小澤征爾が意外に軽く見えてしまったりする。札幌の中島公園が中島みゆきの祖父に関係したものだということを知った。オノ・ヨーコの祖先が安田財閥の創始者であることも知った。 人の業績はその人個人の能力の範囲には収まりきれないものだということを知った。 著者は『原節子の真実』で第15回新潮ドキュメント賞を受賞した新進気鋭のドキュメント作家である。 (2019.2.24) |

---サミング・アップ---by サマセット・モーム |

「サミング・アップ」とは。Summig Up。一般的には「要約すると」と訳されている。 分解すると「Sum」は加算の意味である。それの進行形「Summig」は「加算しつつある」、「Up」は「上積み」で「Summig Up」は「毎日の積み重ね」=「歳月」と訳すのが良いように思われる。 本書は著者サマセット・モームが晩年、自分が今まで考えてきたことやあんな事があったこんな事もあったということを書いたものである。 第11章から第14章の文章論、第24章から第27章の読書論、第56章から第62章の文学論が面白かった。 なぜ政治家になろうとする人間はなんの取り柄もない凡庸な人間が多いのだろう、という考察や、想像力は訓練で増大する、若者より年配者のほうが想像力は勝っているという意見は興味深かった。 モームが生涯の中で考えたことなので若い読者や年配の読者それぞれが心に感ずる部分を持った本である。 (2019.2.23) |

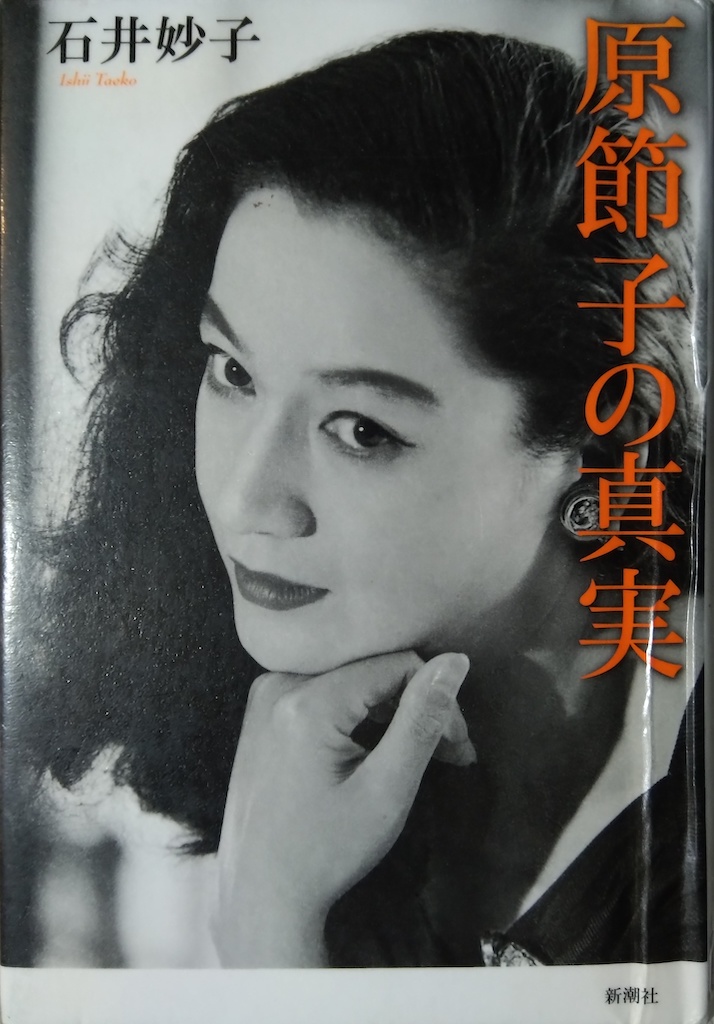

---原節子の真実---by 石井妙子 |

小津作品で原節子の演技を何作か見る機会があった。彼女の演技は共演するどの女優とも違う種類のものだった。オーバーアクションを排し、内面から演じきる演技はまるで外国映画の名優のそれのように見えた。 小津監督の死の直後に女優をやめた原節子は世間で言われているように小津監督に殉じたのか興味があった。 本書は著者石井妙子の入念な調査による原節子の真実の姿を描いた評伝である。 大正9年(1920年)生まれの原節子は家の没落によって14才で映画界に入った。16才のときにドイツ人の監督に見出されて日独合作映画「新しき土」という作品に出演した。

戦前戦後を通じトップ女優として活躍し、昭和37年(1962年)42才で引退。平成27年(2015年)鎌倉の自宅で死去。95才であった。 嵐のように駆け抜けた前半の42年間と静穏な50年余の生活。何が一人の女性にそういう選択をさせたのか。 昭和の激動の時代を自分に忠実に生きた一人の女性の生き方は同時代のすべての女性の歴史と重なってみえた。 片岡義男著「彼女が演じた役」は原節子の演技を小津安二郎監督と他の監督が演出した作品を比較している点で興味深い。著者は小津監督によって初めて原節子の演技力が開花したと述べている。他の監督の描く原節子はきれいな女優の範囲から出るものではない。

小津監督に撮られた6本の映画、特に「晩春」「麦秋」「東京物語」の「紀子三部作」によって原節子は永遠に記憶される女優になった、と述べている。 確かに上記の3作品と「東京の恋人」などの原節子を比べると演技者としての質が明らかに違っている。 小津監督は演技者としての原節子を発見し、女優原節子は小津監督によって自分の持つポテンシャルを引き出された。小津監督亡き後原節子が凡庸な監督に演出されたくないと思ったことは容易に想像される。 (2019.2.21) |

---一枚の繪---by 八木義徳 |

山田詠美の編集したアンソロジー「せつない話」に出ていた「一枚の繪」を読むまで八木義徳という作家は知らなかった。生まれたのは1911年だから、太宰治(1909年)、中島敦(1909年)、武田泰淳(1912年)、大岡昇平(1909年)とほぼ同時代の作家である。 山田詠美の「せつない話」は東西の文学作品の中から山田が選んだ「せつない話」を14編集めたアンソロジー作品である。吉行淳之介、山口瞳、村上龍、D.H.ロレンス、A.カミュといった錚々たる作家の中に混じって八木義徳の作品はひときわ異彩を放っていた。自分の中では一番衝撃を受けた作品であった。 表題の「一枚の繪」はある画家の絵を見てそこから自分の母親の若い頃を連想し、自分の子供時代を思い出していくという話である。題材はよくありそうなものである。が、そこから受ける印象が強烈なのは作者の文体から受ける印象が鮮烈なためである。 的確で力強い文体。その時に作者が受けた印象をそのままの形で読者に伝える力。そういうものを感じて作品の中に引き込まれてしまった。 作品集「一枚の繪」には7編の作品が収められている。

乳兄弟の妻の死を知り何年かぶりに会いに行く話「夕の鐘」。若い女のブロンズ像を巡って昔の友人たちを思い出す話「風車」。散歩中ちらっと見た男の容貌から軍隊時代のある男のことを思い出す話「その男」。 郷愁を感じる話もあれば、ミステリーじみた話もある。いずれも作者のイメージが的確に読者に伝わってくる。 作者のことを知らなかったのも仕方がない。1944年の芥川賞を得ているにもかかわらず市販されている本が殆どない。古本屋で手に入れるか図書館で借りるしかない状態である。 山田詠美のような目利きの作家によってアンソロジーに編纂されたことによって自分の目に止まったのもなにかの縁だったのだろう。 (2019.2.18) |

---小津ごのみ---by 中野 翠 |

小津安二郎監督の「小早川家の秋」を映画館で見たのは昨年の12月15日だった。それから「長屋紳士録」「秋刀魚の味」と立て続けに小津作品を見て感心した。全然退屈ではないと知った。むしろ前半はゆったりしているが後半になるといろいろのことが怒涛のごとく切羽詰まって来て迫力がある。 もっと小津作品を見たくなったがいつどこで上映されるかわからない。「小津安二郎名作映画集10+10」というDVD全10巻を購入した。これならいつでも見たいときに小津作品を見ることができる。 小津作品はどれも同じようだ、という意見がある。確かにとの作品も似ている。台所のセットは同じものを使いまわしているのでは、と思われるほど似ている。どの作品もも妻や娘と別れたあとの老後の生活への恐れと不安を描いている。 だからといってどの作品も見始めると夢中になってしまう。 図書館で笠智衆の「大船日記」と中野翠の「小津ごのみ」を借りてきて読んだ。

笠智衆は日本人なら知らない人はいないだろう。彼は小津作品のほとんど全てに出演している。小津監督のお気に入りであり、小津映画の核に相当する俳優である。 「大船日記 小津安二郎先生の思い出」は笠智衆が亡くなる2年前に出した本である。小津監督の生の声を書ける最後の俳優さんだけに貴重な証言がたくさん詰まっている。何よりも俳優が演技することを嫌ったという監督がどういう演出をしたのかわかって興味深い。 「小津ごのみ」は小津ファンの中野翠が小津映画を微に入り細に入り切り刻む。画面に映る数個のグラスの中のお酒の液面がすべて同一の水位になっているのを発見したり、女優さんたちが着る着物の柄と帯の柄を考察したり、監督がいかに画面の構成に神経を使っているかわかって興味深かった。 話の筋だけを漫然と追っていたのではとても気が付かない。自分では何回見ても気が付かなかったろう。 筆者は「JAZZ」とか「落語」とかいう分野があるのと同様に「小津」という分野があって当然だろう、と述べている。 去年の暮、DVD選集を買っておいてよかった。 (2019.2.12) |

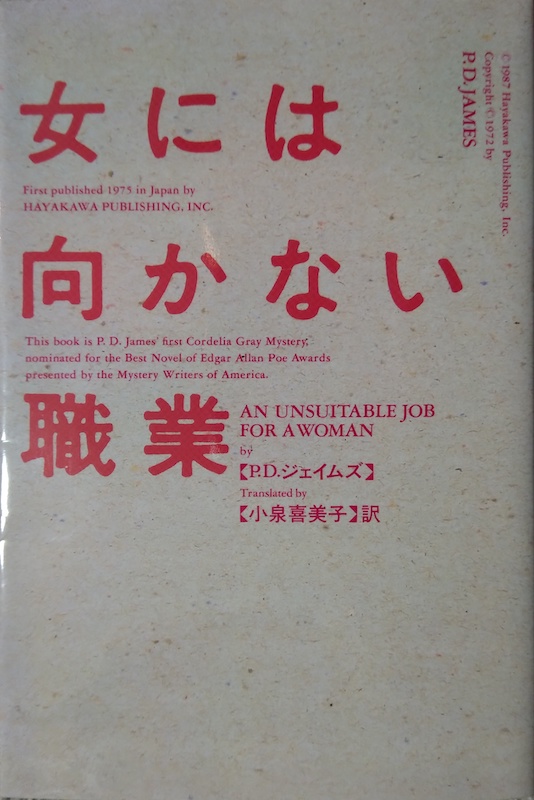

---女には向かない職業---by P.D.ジェイムズ |

原題も"An Unsuitable Job For A Woman"、「女には向かない職業」だ。 コーデリア・グレイがいつも通りの時刻に出勤した時、探偵事務所の共同経営者、バーニー・プライドは自殺していた。 22才のコーデリアは途方に暮れて、いつものパブに昼食に行く。馴染みのウェイトレスは言う。「新しい仕事を探すんでしょう? どう考えたって女には向かない職業だよ」 彼女は答える。「バーで働くのと変わりないわ。いろいろの人に会うという点では」 彼女の元に依頼人がくる。依頼人はケンブリッジの大学教授。息子が自殺した。彼が何故自殺したのか突き止めてほしい。 コーデリアはロンドンからケンブリッジへ出かけて行く。読者は若い探偵に案内されるようにイギリスの学生の街ケンブリッジへ入り込んでいく。そこでの教授と学生の関係、学生たちの生活を若い探偵と一緒に知っていく。 著者P.D.ジェイムズの筆は異国の地に迷い込んだドン・キホーテを描くかのようにコーデリアをケンブリッジに放り込み、様々な体験をさせる。 学生の死は自殺ではなく他殺であると推測し始めたあたりからコーデリアの身辺に危険が忍び寄ってくる。 著者は謎解きよりもむしろ若い探偵コーデリア・グレイの成長していく様を描こうとして本書を書いたものと思われる。 ラスト近くで慟哭するコーデリアを見て、読者は一人の人間が1段階成長した姿を見ることになる。 (2019.2.9) |

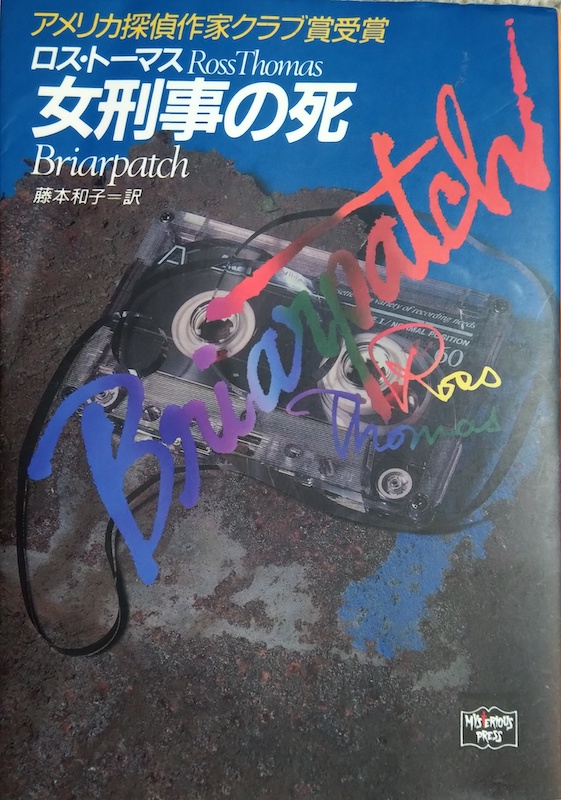

---女刑事の死---by ロス・トーマス |

原題は"Briarpatch"、「荊の藪」の意味だ。 冒頭、女性刑事が仕掛けられた爆弾で爆死し、彼女の兄が葬式のために東海岸から西海岸へ来る。葬式の2、3日前に到着した彼は妹の死に関して関係したと思われる人たちと面会する。 妹は何故殺されたのか。原因はそう単純なものではなかったということに気がつき始める。まるでいばらの藪に入り込んでしまったかのように複雑な人間関係が現れてくる。その中には自分の青春時代の友人たちも関係していた。 単純な殺人事件と思われたことが政界も巻き込んだ複雑な様相を現し始める。謎解きを想定して読み始めると肩透かしを食わされる。 ロス・トーマスという作家は良い意味で読者を裏切る。予定調和を潔しとしない作家である。 (2019.2.6) |

---クリスチィ短編全集5---by アガサ・クリスティ |

第5巻はポワロものの中編4編。東京創元社のクリスチィ短編全集はこれで完結となる。 「厩舎街の殺人」「謎の盗難事件」「死人の鏡」「負け犬」それぞれが凝った力作である。 「厩舎街の殺人」はクリスティ得意の密室ものだ。あるべきところにない、あってはならないところにある、といった心理の盲点をついたところに工夫がある。 「謎の盗難事件」でも同様の工夫で不思議な盗難事件を設定する。 「死人の鏡」は「クリスチィ短編全集3」の中の「第2のドラ」と同工異曲の作品である。同様の設定で同様の被害者が殺されるが犯人は別の人物となっている。クリスティの工夫の仕方が興味深い。 「負け犬」はクリスティ独特の心の闇を描いた作品である。召使いのジョージが話すジェマイマ伯母の話はなるほどと思わせるほど人間性の真実を言いつくしていてしかも犯人を暗示している。ポワロも「きみの話は決して忘れないからね」と感心する。 (2019.1.29) |

---クリスチィ短編全集4---by アガサ・クリスティ |

第4巻はポワロもの9編、ミス・マープルもの1編、パーカー・パインもの2編、その他1編という構成になっている。この巻は純然たるミステリーで占められている。 パーカー・パインが紛失したダイヤモンドのありかを探す「ヨット・レース事件」。ミス・マープルの一人語りによって消えた犯人の謎を解き明かす「ミス・マープルは語る」。 その他1編は「暗い鏡のなかに」はダークな話だ。クリスティには時々心の暗い闇を描いた作品がある。 パーカー・パインが結婚に反対する母親を独特の方法で説得する「ポレンサ入江の事件」がしゃれていて面白かった。最後に男の方が少し浮気心を見せるところは、そう単純にはいかないぞ、というクリスティの皮肉が効いている。 9編のポワロものはいずれもポワロが最後に不思議な事件の謎解きをするという話である。クリスティはポワロものを数多く書いているが、手際よくスパッと決まる事件は少ない。そういう風にポワロが解釈しただけではないか、と思われる事件が多い。「バグダッドの櫃の謎」「夢」「二重の罪」の解決法は少し無理があるのではないか。 (2019.1.27) |

---クリスチィ短編全集3---by アガサ・クリスティ |

第3巻には10編の作品が収められている。この巻は純然たるミステリーで占められている。 巻頭には有名な「Three Blind Mice(三匹のめくらのネズミ)」。戯曲にもなって上演回数がギネス級に多いということでも有名である。 これは雪に閉じ込められた宿に経営者夫婦と4人の客がいてその中に殺人犯が潜んでいる。駆けつけた刑事がひとりひとり尋問する。登場人物は7人、舞台は閉じ込められた宿という単純な構図の中で人間模様が繰り広げられるという舞台向きの話だ。 その他ミス・マープルものが4編、ポワロものが4編、ハーレ・クインものが1編収められている。バランスの良い短編集である。 ミス・マープルものの中では「申し分のない女中」が面白かった。ミスばかりする女中をクビにして完璧な女中を雇ったつもりが…、という話。ミス・マープルの日常生活に潜むなぞを見抜く眼力の鋭さに感心する。 ポワロものはいずれも取って付けたような不自然な話で感心しなかった。その場にポワロが登場する必然性も感じられなかった。 「恋愛を探偵する」は短編集「謎のクイン氏」から外れた1編である。なぜ外したかはわからないが、出来が悪いと判断したのかもしれない。 (2019.1.21) |

---クリスチィ短編全集2---by アガサ・クリスティ |

第2巻は神秘主義的な第1巻とはうって変わってハリウッド映画のロマンティック・コメディ的な作品が収められている。 題名を見ても「イーストウッド氏の冒険」「日曜日には果物を」「エドワード・ロビンソンは男でござる」「六ペンスの唄」「ジェインの求職」といった具合である。大きなトリックや謎というよりも日常生活の冒険的なものが多い。 売れない作家が詐欺師グループに騙される話「イーストウッド氏の冒険」。 果物を買ったつもりがかごの底に大きなルビーが入っていた話「日曜日には果物を」。 海岸に遊びにいって脱いだズボンを間違えて履いたらポケットに宝石が入っていた話「エドワード・ロビンソンは男でござる」。 その他いずれもクリスティが楽しんで書いたに違いない話を12編集めた短編集である。 (2019.1.17) |

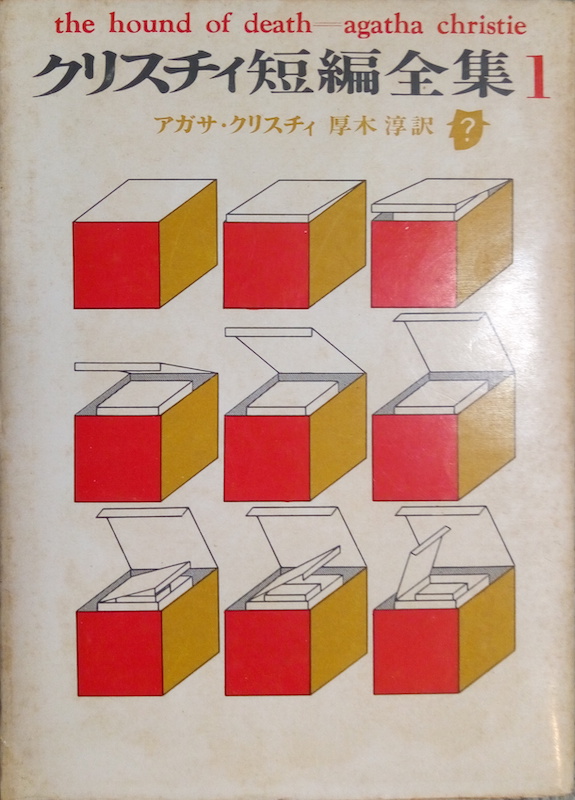

---クリスチィ短編全集1---by アガサ・クリスティ |

創元推理文庫の「クリスチィ短編全集」を1巻から5巻まで読んでみようと思う。ミステリー好きにはハヤカワ文庫と並んでおなじみの文庫である。 第1巻には12の短編が収められている。この巻にはポワロやミス・マープルに代表される謎解きものではなく、神秘主義的な作品が集められている。 列車に乗り合わせた3人の知り合い同士が話していると、誰も知らない4人目の乗客が突然話に加わり不思議な話をする「第四の男」。 子供が亡くなっている子供と遊ぶ「ランプ」はヘンリー・ジェイムズの「ねじの回転」を連想させる。 恐山のイタコのように死者を蘇らせることのできる女性の話「最後の降霊術」は怖い。 「翼のまねき」は金持ちの男が不思議なメロディの楽器の音を聞いたことから回心して全財産を協会に寄付してしまうという話。 マレーネ・ディートリッヒが主演した映画「情婦」の原作として有名な「検察側の証人」もこの巻に入っている。 謎解きばかりではない、というクリスティの多様性をまとめた短編集である。 (2019.1.15) |

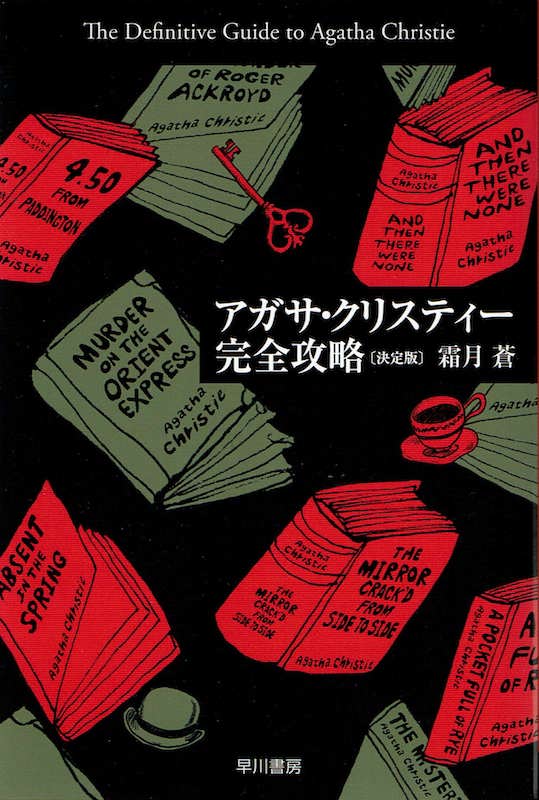

---アガサ・クリスティ完全攻略---by 霜月 蒼 |

早川書房から出している全てのクリスティ作品を読んで評価した本である。評価というからには点数がついている。5段階で5点が満点、この意味は「未読は許さん。走って買ってこい」ということらしい。 こういうことでこれは傑作である。と著者は述べる。説得力があり、思わず読みたくなってしまう。 この作品は点数は低いがこういう隠れたメッセージが潜んでいて、それはこういう意味である、と言われるとそれも読みたくなる。 著者はポワロもの、ミス・マープルもの、ノンジャンルもの、それぞれにベストテンを作る。最後に総合のベストテンを発表する。うーん、こういう順番になるのか。 もちろんミステリーのベストテンというものは読んだ人それぞれで違う。皆自分なりのベストテンを持っている。でも他人のベストテンを見るのも楽しい。 とりあえず著者が5点をつけた作品は今年中に読んでみようと思う。 ちなみに著者が選んだミス・マープル物のベスト5は、

総合のベスト10は、

となっている。 (2019.1.10) |

---セント・メリーのリボン---by 稲見一良 |

名作「ダック・コール」の作者稲見一良の短編集である。 本作には5編の短編が収められている。主人公はそれぞれ違うがいずれもひょうひょうとした雰囲気を漂わせた素浪人のような人物である。多分作者本人の経験や考え方を共有する人物なのだろう。 追われる男が雪の降る山奥で独り住む老人に助けられる話、「焚火」。 戦争中の出来事と現在が交差する話、「花見川の要塞」。 後部座席の射撃手を乗せたまま胴体着陸する話、「麦畑のミッション」。 やくざの荷物を横取りする赤帽の話、「終着駅」 猟犬専門の探偵と盲導犬を失くした少女の話、「セント・メリーのリボン」 いずれも読了後、心に温かいものを残していってくれる短編である。 (2019.1.6) |

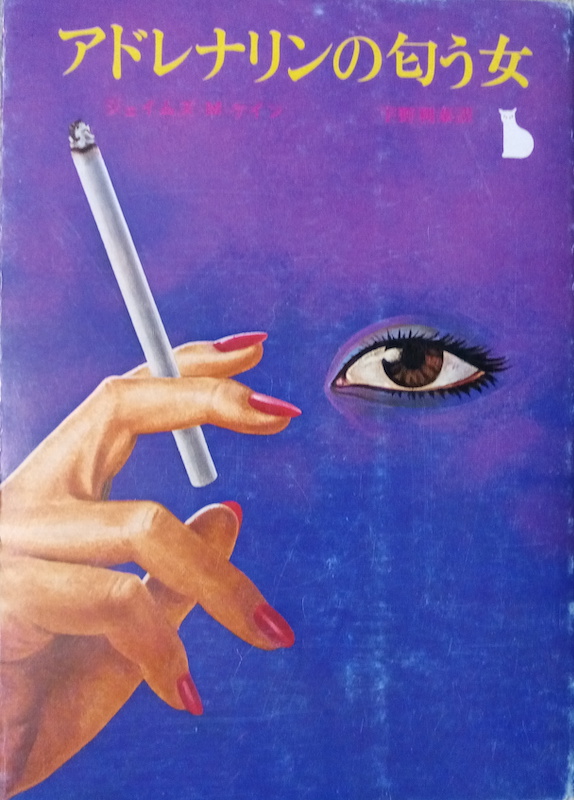

---アドレナリンの匂う女---by ジェイムズ・M・ケイン |

「郵便配達は二度ベルを鳴らす」の作者である。 彼の作品はミステリーではない。謎などどこにもない。あるのは男と女の生々しい感情である。出会った瞬間、犯罪へ向けて物事は動き出し傾斜はどんどん急角度になり止まらなくなる。 誰にもどうすることもできず、破局へ向かうしかない。 ケインは淡々とそのありさまを記述する。感情に揺り動かされる男女を無感情に冷酷に記述していく。 アドレナリンの匂う女とその母親、そして二人の間で右往左往する男が転落していく様子を我々は手をこまねいて読んでいくしかない。 (2019.1.3) |

Copyright(C) 2012 Umayakaji.com ALL rights reserved.