2025年

2025年

--- 今年印象に残った本10冊 (2025年) --- | |

|

--- フィレンツェからの手紙 ---by 松永悟一 |

本書は詩人である著者が43才から56才までの13年間にわたって書き継ぎ、67才の時にあとがきを書いて締めくくられた。本書の成立までになんと24年間かかっている。 著者はイタリアが好きで、なかでもフィレンツェが好きで、フィレンツェには6回行っている。1977年、47才の時にそれらの印象をまとめて「私のフィレンツェ」という題名の本を出版した。本書はそれをもとに、考察を付け足して編集しなおしたものである。 著者の頭の中でじっくり熟成したフィレンツェの印象である。さっと流し読みしては著者の思いに届かない。他の本を読んでいる間に、一日一章か二章ずつ、ゆっくり読んできた。

著者はフィレンツェに関して思いつくままのことを書いている。「神学生H君へ」と題した第七信では天正時代の遣欧使たちの運命に思いを馳せ、「僧侶Mさんへ」と題した第八信では独裁者ジロラモ・サボナローラを評する。サボナローラについて「内気であって傲慢というのは、厄介この上ない」または「理想主義者といわれる人間の恐ろしさ」と断じた。 また「画家Y君へ」と題した第九信では、画家フラ・アンジェリコについて述べている。そのほか、ベッキオ橋で買い物をした思い出などを述べている。 メディチ家発祥の地であり、イタリア・ルネッサンスの中心地であるフィレンツェは詩人である著者の琴線に触れるものを持っていたらしく、イタリアを訪れるとローマやベネツィアやペルージャではなく、この地を訪れるという。 (2025.12.24) |

--- 世界推理短編傑作集6 ---by 戸川安宣編 |

「バティニョールの老人」「ディキンスン夫人の謎」「エドマンズベリー僧院の宝石」等、全13篇の短篇が収められている。 【バティニョールの老人】 エミール・ガボリオ 途中下車。 【ディキンスン夫人の謎】 ニコラス・カーター 【エドマンズベリー僧院の宝石】 M.P.シール 途中下車。 【仮想芝居】 E.W.ホーナング 途中下車。 【ジョコンダの微笑】 オルダス・ハックスリー 途中下車。 【雨の殺人者】 レイモンド・チャンドラー 【身代金】 パール S.バック 【メグレのパイプ】 ジョルジュ・シムノン 【戦術の演習】 イーヴリン・ウォー 【九マイルは遠すぎる】 ハリイ・ケメルマン 【緋の接吻】 E.S.ガードナー 【五十一番目の密室またはMWAの殺人】 ロバート・アーサー 【死者の靴】 マイケル・イネス (2025.12.16) |

--- 野上弥生子短篇集 ---by 野上弥生子 |

「死」「或る女の話」「茶料理」「哀しき少年」「山姥」「名月」「狐」の7篇の短篇が収められている。 【死】 数人の作家仲間が時々集まって取りとめのない話をしあう。ある時、意地の悪い祖母について話し始めた女性に続いて、別の女性は簡単に死んでしまう例をあげた。語り手の作家は自分の祖母の悲惨な運命について思い出していた。怪談というのはこういうところから始まるのだろう、と思った。 【或る女の話】 女性が自立できなかった時代の話。15才で結婚したのち、不運が重なり、5度結婚した女性の半生を描く。 【茶料理】 著者の短篇集には必ず選ばれる作品である。語り手が大学生時代下宿していた家のお嬢さんと語り手が十数年後に会う。漱石の「こころ」に似た展開だが、お互いに家庭を持った二人の心情が余韻となって伝わってくる。 【哀しき少年】 思春期の少年の心情を描いた作品である。 【山姥】 著者自身を思わせる女流作家が主人公である。彼女は一年の半分以上を軽井沢の別荘で生活している。近くに住む炭焼きの老人やキノコ取りの老人との交際を描いている。 【名月】 九州の老舗醤油醸造屋フンドーキンの創業家に生まれた著者が、母親の死に際に故郷に帰省した時の話である。副題「亡き母上の霊に捧ぐ」の通り、母親が亡くなり、葬式を済ませるまでのことを書いた小説である。 【狐】 主人公は銀行をやめ、結核の治療のために軽井沢に転居する。彼と妻の軽井沢での生活を描いた作品である。 (2025.12.13) |

--- 風花病棟 ---by 帚木蓬生 |

「メディシン・マン」「藤篭」「雨に濡れて」「百日紅」「チチジマ」「顔」「かがやく」「アヒルおばさん」「震える月」「終診」の10篇の短篇が収められている。 短篇とはいってもひとつひとつの話が重量級である。続けて次々と読むことはできない。一話読むたびにため息をつき、涙をぬぐい、別のことをして心を空にしてからでないと、次の物語には進めない。 これらは作った話ではなく、開業医でもある著者自身の体験が詰め込まれているからだろう。 「白い夏の墓標」に感心した筆者は、帚木氏の作品を何冊か図書館から借りて読んでみた。「三たびの海峡」「閉鎖病棟」「十二年目の映像」「ヒトラーの防具」である。なかでも「三たびの海峡」と「閉鎖病棟」は文学賞を受賞している。結果、いずれも途中下車してしまった。いかにも作り物めいた展開に辟易したからである。 本短篇集にはそれがなかった。特に「雨に濡れて」「チチジマ」「顔」「アヒルおばさん」では、長編を読了したかのような感動を覚えた。 10篇すべての話に嘘や作り物の匂いがなく、著者自身の血が通った文章が心に残った。 (2025.12.10) |

--- 白鯨 ---by ハーマン・メルヴィル | |||||||||||||||||||||||||

本書(新潮文庫版)は翻訳家の田中西二郎が1950年代に翻訳した。2006年に改版され、文字が大きくなって読みやすくなった。 岩波文庫版の「白鯨」は小説家の阿部知二が1950年代に翻訳したものが残っていたが、2004年にアメリカ文学者の八木敏雄によって新訳されたものに代わった。 村上春樹が言うように、翻訳の寿命は50年が相場らしい。1950年代に訳された岩波文庫版には、今日では使われない言葉が時々見られる。スターバックの役職名が「一等運転士」となっているが、今では「一等航海士」が普通だろう。 だが文章の力強さとなると旧版の岩波文庫に一日の長がある。小説家・阿部知二の文章は格調が高い。エイハブ船長とスターバックの対決のシーンではそれが顕著に表れている。

スターバックは、「鯨を怖がらんようなやつは、俺のボートに乗せぬ」という。「最も信頼すべき有用な勇気とは、目前の危険の大きさを正しく測定するところから生まれるものであるばかりでなく、少しも恐怖を知らぬ人間は、臆病者よりもさらに危険な同僚だ」、という。自分の仕事に忠実で沈着冷静、時には船長に対しても遠慮をしない、一等航海士のスターバックの存在は物語が進んでいくにつれて、徐々に存在感を増していく。 北大西洋のナンタケットを出港し、アフリカの希望峰を回ってインド洋に出て、マラッカ海峡を通り抜けて、台湾の沖から日本列島の南を通って、一頭の鯨を追いかけるエイハブ船長。その姿は、見果てぬ夢を追い求めて、旅を続けるドン・キホーテの姿と重なる。それが男の生き方の一つの典型であればこそ、彼らの物語は永遠に読み継がれてゆく。 酒が原因で妻子を失った鍛冶屋のパースは、ピークォド号の便利屋として船に乗っている。彼はエイハブ船長の鯨骨の足を修理し、壊れた机や蝶番をし修理する。捕鯨船ピークォド号はエイハブ船長や一等航海士のスターバック、二等航海士のスタブら個性的な乗組員ばかりでなく、鍛冶屋や食堂のコック、下働きの少年らを乗せて、世界中の海をひた走る。たとえ目的地が地獄の底であったとしても・・・。 元捕鯨船の乗組員でもあったメルヴィルは、語り手のイシュメールに捕鯨に関する知識や鯨に関する雑学ばかりでなく、古今東西の故事や歴史を語らせる。特に目につくのは旧約聖書に書かれた故事だ。エイハブ=アハブ、イシュメール=イシマエル、ピーレグ=ぺレグ、ビルダド=ビルダデ、イライジャ=エリア等々旧約聖書からとった名前が数多く出てくる。まるでメルヴィルが旧約聖書を自分なりに書き直したもののようである。本書を書き上げた時の彼の年齢は32才。若い。この若さで世界文学の古典と称される本を書き上げたとは・・・。 世界中の海を追い回したあげく、追撃ー第一日(The ChaseーFirst Day)、追撃ー第二日(The ChaseーSecond Day)、追撃ー第三日(The ChaseーThird Day)の三日間の戦いで結末となる。ここにはどんな冒険小説の記述より激しく、強烈な戦いのありさまが描かれている。 ー ー ー ー ー 本書は2007年発行で、56刷である。初版発行が1952年であるから、55年間で56刷、毎年増刷されていることになる。毎年のように休版あるいは絶版になる本が多い中でこの成績は優秀である。ちなみに手元にある岩波文庫の増刷数を調べてみると、次のようになっている。1956年初版発行、1982年27刷。26年間で27刷である。やはり毎年増刷している。 すべての古典文学が増刷されているわけではないのに、本書が増刷され続けているのには何か理由があるに違いない。結論から言うと、多くの読者を惹きつけるだけの魅力があるとしか思えない。その魅力はなんなのか。発行から120年後にシアトルで発足したコーヒーチェーン店の名称に、本書に登場する一等航海士の名前が付けられたこともその理由の一端だろう。

夢枕獏の「白鯨 MOBY-DICK」はメルヴィルの登場人物を使った創作のようである。機会があったら読んでみたい。 (2025.12.8) |

--- 太宰治の辞書 ---by 北村 薫 |

「空飛ぶ馬」(1989年)、「夜の蝉」(1990年)、「秋の花」(1991年)、「六の宮の姫君」(1992年)、「朝霧」(1998年)と続いてきた「私と円紫さんシリーズ」の最新作が「太宰治の辞書」(2015年)である。前作から7年経っている。 日常の謎を落語家の円紫さんに解いてもらうという成り立ちからいうと3作目の「秋の花」で一区切りだったのではないだろうか。それまで毎年発表されていたものが、「六の宮の姫君」から「朝霧」まで6年、「朝霧」から「太宰治の辞書」まで7年かかっているところを見ると、だいぶ苦労して話を作っているように思える。 だからといって「六の宮の姫君」や「朝霧」や「太宰治の辞書」が面白くないというわけではない。なかでも「六の宮の姫君」と「太宰治の辞書」は日常の謎というよりも、文学作品における謎という面を強く打ち出している。芥川龍之介や太宰治が好きな人、あるいは興味を持っている人にとってこの2冊は舌なめずりをするほど興味深い。 本書では太宰の「女生徒」を取りあげている。この作品はある女学生の書いた日記を太宰が再構成したものである。90パーセント以上女学生の書いたものであっても、残りの10パーセントを太宰が付け加えたことで、立派に太宰の作品になっているという。 その中に女学生がロココ式の料理を作る場面がある。編集者の「私」は「ロココといふ言葉を、こないだ辞典で調べてみたら、華麗のみにて内容空疎の装飾様式と定義されていたので・・・」という文章に注目する。太宰が調べたのはどの辞典だったのだろう。「私」は国会図書館から、大学の図書館から地方の図書館まで調べるが、どの辞書にも上記の説明は出てこない。 ある日、上野の鈴本へ春桜亭円紫さんの高座を聴きに行く。高座の後自分の疑問を聞いてもらうためだ。 普通は読み飛ばしてしまう文章も、興味の持ちようによっては、十分謎めいてくるものだ。 (2025.11.28) |

--- 死体を無事に消すまで 都筑道夫ミステリー論集 ---by 都筑道夫 | |

ミステリー作家、時代小説作家として有名な都筑道夫のミステリー論集である。 本書は3章に分かれていて、(I)ではミステリーについての評論、(II)では外国のミステリー作家論、(III)では日本のミステリー作家論という構成である。 筆者はミステリーについて自由自在に書いた(I)が興味深かった。本書が発行されてのは1973年であるため、その時においてトレンディな作家を取り上げているのが面白かった。 たとえば本書では、フレドリック・ブラウン、エヴァン・ハンター、イアン・フレミングなどといった今日では大御所といわれる作家たちが、新進の作家なのである。1968年に亡くなったコーネル・ウールリッチも本書ではまだ亡くなってほどない時期にあたっている。 (III)では久生十蘭に多くのページを割いている。当時も今も久生十蘭の小説は日の目を見ているとはいえない。著者は久生十蘭の小説がもっと広い読者層に認められるべきである、と述べている。 (II)で奇妙な味の小説ベスト5を載せている。以下に挙げておく。

(2025.11.27) |

--- 珈琲が呼ぶ ---by 片岡義男 |

片岡義男という作家は筆者が十代の頃から活動していた。現在も同じように活動している。1939年生まれ、今年86才になる。本書を出版したのは2017年、78才のときである。内容は数十年前と変わらず、若々しい。老成しない作家である。 本書はタイトルのように、コーヒーについてのあれこれを考察したエッセイ集である。日常生活における、音楽シーンにおける、そして映画において現れるコーヒーの様子が著者独特の視点で書かれている。 「七十年前の東京で日曜日の夕暮れのコーヒー」という章では、黒澤明の映画「素晴らしき日曜日」を取りあげる。著者は、東京のある街でデートするカップルが、思い切って喫茶店に入り、コーヒーを飲んだ時のほろ苦い場面を語っている。 その他の映画では「バグダッド・カフェ」や「パルプ・フィクション」や「ダーティー・ハリー」などにおけるコーヒーの興味深い取りあげ方について述べている。 「ついに飲める一杯のコーヒー」から後は著者自身の話だ。若いころの話から最近までの話。どの話にもコーヒーは登場する。20才前後から50年以上業界で仕事をしてきた著者はどんな話を持ちかけられてもびくともしない。まして主題がコーヒーとなると自由自在である。 本書は著者が気軽に書いているだけに、読者としても机の前でじっくりと読むには不向きである。暇な時間に寝転がってとか、喫茶店でコーヒーを頼んでゆっくり読むのに適している。 (2025.11.25) |

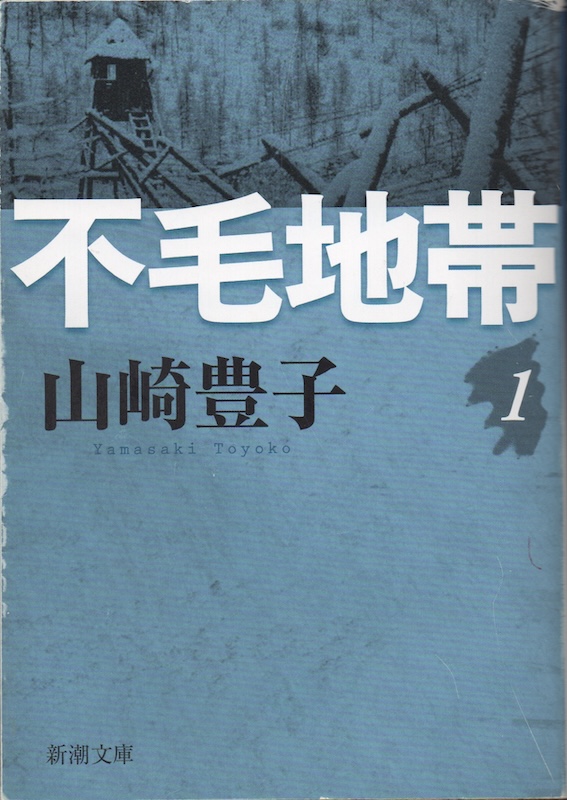

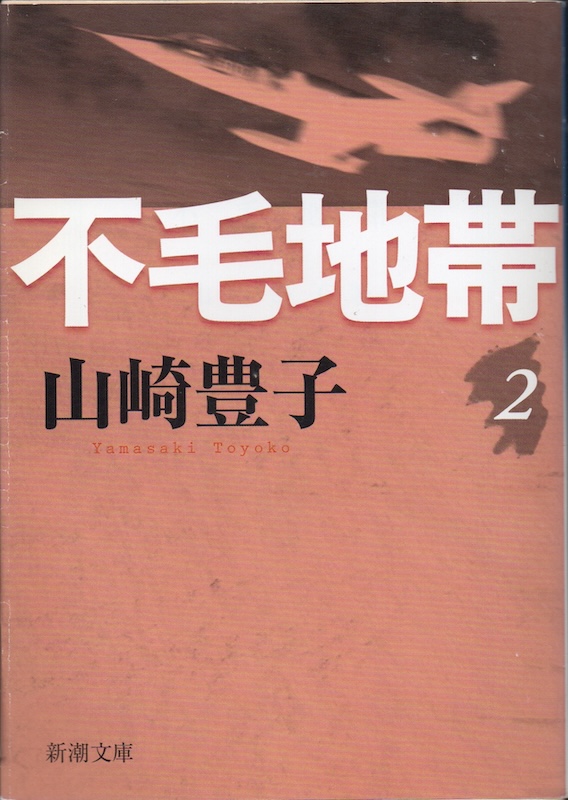

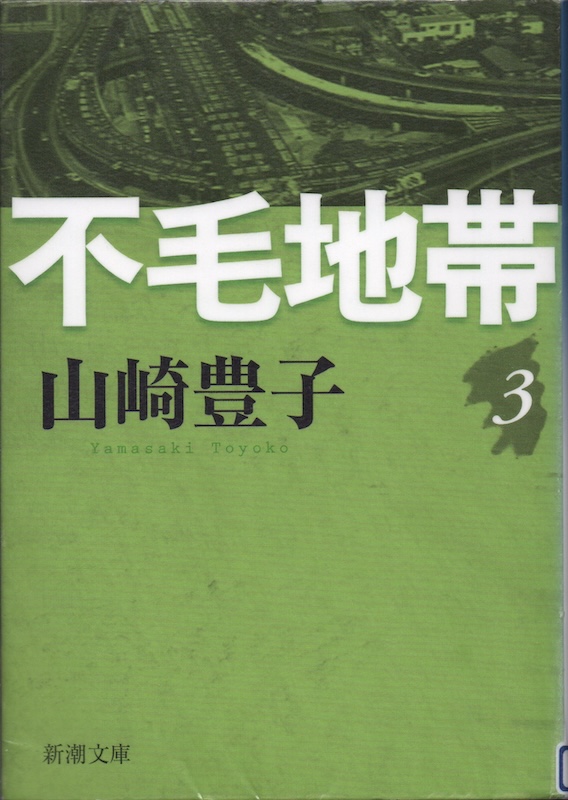

--- 不毛地帯 ---by 山崎豊子 |

主人公は終戦時大本営参謀を務め、戦後ソ連に11年間抑留され、帰国後総合商社に招かれ辣腕をふるう。この壱岐正という男の経歴は瀬島龍三という実在の人物と同じである。著者は瀬島氏の経歴を調べ、本人からのインタビューや文献に作家的想像を加えて本書を書いた。 作中の壱岐正はストイックであまり人間味のない人物として描かれている。作中に登場する壱岐のライバル会社に勤める鮫島辰三という人物は、良くも悪くも人間味過多な人物として描かれているが、モデルになった瀬島龍三氏はこの二人を足して2で割ったような人物ではないかと想像する。 物語は第二次大戦末期から始まる。34才の若さで大本営参謀であった壱岐は満州でソ連に抑留され、シベリアの収容所を11年間にわたってたらい回しにされる。第一巻の大部分は過酷な収容所での生活の場面が描かれる。筆者の父親もソ連に抑留された兵隊のひとりであった。こんな過酷な生活でよく生きて帰ってこられたものだと思った。帰ってこなければ筆者も生まれていなかったのであるが。 抑留生活の末期、日本人捕虜の間にストックホルム症候群が蔓延する。これは加害者のソ連におもねろうとする心理で、捕虜が捕虜を虐待するようなことになる。このような地獄の境遇に11年間も暮らして、よく精神的に正常でいられたものだ。 商社時代の壱岐はかなり有能な社員である。彼が手がける大きな仕事は自衛隊の次期戦闘機の輸入、アメリカと日本の自動車会社の合併、イランの油田開発である。いずれも国家プロジェクトに近い大きな仕事である。 全5巻のうち4巻は商社時代の壱岐の奮闘が描かれている。社内外の足の引っ張り合いがリアルに描かれている。本当にこんな感じだったんだろうな、と思わせた。特にイランの油田開発では、各社スパイ小説顔負けの陰謀を仕掛け合い、ページを繰るのがもどかしいほどドキドキした。また、油田開発のような大きな国家プロジェクトでは、政治家たちはこういうふうに金をかすめ取るのかと思った。田中角栄がロッキード事件で5億円手に入れて検察に捕まったが、あれなどは氷山の一角だろう。 モデルになった瀬島龍三氏の経歴を見ると、入社2年目で航空機部長、3年目で事業本部長、4年目で常務、10年目に57才で専務、14年目に副社長になっている。大変なスピード昇進である。ちなみに入った会社は伊藤忠商事であった。ただ副社長になってから5年目に副会長になっている。なぜか社長にはなっていない。 筆者が知っている瀬島氏の消息は1982年から1987年まで中曽根内閣のブレーンであった時期だ。その間に土光臨調の委員をしていたことも新聞等で読んだことがある。当時筆者は瀬島氏に関して、表舞台には立とうとせず裏で策略をめぐらす策士という、暗いイメージを持っていた。 (2025.11.21) |

--- ロンサム・カウボーイ ---by 片岡義男 |

大藪春彦は本書の解説でこう述べている。 「皆、広大なアメリカの大地に生活を得ている人々を、スケッチ風なストーリーで描いていて、とても素敵だ。登場してくる男や女たちに、読者諸君は一瞬ふれあい、そして、さわやかに去ってゆく彼らを見送ることになるだろう」 著者片岡義男はまるでアメリカ人のような視点で、かつアメリカ人のような精神で本書を書いている。 本書に載っている話はどれも少し前のアメリカの風景を切り取ったものである。その風景に懐かしさを感じ、後になってもう一度その中に身を置いてみたいと思った時に読み返したくなる本である。

以下に書くことはすべて蛇足である。 【六杯のブラック・コーヒー】 アメリカのトラック・ドライバーの生態を描く。 【拳銃つかいの最後】 町から街へ大型バスで移動する8人のミュージシャンたちの生態を描く。 【霧の朝はやく、二車線のハードライダーが・・・】 オートバイでジャンプする芸人の生態を描く。 【ライク・ア・ローリング・ストーンだって?】 住所不定、全米のホテルを泊まり歩きながら、賭けビリヤードで生活する男の話。これほど自由な暮らしというものはアメリカでしか成立しない。 【南へむかう貨物列車】 アメリカ大陸で東西南北を走っている貨物列車にまつわる話。機関士、ただ乗りするホーボーたち、沿線の住民たち。 【西テキサスの小さな町】 砂漠の真ん中に総人口が67名の小さな町がある。そこに「スリー・リングス・カフェ」という名前のカフェがある。そこの女主人からカフェの名前の由来、そしてこの町ができた由来を聞く。 【 【ブラドレーのグランプリ】 トリッシュ・ブラドレーという名の従軍牧師がどういういきさつで映画のカー・スタント・ドライバーになったか。 【ジョージア州では桃が熟れるころ】 この章に登場するウィリアム・バックレー・ジュニアという男こそ現代のカウボーイである。 【胸に輝く星】 痛快な保安官の話。さまざまな職業を転々としてきた彼は、最後にある町の保安官として雇われた。その仕事は彼にとって天職だった。 【パッシング・スルー】 車を運転しながら移り変わる景色を描写している。典型的なアメリカの地方の景色である。 【ロディオ・バム】 旅周りのロディオ・カウボーイが、ある町から始動する途中車が故障して立ち往生する。路上で数時間待ち、やってきた長距離バスに乗るまでの話。数時間待たないと自動車がやってこないところがアメリカの地方都市である。 【荒馬に 【カーニヴァルの女】 カーニヴァル(サーカス)で自動車の曲乗りをする女の話。 (2025.11.11) |

--- マルテの手記 ---by リルケ |

今回は松永美穂訳の「マルテ」を読んでみた。2014年に翻訳された本書は大山定一訳から65年経っている。村上春樹は翻訳作品の寿命を50年とした。50年経つと生活様式や言葉遣いが変化するからである。例えば巻きパンとか三日月パンとかいわれるよりもクロワッサンといわれる方がわかりやすい。 実際本書の方が大山訳よりも文章が平易で読みやすかった。ただ大山訳の方が文章の格調は高かったように思えた。

本書はデンマークの名家出身の28才の詩人が、家が没落した後パリに出てきて一人で暮らし始めた時に見たものや感じたこと、子供時代の思い出やヨーロッパの歴史に関する考察などの断章を71章つみ上げたものである。 この様式はウォールデン池のほとりで暮らしたソーローが用いた方法と同じである。日本では堀江敏幸が「河岸忘日抄」でこの方式を用いている。 本書は1904年リルケが29才の時に書き始め、1910年35才で完成した。一読脈絡のない順番で書いているように感じられるが、6年間かけて、推敲に推敲を重ねて書いている。彼が書いた散文による書物は本書一冊しかない。自分のすべてをデンマークの詩人マルテにたくして書いたのだろう。 彼は「ぼくは見ることを学んでいる」「もう言っただろうか? ぼくは見ることを学んでいる。そう、始めるのだ」と二度重ねて見ることを強調している。ソーローは「森の生活」で「見るべきものをつねに見るという訓練にくらべれば、どれほど善くえらばれた歴史または詩の課程も・・・なんであろうか?」と書いている。最近読んだ二人の作家が、その代表作で同じことを言っているのは興味深い。 本書を数十回読んだ五味康祐は「天の声 ー西方の音ー」の中で「マルテ・ラウリッズ・ブリッゲの手記」はどんな死を描いた文章よりも怖しい、と述べている。本書には死について書かれた章が多い。筆者には「どんな死を描いた文章よりも怖しい」と言い切るだけの読解力はない。今後五味氏のように本書を数十回も読むことができるのであろうか。 (2025.11.10) |

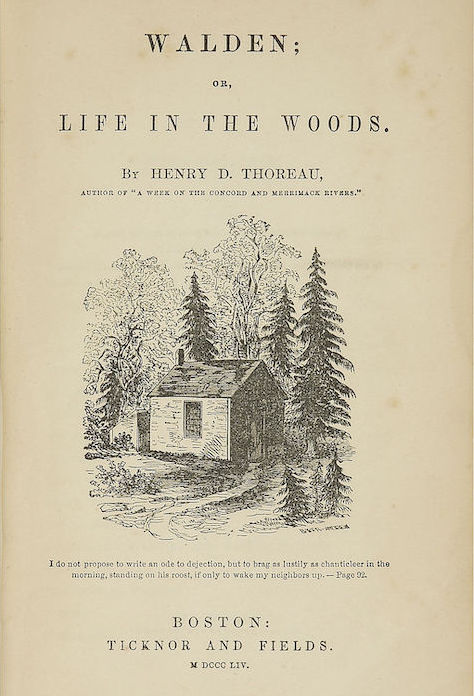

--- 森の生活 ーウォールデンー ---by H.D.ソーロー | |||||||||||||||||||||||||

ヘンリー・デヴィッド・ソーローは1817年にマサチューセッツ州のコンコードに生まれた。ハーバード大学を卒業後、地元で教師をしていたが、数年で辞職し、自然活動家となった。その初めての仕事が地元にあるウォールデン池のほとりに小屋を建て、そこで暮らすということだった。時に28才。彼はそこで2年2ヶ月間暮らした。1854年、37才の時にその体験をまとめて本にした。 彼が金を稼ぐために働いたのは大学を出て数年間に限られる。その後は自分の体験をもとにした文筆活動や講演によって生活していた。日本でいえばカヤックで全国を旅しているエッセイスト野田知佑に近い存在であろう。 1862年、結核のため44才で亡くなった。死後、「メーンの森」「コッド岬」「カナダにおけるヤンキー」などの著作が出版された。現在日本語で読めるのは本書のみである。

本書は日本で最初に翻訳出版されたのは1911年(明治44年)であった。現在まで約30冊の翻訳書が出版されている。筆者が読んだ本は1979年発行の岩波文庫版である。その他講談社学術文庫、宝島社文庫、ちくま学芸文庫、小学館文庫、角川文庫など、各社から次々に発行されている。版権の期限が過ぎているとはいえ、初出版から180年経って、これほど多くの出版社から発行されている本は珍しいのではないだろうか。 彼はウォールデン池のほとりに住もうとした目的について、以下のように書いている。 「ある自分だけの仕事」とは「人生の根本的な事実にのみ対面し、それが教えようと持っているものがわたしに学ぶことができないものかどうかを知ろうと欲」することだと説明している。

「自分たち自身あるいは自分たちの子孫のために財産を積むこと、一家をあるいは一国家を なかなかまわりくどい言いまわしである。本書が発表されたのは1847年、メルヴィルの「白鯨」が発表されたのは1851年でほぼ同年代である。当時のアメリカ英語による文章の特徴ではないか。

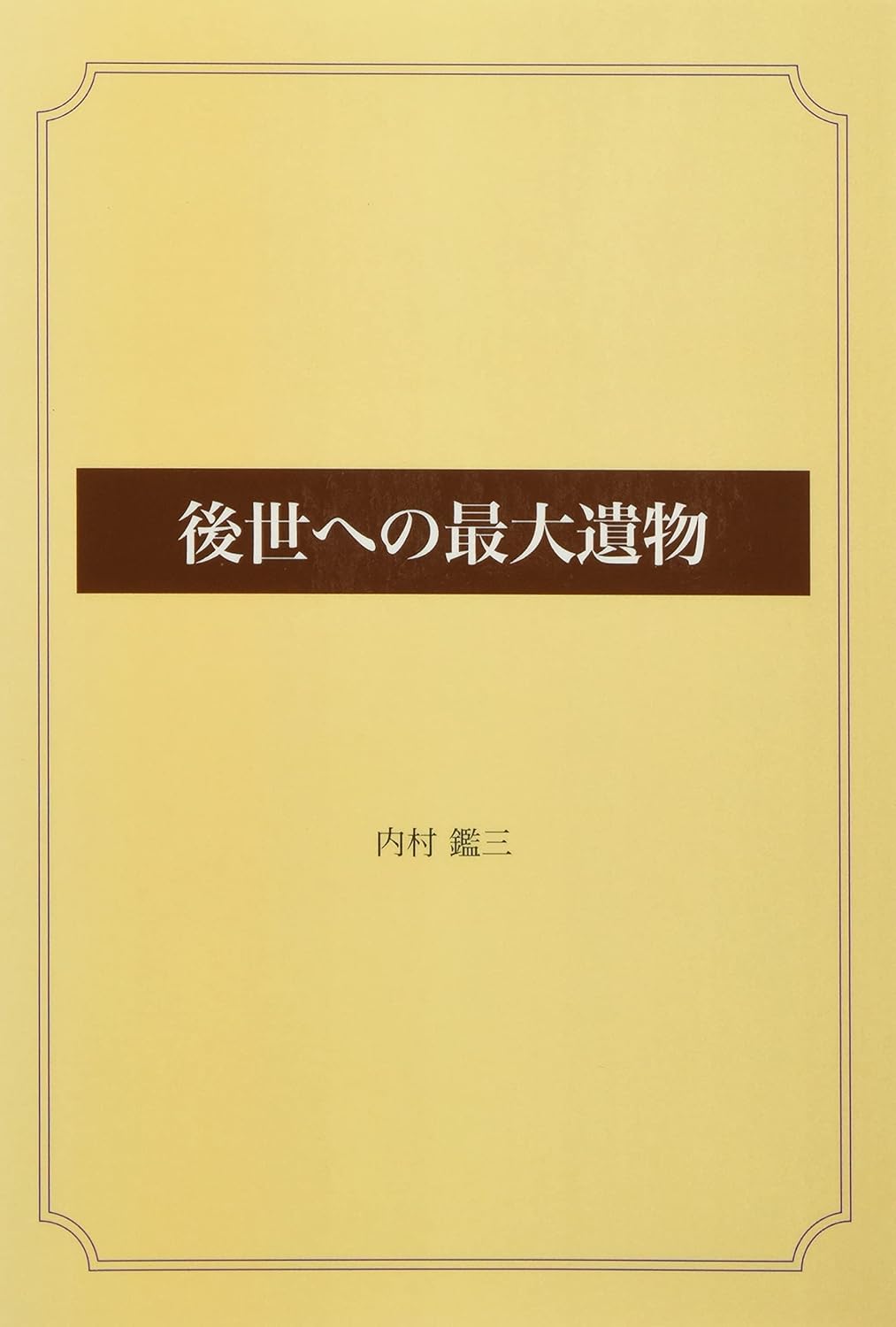

日本では1897年に内村鑑三が「後世への最大遺物」を発表した。内村が1894年7月、箱根で行われたキリスト教徒夏期学校での講演をまとめたもので、その内容において、ソーローと同様のことを言っている。こちらも力強く、説得力のある文章である。 著者は上記のような哲学的なことばかりを考えていたわけではない。自分が作った畑を、所属する村について、隣人たちについて、小屋にやってくる動物たちについて、そしてウォールデン池について語った。 ー ー ー ー ー 本書は古典と言われている本の中で、異例なほど数多くの出版社から発行されている。以下に並べてみる。調べてみると以下の他にグーテンベルク社、ミネルヴァ書房、19世紀堂書店など全部で12社の出版社から発行されていた。さらに写真集を加えると20社を超える。 内容はそれほど一般的とは思えないのに、なぜこの本がそんなに出版されているのだろう。

「経済」「住んだ場所と住んだ目的」から始まり、「春」「むすび」でおわる18のエッセイは、著者がウォールデン池のほとりの小屋で過ごした2年2ヶ月の間に少しずつ書き溜めたものであろう。その思考は森に吹く風の音や、木を渡るリスの足音やカケスの鳴き声など、コンコードの自然から受けて醸成したものだろう。 現代に生きる我々は毎日、新聞や雑誌やテレビ、そしてユーチューブなどから発信される情報を受けながら暮らしている。人工の情報にさらされた乾いた心が、無意識のうちにソーローが受けていたような自然からの生の情報を求めているのだと思える。 ソーローは言う。「若くあることをやめて、職業の踏み (2025.11.4) |

--- 日本短篇文学全集20 里見とん ---by 里見とん |

【銀二郎の片腕】 銀ニ郎という個性的な男を北海道の牧童たちの中に入れ、牧場の女主人と対決させる。ハードボイルドの世界である。里見とんというよりも有島武郎が書いたような小説である。 【三人の弟子】 三人の弟子とは孫悟空、猪八戒、沙悟浄のことである。彼らは誘拐された三蔵法師を探している。旅の途中、迎陽館という女の館に一泊滞在した後の彼らの会話が主体になっている。三人三様の性格があらわれていて興味深い。

【椿】 30半ばの叔母と20才の姪が同じ部屋で寝ている。夜半パサッと音がした。二人はギョッとして顔を見合わせた。・・・というだけの話である。 【秋日和】 小津安二郎監督の映画になった作品である。映画では三輪秋子に原節子、三輪アヤ子に司葉子、佐々木美也子に岡田茉莉子が扮した。短篇ではあるが、2時間8分の映画のすべてが含まれている。 (2025.10.30) |

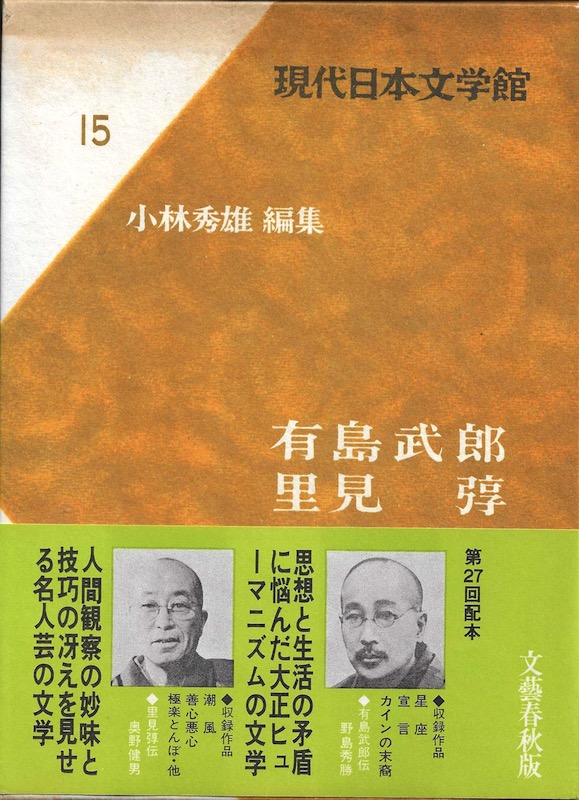

--- 現代日本文学館 有島武郎 ---by 有島武郎 |

【星座】 有島武郎といえば「カインの末裔」「或る女」「生れ出づる悩み」「惜しみなく愛は奪ふ」などが代表作である。この「星座」という中編は本書で初めて目にした。本書の編集者である小林秀雄はこの未完の中編小説を有島の代表作として本書の冒頭に持ってきた。 本編に特定の主人公はいない。札幌農学校(現在の北海道大学)に学ぶ8人の学生と彼らと関係のある女性たちによる群像劇である。8人の共通点は白官舎と呼ばれる寄宿舎の住人であることだ。有島自身札幌農学校で学び、白官舎に寄宿していた。 本作品は著者の体験をもとに、「若い生命が、いかに生まれるか、いかに萎むか、いかに育つか、いかに実るかを探ろうとする」ことを目的に書かれた。それぞれの人物があるときは切磋琢磨し、あるときは議論し、あるときは酒を酌み交わし、あるときは口論する。彼らの生活は、時代は違うが、筆者が学生時代寄宿していた学生寮の生活と似ている。20才前後の青年が共同生活をする場では、時代に関わらず同じようなことが起こるのだろう。 この作品は1,000枚を越す大作になる予定であったが、著者の死によって未完となった。 【宣言】 AとBがかわす書簡によって、彼らと彼らの周りの人物たちの関係が明らかになる構造になっている。主な登場人物はA、B、Y子、それにAの妹のN子である。この4人だけがなぜかアルファベットで記されている。 本作品は武者小路実篤の「友情」が書かれる4年前、雑誌「白樺」に連載された。武者小路は本作を土台にして「友情」を書いたのだろう。現在「友情」は残っているが、本作はほとんど顧みられていないのは不思議である。 【カインの末裔】 カインとアベルは、旧約聖書に登場する兄弟のことである。クリスチャンであった有島は旧約聖書から、人類最初の農耕の民、弟殺しの兄カインに注目し、一つの物語を作った。 吹雪が容赦なく吹き付ける北海道の原野を一組の男女が歩いてくる。広岡仁右衛門とその妻である。彼らは馬一頭と赤ん坊を連れてある農場に来た。乱暴者だが働き者の仁右衛門は与えられた耕地を耕した。暮らしは良くもなり、悪くもなった。全ては天候次第だった。 著者は、荒々しい北の大地から生まれ出たような人物を主人公にして、この神話的な物語を書いた。その文体といい、荒々しい人物描写といい、ハードボイルドの原型のような作品である。 ー ー ー ー ー 本書には有島武郎と里見とんの作品が掲載されている。この二人は実の兄弟である。兄弟は性格も作風も正反対、有島は謹厳実直、里見は融通無碍である。有島はストイックな世界を、里見は花柳界の世界を得意にしている。 その最後もまた対照的である。里見が長寿をまっとうしたのに対して、有島は45才の時、女流編集者と情死している。融通無碍な者が長生きをし、謹厳実直でストイックな者が相手に引きずられるようにして情死するのは、ある意味当然なことなのかもしれないが。 (2025.10.27) |

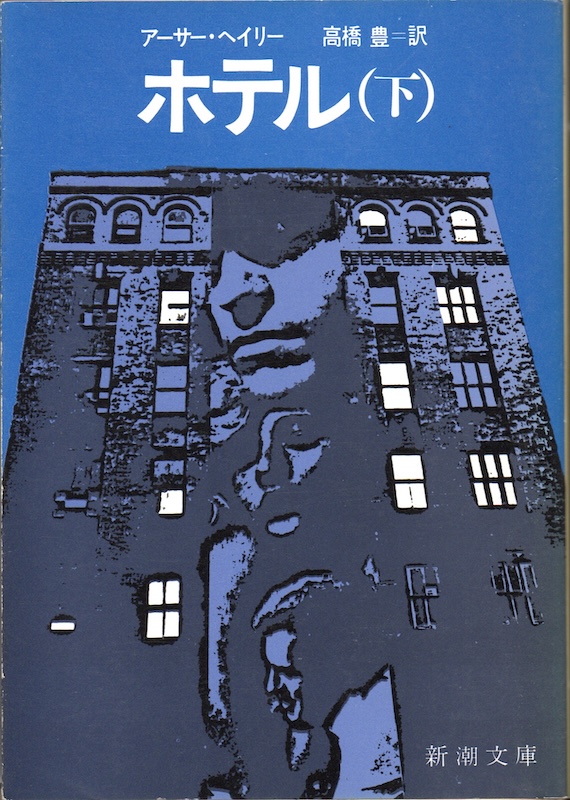

--- ホテル ---by アーサー・ヘイリー |

アーサーヘイリーの著作は過去「0-8滑走路」「大空港」「マネーチェンジャーズ」「殺人科刑事」を読んでいる。いずれも面白かった。 そして調べたことをそのまま列挙するようなことはしない。あくまで物語優先である。物語を楽しみながら、その業界についてあらゆることを知ったつもりになる。非常にお得な作家である。 筆者は現役時代、出張でホテルや旅館に泊まることが多々あった。国内ばかりかアジアを中心にヨーロッパやアメリカのホテルを泊まり歩いた。自分や同僚が病気になったこと、泥棒被害にあったこと、宿泊していたホテルが経営破綻し、他のホテルに移らなければならなかったことがある。 本書はニューオリンズの老舗ホテルの月曜日から金曜日までの出来事を描いている。宿泊客の病気、泥棒被害、らんちき騒ぎ、人種差別等社会で起こるさまざまなことが起こる。その他従業員の背任、経営状態の悪化、果てはホテルの乗っ取りなどがこの一週間で起こる。 主人公はホテルの副支配人である。彼は実質的な責任者としてホテル内で起きるあらゆる出来事に対処しなければならない。 読者はホテルや主人公の身の上に起こるさまざまな問題に一喜一憂しながら、ページをめくる手を止めることはできない。 (2025.10.23) |

--- 日本短篇文学全集20 永井龍男 ---by 永井龍男 |

【一個】 宮本輝の「本をつんだ小舟」に本篇が紹介されていた。同書には他に中野重治の短篇と上林暁の短篇「野」」が紹介されていて、たまたま所持していたがまだ読んでいなかったので読むことにした。

【青梅雨】 一家4人の心中の記事から始まる。場面は切り替わり、前日の4人の行動が描かれる。4人は和気あいあいと過ごし、明日心中するというような雰囲気ではない。・・・。 【朝霧】 X氏という老人の話。老人は徐々にボケてゆき・・・。 【胡桃割り】 ナッツクラッカー(胡桃割り器)を手にした画家は、それを使っていた当時の父親のことを思い出す。そして母親が死んだ時のことを。思春期の時代を回想する画家の話を聞きながら、私は・・・。 【蜜柑】 宮本輝はこの短篇を読んで父親のことを思い出している。「蜜柑」妻子のある男性が自分より15も若い女と箱根で一泊し、タクシーに同女して帰る途中の話だが、そのことと父親の思い出が微妙にシンクロするというのである。 【往来】 満州の新京(現在の長春)に単身赴任している男が、正月休みに日本の家族のもとで過ごす。妻や二人の幼い娘たちとの交流を描く。大連から長春まで延びている南満州鉄道(満鉄)の技術者であろう。筆者も子供たちが小さい頃、大連に出張していたことがあるので、この短篇の雰囲気はよくわかる。 (2025.10.19) |

--- 日本短篇文学全集27 上林 暁 ---by 上林 暁 |

【野】 宮本輝の「本をつんだ小舟」に本篇が紹介されていた。同書には他に中野重治の短篇と永井龍男の短篇「蜜柑」」が紹介されていて、たまたま所持していたがまだ読んでいなかったので読むことにした。

【夏暦】 私小説作家である著者は、自分の身の回りのことしか書かない。本篇は同居している妹と自分の三人の子供たちが20日間の留守の間に、骨休みに温泉に出かける話である。「野」で同居していた妻は精神病院に入院している。著者が行った鮫島鉱泉というのはネットで調べても出てこないので、仮の名称と思われる。内容からすると奥多摩あたりだと思う。 【聖ヨハネ病院にて】 妻は聖ヨハネ病院に入院している。著者は付添人に払う金がなかったので、自分が付添人になって、妻の病室に寝泊まりするようになった。その時の生活を書いた作品である。妻の病気は肉体的なものではなく、精神病なので治る見込みはほとんどなかった。他の作品同様、絶望的ともいえる境遇にもかかわらず、著者の文章はなんとなくユーモアがあり、余裕が感じられる。 【白い屋形船】 著者は61才、銭湯で脳梗塞が発症し、入院することになった。そのような状態のもとで、入院生活を書いている。記述はとびとびで、現実の話と夢の中の話が互い違いにあらわれる。脳梗塞にならなければ書けない話という意味では、著者は徹底して私小説作家という立場をつらぬいたといえる。 (2025.10.18) |

--- 白い夏の墓標 ---by 帚木蓬生 |

語り手は50才の細菌学者佐伯。だが主人公は佐伯の25年前の同僚黒田である。黒田はアメリカ軍の細菌研究所にスカウトされて渡米したが、数年後に交通事故で亡くなる。だが、佐伯が国際学会で会ったベルナール博士は、黒田はフランスで亡くなったという。 舞台のほとんどはフランスでの出来事であるが、描写が緻密で日本人の作家が書いたとは思えないほど、現実味がある。特に佐伯がパリから電車を乗り継いでフランスの片田舎まで行く場面は、読んでいる読者も旅行している気分になるだろう。 話が進むにつれて、黒田の生い立ちや性格や考え方、研究の内容などが徐々にわかってくる。特にウィルスを培養して変種を作るところは具体的である。 本書が書かれたのは1979年、著者32才の時である。著者は2023年、76才で引退するまで、精神科医と作家を兼業していた。 (2025.10.16) |

--- 本をつんだ小舟 ---by 宮本 輝 | |||

宮本輝の書評集である。この書評は書き方に一工夫してあり、14才から18才までに影響を受けた本を取り上げている。その本について、読んだ当時の感想と、その後読み返した感想を述べ、さらに初めて読んだ当時の自分の境遇を述べることによって、より重層的に一冊の本を紹介している。自分の人生と本の書評をからめて書き記すやり方は、北上次郎(目黒考二)や群ようこが得意としているが、それらとの違いは宮本輝の境遇がある意味で悲劇的だということである。この本は悲劇の中心人物である母親に捧げられている。 著者の思い出と一緒に語られる32冊の本はどれも興味深く、読んでみたくなる。同時に本書は32篇の短篇小説を媒介とした、著者の青年期の自伝でもある。読み進むにつれて、著者の父親の存在が大きくなってくる。これは自伝というよりも父親のことを書いたものではないのか。初めはひどい父親だと思っていたものが、徐々に人間的な魅力を持って、その存在が大きくなってくる。「流転の海」はいずれは書かれるべき小説であった。 著者は思春期にその年代にしては難しい本をたくさん読んでいた。それは彼の境遇から逃避するためだった。その境遇を作った責任者である父親からも何冊かの本を紹介された。ボードレールの「悪の華」、「山頭火句集」、柳田國男の「山の人生」、島崎藤村の「夜明け前」などである。 著者は島崎藤村の「夜明け前」を何度か読みかけたが、読了できず、30才を過ぎて初めて読了したと書いている。筆者は「チボー家の人々」も「戦争と平和」も「魅せられたる魂」も読了できたのに、「夜明け前」は今に至るまで読了していない。何度か読みかけた新潮文庫版の「夜明け前」は現在紛失したままだ。とりあえず購入しておくか。 本書で取り上げられた32冊を以下に記す。(この背景色の本は筆者も読んでいた)

(2025.10.15) |

--- 響きと鏡 ---by 吉田秀和 |

本書は吉田秀和の音楽評論以外の評論集である。話題は「能」や「チャップリン」、「相撲」や「歴史ドラマ」等多岐にわたっていて、著者の教養の幅の広さを示している。 相撲については「北の湖頌」と「痴愚日記」の章でかなりマニアックに語っている。同時代の力士貴乃花でも輪島でもなく、北の湖に入れ上げていた。北の湖の優勝が決まる取組みを見ることができず、家の外から窓をのぞいて奥さんから様子を聞くという話からは、とてもあの理論的な音楽評論家の姿とは思えない。 「TVの歴史ドラマ」では歴史の一面だけを強調したドラマの嘘臭さを取り上げる。TVドラマよりも小説を読んで、頭の中で想像する方が良い、と述べる。小説は「どのページから読み出し、どこでやめてもいいもの。言葉がいっぱいつまっていて一語一語ていねいに読まなければならないように書かれているもの」が良い。著者にとってはトルストイの「戦争と平和」がそうであり、音楽でいえばブルックナーかマーラーがそれに近い、と述べている。 さらに「戦争と平和」で、ボルコンスキーがたった一人戦場に横たわって、はてしなくひろがる青空を眺めているシーンを評して、「激流のようにうねりながら進んでゆく交響音楽にも、台風の目、いやへそというべき一瞬があり、それまでのすべてはそこに向かって流れ、そこに集中するように書かれ、その後のすべては、そこからまた新しい生命のダイナミックを与えられて流れ出す」と論じている。 「能」や「チャップリン」やその他の項目についても、著者ならではの深い考察がなされていて、対象に新しい解釈を与えている。 幅広く、深い教養に裏付けられているからこそ、著者の音楽評論には芯があり、説得力があるのだと思う。 (2025.10.13) |

--- 主題と変奏 ---by 吉田秀和 |

本書は吉田秀和の最初の著作である。1948年から1952年までに雑誌に書かれたエッセイをまとめて1953年に出版した。 吉田秀和は1913年に生まれた。父親は小樽で病院の院長をしていた。東京帝国大学のフランス文学科を1936年に卒業し、帝国美術大学でフランス語を教えたり、内務省地方局庶務課で英仏独語の翻訳をしていたが、戦後「自分の本当にやりたいことをやって死にたい」という思いが募って勤めを辞し、音楽評論を始める。98才で亡くなるまで、生涯のほとんどを自分の好きなことをして暮らした。 同年輩の友人に中原中也、小林秀雄、大岡昇平、斎藤秀雄、柴田南雄などがおり、斎藤秀雄の「子供のための音楽教室」の初代所長、戦後作った「二十世紀音楽研究所」の初代所長を務めた。「子供のための音楽教室」からは小澤征爾が出ている。 「音楽はほとんど数学的思考の厳密と透明を持ちながら、心情と感覚の世界を通じて、陶酔と忘我を実現してくれる」と述べ、「文学などなんという不純な夾雑物にみちみちたものだろう。思想もあぶなっかしい、あやふやなものだ」と書いている。彼の書いた文章は数学的であやふやなところがなく、文学的な隠喩や比喩も少ない、透明性に満ちたものである。筆者は不純な夾雑物にみちた文学作品や、あぶなっかしい思想書を読んだあと、無性にこのような書物が読みたくなる。 全7章のうち2章がロベルト・シューマンについて、2章がモーツァルトについて、残りがセザール・フランクについて、バルトークについて、そしてショーペンハウエルについて述べられている。このうちフランクについて書かれたものに心を打たれた。68年の生涯のほとんどを、教会のオルガン弾きとして貧しく暮らしていたフランクが、傑作を作曲し始めたのは60才を過ぎてからだという。遅咲きではあるが、いや遅咲きであるからこそ意義のある幸せな生涯だったと思う。 吉田秀和が35才から39才にかけて書いた初期の音楽評論集である。その論旨は終始明快で分かりやすい。 (2025.10.10) |

--- 安城家の兄弟 ---by 里見とん |

この長編は里見とんの他の長編小説と同様、著者の生活と意見が色濃く反映されている。 本書は大きく分けると3つの部分から成り立っている。前半は芸者との茶屋遊び、中盤は兄文吉の死、後半は夫婦関係の危機。後半の夫婦関係は著者自身のものかどうかはわからないが、前半の芸者あそびと中盤の兄の死の部分は事実に近いと思われる。 後半の、主人公の夫婦関係の模様は、兄の死に触発されて書かれたものかも知れない。 主人公のあそびや夫婦関係、兄弟同士の関係や親戚との関係は、この小説が書かれた大正時代のものであり、現代の我々からすると、なんとなく懐かしいようなものを感じる。我々の子供時代には少しだけ残っていたが、義理や人情にからみ取られたような生活様式は、今ではどこにも存在しない。けれどもそのようなものを理解することのできる精神は心のどこかに残っている。 (2025.10.9) |

--- 未成年と12の短篇 ---by 阿部 昭 |

「短編小説礼讃」を書いた阿部昭の短篇集である。本書には13篇の短篇が収められている。「短編小説礼讃」の感想として、短編小説は人生を描いたものだ、ということを書いたが、本書は著者自身の人生を描いたものであった。 著者は1934年生まれ、「内向の世代」の作家である。戦後の作家は抬頭した年によって、「第一次戦後派」「第二次戦後派」「第三の新人」「内向の世代」「焼け跡世代」に分類されている。「内向の世代」には著者の他に、古井由吉、黒井千次、日野啓三、高井有一、柏原兵三などの作家がいる。 「未成年」。 元職業軍人の父親が戦後没落して、大きな屋敷を持て余している。母親はお屋敷をまかない付きの下宿屋にして生計を立てようとする。語り手は大学受験中の19才の青年である。下宿屋には3人の下宿人がいる。彼らの日常の生活を淡々と語る。 「あこがれ」。 高校生時代の著者が近所に住む女子高生との交際を語る。 「明治42年夏」。 明治42年夏、著者の父親は3人の友人たちとともに群馬県の山に登る。4人の名前は井上庚二郎、沢本兼治、川田保美、そして父阿部信夫。いずれも実在の人物である。 「子供の墓」「自転車」「海の子」「三月の風」「みぞれふる空」。 いずれも著者と息子の話である。実話と思われる。 「天使が見たもの」。 母子家庭の話。見栄えは良いが生活能力のない男と結婚して子供をもうけた女性は子供が生まれるとほどなく離婚し、母子家庭となった。現代の日本のいたるところで同じようなことが起きている。 「家族の一員」。 著者を思わせる男が主人公。彼は大学時代理想の女性とめぐりあい、交際する。交際が深まるにつれて、違和感も大きくなってくる。 「怪異の正体」。 著者が入院した時の話。 「小動物の運命」「水にうつる雲」。 著者の日常生活の一コマを語ったエッセイ風の作品である。 著者は基本的に自分の身の周りのものや、起きたこと、そして家族のことを綴る、いわゆる私小説作家である。著者のテーマは父と息子の関係である。作品に直接父親が出てこなくても、どこかに父親の影を感じる。父親と自分、自分の息子の関係を語り、それが普遍的に、すべての読者の父子関係を語っているように感じる。 (2025.9.29) |

--- 読書という体験 ---by 岩波文庫編集部編 |

34の読書に関するエッセイが収められている。著者は作家、評論家、大学教授、俳優など多岐にわたっている。 「読書とともに」。 著者中村文則は1977年生まれの作家である。「今の時代、孤独になり、精神的に追い込まれた青年は、本の世界ではなく、パソコンへ、ゲームへ向かうことが多い」、「小説が一番必要な時というのは、孤独な時であったり、人生のターニングポイントの時期であったりするものだと思う」、と述べている。100パーセント同感である。歩きながらスマホを見ている若者の多さには辟易する。彼らはいつも何から逃げているんだろう、と思う。読書も逃げの手段ではある。だが、読書は本に立ち向かう姿勢がなければ、内容を理解することはできない。いやも応もなく、向こうから飛び込んでくるスマホやパソコンの画面を見ているだけでは、人生の一歩を踏み出すことはできない。 「作者として、読者として」 作家 平野啓一郎。「私が読書から得た感動の一つは、言葉が、人を時間からも空間からも自由にしてくれるということであった」。こういう経験は読書をる人なら誰でもあるだろうと思う。読んでいるうちに、いつの間にか時間が過ぎてしまったことに気づいた時、自分が一段階進歩したように感じる。 「伊豆の踊子と私」。 俳優 渡辺えり子。彼女は原作を読んだ後、手に入るすべてのDVDを見た。1954年の美空ひばりと石浜朗、同年の吉永小百合と高橋英樹、1967年の内藤洋子と黒沢年男、1974年の山口百恵と三浦友和。一番シンパシーを感じたのは吉永小百合の踊り子であった。強く凛々しく、自立した踊り子。運命に立ち向かい、その中で精一杯生きてやろうと、燃える魂を持った少女の知的で明るいたくましさに惹かれた。と書いている。 作家南木佳士は若山牧水の「みなかみ紀行」、作家堀江敏幸は「カフカ短篇集」、作家角田光代は林芙美子の「下駄で歩いた巴里」、というラインナップ。それぞれ読んでみたい本である。 (2025.9.27) |

--- 本物の読書家 ---by 乗代雄介 |

【本物の読書家】 高萩まで大叔父を送っていく甥の隣に座ったのは、黒いスーツを着た、三十前後の、体格のいい関西弁の男。この男と大叔父、甥の会話で物語は進んでゆく。シャーウッド・アンダーソンの小説「黒い笑い」、大叔父の恋愛、サリンジャーとジーン・ミラー、川端康成と伊藤初代、ナボコフの小説「ロリータ」。そして川端康成の小説「片腕」に行き着く。「片腕」をめぐって、3人の間で虚々実々の会話が続く。 【未熟な同感者】 「阿佐美家サーガ」の第2作目である。「十七八より」でデビューした著者はその後も阿佐美景子を主人公とする「阿佐美家サーガ」を書き続け、最新作は2025年の「二十四五」となっている。 (2025.9.26) |

--- 里見とん随筆集 ---by 里見とん |

本書は三部に分かれている。第一部は著者自身の青春時代の思い出。第二部は交友関係。第三部はいわゆるエッセイで、その時に思っていたことなど。 「第一部 青春回顧」。 著者の青春時代は「善心悪心」や「極楽とんぼ」の世界とあまりにも似ているので驚いた。兄弟でありながら、長兄の有島武郎とは正反対の性格だったようだ。 「第二部 交友関係」。 著者は泉鏡花に師事している。泉鏡花について4章分述べている。著者の一番の友人は志賀直哉である。志賀に関しては2章分述べている。その他の友人についてはそれぞれ1章分述べている。 「第三部 エッセイ」。 謹厳、品行方正な兄有島武郎が浅漬けに目がなく、どんぶりごと独占してしまうことや、その息子森雅之の思い出を語ったり、「怜悧を青とし、狡猾を赤とすれば、その中間色たる紫が生ずるように・・・"こすっからい"と呼ばれる中間的性質が・・・」とか「正直を青とし、遅鈍を黄としての中間色・緑にあたる"おひとよし"の・・・」とかいう斬新な説を述べたりしている。解説の紅野敏郎は「随筆、感想、小品の中に、その作家特有の"人間"が躍動し、文学館、人間観察の妙がほぼ完きかたちで発揮されている」と述べているように、著者の筆は縦横自在に走り回っている。その文章のことごとくに著者の軽妙な人柄があらわれている。 (2025.9.22) |

--- 現代日本文学館 里見とん ---by 里見とん |

【善心悪心】 主人公が愛人にしていた女と別れようとするが、なかなかうまくいかずぐじゃぐじゃの状態になっているのが前半、後半は友人と山手線三田駅の近くの線路上を歩いているときに、友人が電車に引っ掛けられる場面が語られる。主人公は著者自身のようだ。電車に接触した友人佐々は志賀直哉である。志賀はこの体験をもとに「城の崎にて」を書く。 【父親】 全編コテコテの大阪弁の会話で進んでいく。もと芸者きん助のところに昔の亭主が尋ねてきた。彼の目的はタダで飲み食いすることである。食い意地の汚い彼と、早く追い返したいきん助の会話が延々と続いていく。 【潮風】 川瀬悦三と直衛相模という幼馴染の青年が鎌倉の鵠沼海岸に避暑に出かけ、一ヶ月滞在後、東京に帰る、という話である。筋らしい筋があるわけではない。ほとんど二人の青年の会話で物語は進んでいく。「三四郎」と「二百十日」を足して二で割ったような印象の青春小説である。 【椿】 3ページほどの短篇である。叔母と姪が隣り合わせに寝ている。床の間に置いてあった椿の花がポトリと落ちる。それだけの話である。この作家が書くと情緒たっぷりの話になるのが不思議である。 【極楽とんぼ】 里見とんの自伝をディフォルメしたような作品である。中心となる実業家一家の吉井家は有島家である。有島家は当主の武が成功した実業家であり、その息子たちはそれぞれ作家、画家、映画プロデューサー、実業家として活躍している。里見とんは四男で作家、長男は作家の有島武郎である。 著者の作品はその経験を生かした「善心悪心」や「極楽とんぼ」などの道楽ものが多いが、「潮風」のような青春ものも読むことができた。有島武郎(兄)や志賀直哉(友人)の影に隠れて、忘れ去られようとしている作家であるが、なかなか捨て難いものを持っていると思った。 (2025.9.19) |

--- 夜想曲集 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 ---by カズオ・イシグロ |

音楽にまつわる5篇の短篇が収められている。カズオ・イシグロの著書は複雑な構成の作品が多いが、本書は比較的単純な構成で人生の一片を切り取っている。 「老歌手」。 フランク・シナトラを想像させる老歌手がベネチアのホテルの窓の下でセレナーデを歌う。なぜそのようなことをするのか。その顛末をあるギタリストに物語る。

「降っても晴れても」。 スペインで英語の講師をしているイギリス人が主人公。この男は47才で独身、典型的なダメ男である。学生時代の同級生に呼ばれ、夫婦の引き立て役にされて、ダメ男ぶりを発揮するのだが・・・。最後の場面で、夕暮れ時、友人の妻(彼女も元同級生)とダンスをする。その時にかかっている曲がサラ・ボーン&クリフォード・ブラウンの1954年版の「パリの四月(エイプリル・イン・パリ)」であった。主人公は「この歌が終われば、ぼくらが踊ることはもうない」と、最後の8分間を味わいながら踊る。 「モールバンヒルズ」。 プロのミュージシャンになりたがっているギタリストが主人公。彼は普段姉夫婦が経営するカフェを手伝っている。ある日、スイス人の夫婦がカフェにおとずれた。主人公が夫婦に近くの宿を紹介したことから、付き合いが始まる。 「夜想曲」。 整形外科医にかかって療養中のジャズミュージシャンと元女優が出会い、そして顔を包帯でグルグル巻きにしたまま、真夜中のホテルで起こす騒動を描いている。アメリカ映画のスラップスティック・コメディ風の作品であるが、全体的にキレが悪い。 「チェリスト」。 語り手はジャズミュージシャン。広場のテラスで仲間たちと演奏していると、遠くから知り合いが手を振っている。と見えたが、ウェイターを呼んだだけだったようだ。という書き出しからはじまる。その知り合いは以前一緒にやっていたチェリストだった。話は7年前にさかのぼる。知り合ったチェリストはハンガリーから仕事を求めて来たばかりだった。・・・。自分に才能があるのか、ないのか。世の中に出たばかりの若者は試行錯誤するしかない。 イギリス映画を見ているような作品である。あっけらかんとしたアメリカ映画と比べて、暗さや苦さを含むイギリス映画は陰影に満ちている。スラップスティック・コメディのような「夜想曲」でさえ、最後は黄昏時に置いてきぼりにされたような不安感を覚えさせられる。 (2025.9.15) |

--- 感情の世界 ---by 島崎敏樹 |

島崎敏樹は精神病理学者である。彼は岩波新書から5冊のエッセイを出している。いずれも心や精神のことについて書いている。本書は彼が書いた最初のエッセイである。 筆者は10代の頃、彼の3冊目のエッセイ「幻想の現代」を読んで感心した。何に感心したのかは覚えていない。「幻想の現代」はずっと大切にしていた。 部屋の模様替えか引っ越しか忘れたが、ある時その本を不要の方へ分類してしまった。今にして思えば「要」だったのだが。 そういう本は何冊かある。何十年か経って古本屋で見つけて、買い直したことも何度かある。「幻想の現代」はまだ見つからない。 本書は土浦の古本屋で100円で購入した。読んでみて著者独特の考え方や文章の組み立て方に懐かしさを感じた。何十年経っても文章の雰囲気を忘れないものだと思った。 「愛に満足した人は愛を感じなくなり、そのかわりに、自分がかつてはそれほどまでに力を注いで求めた相手の人柄のなかに、今は悪徳や欠陥を発見できるようになる」という文章や「自分の価値をみとめてもらいたかった先方がこれを承知しなかったら、先方を破壊しようとするだけのことである。愛から憎しみに変質したのではない」という文章を読むと、人と人との関係性は時代にかかわらず、普遍的なものだと思う。前者は離婚率の高さの、後者はストーカー被害の説明に使うことができそうである。 島崎敏樹は1912年(大正元年)生まれ、1975年に62才で亡くなっている。島崎藤村の姪の息子である。兄は精神病理学者の西丸四方、弟は登山家、エッセイストの西丸震哉である。 (2025.9.14) |

--- 多情仏心 ---by 里見とん |

多情仏心の意味は著者が本文中で説明している。「惚れっぽいのがふかなさけ」または「浮気と見えたは深はまり」という。 主人公は、鉄道会社を経営していた父親から財産を受け継いだ35才の男で、弁護士をしているが開店休業状態。趣味の文学がこうじて同人雑誌に出資している。 彼は「人の美しさに出逢うと、すぐ涙ぐんでしまい、世の中が急に晴々と明るくでもなったように嬉しがるし、ほんのちょっとした悪意につまづかされると、たちまち人嫌いになって、寂しく黙り込んでしまうよりほか、角も槍も出せないカタツムリだった」と表現されているように、いわゆるお坊ちゃんである。本書は彼やその周辺の人々の行動を描いている。 主人公の周辺の人々は芸者はもとより、同人雑誌の編集者や作家、舞台の役者、不良少年等、多岐にわたっていて、その関係性や彼らとの会話が本書の読みどころになっている。 本書の特徴は一章が短篇程度の長さの物語になっていて、大正時代後期の人々が実際にしていたような会話が主体になっている。主人公が出入りする花柳界の人々の会話は、そこで遊んでいた者にしかわからない独特のものであり、現代の我々からすると大変興味深い。 (2025.9.11) |

--- 遠き山に日は落ちて ---by 佐伯一麦 |

題名はドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」第2楽章のメロディに作詞家堀内敬三が詞をつけた曲の題名である。日本の古い歌といっても通じるくらい、日本の歌になっている。 本書には著者とその妻の実生活が描かれている。小説というよりも、エッセイに近い作品である。「渡良瀬」など著者の以前の作品は著者自身の生活がメインに書かれていたが、本書は草木染めをしている奥さんの活動に焦点が当てられている。 夫妻が住んでいるところは仙台郊外の鎌房湖の近くにある川崎町という山に囲まれた街である。そこで二人は古民家を改造しながら住んでいる。季節によってクリが取れたり、ふきのとうが取れたり、銀杏の葉が色づいたりする。 題名通り「遠き山に日は落ちて」という風景である。 (2025.9.5) |

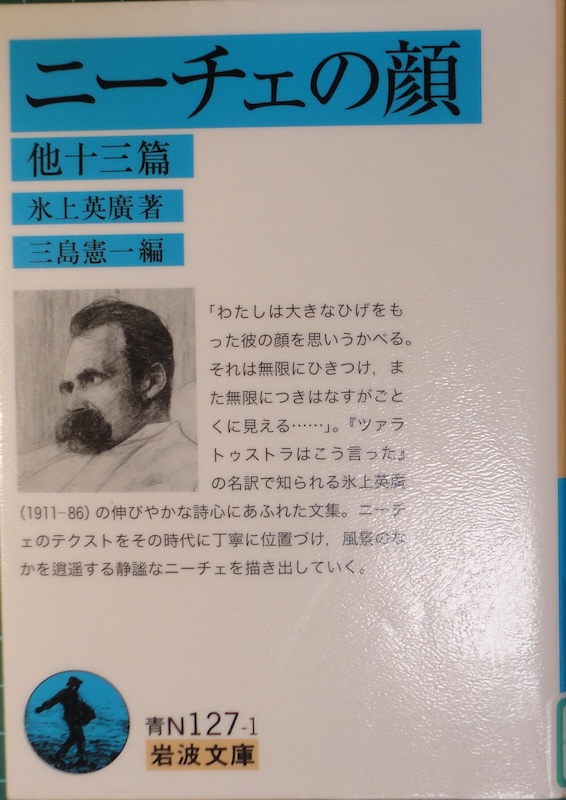

--- ニーチェの顔 ---by 氷上英廣 |

氷上英廣氏は1911年生まれ、ドイツ文学者、翻訳家である。「ニーチェの顔」は1976年に岩波新書として発行され、その後2019年に岩波文庫で再発行された。本書の編者三島憲一氏は1942年生まれ、ドイツ哲学研究者である。彼は学生時代氷上氏に師事していた。 【犀・孤独・ニーチェ】 ニーチェ研究者であった著者は本書でさまざまな角度からニーチェを論じている。まず「顔」から始まるのは、必ずしも学術方面から迫るのではないという著者の意思表示である。 「ニーチェの顔」という章ではニーチェと交際した後、リルケの恋人となったルー・サロメのニーチェ評を紹介している。ルー・サロメは女性らしい観察から、髭の下に隠された口元と、彼の手先に注目している。 「ニーチェとエピクロス」という章では、ニーチェが意識していた過去の人物を紹介している。著者はエピクロスとモンテーニュ、ゲーテとスピノーザ、プラトンとルソー、パスカルとショーペンハウアーの4組の人物をあげ、それぞれがニーチェに影響を与えたと述べている。 著者はニーチェが日本の文学者たちに与えた影響の大きさを述べている。漱石はそのエッセイの中で英訳されたニーチェを読んで感心したことを述べている。芥川龍之介の評論「文芸的な、余りに文芸的な」という題名は、ニーチェの著書「人間的な、あまりにも人間的な」を拝借したものである。 「斎藤茂吉とニーチェ」という章では、ニーチェに大きく影響を受けた斎藤茂吉について述べている。茂吉はニーチェを原文で読んでいた。著者の見るところ、茂吉は「ツァラトウストラ」「曙光」「詩集」「善悪の彼岸」「この人を見よ」「偶像の黄昏」を原文で読んでいた。中でも「曙光」が好きで、自身の第十一歌集に「暁紅」という題名をつけた。「暁紅」は原文の「Morgenrote」を茂吉流に訳したものである。 茂吉の歌集「遍歴」にはニーチェを読んだ歌がある。 Rocken(レッケン)の ニイチエの墓にたどりつき 遥けくもわれ 来たるおもいす 茂吉はライプチヒからリュッケンに行き、一泊してからリョッケンまで約4キロの道を歩き、ニーチェの墓を訪れた。その時に読んだ歌である。茂吉はニーチェに血縁的な親近感を持っていた、と著者は書いている。 (2025.9.4) |

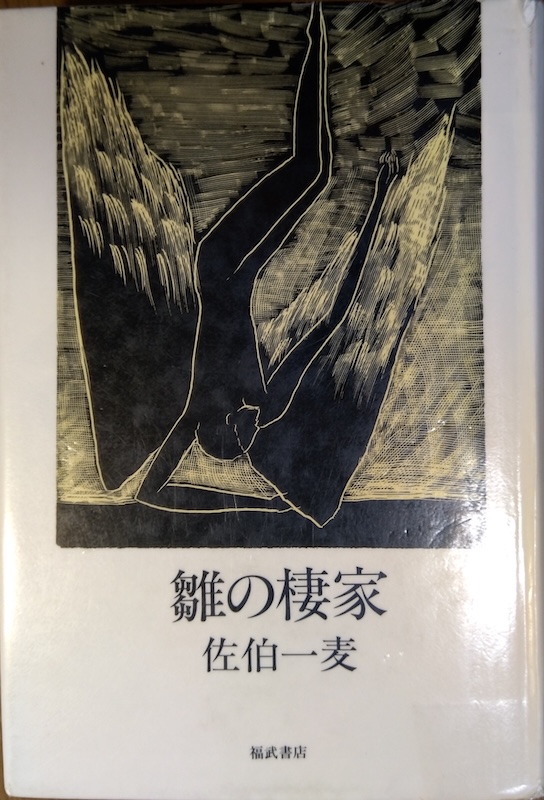

--- 雛の棲家 ---by 佐伯一麦 |

本書は1987年に出版された、著者の最初の単行本である。収められた5篇の短篇は20才前後の若い男女が同棲から結婚し、子供が生まれ、何度か転居する、その過程を描いている。この小説には著者自身と著者の最初の妻との生活が反映されている。本書の後、同じテーマの作品を繰り返し何作か発表する。その集大成が長編「渡良瀬」と思われる。 【雛の棲家】 主人公の幼児期に性被害にあったこと、母親との確執、高校中退、中学時代の同級生との同棲、新聞配達のアルバイト等、著者の実体験がテーマになっている。 【朝の一日】 新聞配達のアルバイトをしている時期の話である。集配所の朝のあわただしい様子がリアルに描かれている。 【木を接ぐ】 高校を中退して、中学時代の同級生との同棲、そして結婚までの話。 【虫が嗤う】 産院を退院した妻と子供を連れて新しいアパートで生活を始める話。 【転居記】 若い夫婦は子供を連れて、アパートからコンクリート作りのマンションに引っ越すが・・・。 (2025.9.2) |

--- ア・ルース・ボーイ ---by 佐伯一麦 |

著者が高校時代から書いていた小説である。出版されたのは1991年で、デビューしてから4年後だった。 高校を中退して中学時代の同級生と同棲し、ふとしたきっかけから電気工事士の見習いを始めるようになった鮮(あきら)という男の物語である。経歴からいっても鮮は著者佐伯氏の分身だろう。 母親との不仲、しっくりしない高校生活が描写される。物語は鮮が電気工事士の沢田さんと知り合ってから動き出す。電気工事士の具体的な仕事を描写し、それが現実味を帯びて読者に迫ってくる。「ショート・サーキット」や「渡良瀬」の世界が始まる。 佐伯一麦の作品は電気工事や電気配線という具体的な仕事を通して現実と向き合っている。 (2025.9.1) |

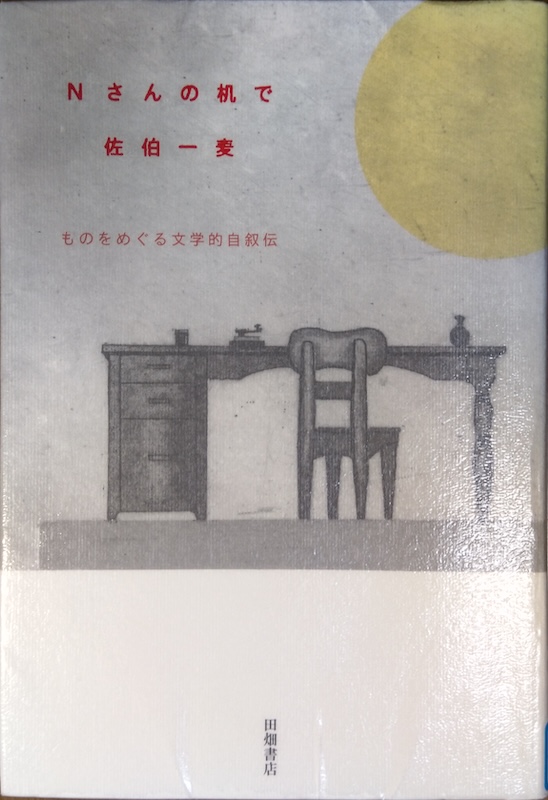

--- Nさんの机で ものをめぐる文学的自叙伝 ---by 佐伯一麦 |

モノに関するエッセイである。机とかカメラとかオーディオ装置とか。筆者もモノについての話には興味津々である。 「机」 生まれて初めて特注の机を作った時の高揚する気持ちを述べている。机は楢、椅子は栃でできているそうである。 「筆記具」 筆記具を語り、作家として世の中に出た時のさまざまな思い出を語っている。海燕新人文学賞を受賞した時の作品は、父親からもらったパイロットエリートで書いたものであった。 「ワープロとパソコン」 初めはワープロだった。記録媒体はフロッピー・ディスク。パソコンの時代になり、1995年にWindows95ができるまでの数年間は、MS-DOSというオペレーション・システムの上で動くソフトしか使うことができなかった。ワープロ・ソフトは限りなくエディターに近い「松」であった。Windows95ができてからは急速に「一太郎」「ワード」になり、数年するとほとんど全てのワープロ・ソフトが「ワード」に統一された。

「電鍵」 深夜、世界のどこからか響いてくるモールス信号を監視して、相互交信ができたときの胸のときめきを語っている。夢のある話である。 「煙草」 著者が高校を卒業してから専業の作家になるまでの経歴が、嗜好していたたばこの経歴と共に記されている。著者は雑誌の編集者から電気工まで、いろいろな職業に就いている。それが作家の肥やしになったことは言うまでもない。 (2025.8.31) |

--- そういうゲーム ---by ヨシタケシンスケ |

どういうゲームかというと、「おうだんほどうの白いところだけふんで、むこうがわまでいけたらかち。おちたらワニがいる」、というゲームである。 子供の遊びね。絵本だもんね。と思って読み始めたら、そうでもない。「世の中のみにくいぶぶん、きたないぶぶんを、見ないままで、どこまで大きくなれるのか」、というところで、これはお父さんお母さんのための本なのか。と思い始めたが、どうも違う。

「しんどいきもちをどうにかまぎらわせて、意味とか理由とか考えずに、いやなことを思い出さないようにしながら、明日の朝までふとんの中で息をしていれば かち。そういうゲーム」、といわれると、これは自分自身のための本なのか、と思ってきた。 「忘れないし、憎しみはへらないけれど、外からみたときにだけ、許したフリができればかち。忘れたフリができれば かち。そういうゲーム」、といわれると、人生というのは、与えられた役割をこなすというゲームなんだ、と教えられた気になる。 「争いをへらす方法や、かなしみをいやす方法や、最高の笑い話を、いつか思いつくかもしれない自分の頭。今日一日つぶされたり、食べられたり、しなければ かち。そういうゲーム」、って・・・。与えられた役割をこなすだけでも大変なことだな。 そういう本であった。 (2025.8.30) |

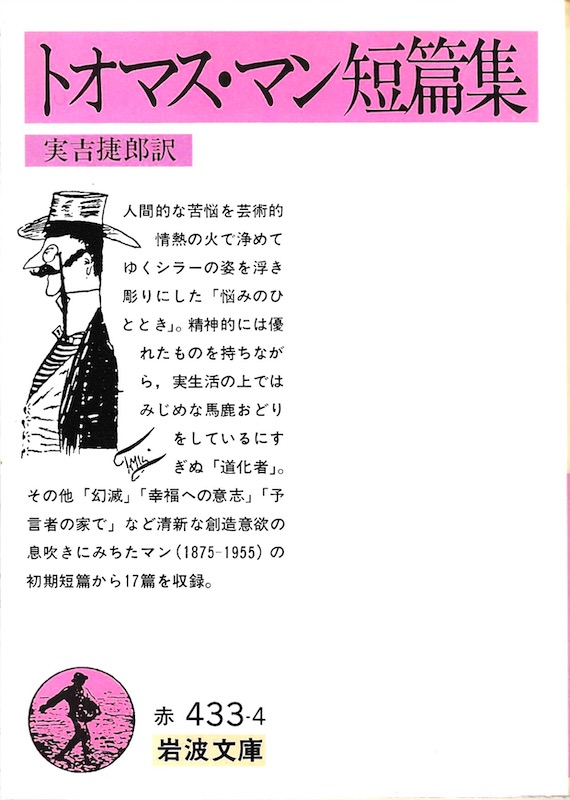

--- トーマス・マン短篇集 ---by トーマス・マン |

本書にはトーマス・マンの1911年までの初期の短篇の大部分が入っている。 【幻滅】 サンマルコ広場に行くといつもその中を行ったり来たりしている男がいる。ある日、カフェにいるとその男が近くに来て、いろいろなことを話し始めた。最後は必ず、それがどうしたんだ、という言葉で締めくくる。

【道化者】 トニオ・クレーゲルを思わせる人物の独白体小説である。俗物の父親と芸術家肌の母親の間に生まれた主人公は、どっちつかずの生き方をせざるを得ない。街で知った少女に恋をするが、彼は眺めていることしかできない。太宰の「人間失格」を思わせる短篇である。 【トリスタン】 作中に一箇所だけ出てくるが、トリスタンとは「トリスタンとイゾルデ」のトリスタンである。円卓の騎士という意味だろうか。本作でトリスタンを演じるのは作家のシュピネル氏である。 【小フリイデマン氏】 トーマス・マンが23才の時に出版した最初の短篇集の表題が「小フリイデマン氏」であった。画家のロートレックを想像させる不具者のフリイデマン氏の30年の生涯を描いている。 【幸福への意志】 著者21才の時の作品。著者のテーマである情熱と理性、南方と北方の対立を感じた。その後の作品「トニオ・クレーゲル」や「ヴェニスに死す」と比べても遜色ない作品に仕上がっている。彼は年を経るごとに成長していくタイプの作家ではなく、初めから完成された作家と思われる。 【トビアス=ミンデルニッケル】 一人暮らしの中年の男。路上で売られていた子犬を買って帰る。ある日、いうことを聞かない子犬をナイフで刺し殺してしまう。理由は書いていない。現代の言葉で言えば、ニートとかサイコとかいう言葉で済んでしまうのだろう。 【ルイスヒェン】 若く魅力的な妻が、中年で醜く太っている夫を笑いものにする話。残酷な喜劇。 【餓えた人々】 にぎやかなパーティ会場にいる語り手は「凡庸の法悦」に浸りきれない。外に出ると、道に佇んでいる飢えた人に羨まれているのを感じ、心の中で自分は君たちと同類なんだと語りかける。トニオ・クレーゲルの習作と考えられる。 【衣装戸棚】 幻想的な怪異譚である。現実的に始まるのだが、突然それが現れて、驚愕する。 【神の剣】 ある美術店に入ったヒエロニムスはウインドーに飾ってある聖母像を取り外すように要求する。彼は店のものに追い出されてもその要求を止めようとしない。この短篇の意図するところがわからなかった。 【ある幸福】 パーティ会場で魅力的な女性に夢中になっている夫を見つめる、男爵夫人アンナの意識の流れを描いている。 【預言者の家で】 12人ばかりのものたちが預言者の館に集まり、スイスから来た預言者の弟子ダニエルの預言を聞く。聞き終えた後、皆はそれぞれ帰っていった。この短篇は何が言いたいんだろう。 【悩みのひととき】 ある成功した小説家の夜の一場面。自分の作品に対してどう考えるか、成功するのか、失敗するのか。彼の意識の流れを追う。 【なぐり合い】 おれとジョニイはヤッぺとド・エスコバアルのはたしあいを見物しにいく。その場所には大勢の少年たちが集まっていた。少年たちのはたしあいを描写して、そこにドイツ人とスペイン人とイギリス人の国民性を表現する。 【神童】 モーツァルトを連想させる7、8才の少年の音楽会の模様である。神童、批評家、観客、興行主それぞれの思惑が交錯する。 【鉄道事故】 夜行列車に乗っていた乗客の一人称で語られる。事故が起きる前後の乗客の様子が冷静に語られる。 (2025.8.29) |

--- ショート・サーキット ---by 佐伯一麦 |

【ショート・サーキット】 主人公は電気工事士、妻と3人の子供がいる。上の娘は小学生で緘黙症である。ということは、彼は「渡良瀬」の主人公と同一人物であろう。配電盤を作る工場に勤めている「渡良瀬」の主人公の以前の仕事は電気工事士であった。 【プレーリー・ドッグの街】 電気工事士が主人公。彼がした電気工事の様子が語られる。そこには必ず人間の生活が付随してくる。電気は人間が使うものだからだ。配電盤の製作よりも、団地の貯水槽の水位検知装置を修理したり、防犯灯を設置する工事をする方が、人間の生活に触れる機会が多い。小説の種が尽きることはない。 【端午】 主人公とその家庭状況は前作と同様である。主人公は休みの日に、社長からもらった五月人形を持ち、二人の幼い娘たちを連れて、長男が入院している病院へ面会に行く。 (2025.8.27) |

--- トーマス・マン ---by 辻 邦生 |

この評論の中で著者はトーマス・マンの作品を分析しながら、自らの小説論を述べている。彼が「ブッデンブローク家の人々」を「ヴェニスに死す」を「トニオ・クレーゲル」を論じながら、彼自身の小説「廻廊にて」を「夏の砦」を、そして「背教者ユリアヌス」の成り立ちを説明しているのだ。 アンドレ・ジッドの「地の糧」がニーチェの影響下に書かれたように、「トニオ・クレーゲル」にはニーチェの影響が明らかにあり、「ブッデンブローク家の人々」がワーグナーやショーペンハウエルの痕跡が見てとれる、と著者は述べている。 トーマス・マンは「ヴェニスに死す」のアシェンバハに、親しかったグスタフ・マーラーの外観を与えた、と述べ、当時のドイツの文化的状況の豊かさを記している。 「詐欺師フェリクス・クルルの告白」の途中で「ヴェニスに死す」を書き、それが終わると「詐欺師フェリクス・クルルの告白」の一挿話として、スイスのダヴォスの療養所で過ごした3週間の出来事を書き始めたら、意外に長くなり、終了するまで13年かかった。これが「魔の山」である。結局「詐欺師フェリクス・クルルの告白 第一部」は完成までに44年かかっている。この作品は著者が亡くなったため、第二部以降は書かれていない。 トニオ・クレーゲルが出会った作家、アーダルベルトはこう述べている。「カフェは中立地帯で、季節の交代に煩わされないからね、君。文学的なものの、いわば超越的な崇高な領域だ。ここにいれば普通以上に高尚な着想だけが沸くんだよ」。周りに人はいるが、自分とは関係ない状況の中で、何かを考察したり、読書をしたりするのはひとりだけの時より、なぜか集中力が増す。そういう経験はたびたびある。 (2025.8.26) |

--- 管理人の飼猫 ---by E.S.ガードナー |

本書は1933年、ペリー・メイスンシリーズ7作目の作品である。全部で82作あるのでかなり初期の作品である。 内容は当時のハードボイルドものの影響か、大金持ちの家族の遺産相続争いが基調になっている。もちろん、話のすじはひとひねりもふたひねりもしてある。 最後の法廷の場面は相変わらずで、なにが何だかわからなくなったところで、ペリー・メイスンの鋭い論理が一閃し、解決にみちびく。 本書におけるペリー・メイスンとデラ・ストリートの関係は弁護士と秘書というよりも、旦那とその妻か愛人という雰囲気である。 (2025.8.24) |

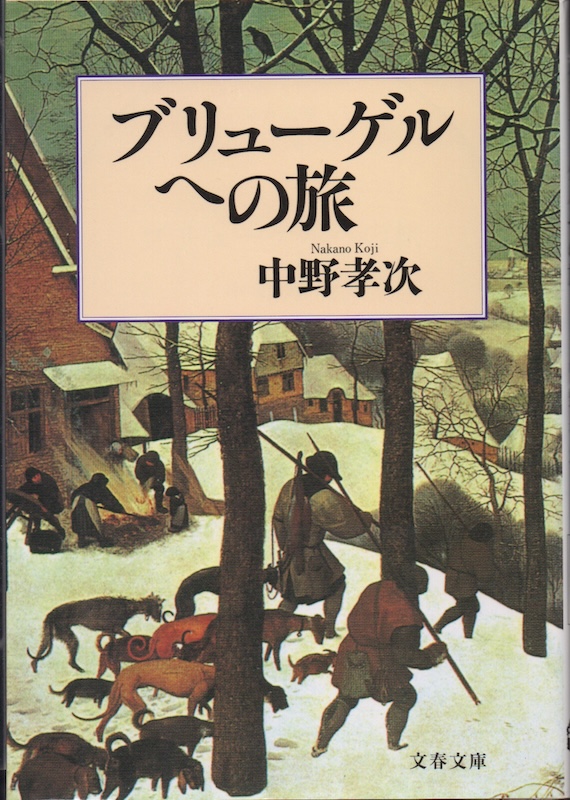

--- ブリューゲルへの旅 ---by 中野孝次 |

著者のブリューゲルへの想いを綴った本である。 著者は「雪中の狩人」を見るために一ヶ月ほどウィーンに滞在する。ウィーンに滞在中、なぜ印象派ではなく、ルネサンス後期の風景画家、ピーテル・ブリューゲルに惹かれるのかを考察する。そして、自分は感情ではなく、モノの実在を信じる者であることを認識する。「一目でわたしをとらえたのは、まず堅固なものの実在感であった。印象など何ものでもない」 ウィーンに見に行くほどではなかったが、筆者も以前からブリューゲルに興味を持っていた。2018年に東京都美術館にブリューゲル一族の絵を見に行った。それぞれの絵が予想よりも小さかったのに驚いた。 ドイツ文学者である著者のルーツは意外にも北関東の農家であった。ブリューゲルの「二匹の猿」を見て、著者は昭和20年6、7、8月の自分を回想する。「20才の私は気性のあらい北関東の農民兵のなかに残された要注意初年兵であった」。教養はあるが体力のない若者にとっての軍隊は鎖に繋がれた猿のようなものだった。軍隊では体力のある農家の次男坊三男坊が幅を利かす。父親の実家を評して、「みにくい、無知で強欲な、動物的な、百姓エゴイズムがあるだけだった」といい、「以来二度とその家を訪れたことはない」という。

「にがいものといとわしいもの」の現実をそのまま受け入れることだ、とブリューゲルの絵は語っている、と評して、著者が受け入れることができなかったものを、やすやすと受け入れているブリューゲルを尊敬する。著者のブリューゲルに対する思い入れは、彼の出自から来ており、それは根深いものである。 本書は著者初期の作品である。そして文庫版の後書きは、79才で亡くなるわずか4ヶ月前に書かれた。本書は著者の思想のルーツであり、行き着いたところでもあったと言える。 (2025.8.23) |

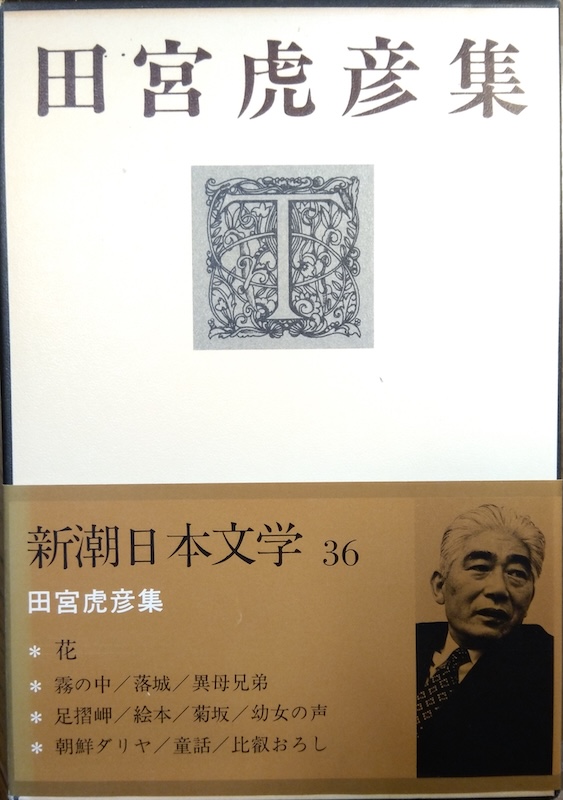

--- 田宮虎彦集 ---by 田宮虎彦 |

【花】 大正13年から昭和20年までの話である。日本が中国との戦争に突入し、その後アメリカと戦うことになった時期である。舞台は千葉県の富浦、小説では君浦となっている。

【霧の中】 初期の作品。明治維新の時、幕府方になった会津藩藩士の息子が生き延びて、明治大正昭和を生きる。敗者としての一生を淡々と描いている。 【落城】 明治維新後期、幕府側の藩が薩長土肥の官軍に攻め滅ぼされる様子を描いている。明治維新というのは徳川を筆頭とする東側の藩と長州薩摩を中心とする西側の藩の勢力争いであった。どちらが勝つにせよ、明治維新は起きたであろう。 【異母兄弟】 軍人の父親が、母親が亡くなると女中に手をつけ、子供を生ます。戦前はそういうことが実際にあったのだろう。上ふたりは先妻の子、下ふたりは後妻の子。この夫婦と子供たちの戦前戦後にわたる歴史を語る。 【足摺岬】 主人公は自殺するために足摺岬へ行く。旅館で出会った薬屋とお遍路の老人に助けられ、そのまま生き延びる。何年か後、旅館を訪ねると薬屋もお遍路もいなかった。 【絵本】 大学生の主人公はアルバイトをしながら麻布霞町の貧しい家に下宿していた。隣の部屋には中学生が下宿していた。彼は新聞配達をしながら学校に通っていた。 【菊坂】 主人公は「絵本」の主人公と同じ人物なんだろうか。父親に疎まれ、母親から毎月5円札を入れた手紙が送られてくる。その母親が亡くなった。主人公は菊坂にある下宿屋に住み、アルバイトをしながら大学に通っていたが、それももうどうでもよくなってしまった。昭和初期の不景気の時代の日本の状況を反映した短篇である。 【幼女の声】 終戦時、満州や朝鮮にいた日本人は取り残された。彼らはロシア人に捕まるか、38度線を越えるか、死ぬかの選択をしなければならなかった。歩けなくなった子供や老人は捨てられた。運の良い子供は朝鮮人にもらわれて育てられた。残留孤児である。 【朝鮮ダリヤ】 朝鮮ダリヤは日本名「花笠菊」。黄色い菊のような花である。語り手の中学の時の同級生呉丙均という男の話である。語り手は呉に親しみを感じ、何かと親切にしていた。ある時から呉は語り手に敵対するようになった。彼はそれが理解できぬまま、成人し、新聞記者になった。ふとしたことから、呉の噂を聞いた。呉は反日の闘士になっていた。その原因が、中学時代に彼に敵対するようになったことと、関係していたことを知り、愕然とした。日本と朝鮮の歴史は、一筋縄では行かないほど、もつれ合っている。 【童話】 母親と少年の話。少年はなぜか父親から疎んじられている。なぜそうなのかは母親にも少年にもわからない。母親と少年は父親から離縁されて母親の実家へ行く。 【比叡おろし】 語り手は京都でアルバイトをしながら高等学校へ通っている。父親からの仕送りはだいぶ前に途絶え、家庭教師のアルバイトもクビになった。そこへ条件の良いアルバイトが舞い込んできた。なぜ自分が選ばれたのか、語り手にはわからない。・・・。病身の母、折り合いの悪い父のパターンは著者の定番である。 本書は主に昭和初期から中期にかけての日本の状況を描いた小説である。この年代の作家の作品は現在新刊書店ではなかなか見つけることができない。野間宏、武田泰淳、椎名麟三などの第一次戦後派作家、三島由紀夫、安部公房、堀田善衛などの第二次戦後派作家、そして小島信夫、安岡章太郎、吉行淳之介などの第三の新人と言われる作家たち。1911年生まれの田宮虎彦は年代からいうと第一次戦後派作家ということになる。漱石や鴎外などの明治時代の偉大な作家たち、芥川龍之介、谷崎潤一郎、志賀直哉などの大正時代の偉大な作家たち、そして村上春樹以降の現代の作家たちに比べると、忘れ去られようとしている地味な作家たちの作品は、今最も忘れてはならない時代のありさまを描いたものなのである。中学時代に初めて「足摺岬」を読んだ時は惨めで暗い話だなー、と思ったが、今回読んで、そんなことはないな、むしろぼんやりした懐かしさを感じる作品だなー、と思った。 (2025.8.22) |

--- 夜間飛行 ---by サン=テグジュペリ | |

【夜間飛行】 創世記の航空業界。有視界による夜間飛行。世界中に行き渡り始めた航空便。それらを支えてきた冒険家たちの話である。当時航空業界を支えるパイロットたちはすべて冒険家であった。 アルゼンチンの各所から集まってくる航空便をヨーロッパへ運ぶ。それが彼らの仕事だ。 航空機はすべて有視界飛行のため、低い高度で飛ぶ。嵐が来たらその中を飛ばねばならない。プロペラ機のため、高い山の上を飛び越すことはできない。さまざまな障害がパイロットたちを襲う。 それでも初期のパイロットたちは出発する。 【南方郵便機】 前編詩のような文章で書かれている。第一部と第三部はパイロットとしてのベルニスの話、第二部は彼とジュヌヴィエーブの話。 彼の仕事はヨーロッパ-アフリカ便のパイロットである。創世記の飛行機の役割は主に郵便物の運搬であった。そのためにパイロットたちは命をかけたのだ。当時遠く離れた場所に住む人と人との心を繋ぐ役割を果たしていたものは郵便であった。 (2025.8.20) | |

--- コンビニ人間 ---by 村田沙耶香 |

普通でない人間が社会で認められるためにはマニュアルの中に埋没するしかない。というテーマで書かれた小説である。第155回芥川賞受賞作である。 個性が優遇されるのはある特殊な社会に限られる。通常の社会では突出した個性は煙たがられる。主人公の恵子は小学生の頃から周りの人間と同じように行動できず、生きづらさを感じていた。大学生の時コンビニのレジのアルバイトをした。そこで彼女は生まれて初めて生きやすさを感じた。 この作品が受賞して、乗代雄介の作品が受賞しないのはどうしてなのか。「最高の読書家」とか「旅する練習」の方が優れていると思うのだが。 文学賞の選考というのは何を基準にするのか。ノーベル文学賞にトルストイが受賞しなかったり、ボブ・ディランが受賞したりする例をあげるまでもなく、結局は個人の好みの問題になるのだろう。 (2025.8.19) |

--- 人間の土地 ---by サン=テグジュペリ |

8つのエッセイから成り立っている。いずれも著者の経験談である。 一番長いのは「砂漠のまん中で」と題された一篇である。他の章が同僚の体験談であるのに対して、本篇はサン=テグジュペリ自身が体験したことである。彼は同僚と共に砂漠の真ん中に墜落し、食べ物も水も少ない中に数日間を過ごさなければならなかった。そこにいても、歩き回っても誰にも発見されない恐ろしさを記している。さまざまな幻覚が彼らを襲う。「星の王子さま」はこの体験から生まれたのだと思った。 ライト兄弟が飛行機を発明してから10数年後のことである。プロペラ機だから高度は低く、地上がはっきり見えるところを飛ぶ。数千メートルの山の上を飛び越すことはできず、迂回しなければならない。当時の定期便のパイロットたちは命懸けだったろう。 冒険家のようなパイロットたち。サン=テグジュペリは一種の冒険家であった。 (2025.8.18) |

--- 渡良瀬 ---by 佐伯一麦 |

配電盤を作る工場に勤める28才の男の生活が詳細に描かれている。 彼の生活は工場に行って配電盤を組み立て、休みの日は子供達と遊ぶ。ごく普通の生活が書かれているだけであるが、次から次へとページをめくってしまう。とくに一日の大部分を過ごす工場では、配電盤を組み立て、電気部品を取り付け、配線する。その作業の様子や、同僚の工員との交際の様子が細かく書かれている。 筆者は以前、配電操作盤を発注し、出来上がったものを検査し、それを使う仕事に携わっていた。時には配電操作盤の手直しや改造をした経験もある。主人公が仕事をする場面は、その様子を頭の中で描きながら読むことができた。 妻と3人の子供たちとの関係は、すべて順調というわけではない。順調ではないが、特に深刻というほどでもない。その辺はどこの家庭でも同じようなものだろう。 小説の題名は主人公が住んでいる茨城県古河市の渡良瀬遊水池から来ている。遊水池は栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県にまたがった広大な葦原である。明治時代、鉱毒問題で時の政府にとり潰された谷中村のあった場所である。 (2025.8.17) |

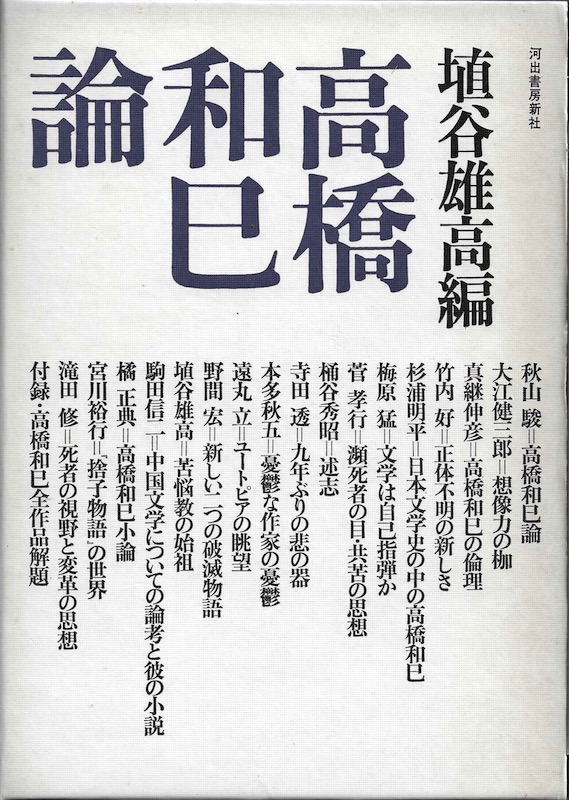

--- 高橋和巳論 ---by 埴谷雄高編 |

本書は、高橋和巳が生前付き合いのあった作家、評論家が、高橋和巳の文学について、それぞれの切り口から評論したものである。高橋和巳の師匠埴谷雄高が編集したことで、厳選された評者によって、密度の高い高橋論が展開されている。巻末に高橋和巳全作品解題が載っており、高橋に関する資料としても貴重な本である。 「高橋和巳論」---秋山 駿。 高橋と同世代の作家である著者が、高橋の著書「憂鬱なる党派」をもじって、高橋を「憂鬱なる世代」と規定して、その切り口から彼の文学を論じている。補助線として、「太陽の季節」で脚光を浴びた石原慎太郎を取り上げている。 「想像力の枷」---大江健三郎。 「想像力の枷」とは高橋の著書「悲の器」において、30才の高橋が、初老の法学者の一人称で語った文章を指している。大江健三郎による「悲の器」論である。大江は難しい単語を使い、単純に書こうと思えばできる文章を、ひたすら複雑にわかりにくくしている。筆者が何度か試みながらも、彼の小説を通読したことがないかというと、そういう文章に阻まれてしまうからである。 「高橋和巳の倫理」---真継伸彦。 生前高橋と親しかった著者による高橋和巳論である。「長命すれば偉大な仕事を成就したに違いない彼の、わずか39歳の死はきわめていたましい挫折であるが・・・」そして「彼の作品はすべて自己否定の衝動の所産であるとも言える」と述べる真継氏は高橋の内面を最も理解していた文学上の戦友であった、と言える。 「正体不明の新しさ」---竹内 好。 著者と高橋和巳は中国文学出身という共通点を持っている。高橋文学を独自のものであることを認めながらも、彼の処女作「捨子物語」を取り上げ、文体が未だ及び腰である。何かを壊そうと意図していることは認められるが、そのやり方がもの足りない、と述べている。 「日本文学史の中の高橋和巳」---杉浦明平。 生前の高橋氏と知り合いではなかったためか、高橋の文学を外側から見た評論になっている。高橋の作品を評して男性の文学、ストイシズムの文学としている。主に取り上げた作品は「悲の器」と「邪宗門」である。 「文学は自己指弾か」---梅原 猛。 「悲の器」と「憂鬱なる党派」を論じ、主人公と作者の類似性を論じている。 「高橋和巳小論」---橘 正典。 「悲の器」「堕落」「我が心は石にあらず」から、高橋和巳の女性感、性に対する考え方を探る。 「瀕死者の目・共苦の思想」---菅 孝行。 高橋和巳の死について思うところを書いているが、抽象的でよくわからない。例えば「高橋の創出した共苦の世界の先に、拓くべき共苦の思想の核をつかみ出す作業は、今我々の不可避の課題でなければならない」というような文章、これは何を言っているのか? 「捨子物語の世界」---宮川裕行。 高橋和巳の京大の同窓生である著者が、一緒に同人雑誌を作っていた頃の高橋を回想する。高橋が京大時代に書いた自伝的小説「捨子物語」を読んで、彼の行動的で意志的な面と情緒的で内向的な面を考察する。 「述志」---桶谷秀昭。 高橋和巳の夭逝を悼みながら、彼の残した文学を論ずる。彼が残した作品の中で、「捨子物語」と「悲の器」を重要な作品としている。 「九年ぶりの悲の器」---寺田 透。 「悲の器」を論じている。 「憂鬱な作家の憂鬱」---本多秋五。 評者は「憂鬱なる党派」をして、「これだけ多人数の人物を配して、多元的多角的に議論を展開させた議論小説は、明治以来の日本の小説にはほとんど類例が思い浮かばない」と述べている。 「ユートピアの願望」---遠丸 立。 高橋和巳の「邪宗門」は、京都府綾部の農婦出口なおが開祖の新興宗教の教団をモデルにした小説である。評者は「邪宗門」について、「有意識無意識の世界を含め、おのれのすべてをさらけだしているのである」と述べている。 「新しい二つの破滅物語」---野間 宏。 「我が心は石にあらず」と「堕落」について論じている。 「苦悩教の始祖」---埴谷雄高。 高橋を苦悩教の始祖として、その代表作となる「憂鬱なる党派」と「日本の悪霊」について論じている。 「中国文学についての論考と彼の小説」---駒田信二。 高橋和巳の専門分野である中国文学と彼の文学の関わり合いについて述べている。 「死者の視野と変革の思想」---滝田 修。 破滅教の教祖たる高橋のエッセイ「わが解体」について論じている。 (2025.8.16) |

--- 戦争と平和 ---by L.トルストイ |

本作品はアウステルリッツの戦い(1805年)とボロジノの戦い(1812年)という、フランスとロシアの2度にわたる戦争を描いた大河小説である。戦場における将軍、士官、兵士たちがどのように行動し、どのように生活していたか、そしてその間、国民の生活はどのようであったかを詳細に描いている。 総登場実物550名。彼らがまるでブリューゲルの絵のように鮮明に描かれている。なんとか家の召使から、戦場の一兵士に至るまで、われわれの身近にいる人物のように鮮明に描写されている。

サマセット・モームは「世界の十大小説」の中で、本書はあらゆる小説の中でもっとも偉大な作品である、と述べている。さらに「このような小説は、高度の知性と力強い想像力とに恵まれた人、この世の中についての豊かな経験と人間性を見抜く鋭い洞察力とを持った人でもなければ、とうてい書けるものではない。・・・この作品以前には、一度として書かれたことがなかったし、ジェイン・オースティンの「高慢と偏見」のような小説は書かれても、「戦争と平和」のような小説は、今後とも二度と再び書かれることはおそらくあるまい」と述べている。 ー ー ー ー ー 小説は宮廷女官アンナ・パーヴロヴナ家の晩餐会の場面から始まる。この場面と続くロストフ家の晩餐会の場面で主な登場人物が紹介される。この二つの場面はほとんど会話で成り立っている。初めて「戦争と平和」を読んだ時、この場面に辟易してその先を読み進めることができなかった。会話だけで彼らの姿や性格を想像することが困難だったからだ。 何十回目の挑戦でこの会話の場面を切り抜けることができた。これには20年以上かかった。なにしろ初めて本書を購入したのが中学生の頃だったからだ。その先へ進んでみると一気に世界は開ける。登場人物たちが生き生きと動き出す。2回目以降、冒頭の場面を読むたびに、実にうまく、簡潔に登場人物たちが紹介されているのに驚く。会話だけで彼らの姿や性格が明瞭に浮かんでくる。

本書には550人の登場人物が鮮明に書かれている。特に戦場においてひとことしか喋らない兵士やひとことも喋らず作業をする一兵士に至っても彼らの個性を明確に描いている。小説で語られる主要な登場人物は、二世代のロストフ家、ボルコンスキイ家、ベズウーホフ家の人々である。ロストフ家ではニコライとナターシャの兄妹、ボルコンスキイ家ではアンドレイとマリアの兄妹、ベズウーホフ家ではピエールである。小説では彼らの7年間のでき事が語られる。

サマセット・モームは「BOOKS AND YOU」の中でこう述べている。「トルストイはこの作品で小説家としてもっとも困難なことをひとつ、りっぱにやりとげている。つまり彼はこの上もなく自然で、魅力にとみ、いきいきとしたひとりの若い女性をえがくことに成功しているのである。おそらく彼女は小説にあらわれたもっとも魅惑的な女主人公であろう」 トルストイは若い頃、「飲む、打つ、買う」の三拍子そろった、放蕩者であった。彼は歳をとるにつれて、道徳家に変身し、同時にミソジニスト(misogynist)になっていった。 この小説の中で一番美しい場面は、第二巻、第四部の途中から約50ページにわたって繰り広げられる狼狩りのシーンである。「もう初霜がおりて、明け方の寒気が秋雨にぬれた大地を凍らせ、青草が寒さにちぢれて・・・。最高の猟の季節だった」という文章から、ロストフ家の恒例行事である秋の狼狩りが始まる。 その直後、ナターシャはオペラの席であったアナトーリにあっという間に誘惑されてしまう。この部分の文章も狼狩りの場面同様、自然でよどみがない。女性が男性に惹かれ、心を許すまでの心理を抵抗なく読者に受け入れさせてしまう。心理小説家としてのトルストイの技量は並外れてすごい。 「どうするって? あ? どうする? 先のことなんて知るものか・・・。何をくだらんことを言ってるんだ」。「ええ、破滅させますよ、破滅させますとも・・・。悪くなるのは、あなたじゃなくて、あたしなんだから。ほっといて、あたしをほっといてよ」。 ー ー ー ー ー この小説は神の視点で書かれた物語の部分と、著者自身の言葉で書かれた論説の部分から成り立っている。エピローグ第一部は登場人物たちのその後について書かれ、第二部はナポレオン戦争と歴史認識について書かれている。小説は77ページにわたる論説で終わっている。モームは論説の部分は飛ばして読めば良い、と述べている。トルストイはこの論説なしには小説は存在しないと思っていたに違いない。トルストイの書斎に残されていた膨大なナポレオン戦争に関する資料がそのことを証明している。トルストイはこれらの資料を読み込んでいくうちに、ピエールやナターシャやプラトン・カラターエフやその他の人物たちの姿が浮かび上がってきたのであろう。 文庫本で2,750ページにおよぶ小説は、ロストフ家、ボルコンスキー家、ベズウーホフ家の一同が集まった団欒の場面では終わらず、著者自身の言葉で歴史哲学を延々と80ページ近く記述したのは、この書を彼の歴史認識のあかしとして残したかったからであろう。末尾の文章は「意識される自由を拒否して、われわれに感じられぬ従属を認めなければならないのである」という。 本書はトルストイが生涯をかけて書いた一冊と考えられる。後に書かれた長編小説の主人公には、本書の登場人物たちのキャラクターが使われているからである。「アンナ・カレーニナ」のリョーヴィンはニコライ・ロストフ、その妻キチイは公爵令嬢マリヤ、ヴロンスキーはアナトーリ・クラーギン、アンナはエレンとリーザとナターシャを混ぜた人物である。また「復活」のネフリュードフはアナトーリ・クラーギンとアンドレイ・ボルコンスキーを混ぜた人物であるし、カチューシャは本書のソーニャからきている。 ー ー ー ー ー 第一回ノーベル文学賞は1901年、フランスの詩人シュリ・プリュドムに与えられた。その時、「戦争と平和」「アンナ・カレーニナ」「復活」を書いたトルストイ(1828-1910)は健在であった。太宰治に、そして村上春樹に芥川賞が与えられなかったように、選考委員のレベルを超えている受賞者は存在しない、ということだろう。 (2025.8.12) |

--- 深い河 ---by 遠藤周作 |

4人の登場人物たちはそれぞれの目的でインドへ行くツァーに参加している。妻を癌で亡くした磯部、裕福な家庭で育ち理想的な結婚をしたがその生活に飽き足らず、離婚した美津子、満州で生まれ、幼少期に両親が離婚して、話し相手は犬しかいなかった沼田、ビルマで終戦を迎えた木口。学生時代、美津子に誘惑され、弄ばれた大津は現在インドで神父になっている。美津子がインドに行く目的は大津に会うためである。美津子は神を信じている大津を馬鹿にしながらも、自分の空虚感を救ってくれるのは大津ではないかと思っている。 副登場人物として添乗員の江波と新婚旅行で参加した三條夫妻。それぞれが単純な人物ではない。 6人の登場人物たちがインド・ツァーで一緒になる。いわばグランド・ホテル形式の物語である。結果、彼らはインドで何を得たか。過酷な体験を共にした。それ以外に何を得たのか。数日間の外国ツァーで人生の何か大切なものが得られるはずがない。何かを求めようとすること自体が錯覚である。 著者はクリスチャンの大津をヒンズー教徒の多いインドで生活させることで何を求めようとしたのか。西洋社会で爪弾きにあった大津にインドで何を得させようとしているのか。不明である。著者自身クリスチャンでありながら、西洋のキリスト教社会に違和感を持った。その体験を本作品に投入しようとしたことが推測できる。登場人物の誰もが漠然としたまま、インド・ツァーを終える。結論の出しようがないテーマである。 著者は本書と「沈黙」を自分と一緒に棺桶に入れてくれ、と遺言した。 (2025.7.16) |

--- 随筆集 花 ---by 野上弥生子 |

17編の随筆が収められている。中には談話の筆記もある。 本書の中で一番長い随筆は「山よりの手紙」である。著者は一年のうち半分は追分の別荘で過ごしている。山とはその別荘のことである。日々の生活とか周囲の自然とかが語られ、岩上淑子訳の「マルクスの娘たち」という本が紹介されている。本編の大部分はこの本のあらすじに費やされている。カール・マルクスには3人の娘たちがいた。マルクスは外見に似合わず子煩悩な父親で、娘たちからは好かれていた。暮らしは貧しかったが、マルクスは娘たちに教養を身につけさせた。娘たちは皆マルクスの弟子たちと結婚したが、いずれも幸せにはならなかった。 「やまびこ」では友人の亀井高孝さんの著書「大黒屋光太夫」を読む。船が難破し、漂流してロシアにわたり、十数年をロシアで過ごした後、日本に帰国した大黒屋光太夫の伝記である。 「夏目漱石」は談話をまとめたものである。著者はその中で漱石の思い出を語る。漱石の著書が「いよいよ広く読まれているのも、先生自らが昔 「エリセーフさんからの便り」ではエリセーエフ商会の次男坊セルゲイ・グリゴリエヴィッチ・エリセーエフの思い出を語る。エリセーエフ商会はレニングラードの有名な高級食料品店である。どうして有名かというと、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」やトルストイの「アンナ・カレーニナ」に実名で出てくるからである。セルゲイ・エリセーエフは自家の商売を嫌い、世界を放浪したあげく、日本に来て能や歌舞伎を研究したり、漱石の門下生になっている。著者とも面識がある。このエピソードからも漱石は「今なお 「宇野弘蔵さんのこと」では宇野氏の思い出を語っている。その中で日本の知性といわれる評論家、作家の中村光夫氏の書いた文字についてこう述べている。「しいてほめれば (2025.7.15) |

--- 本はどう読むか ---by 清水幾太郎 |

6つの章に分かれている。ひとつの章ごとに4つの標題があり、それについて書かれている。つまり、章の内容を「起」「承」「転」「結」の4つの項目で説明している。このやり方は文章をまとめるときに参考になりそうだ。 「1.私の読書体験から」。 「どんな高尚な本でも、読者の心の歯車とかみ合わなければ面白くないし、面白くない本が人間の成長を助けることはない。大人でも子供でも面白くない本は読まない方がよいと思う」 「2.教養のための読書」。 「人生の問題について一度に絶対的な回答を得ようとすれば、必ずノイローゼになる。そうならないためにはどんな職業でもよい、自分の一生を献げる職業を決定することである」 「3.忘れない工夫」。 著者は「ノート」「ルーズ・リーフ」「カード」と進み、最終的に「ノート」に戻ったという。 「4.本とどうつきあうか」。 日本の出版界には日本独特の制度があり、書店から出版社に返品された本は断裁され、地上から消滅する。それを考えると、すぐに読まなくても本は早めに買っておくことを提言している。一度逃した本はなかなか手に入らないことを、筆者は何度も経験している。 「5.外国語に慣れる法」。 「外国語はこれを手段として勉強した時に初めて身につく。外国語の習得を目的として勉強してもあまり進歩しない」 「6.マスコミ時代の読書」。 グーテンベルクが印刷機を発明したのは15世紀である。それから6世紀の間に「書籍」「雑誌」「新聞」「映画」「ラジオ」「テレビ」とマスメディアは進歩してきた。現在はそれにインターネットが加わる。 本書で著者が参考図書としてあげている本は以下の通りである。

(2025.7.14) |

--- ポアロとグリーンショアの阿房宮 ---by アガサ・クリスティ |

「死者のあやまち」の元の作品である。本書は中編だが本書を長編化したのが「死者のあやまち」である。状況も犯人もわかっているはずだが、忘れているのでクリスティの作品は何度でも読んで楽しい。 ポアロは旧知のオリヴァ夫人に誘われて、グリーンショア屋敷の催しに参加する。この催しはオリヴァ夫人案による犯人探しがメインの会だが、彼女は誰かはわからないが誰かに操られている気がする、としてポアロを呼んだのだ。果たして余興のはずの催しで殺人事件が発生する。しかも屋敷の女主人が失踪する。 長編「死者のあやまち」ではブラント警部とポアロの捜査と尋問が語られるが、本書ではそれを省略して、一気にポアロの謎解きが始まる。 すでに読んでいる作品なのだが、この謎解きには改めて驚いた。軽い雰囲気で始まった物語の底に、これほど深い因縁が潜んでいたとは。 (2025.7.13) |

--- 真知子 ---by 野上弥生子 |

真知子は考える女である。彼女は大学の社会学科の聴講生で、マルクス主義に共鳴している。親同士が取り決める見合い結婚には反対である。彼女は女性の自由が奪われる結婚には懐疑的である。 彼女の前には二人の男が現れる。労働者階級で社会主義者の関と上流階級で考古学者の河井である。彼女自身上流階級の子女であるが、関を尊敬し、彼に憧れている。そして河合のプロポーズを断る。 本書は真知子の生活と意見と対比して、彼女の周囲の人々の生活と意見が描かれている。彼女の親や親戚はいずれも上流階級の人々で、そのサロン的な生活が丹念に描かれている。 本書はジェイン・オースティンの「自負と偏見」の世界を日本の家庭に持ち込んだもののように思える。漱石はジェイン・オースティンの文学を敬愛していた。その弟子である著者がオースティンを読んでいないはずがない。 「自負と偏見」の主人公エリザベスは最終的に上流階級のダーシー氏を選んだが、はたして真知子は誰を選ぶのか。著者はなかなか結論を出さない。 本書は1931年(昭和6年)、著者48才の時に書かれた。若者の間にマルクス主義が流行していた時代、ロシアがこれからどのような理想の社会を建設していくか、世界中が期待していた時代である。真知子のように社会主義にかぶれた若者は現代とは比較にならないほどたくさんいた。その意味では現代人にはかえりみられない作品であろう。だが本作品には物語の背景として、昭和初期の日本の典型的な上流社会の人々の生活が克明に描かれている。真知子の行動は理解できなくても、その背景となっている社会を知る上で本書は興味深く読めた。 この本は筆者が中学生時代、本好きの友人が持っていた。中学生がこの本を読んで面白いと思ったのだろうか。彼はこの本のどの部分に興味を持ったのだろう。 (2025.7.12) |

--- 日本短篇文学全集45 芝木好子 ---by 芝木好子 |

「洲崎の女」。 昔の遊郭「洲崎パラダイス」の話。「私」は女学校時代の友人を訪ねる。彼女は現在遊郭「洲崎パラダイス」の女将を継いでいる。彼女の女学校時代の思い出と現在の彼女のことが語られる。話は、そこで遊女をしている登代という女のことに移る。メインの話は登代の過去と現在の境遇についてである。著者は洲崎や深川や葛飾など、下町の風俗を書くのが得意な作家である。 「鎌倉まで」。 雑誌の編集者佐伎子とカメラマン中原、それと佐伎子の主治医伊能の関係を、現在中原と微妙な関係にある夏子が語る形式になっている。話は佐伎子の葬儀が終わったところから始まる。さらっと読んだのでは彼らの現在と過去の関係がよくわからない。よく読むと佐伎子という女のありし日の姿が浮き上がってくる。 (2025.7.9) |

--- 秀吉と利休 ---by 野上弥生子 | |

千利休が提案し、広めた茶道は織田信長と豊臣秀吉に庇護されて発展した。特に秀吉の金銭的な後援がなかったら茶道は違うものになっていただろう。利休は秀吉の援助を受けて、自分が思うように茶の湯の構想を展開することができた。 中学の歴史の教科書で利休の最後があのようなものであったことを知り、愕然とした。なんで? というのが初めにきた感想であった。なんでただの茶の湯の師匠が切腹しなければならないのか。 本書で秀吉の性格を知り、利休の性格を知った今、初めて納得した。こうならざるを得なかったろう、というのが今の感想だ。 野上弥生子はじっくりと時代の状況や、秀吉と利休と石田三成の性格を描写している。結末が近づくにつれて描写は重苦しいほど細密になってゆく。 千利休が提唱し、秀吉の援助によって発展した茶の湯の道は現在いく通りもの流派に分かれて発展している。そして世界中に広まっている。 (2025.7.8) | |

--- 藍を継ぐ海 ---by 伊与原 新 |

「夢化けの島」。 地球物理学研究室の久保歩美は10年来萩市沖の離島見島に通っている。三島の地質を研究するためだ。見島へ行く船の中で陶芸家の三浦光平に出会う。三浦は萩焼に使う粘土を探すために見島へ行くところだった。著者得意の地球物理学の知識と萩焼の知識が交錯する。 「狼犬ダイアリー」。 主人公はフリーのWEBデザイナーまひろ。彼女は都会の生活からドロップアウトして奈良県の吉野村の空き家を借りて住んでいる。フリーのWEBデザイナーには仕事も収入もない。そろそろ引き上げどきかなーと思っていたところへ、村に狼が出たという目撃者が出た。狼の生態と狼犬の存在が主題になっている。 「祈りの破片」。 役場の職員小寺は空き家を調査中、長崎に落とされた原爆関係の資料に遭遇する。実際にあっても不思議ではない話である。 「星 「藍を継ぐ海」。 ウミガメの話。日本の浜辺で孵化したウミガメは黒潮に乗ってアメリカのカリフォルニアの沿岸に辿り着き、そこで10年間暮らす。さらに10年間かけて生まれた日本の浜辺に戻ってくる。ウミガメとウミガメ監視員の話。 著者の小説はいずれも豊富な科学知識と人間の暮らしを結びつけてある。時には科学知識のみが一人歩きすることもあるが、うまく結びついたときは深い感動が得られる。 (2025.7.2) |

--- 留学 ---by 遠藤周作 |

「ルーアンの夏」。 キリスト教関係の留学生工藤の話。工藤はルーアンのキリスト教の団体から奨学金を受けている留学生である。彼は関係者に対して偽善めいた態度を取らざるを得ないことに嫌気がさしている。だが相手に従わざるを得ないという矛盾に苛まれながら留学生活を送っている。日常生活において自分の考えとカトリックの教義が食い違う場合、どちらを取るかという問題は信者の誰もが経験することであろう。カトリック信者である著者自身の経験を反映した作品であろう。 「留学生」。 荒木トマスというカトリックの司祭になった日本人の話である。彼は秀吉、家康のキリスト教弾圧に屈し、棄教した。殉教した司祭、信者の名は残されているが、彼の名前は残されていない。著者は自分を捨ててカトリックに殉ずるということの是非を提起している。 「 (2025.7.1) |

--- 日本短篇文学全集18 野上弥生子 ---by 野上弥生子 |

「砂糖」「茶料理」「ノツケウシ」の3篇が収められている。3篇とも一見軽妙だが、じっくり読むと人生を考えさせられる作品であった。 「砂糖」。 評判はいいのだが、話の最後には必ず亭主の悪口を言う奥さんの話。 「茶料理」。 以前下宿していた家の娘から15年ぶりに電話があった。会いに行ってみると・・・。 「ノツケウシ」。 野付牛というのは北海道の地名である。35年前に4才で亡くなった妹の墓参りに行く話。 (2025.6.30) |

--- 迷路 ---by 野上弥生子 |

本書は野上弥生子が65才の時に書き始めて、73才の時に脱稿した小説である。野上弥生子は1883年に生まれ、1985年に99才で亡くなっている。彼女は漱石の弟子でありながら1985年まで生きた。してみると、漱石は遠い時代の作家ではないと言える。 主人公は菅野省三26才。彼は学生時代に共産主義にかぶれ、その後転向するという経歴を持っている。 副主人公の垂水多津枝はそのいとこで2才年下の24才。「働く人やお百姓を仕合せにするために、私は自分の仕合わを棒にふりたくはないの」と考えている。

独立した精神の女性である。 物語は昭和10年代、戦争前夜から始まり、やがて第二次世界大戦へ突き進んでゆく。垂水家、増井家、江島家、菅野家の人々、そして主人公菅野省三とその友人木津や小田、副主人公の垂水多津枝の運命が大河が流れるようにゆったりと、だが否応もなく時代の流れに飲み込まれてゆく。 戦争前の日本の風俗がたっぷりと描かれる。戦争に突入した後の不自由な生活は登場人物たちが上流階級であるため、それほど深刻には描かれない。やがて省三が徴兵され、中支方面に配属されると一兵卒の生活が丹念に描かれる。そこでは物質的にはさほどでもないが、むしろ精神的に不自由な生活が描かれる。そこは肉体労働者よりも省三のような学歴のある者の方が住みにくい世界である。 レフ・トルストイは「戦争と平和」でロシアの貴族たちのナポレオン戦争前後の生活を描いた。野上弥生子が書きたかったのは日本の「戦争と平和」であろう。また通奏低音のように要所で登場し、最後の場面で小説を締めくくるかのような役割を果たしす能の保護者江島宗道の存在は何か。江戸時代幕末の大老、井伊直弼をひたすら尊敬する彼に託して、著者は戦争に突入した日本の軍属のやり方を批判しているのかもしれない。 ★ 長編小説を読む楽しみ ★ 読んでいる間、自分の存在がその世界に埋没して、まるでその時代の空気を呼吸しているような気持ちになった。長編小説を読む醍醐味である。 「戦争と平和」「カラマーゾフの兄弟」「チボー家の人々」「魔の山」「白鯨」などはその代表的な本であろう。本書もその中に入るべき一冊である。 古来人間は夕食後のひと時は物語を聴いて過ごしてきた。古代から中世にかけてヒトは焚き火を囲んで長老の話す昔話を聴いた。江戸時代以降の庶民は夕食後、町内に一軒はあった寄席へ行き、落語や講談、浪曲を聴いた。筆者の子供時代、夕食後のひと時はラジオを聴いて過ごしていた。 (2025.6.29) |

--- 日本短篇文学全集10 庄野潤三 ---by 庄野潤三 |

「黒い牧師」。 不思議な話である。立上先生という牧師が母のところに指圧の治療に来ている。立上先生は毎日のように母のところに来る。彼と母の関係はわからない。ある時立上先生と私たち、母と姉と自分(女学生)、は一緒に旅行する。旅行を契機に母と先生の間は疎遠になり、やがて縁が切れてしまう。それだけの話である。その背景は説明されない。ミステリーのような話である。 「舞踏」。 「家庭の危機というものは、台所の天窓にへばりついている守宮(やもり)のようなものだ」という文章が本作の主題である。外に恋人を作った夫とその妻、さして二人の子供である幼児の毎日の生活を淡々と描いている。奥歯に物がはさまったような毎日の生活である。 「プールサイド小景」。 帰りの電車の中から見える校庭にあるプール。そこでは女子選手たちが競技会に備えて練習している。プールの端に男が立っている。彼はプールで遊んでいる二人の子供を見ている。映画のシーンのような風景から物語は始まる。話はある家庭の危機につながってゆく。主題は「舞踏」と同じだが、こちらの方が話が入り組んでいる。 「蟹」。 海辺にある旅館に3つの家族が泊まりに来ている。彼らはセザンヌの間とルノアールの間、それとブラックの間に泊まっている。小説は3家族の生態を淡々と描いている。 (2025.6.14) |

--- 日本短篇文学全集10 尾崎一雄 ---by 尾崎一雄 |

「虫のいろいろ」。 語り手は蜘蛛、蝿、蚤の生態を観察している。最後には蠅を額のしわで捕まえ、家族に自慢する。著者と思われる人物の日常を描写する。 「痩せた雄鶏」。 緒方という人物に託して著者の生活を描写している。痩せた雄鶏というのは力がないくせに威張っている雄鶏のことを揶揄する言葉で、緒方が自分のことをそういうふうに思っている。 「小鳥の声」。「踏切」。「虫も樹も」。 エッセイ風身辺雑記。いずれも大上段に振りかぶった意見ではなく、縁側で雑談をしているかのようなゆるい雰囲気で語られている。この3作が著者の特質を示しているようである。 (2025.6.14) |

--- 日本短篇文学全集10 国木田独歩 ---by 国木田独歩 |

「春の鳥」。 大分県佐伯市の佐伯城址が舞台になっている。佐伯市は独歩が教頭をしていた鶴谷学館があったところである。知能の遅れている子との交流は実際にあったことである。 「牛肉と馬鈴薯」。 芝本郷の明治倶楽部に集まった7人の青年たちの会話で進んでいく。青年たちが理想を牛肉に、現実を馬鈴薯にたとえて理想と現実論を戦わせる。最後に岡本が強調した「びっくりしたい」という言葉をどのように理解したらいいんだろう。 「運命論者」。 語り手が滑川のほとりの砂地で本を読んでいると、異様な風体の男が近寄ってきた。やがて男は自分の異様な境遇を語り始めた。因縁話。独歩にもこういう作品があるんだ。 「号外」。「疲労」。 前者は街の居酒屋での、後者は商人宿での会話が主体になっている。市井の人々の会話を切り取ったチェーホフのような作品である。 「窮死」。 土方の文公は肺を患い、仲間から長いことはないといわれている。にっちもさっちも行かなくなって、昔馴染みの弁公のところへころげこむ。そこでは三畳間に親父と二人で寝ていて・・・。ギリギリの生活をしている者同士の助け合いとその結末を描く。悲惨な生活を描いているのに、昔の映画を見るような懐かしさを感じる。 (2025.6.14) |

--- 本は眺めたり触ったりが楽しい ---by 青山 南 |

1997年に早川書房から出版された「眺めたり触ったり」が絶版になったのを改題して筑摩書房が再出版し、2024年に文庫化されたものが本書である。 早川書房と筑摩書房から出された単行本には阿部真理子のイラストがカラーで載せられていた。文庫版では表紙のイラストのみがカラーで本文中のイラストはモノクロになっている。「読書の腕前」で本書を紹介した岡崎武志は買うなら単行本の方がいい、と言っている。ちなみに筑摩書房版の単行本は2,980円である。ちくま文庫は800円。 本好きの著者は書斎の机で読書することは少なく、喫茶店や電車の中で読むのが当たり前であると述べている。中でも最高なのがバスの運転席の後ろの一人がけの席だという。バスに乗ってその席が空いているのを発見した時の喜びに勝るものはないと断言する。 筆者はバスはダメで本を読むと酔ってしまう。電車ならいくらでも大丈夫なのだが。 著者の紹介本で読みたくなったのは以下の通りである。

(2025.6.12) |

--- 怒った会葬者 ---by E.S.ガードナー |

ペリイ・メイスンシリーズ全82作のタイトルはすべて「The Case of the ・・・」で始まっている。本作のタイトルは「The Case of the Angry Mourner」である。意味は日本語の題名と同じである。 本作も他の作品同様、事件が起き、半分くらい進んだところで裁判の場面になり、最後に真相が判明する、という構造になっている。同様の構造で82作書かれ、そのすべてが一定以上の水準を保持しているのはすごいことだ。 本書のテーマは「おろかな母親の行動が事件を複雑にする」というものだ。ただでさえ複雑な事件なのに、娘を思う母親の過度な愛情が事件をさらに複雑にする。 1951年に書かれたこの作品は、1933年から1973年まで40年間続いたシリーズのちょうど中間に書かれた。油の乗り切った時期に書かれた本作は、事件の発生から解決まで中だるみな描写がない。読者は初めから最後まで一気に読み進まざるをえない。 (2025.6.12) |

--- 読書の腕前 ---by 岡崎武志 |

著者は読書を「天体の運行も、この地球上のすべての時計の針も止め、ひとところにじっとして、ただ本のなかを流れる時間だけに身を委ねる」ものであるとし、至福の時間であるとしている。そんな著者が読書や古本屋巡りで体験したさまざまなことを記した本である。 著者は年に古本を3,000冊、新刊を1,000冊購入する生活をずっと続けている。そんな著者は「本を買ったらすぐ読まないと損だ、というような根性は捨てなければいけない」と主張し、「読書の習慣が体に馴染んでくると、いくらでもどこからでも読みたい本が向こうのほうから飛び込んでくる」と述べる。 著者は本を読むという目的だけのために旅に出ることを勧める。おすすめの場所は夏の終わりの高知、あるいは京都が良いという。門司港駅の待合室で読書するのもお勧めであるという。 著者のおすすめの本で筆者が気になった本は以下の通りである。

(2025.6.10) |

--- 落着かぬ赤毛 ---by E.S.ガードナー |

本シリーズは犯人あるいはその関係者がどのような人生を過ごしたきたかを明らかにすることではなく、彼らがどのように犯罪をおこなったのか、またそれをどのように隠したのかを明らかにすることを目指している。そこに著者の専門領域である法廷という場が利用されている。 「目玉焼きを作ろうとしてうっかり卵の黄身をくずしてしまったら、スクランブルエッグにしてしまえば失敗を隠蔽することができる。それと同じく、いろいろな事実をかき混ぜてしまえば、少なくとも犯罪のでっち上げを完全に成功したと思っている男の計画を狂わせてしまったことになる」というのがメイスンの手法である。その手法が強引すぎて読者にとまどいを与えることになっても。 裁判の場面になるまでなんとか脱落せずに読み進めることができれば、最後には大きなカタルシスが待っている。 原題は「The Case of the Restless Redhead」。どのような展開になるのか「なかなか読者を安心させてくれない赤毛」という意味である。 (2025.6.9) |

--- 犯行現場へ急げ ---by ジョン・ボール編 |

本書はジョン・ボール選によるもので、テーマは警察官である。原題の「COP CADE」は警官の行列の意味である。 「クランシーと飛び込み自殺者 : ロバート・L・フィッシュ」。 列車に飛び込み自殺した者の身分証明書を見て、クランシー警部補はその自殺を怪しんだ。切れ味は今ひとつだが納得のいくオチがついている。 「夜間航路の殺人 : コーネル・ウールリッチ」。 新婚旅行中のJ.Q.ブラッドフォード部長刑事は夜間定期船のなかで殺人事件にでくわす。ウールリッチにしては直線的な筋だった。 「会話 : ネッド・ガイモン」。 ショート・ショート。 「深夜の誘拐 : エドワード・D・ホック」。 誘拐もの。オチは短編ならではのもの。 「弾丸のB : ローレンス・トリート」。 宝石店で銃の撃ち合いがあった。店主が弾に当たって亡くなった。鑑識担当官が弾道を調べた結果、思いもかけぬ真相が判明した。このオチにも今ひとつすっきりしないものを感じた。 「マイラ・アン号の座礁 : ビル・ノックス」 3階の部屋にモーターボートが飛び込んできた、というショッキングな場面から始まる。スラップスティックな幕開けから、ユーモア・コントへと物語は進んでゆく。筆者の好みからは外れている。 「警官アヴァカディアンの不正 : スタンリイ・エリン」。 謹厳実直な警官アヴァカディアンといい加減な警官シュルツのコンビは今日もパトカーに乗って勤務していた。そこへ出動の電話が、・・・。皮肉でわさびの効いた結末。さすがスタンリイ・エリンである。 ジ 「ファイド : ジョン・ボール」。 ジョン・ボールの短篇を読んでみるために借りた本だが、この作品はオチがまるで理解できなかった。ファイドというのは医師が野良犬につけた名前である。 「試練の時 : フランク・シスク」。 時計泥棒をめぐるベテラン警官と新米警官の会話。オチはなんとなくわかるがスッキリしない。 「共通点 : ビル・プロンジーニ」。 サンフランシスコで3人の女性が殺された。手口はいずれも同じであった。その日のうちにある男が自首してきた。彼がいうには・・・。オチがよくわからなかった。 「確率の問題 : ジェイムズ・クロス」。 強盗に入られた酒屋の亭主は正当防衛で強盗を射殺した。だが、過剰防衛で起訴された。さまざまな可能性が考えられる中、担当検事の父親は息子の嫁にある推理を話した。さて・・・。まるでシャーロック・ホームズのような見事な推理とシャレた結末。 「ゼルの手配書 : ジェラルド・トムリンスン」。 5ページほどの短い作品だが、切れ味が鋭い。 「花を愛でる警官 : ヘンリイ・スレッサー」。 短篇の名手にしては平凡なオチ。 「十三丁目の家 : S・S・ラファティ」。 13丁目のアパートの前で女性が2人刺殺された。犯人はアパートに住む3人の中の誰かに絞られた。さて・・・。動機が希薄。現代の日本のミステリー界では受け入れられないだろう。 「吠えるインディアンの犬 : へレーン・フィリップス」。 考古学の教授が発掘中に心臓の発作で死亡した。彼の死に疑問を持った警部は・・・。結末の意味がわからなかった。 「見えない男 : プロンジーニ&ウォールマン」。 ある殺人事件現場に立たされた巡査は関係者の話を聞くともなしに聞いていた。担当の刑事は犯人は3人の中の誰かにちがいない、といった。巡査は犯人を指摘した。彼の推理は・・・。オチのキレが今ひとつだった。 「ある迷宮事件 : ジョン・F・スーター」。 引退した警察署長が昔起きた迷宮事件について話をしている。犯人は分かっていたのに逮捕できなかった。なぜか? オチがよくわからなかった。 「ただ一つの規則 : アル・ナスバウム」。 退職間際の捜査官がある任務で呼ばれた。あるテロ事件を担当してほしいという依頼であった。ミステリーというよりもハードボイルドの作品であった。 「推理ゲーム : フランシス・M・ネヴィンズ・ジュニア」。 飛行機の機内で引退した刑事と隣り合わせになった女性が話をしている。彼が過去に扱った事件の犯人を当ててごらんなさいという話題に女性は自分の推理を述べる。真相は意外で単純なものだった。本格もののパロディである。 「静かな住宅地 : キャスリーン・ハーシェイ」。 ある住宅地で一人の主婦が亡くなった。主婦には夫と3人の友人がいた。女性の死亡の原因は? オチは今ひとつ理解できなかった。 (2025.6.8) |

--- 日本文學全集42 大佛次郎集 ---by 大佛次郎 |

1篇の短篇と1編の中編、2編の長編が収められている。大佛次郎は大衆小説作家として「鞍馬天狗シリーズ」を、現代小説作家として「帰郷」や「旅路」を、戯曲家としてNHKの大河ドラマ「赤穂浪士」や「三姉妹」を、ノンフィクション作家として「パリ燃ゆ」や「天皇の世紀」を書いた。そのほか歴史小説、新作歌舞伎や童話などまで手掛け、多彩な作家として知られている。一時期横浜のニュー・グランドホテルで暮らしていたこともある。 「地霊」。 ロシア革命前夜。革命勢力は勢いを増し、政府側の組織は壊滅状態になっている。二重スパイでテロリストのアゼフが主人公。ロシアの作家が書いたものを日本語に翻訳したかのような中編である。 「詩人」。 「地霊」の続編。モスクワ総督セルゲイ太公暗殺の顛末を描いた作品である。 「帰郷」。 良質な風俗小説である。日本軍の敗北が見えてきたマレーシアで、軍属から離れて民間人として暮らす日本人の姿が描かれる。そんなことが可能かどうかはともかく、当時のマラッカの街の様子が描写され、現代の読者にエキゾチックな興味を抱かせる。 「風船」。 「帰郷」は昭和23年、本作は昭和30年に書かれた。戦後3年目と10年目では日本の暮らしがだいぶ変化しているのがわかる。昭和30年は日本人の意識が復興から発展へと切り替わってゆく時期であった。 (2025.6.7) |

--- 日本短篇文学全集31 佐多稲子 ---by 佐多稲子 |

佐多稲子の6篇の短篇が収められている。選者は文芸評論家の臼井吉見である。数多い著者の短篇の中から6篇を選ぶというのは困難な作業である。臼井氏は主に戦争と共産党と原爆というテーマの作品を選んでいる。 「虚偽」。 著者を思わせる作家が戦時中の慰問でマレーシアのゴム林を訪れた。そこで働く日本人から聞いた話。著者の「ある夜の客」と同様のテーマである。 「合唱」。 息子と息子の友人たちの話。1950年代の若者たちの典型である。 「今日になっての話」。 娘が職場の男性を好きになり、付き合い始めた。ふたりの関係は良好であったが、ある時から違和感が生じ始めた。 「夜の記憶」。 著者を思わせる作家が共産党関係の知り合いの家に泊まりに行く。そこに同席した党の地区委員とのやりとりは・・・。昭和30年の作品。共産党の活動が活発であった頃の話である。 「祝辞」「水」。 「新潮現代文学18 体の中を風が吹く・時に佇つ」と重なっている。 (2025.5.31) |

--- 新潮現代文学18 体の中を風が吹く・時に佇つ ---by 佐多稲子 |

長編、中編、短篇合わせて18編収められている。今佐多稲子の作品を読もうと思ってもなかなか難しい。彼女の著作は新刊の書店ではまず手にはいらないし、古本屋にもあまり出回っていない。最近たまたまある古本まつりで全集ものの端本を手に入れることができた。目的は昭和51年の川端康成文学賞を受賞した「時に佇つ」であった。 「体の中を風が吹く」。 昭和30年代の日本の中間階級の話である。正木と章子は付き合って長いが結婚に踏み切れないでいる。年上の章子に4才と8才の子供がいて、雑誌の編集者として働いていることが障害になっている。正木に会社の上司経由でお見合いの話が持ち上がったことからふたりの関係に変化が生じる。章子一家、その隣の一家、隣家の2階を間借りしている若い夫婦、まさきのお見合いの相手笹子一家、章子の別れた夫、それぞれの暮らしぶりがていねいに描写されている。風俗小説としても恋愛小説としても優れた作品である。1957年に章子 : 淡島千景、正木 : 田村高廣、笹子 : 有馬稲子で映画化されている。そのほか6度テレビドラマ化されている。 「時に佇つ」。 「時に 「女の宿」「かげ」「水」「秋のうた」「壷坂」。 それぞれ女性が主人公になっている。女性の作家でなければ書けない女の微妙な気持ちが表現されている。それが読んでいる我々の胸に直に伝わってくる。著者が共産党員であることやプロレタリア文学のレッテルを貼られていることは作品には何の関係もない。読者それぞれが良いと感じるものが良い作品なのである。 「泥人形」。 知恵遅れの女の短い生涯を淡々と描いている。骨になってしまえば誰の一生もたいして変わりのないものである。 「人形と笛」。 著者が東北地方のこけしで有名な温泉地へ行った時のこと。その時に出会ったこけし作りの老人の立ち居ふるまい接した著者の感動がそのまま書かれている。 「祝辞」。 初老の男が友人の息子の結婚式に招かれ、祝辞を頼まれる。彼は祝辞を述べながら自分たち夫婦の結婚式のことを思い出す。 「ある夜の客」と「幸福」と「かたち」は男性が、「母子抒情」と「女たち」は女性が、それぞれ主人公である。著者は男性と女性のどちらの気持ちにも自由になれるようである。 (2025.5.30) |

--- 五つの死の宝石 ---by ジョン・ボール |

著者が書いたヴァージル・ティッブス シリーズは4編ある。「夜の熱気の中で」は人種問題を、「白尾ウサギは死んだ」はヌーディスト・クラブを、「拳銃をもつジョニー」は銃規制の問題を、そして本書は麻薬の問題を取り上げている。 上記のことから著者は本シリーズでそれぞれの時代のアメリカの社会問題を取り上げていることがわかる。 さらに本書にはJade(ひすい)の知識が盛り込まれている。本書で取り上げられているひすいは宝石単体ではなく、それを彫刻して芸術作品としたものである。日本では勾玉くらいにしか加工されていないが、中国では精巧な彫刻作品に仕上げられている。 本書におけるひすいは「マルタの鷹」における鷹の彫像同様、マクガフィンとして使われていて、アメリカ社会における麻薬問題が主要なテーマであることは言うまでもない。 日本語に翻訳されたジョン・ボールの本は以下の通りである。ほとんど絶版になっているため、古本屋で手に入れるしかない状況である。筆者は運よく1から7まで手に入れることができた。残りの3冊もどこかの古本市で手に入れることができたら幸運である。

(2025.5.27) |

--- 五木寛之小説全集・第十四巻 暗いはしけ ---by 五木寛之 | |

1966年に「さらばモスクワ愚連隊」で登場した五木寛之は1969年までの3年間に代表作のほとんどすべてを書いている1970年以降現在までの彼の仕事は惰性または自己模倣であるこれはひとりの作家の生き方としてすごいことだ。 本書に収められた8篇の小説はすべて1969年に書かれたものである。いずれの作品も栄光を夢見た中年男が道半ばで挫折する。苦い結末となっている。著者自身の体験が織り込まれた作品である。 「ローマ午前零時」。 CMディレクターの風見はニースのCMコンクールに出品するためにフランスへ行こうとするが、パリ革命の嵐に巻き込まれてローマで足止めされる。コンクールは無事開催されたが、彼の作品はある事情から出品されなかった。再びローマに戻った風見は・・・。 「スペインの墓標」。 男の友人はスペイン人のダンサーに惹かれて、妻と職を捨ててスペインへ行った。男は友達の妻を連れてスペインへ行く。そこで彼が見たものは・・・。 「残酷な五月の朝に」 学生運動からドロップアウトした男は職業を転々と変えたあげく、3流の広告代理店をやっている。彼はフランスの五月革命の最中パリへゆき、ポスターを狩り集めて日本へ持って帰り、一儲けしようと計画する。途中までうまく行っていた計画は少しずつ狂い始め・・・。 「望郷七月歌」。 著者にしては珍しく女性の独白体による構成。大学を中退してGOGOダンサーになった女性の話。GOGOダンスとJAZZのコラボレーションの場面がクライマックスになっている。 「われはうたへど」。 ディレクターの鼻息の荒さ、売れない作詞家の悲哀を描いたレコード業界もの。著者自身かつてそこに居ただけに描写に現実感がある。 「暗いはしけ」。 表題はポルトガルの民謡ファドの題名である。この物語もまた中年男の描いた夢が無惨に壊れる話である。 「大学血笑記」。 著者が学生時代総武線の下総中山に住んでいた頃の話である。京成立石駅近くにある製薬会社の売血工場で血を売り、その金を持って中山競馬場へ通っていた頃の話である。 「自由をわれらに」。 表題はルネ・クレール監督の映画の題名と同じである。1960年代の無軌道な若者たちの話である。当時新宿駅東口から歌舞伎町あたりに行くと、このような若者たちがいくらでもいた。団塊の世代より少し年上の年代に属する五木氏は、当時そんな若者たちをクールな目で眺めていたに違いない。 (2025.5.25) | |

--- ころがるダイス ---by E.S.ガードナー |

いつも通り真相は最後の裁判の場面で明らかにされる。それまでは何が何だかわからないから混乱する。登場人物のひとりが3通りの名前を名乗っていてどれが本当の名前かわからない。それが混乱の大きな原因である。停止するまでサイコロの目が何を指すかわからないように。 1933年「ビロードの爪」から始まったペリー・メイスンシリーズは、1973年の「延期された殺人」まで40年間で82作書かれた。 本作は1939年に書かれた、比較的初期の作品である。ペリー・メイスンは若く、強引な法廷手法をとる 。秘書デラ・ストリートとの関係はまるで夫婦のようだ。 (2025.5.24) |

--- メグレと口の固い証人たち ---by ジョルジュ・シムノン |

一見行き当たりばったりに見えるメグレの捜査は徐々に真実に近づいてゆく。犯人にではなく真実にというところが、本格ものといわれる謎解きもののミステリーとは違うところである。 メグレの捜査方法は事件の起きた場所に身を置き、体全体でその場の雰囲気を味わうことだ。 「多くの人々は、メグレの有名な捜査方法は料理の作り方のようにもうちゃんと出来上がっていて、それを踏襲するだけでいいのだと想像してしまっている」のだがそれは違う、と著者は述べている。メグレは事件の全体像を体に染み込ませてゆき、事件の経過が自然に浮き上がってくるのを待つのである。 シムノンが創造したメグレものは全部で103作あるクリスティのように103のトリックを考え出したのではなく、103通りの人生模様を描きだしたのである。 (2025.5.22) |

--- メグレ、ニューヨークへ行く ---by ジョルジュ・シムノン |

メグレはパリの陰影のある街並みを歩くのが似あう。明るいニューヨークの街にいるメグレは想像がつかない。 と思って読み始めたらそんなことはなかった。メグレのいるところには陰影が付きまとう。シムノンの描く陰鬱なニューヨークの街並み。 本書は古いヨーロッパ映画を見るようであった。例えばフェリーニの「道」。主人公たちの姿が「道」のザンパノとジェルソミーナとイル・マットを彷彿させた。 (2025.5.21) |

--- 二十四五 ---by 乗代雄介 |

「ゆき江ちゃん」シリーズまたは「阿佐美家サーガ」の最新作である。 このシリーズの主題は語り手である阿佐美景子の生活と意見である。景子は24、5才になっている。 弟の結婚式に際して彼女が考えたこと、そして叔母のゆき江ちゃんならどう考えたかということ。仙台駅で出会った女子大生との会話。それらから景子がどう考えたかということが浮き彫りになってくる。 38才の男性である著者が24、5才の女性の独白を、まるで女性になったように巧みに記述したことに感心した。作家というのはこのようなことができる人たちなんだ。 (2025.5.20) |

--- JAZZを聴く 五感ときには第六感で ---by 寺島靖国 |

「寺島流 JAZZの聴き方」を改題した本であった。興味のある本は改題されたら間違えて購入してしまう。 昨年読んだばかりなのに覚えていた記事もあったし、忘れていた記事もあった。全体としては初めて読んだ本に近かった。老化現象であろう。 タイム盤「ブッカー・リトル」の紹介。6曲入ったすべてがオリジナル曲であるが、それらが全てスタンダード曲のように美しいメロディであるという。これは聞いてみたい。ブッカー・リトルという演奏家は知らなかった。クリフォード・ブラウンの後継者といわれていたが、23才で夭折したという。ブラウンより1才若くして亡くなっている。 「アイ・リメンバー・クリフォード(クリフォードの想い出)」は有名なスタンダード曲であり、さまざまな演奏家がそれぞれの楽器で演奏している。著者のお勧めはテナー・サックス奏者J.R.モンテローズが演奏した同曲である。J.R.モンテローズといえば「直立猿人」の猿人が吠える音を出した奏者である。彼の音色が一番良いとは思いがけない指摘であった。 1996年頃の著者はサイラス・チェスナット、大西順子、ジャッキー・テラソンの3人の演奏家を将来有望なピアニストとして買っていた。大西順子とジャッキー・テラソンはCDを何枚か持っている。サイラス・チェスナットは知らなかった。一度聞いてみたい。 (2025.5.19) |

--- メグレと火曜の朝の訪問者 ---by ジョルジュ・シムノン | |

夫と妻が互い違いにメグレのもとを訪れ、相手が精神異常者だと訴える。ただそれだけのことがメグレの心にしこりを残す。調査してみるとそれぞれが恋人を持っている。しかも夫の恋人は妻の妹だ。メグレは若い刑事に一晩見はらせる。早朝、夫が死体で発見される。 メグレは事件が起こる前に捜査を開始する。夫婦の間に何かを感じたからだ。そこには外部に現れることのない深層心理が働いている。 あまりにも起伏の少ないミステリーである。それでもページをめくる手を止められない。深いところに人間の存在の何かが潜んでいるような気になるからだ。 すべてのページをめくり終えた時、思わず深いため息を漏らしていることに気づく。 (2025.5.16) | |

--- 皆のあらばしり ---by 乗代雄介 |

2022年第166回の芥川賞の選考委員はこの作品をちょっと考えたのち、わりとあっさり賞の対象から外したのではないかと思う。かつて「風の歌を聴け」や「1973年のピンボール」が現れた時の選考委員がそうしたように。 本書はビルドゥングス小説ともコン・ゲーム小説ともいえるたたずまいをしている。中世の日本文学の歴史に触れた情報小説といえるかもしれない。 登場人物は30代の関西弁をしゃべる得体の知れない男と栃木市内の高校に通う高校生の二人。ほとんどの場面は彼らの会話で占められている。その中身は虚々実々、何が正しくて何が違っているのかわからない。芥川龍之介の書いた「藪の中」と似通ったところがある。 「皆のあらばしり」という古文書が本小説のマクガフィンであり、それが実在のものであっても作り物であっても構わない。コン・ゲーム小説を面白くするためには、マクガフィン以外はできるだけ真実を語らなければならない。 小津安二郎の祖父の兄という小津久足という人物が実在したかどうか、その著書とされる「陸奥日記」が実在のものかどうかはわからないが、その前後左右を歴史的事実で埋めてあるため、読んでいる最中それを疑う気持ちが起きない。小説を読み終えた途端、クッキーの缶の中から飛び出した蛇のオモチャの印象が残り、あれは本当のことだったんだろうか、という気持ちが生じた。 怪しげな男が言う言葉「積み重なる行為の前には、思考や論理なんてやわなもんやで。功徳を積むうちに打算的な利己心が消える。これを御利益と呼ばずに何とするんや」がやけに説得力がある。 中身が本物か偽物かなんて、物語の実在の前には何の意味もないんだ、という著者の言葉が聞こえてくるようである。 (2025.5.14) |

--- 旅する練習 ---by 乗代雄介 | ||

この物語は2020年3月9日から3月14日までの6日間の旅の日記である。語り手は若い作家である。彼と彼の姪(小学6年生)は姪の春休みに我孫子から鹿島まで歩いて旅をする。2019年に中国の武漢で発生したコロナ・ウィルスが世界中に蔓延した。日本で緊急事態宣言が出された2020年4月の少し前のことである。 彼と姪はそれぞれ目的を持っている。彼は行く先々の風景を文章でスケッチする。姪は全行程をドリブルで行く。 彼らは途中で大学4年生のみどりさんと出会い、鹿島まで同行することになる。 語り手の彼は通り過ぎる土地にゆかりのある作家やその作品について考察する。我孫子では嘉納治五郎、柳宗悦、志賀直哉、武者小路実篤、バーナード・リーチ、滝井孝作とその作品「無限抱擁」について。布佐では田山花袋とその作品「野の花」「野辺の往来」「水郷めぐり」について。佐原では小島信夫とその作品「鬼」について。そして旅の全体を支配するのは柳田國男とその思想である。 またたびの途中で出会ったみどりさんから影響を受け、アルトゥール・アントゥネス・コインブラ(ジーコ)の考えと彼が育てたサッカーチーム(鹿島アントラーズ)についても考察する。 物語は3人の同行者の数日間の関わり合いの物語である。 著者は「もう会えないことがわかっているものの姿を景色の裏へ見ようとして・・・」とか「もう会えない、この練習の息継ぎの中でしか我々が会うことがない」という文章で人と人との一期一会の出会いを表現している。 人は旅をすることで己を知り、人生を知る。著者はこの物語で訴えているのはそういうことだと思った。 小説の中で著者は遊びを入れている。姪の名はごく普通の漢字なのだが、その読み方を物語が3分の1ほど進んだところで姪の口から言わせている。初めて読む読者はそこで初めて姪の名前を知ることになる。さらにそのいわれを最後の方で叔父に言わせている。 乗代雄介は2020年から毎年芥川賞の候補になっている。だが受賞はしていない。その時に受賞した作品と受賞者をあげてみる。どうだろう。受賞作は読んでいないので比較はできない。筆者は「最高の任務」から「それは誠」までの著者の候補作をすべて読んでいる。どれも素晴らしい作品である。それよりも良いということはどんな作品なんだろう。これから機会あるごとに受賞作を読んでみようかと思っている。

(2025.5.13) |

--- 戦争の犬たち ---by フレデリック・フォーサイス |

1.「水晶山」は物語の発端である。イギリスの鉱山会社の会長がアフリカの小国ザンガロでクーデターをおこし、政権を交代させて、自分の傀儡政権を作ろうとする。目的は地下に眠るプラチナだ。そのために傭兵を雇う。 2.「襲撃への百日」。雇われたシャノンはその計画を実行するための案を作成し、了解を得て準備を始める。この章が小説全体の約6割を占めている。予算10万ポンドで傭兵を雇い、貨物船、武器弾薬、上陸用ボートなどを購入する。10万ポンドを現在の通貨に換算すると2億5千万円ということになるが、それだけの金額では足りそうもない。その10倍の25億円くらいが妥当であろう。 3.「黎明の殺戮」。襲撃は呆気ないほど短時間で終わる。この章の全体に占める割合は1割程度だ。フォーサイスがこの小説で書きたかったのはクーデターを起こすための準備作業の詳細である。 クーデターを起こすための詳細について著者は微に入り細に入りかなり詳しく書いている。著者自身アフリカのある国でクーデターを起こすための首謀者になったことがある。彼が雇った傭兵がクーデターを実行する前にスペインで拘束されたため、計画は失敗に終わった。フォーサイスは「ジャッカルの日」で稼いだ金をほとんど失ったという。 転んでもただでは起きないフォーサイスである。その時の経験をもとに本書を書き、さらに映画化もされて、失った資金を回収したという。 (2025.5.12) |

--- ジャズ・カントリー ---by ナット・ヘントフ |

主人公は16才の高校生トム。物語は彼の一人称で成り立っている。彼は仲間とジャズのバンドを組んでいる。彼の楽器はトランペットである。 彼がジャズクラブの外の道路でピアニストのモーゼ・ゴッドフリーと知り合ったことから物語は進み始める。モーゼとゴッドが含まれているなんていかにも作ったような名前である。いろいろな挿話から彼のモデルはピアニストのセロニアス・モンクだということがわかる。 モーゼと彼のグループはヴェロニカという金持ちの夫人の家に出入りしている。この関係もモンクとニカ男爵夫人の関係に似ている。ニカ男爵夫人はジャズのパトロンで彼女は多くのジャズマンの世話をした。彼女は多くのジャズマンから曲を捧げられている。セロニアス・モンクから「パノニカ」、ホレス・シルヴァーから「ニカズ・ドリーム」、ケニー・ドリューから「ブルース・フォー・ニカ」といったように。彼女の名前はジャズの曲と共に永遠に残ることになった。 トムはジャズマンたちから演奏や人生についてさまざまのことを学んでゆく。そして、高校を卒業したら大学へ進学するかプロの演奏家になるか悩む。誰に相談しても自分のことは自分で決めろ、と言われ、結局大学へ進学するが、それでも悩み続けている。 著者は日本でいえば野口久光や油井正一、岩浪洋三といった大御所の評論家である。本書にはジャズの歴史や演奏家や曲についてのさまざまな知識が出てくるが、著者にとってはごく当たり前のことである。 (2025.5.9) |

--- 日光浴者の日記 ---by E.S.ガードナー |

E.S.ガードナーが82冊のペリー・メイスン・シリーズを書いたということは、アメリカでは法廷ものに人気があったからだろう。 本書は1933年から1976年まで43年間にわたって書き継がれてきたシリーズの真ん中あたりの1955年に書かれた。油の乗り切った頃に書かれた作品である。 著者は元弁護士であったため法廷場面は緊迫感がある。さらに事件が起こる前後の場面は微に入り細に入り詳しく書かれている。スピーディな展開の現代のミステリーとは相反する展開である。 一時期、87分署シリーズやメグレ警視シリーズ、そして本シリーズは新刊書店に10冊以上は並んでいたものだが、今ではそれらのほとんどが絶版になっており、古書店でも見つけるのは難しい。それらの本はいずれもじっくりした展開なので現代の読者にはウケないのであろう。 (2025.5.8) |

--- 天使たちの探偵 ---by 原 りょう |

6篇の短編が収められている。原りょうの短篇は長編よりもキレが良い。 「少年の見た男」は探偵沢崎が10才の小学生に雇われる話である。10才の少年と沢崎の会話が何とも言えず良い。風間一輝の小説に出てくる主人公と少年の会話同様彼らは相手が低年齢であっても子供扱いしない。 「子供を失った男」。依頼者はひき逃げで幼い娘を失ったばかりの男。依頼内容はひき逃げ犯を探してくれというのではなく、昔恋人に送った手紙を買い戻してくれという恐喝まがいの立ち会いをしてくれというもの。意外な展開とラストの印象に残る余韻。 「240号室の男」。複雑なプロットと洒落たセリフ。よくできた欧米のミステリーのような短篇。 「イニシアル"M"の男」。真夜中、沢崎の事務所に間違い電話がかかってくる。かけてきたのは若い女で、これから自殺するという・・・。 「歩道橋の男」。「読売ジャイアンツを巨人と呼ぶ義務はなく、国営放送をNHKと呼ぶ義務はないように、1989年を平成元年と呼ぶ義務もなかった」という印象的な文章から始まる。遺産相続をめぐって関係者たちが右往左往する。沢崎は微妙な判断を迫られることになる。 「選ばれる男」。市会議員の選挙戦のさなか、ある不良少年が失踪した。沢崎は少年の母親から調査を依頼される。 原りょうの小説は短篇長編すべて探偵沢崎が主人公である。この探偵はレイモンド・チャンドラーが創造した探偵フィリップ・マーロウがモデルになっている。沢崎はマーロウばりの皮肉の効いたセリフを多用する。それが最も生かされているのは短篇においてであることが本書を読むとわかる。 (2025.5.7) |

--- メソポタミヤの殺人 ---by アガサ・クリスティ |

クリスティが考古学者のマックス・マローワンと再婚したのちの作品である。夫について中東の遺跡の発掘現場に行った時の経験がそのまま生きた作品である。実際の現場も小説に書かれた通りだったと思われる。もちろん殺人事件はなかった。 最近読んだ本にクリスティのことが出ていたので興味がわき、再読した。2020年に読んでいるが、細かいシチュエーションや犯人の名前は忘れている。クリスティの作品では「アクロイド殺人事件」以外は、2、3年経つと犯人の名前は覚えていない。何度読み返しても楽しめる作家である。 イラクの遺跡の調査隊の話である。考古学者の団長以下総勢10人の隊員とその妻たちのチームに看護婦のエイミー・レザランが参加する。彼女が本書の語り手である。物語は彼らの宿舎兼現場事務所にミス・レザランが滞在した1週間の出来事である。 規模は違うが筆者もクアラルンプール近郊のジャングルを切り開いて作った工場の日本人宿舎に1ヶ月ほど滞在したことがある。砂漠とジャングルの違いはあるがいずれも街とは隔絶された場所である。その中での生活における人間関係は小説と重なる部分があった。 事件を解決したポアロがトルコのイスタンブールからオリエント急行に乗ってロンドンへ帰る途中の出来事が「オリエント急行殺人事件」となっている。 (2025.5.5) |

--- ロシア文学を学びにアメリカへ? ---by 沼野充義 |

本書は著者が27才から31才までの4年間アメリカに留学したときのエピソードをまとめたものだと思って読み始めたら、その部分は初めの3分の1くらいで、あとの3分の2は言葉に関するエッセイであった。たとえば「人称代名詞について」では各国の人称代名詞の表現の仕方について述べている。アメリカでは「I」と「YOU」しかないが、日本では「私」「僕」「俺」「当方」など多数存在する。「挨拶はおもしろい」では、アメリカでは朝でも夜でも「HI」を使う。ただし「HI」のあとに相手のファーストネームを入れる。「HI JOHN」とか。これは相手のファーストネームを覚えていなければならないので大変だった、と著者は述べている。その他ロシア文学者ではあるが多方面で活躍している著者にふさわしく、多方面にわたって言葉に関する知識を披露している。 ロシア文学専攻の著者がなぜソ連ではなく、アメリカに留学したかは本書で述べられているが、その方が効率がいいらしい。アメリカには様々なスラブ系民族(ロシア人、ウクライナ人、リトアニア人、ポーランド人その他)の共同体が存在する。彼らの言葉や生活を知ろうと思ったら、何かと規制の多いソ連に行くよりもアメリカの方が学びやすいということだ。 アメリカは人種のるつぼといわれているが、著者はるつぼというよりもパッチワークの方が現実に近いという。各民族は融合してはいない。それぞれの共同体の中で生きているという。 アメリカで生まれてアメリカに住みながら、英語がうまく話せない人が多数存在するという。それぞれの民族の共同体の中で生きているから英語を話す必要がないらしい。 アメリカというのは面白い国で、各地にヨーロッパの地名がある。著者が行ったインディアナ州にワルシャワという町がある。昔ポーランド系の移民が多く住みついた土地のようだ。アメリカにはパリもあればベルリンもある。 筆者が以前仕事で滞在していたヴァージニア州の町の名はダブリン(DUBLIN)といった。本書に出てくるワルシャワ同様、なんの変哲もない町であった。 (2025.5.3) |

--- 中也を読む 詩と鑑賞 ---by 中村 稔 |

「ときは銀波を砂漠に流し、老男の耳朶は蛍光をともす」とか「あらゆるものは古代歴史と、花崗岩のかなたの地平の目の色」とかいう文章が出てきて首をかしげた。「私たちは理解し尽くしたと永久に思うことができないような詩を読みたいものである」という河盛好蔵先生の言葉に従って詩を読み始めた。先日古本まつりで購入した中原中也の詩集である。中也を選んだのは先日読んだ大岡昇平の本に中也のことが書いてあったからである。 本の題名は「小林秀雄」。その中に中也と同棲していた女性を小林が奪い、小林はのちに女性を残して奈良まで逃げたというショッキングなことが書いてあった。大岡昇平は彼らの仲間であったから、その辺の事情は詳しい。女性の名は長谷川泰子という。演劇志望の女性であった。 筆者は中原中也の詩については「汚れっちまった悲しみに、今日も小雪の降りかかる」というセンテンスしか知らなかった。抒情詩人だと思っていた。読み始めてみると、抒情的な詩がないわけではないが、上記のような理解不能な文章がやたら出てくる。中原の頭の中をのぞいてみない限り、理解し尽くすことは不可能である。 それでも解説を参照しながらひとつひとつの詩を何度も読み返してみた。読んでいくうちになんとなく言葉にはならないイメージが浮かんできた。詩は何度も繰り返し読まなければ味わうことはできない、と思った。一行一行に多くの時間とエネルギーを注ぎ込んで作ってあるからだろう。 「サーカス」の一節「幾時代かがありまして、茶色い戦争がありました」や、有名な「汚れつちまつた悲しみに」など、中也の詩には一度聞いたら忘れられない文章がある。彼の詩には彼でなければ書くことができない文章が数多く存在している。 本書には中也の詩だけではなく、選者の解説や中也の日記からの抜粋や手紙の一部などが挿入されていて、中也を総合的に理解するための手助けになっている。 あの冷静な小林秀雄と中原中也と長谷川泰子の関係は興味のあるところである。中也が泰子と出会って同棲したのは、中也16才、泰子19才の時であった。中也18才の時に23才の小林と出会い、親しくなったが、小林は泰子とも親しくなり、中也から彼女を奪う。2年後に小林は泰子から逃げ出す。泰子は中也の元には戻らず、他の男と結婚する。中也はその後他の女と結婚し、30才で亡くなるまで、泰子のことを思う詩を書いていた。中也の2冊目の詩集「在りし日の歌」は、生前その原稿を小林秀雄に預け、死後小林によって出版された。長谷川泰子は1993年(平成5年)、89才で亡くなった。 中也の29才の時の日記に次の文章が書かれている。「今や衣食住だけ足りれば好い人達の時勢だということである。平凡万能だということである。その醸し出している空気というものは知的なものでも芸術的なものでもないということである」。1936年、第二次大戦前である。いつの世でも世間というものは凡庸なものだということだろう。 (2025.4.30) |

--- 本に読まれて ---by 須賀敦子 |

マルグリット・デュラスから始まり、スチュアート・ダイベック、フェルナンド・サバテールへ進み、どうなるかと思っているとアガサ・クリスティとピーター・メイルが出てきて安心していると、ポール・ボールズにハマり、石川淳から永井荷風、森鴎外を論ずるという変幻自在の読書歴には舌を巻いた。どれほどの教養の持ち主なんだ。と恐れ入っていると、「直哉の暗夜行路を自分の好きなタイプの話ではないと知りながら、それだからこそ読まなければと、かなり苦痛だったのをがまんして読んだ」という文章が出てきてホッとした。志賀直哉は筆者の好きな作家で、彼の著書を読むのは苦痛に感じるどころか、快楽である。読書には得手不得手があるものだ。 著者の読みは深い。フローベールの「素朴な女」を評して、「フローベールの意図は宗教への皮肉だったろうか。私には写実を超え、文章の力だけで文章をすっくと立ち上がらせた魔の瞬間が、この結びのオウムに凝集されて見える」と述べている。たまたま筆者も最近同書を読んでいた。筆者の感想は「著者は淡々と事実のみを積み重ねてゆく。読み終わると、ある女の一生がくっきりとわれわれの脳裏に刻まれる」であった。その差は歴然としている。 著者の書評は自由自在だ。松山巌の「百年の棲家」を紹介するページでは、自分が以前住んでいた家の思い出を語り、本の紹介は2、3行で片付けている。マーク・ヘルプリンの「兵士アレッサンドロ・ジュリアーニ」では、画家ジョルジーニョの絵「ザ・テンペスト」について延々と論時てから書評が始まる。そして池澤夏樹の著書を「社会からも家庭からも強要されないまま、いまだ自己の確立を手に入れていない今日の多くの若者たちを惹きつける」と評している。 著者の紹介する本の多くは白水社、みすゞ書房、中公文庫から出版されている。筆者の得意とするところの新潮文庫、ハヤカワ文庫、岩波文庫とは若干毛色の違った分野である。その中で読んでみたいと思ったのは以下の本である。

(2025.4.24) |

--- オデッサ・ファイル ---by フレデリック・フォーサイス |

「オデッサ」とは元SS隊員の組織という意味である。SSとはナチの精鋭部隊のことである。本書が出版された1972年にはナチの残党は生きていて、本書で語られたことは現実的であった。2025年現在、1945年に20才だった者は100才である。生きていたとしても無力である。 現在のドイツではナチの思想を受け継ぐネオナチという組織が存在し、増えつつあるというニュースを聞いたことがある。この物語は過去のものであっても、その精神は生きていて現在でも活動中なのである。歴史は繰り返すという格言がある。フォーサイスが1970年台に指摘したことが現代には適用できないという保証はない。 ボンのアパートで老人が日記を残して自殺した。日記を読んだ新聞記者ミラーは老人がリガの強制収容所を生き延びたユダヤ人であることを知る。その日記にはある重要な事実が書いてあった。ミラーは現在も活動しているオデッサを追求し始める。

「過去からの狙撃者」ものである。歴史の中に埋もれたものが生き返って活動を開始する。こういう話に弱い。ページを次から次へとめくらずにはいられなくなる。 (2025.4.23) |

--- 観光 ---by ラッタウット・ラープチャルーンサップ |

「ガイジン」「カフェ・ラブリーで」「徴兵の日」「観光」「プリシラ」「こんなところで死にたくない」「闘鶏師」の7篇の短篇が収められている。著者はシカゴ生まれのタイ人である。2005年、著者26才の時に本書を出版した。 いずれの短篇もタイに住むティーンエイジャーたちの生活の一コマを描いている。われわれは観光で訪れたときや日本に住んでいるタイ人を見たことはあるが、等身大の彼らの生活は知らない。タイ人が書いた小説を読むのも、それによって彼らの生活の一コマをかいま見るのも初めてであった。 翻訳者はあとがきで「外国の作品を読んでこれほどの親近感を抱いたのは初めてのことだった」と書いている。筆者も全く同感である。読後、この思いを文章でどう表現していいのかわからなかったが、そういうことだ。

「カフェ・ラブリーで」では、11才の自分が兄に付いて場末の娼家へ行き、「徴兵の日」では17才の自分が朝早くから徴兵検査場へ行く。「観光」では盲目になりかかっている母親を最後の観光旅行へ連れて行く。読み始めるとあっという間に自分が主人公になって著者の世界へ連れて行かれてしまう。 「闘鶏師」の語り手は16才の少女。闘鶏に取り憑かれた父親と、わずかな手間賃で一家を支える母親の間で成長してゆく少女。ラストはそうした苛烈な社会に出て行かねばならない少女の姿を暗示している。 YouTubeの読書のサイトで見なければ、本書を読む機会はまずなかったろう。自分の知らない世界を知るためにはさまざまな方向にアンテナを張っておかなければならない。(2025.4.20) |

--- 幸福論 ---by アラン |

本書には93のプロポ(哲学断章)が収められている。アランは本書「幸福に関するプロポ」の他にも、新聞や雑誌に毎日のようにプロポを書いていた。以下はその一部である。

いずれも100年〜2000年前に書かれた言葉だが、現在のわれわれにも切実に当てはまっている。マルクス・アウレリウスのうんざりした顔が目に浮かぶようである。 (2025.4.19) |

--- 我が子を盗め ---by 和久峻三 |

「倒産の罠」「魔淫の罠」「性倒錯者」「我が子を盗め」「死を招く倒産」「負け犬の凱歌」の6篇の短篇が収められている。いずれも法廷ものである。 著者は法廷もののミステリーを書くために弁護士になった。1969年に京都で弁護士事務所を開いた。1972年に「仮面法廷」で江戸川乱歩賞を受賞した。E.S.ガードナーや佐賀潜など、弁護士が作家になった例はあるが、作家になるために弁護士になったのは著者が初めてである。 6篇のうち5篇が弁護士、1篇が検事が主人公である。 いずれの話も単純な罪で訴えられたと思われた被告の背後には複雑な事情があり、裁判が進むにつれて次第にそのことが明らかになってくる。最後に意外な事実が明らかになる。著者が元弁護士ということもあって、事件の中身は絵空事ではない迫真性がある。 (2025.4.17) |

--- 私の随想選 第三巻 私のフランス文学 II ---by 河盛好蔵 | |

【詩人との出会い】 一般的に作家は普通の人より個性的である。詩人はさらにその上をゆく。小説を書いて金持ちになった人はいるが、詩を書いて金を儲けた話は聞いたことがない。 本書はフランス文学の中でも主に詩についての評論を集めたものである。詩そのものよりも、それを書いた詩人の性格や生活が興味深い。 著者は「小説が初等数学であるとすれば、詩は高等数学であるべき」と、また「おれの詩は勉強してもらわなければわからないのだと自負する詩人がたくさんいなければ文学に進歩はない」と述べている。詩は彫琢され、磨き込まれた文章によって作られているため、簡単に読み解くことはできない、という。 また、「詩の面白さは言葉の組み合わせ、文字の操作にあると考える。もし作者にして真に語りたいことがあるならば、その難解さはかえって読者の知性のテストとなることができよう。私たちは理解し尽くしたと永久に思うことができないような詩を読みたいものである」という。 マラルメの詩は特に難しく、詩人仲間にも理解することが困難な詩が多かった。トルストイはマラルメの詩を読んで、「あれはなんの意味もないものだ」と断定した。 著者はマラルメが過ごしたイギリスやフランスの土地を訪れ、コクトーやヴァレリーやリルケが住んだ家を訪ねる。フランス文学の中でも詩は著者にとって特別なものだったようである。 【思索家との出会い】 著者は思索家と作家を分けて書いている。思索家はモラリストのことであろう。モラリストとは哲学者にも文学者にも宗教家にも属さない人々のことである。本章ではペギー、アラン、ジッド、モーロワを採り上げている。中でもアランには多くのページを割いている。 アランは「良識というものは誰にでも授かっているものだから、そして良識とは結局判断に他ならぬから、あらゆる子どもに平等にそれを発達させることが大切である」と述べた。彼の幸福論の中心をなす思想もやはり判断せよ、判断が幸福を与えてくれる、ということである。 「狭き門」「田園交響楽」などを書いたジッドは映画「ベニスに死す」のアッシェンバッハのような人だったようだ。筆者が子供の時はジードと表記していたが、今はジッドというらしい。 【仏国滑稽作家列伝】 アルフォンス・アレー、ジョルジュ・フェドー、トリスタン・ベルナール等、フランスの滑稽文学の作家たちの話題である。日本でその作品がほとんど紹介されていない作家たちである。 (2025.4.12) | |

--- 私の随想選 第二巻 私のフランス文学 I ---by 河盛好蔵 | |

以前「私の随想選 第六巻 私の人生案内」と「私の随想選 第一巻 私のパリ」を読んで、著者の河盛好蔵に興味を持っていた。たまたま古本市で本書と「私の随想選 第三巻 私のフランス文学 II」を見つけ、これを逃したら読む機会がないだろう、と思い、購入した。このシリーズは全七巻である。全部読んでみたいが果たしてどうなるか。 著者がフランスに留学していた時代の思い出を語り、彼が好んで読んだフランス文学者たちについて述べている。 フランスには哲学者にも文学者にも宗教家にも属さない人々がいる。彼らはモラリストと呼ばれている。モンテーニュ、ラ・ロシュフーコー、ラ・ブリュイエールなどである。 ユゴー、デュマ、バルザックは同時代人であり、同じサロンに出入りしていた。画家のドラクロワはそうした作家たちと付き合っていた。彼らの暮らしぶりや、どのように文学に向き合っていたかの記述は興味深かった。 その他、ゾラ、モーパッサンについても論じている。 (2025.4.8) | |

--- 歌舞伎以前 ---by 林屋辰三郎 |

著者は本書で、日本に歌舞伎が発生するまでの歴史を述べている。著者は日本の芸能の集大成として歌舞伎を採り上げた。それには芸能の発生からひも解く必要がある。 紀元600年から800年に民衆のあいだに発生した芸能として、舞楽、散楽、猿楽、田楽がある。これらは歌、踊り、曲芸、奇術などで人々を楽しませる催しであった。初めはそれぞれ得意な者が行なっていたが、次第にそれを生業とする者たちが現れてきた。彼らは浮浪の民で、河原にねぐらをかまえる者が多かったので、河原者と呼ばれた。 1603年、出雲大社の巫女と称する阿国が京都に現れ、河原でかぶき踊りを演じた。特徴として、女性の男装、異相、傾城事の狂言があげられる。 その頃、浄瑠璃や義太夫が三味線と結びついて発生、発展した。近松門左衛門の脚本で歌と踊りと芝居が結びついて、歌舞伎の原型ができた。その基本的形態が確立したのは1440年代であった。演題はお家、恋愛、武勇であった。 歌舞伎は寛永時代に基礎ができ、元禄時代に発展した。本書は「歌舞伎の本誌はここから始まるのであった」という文章で終わっている。歌舞伎という大輪の花が咲くためには1000年という熟成期間が必要であった。 本書は一度なくし、2019年に図書館で借りて読んだ。なかなか読めなかった本だが、読んでみると面白く、夢中で読み終えてしまった。いつか再び読み返したいと思い、古本屋で買っておいた。今回読み返してみるとやはり面白い。 (2025.4.3) |

--- ドストエフスキー ---by E.H.カー |

イギリスの歴史学者E.H.カーが書いたドストエフスキー論である。カーの代表作は、ユニークな視点から歴史と向き合った著書「歴史とは何か」である。 【第一巻 成長の時期 (1821-1854) 〜33才】 この時期の代表作、「貧しき人々」「白夜」。 【第二巻 激動の時期 (1854-1865) 33〜44才】 この時期の代表作、「虐げられた人々」「死の家の記録」「賭博者」「地下生活者の手記」。 【第三巻 創造の時期 (1866-1871) 45〜50才】 この時期の代表作、「罪と罰」「白痴」「永遠の夫」「悪霊」。 【第四巻 結実の時期 (1871-1881) 50〜60才】 この時期の代表作、「未成年」「作家の日記」「カラマーゾフの兄弟」。 「カラマーゾフの兄弟」はいろいろな要素を含んだ小説だが、著者は「ドストエフスキーは罪と苦悩を通じてのドミートリー・カラマーゾフの救済の物語を完了した」と述べている。 (2025.3.28) |

--- 雪沼とその周辺 ---by 堀江敏幸 |

7篇の短篇が収められている。いずれも架空の町、雪沼というスキー場のある街に住んでいる人たちの話である。ボーリング場、段ボール加工工場、書道教室などさまざまな場所で働く人が主人公になっている。 「スタンス・ドット」 主人公はボーリング場の経営者。妻と二人で始めたボーリング場を今日で閉店する。妻は数年前に亡くなり、自分一人で続けるのは困難になってきたからだ。あと30分で締めるというときに若いカップルが入ってきた。トイレを貸して欲しいという。 「イラクサの庭」 小留知先生のお通夜の場面から始まる。そこに集まったのは小留知先生の料理教室の生徒たちである。彼女たちの会話から生前の小留知先生の人生や人柄が浮かび上がってくる。 「河岸段丘」 段ボール加工工場を経営する田辺さんとその友達青島さんの話。 「送り火」 子供達に書道を教えている陽平さんとその妻絹代さんの話。二人には男の子がいたが洪水で失い、今は二人暮らしである。息子の13回忌に二人は送り火を計画する。 「レンガを積む」 都会でレコード店に勤務していた蓮根さんは母親の面倒を見るために故郷に帰り、売りに出ていた雪沼のレコード店を買い取る。スピーカーの高さを調整するためにレンガを購入した。 「ピラニア」 中華料理屋を経営する安田さんとその妻の聡子さん、それに相互銀行の営業の相良さんの会話。安田さんは川沿いの斜面に建てた住居兼用の店の一階に水槽を置き、熱帯魚や川でとった鮒や鯉を泳がしている。 「緩斜面」 職を失って故郷に帰ってきた香月さんは小木曽さんの紹介で防災用具の会社に勤め始める。その後小木曽さんは亡くなり、その妻と中学二年の息子が残された。香月さんは小木曽さんの息子と凧揚げを計画する。 (2025.3.23) |

--- 三つの物語 ---by フローベール |

「素朴なひと」 フェリシテという女中が主人公。貧しい生まれのフェリシテの短い青春、そして長い女中生活を描いている。彼女は自分に与えられるものがあまりにも少ない運命に生まれた。彼女は人に深い愛情を与えるが、大抵の場合見返りはない。彼女が最後に愛情を与えたのは一羽の鸚鵡であった。鸚鵡は歳をとって死んだが、彼女はそれを剥製にして可愛がった。やがて彼女も死ぬ時が来た。 「聖ジュリアン伝」 ジュリアンという乱暴者の若者が聖者になるまでの物語。神話の世界を描いている。 「ヘロディアス」 イエス・キリストの時代の話である。王妃ヘロディアスの女サロメが洗礼者ヨハネの首を願い出るまでの話。サロメがヨハネの首を乗せた皿を持っているシーンは、西洋人には戯曲や絵画でお馴染みである。筆者には馴染みのない話で捉えどころがなかった。 (2025.3.21) |

--- 哲学物語 ---by W.デュラント |

著者デュラントはカリフォルニア大学で教鞭を取る傍ら本書を書いた。ギリシャ時代から現代に至るまでの哲学の歴史をたどりながら、その特徴が手際よく書かれている。こういった書物はおうおうにして難しい哲学用語を並べ、箇条書き的に主要な哲学者たちの学説を述べるという、参考書的な内容になりがちだが、本書は違う。哲学用語は使わず、普通の言葉で哲学者たちの学説を紹介している。単に紹介するだけでなく、著者自身の意見も述べている。このことが本書を血の通ったものにしている。 本書は1926年に発行された。原題は「The Story of Philosophy」である。100年前に発行された書物だが、現在に至るまで世界中で広く読まれている。日本では1963年発行の本書を最後に、その後出版されていないようである。 本書で取り上げられている哲学者は以下の通りである。

ヘーゲルについてはカントの章で数ページ触れられているだけである。ベイコンやスペンサーよりヘーゲルの方が重要だと思うのだが。さらに、現在最も重要な哲学者ハイデガーについては1行も書かれていない。本書が書かれた1926年時点でハイデガーは「存在と時間」を書いていなかった。それが書かれたのは1927年であった。加えて、出版された当時、同書を理解できた者は世界で数人であったことを考えると、仕方のないことであろう。 また、現在ほとんど重要視されていない哲学者、フランシス・ベイコン、ベルデット・クローチェ、ジョージ・サンタヤーナが取り上げられている。 哲学史に欠かせない人物、プラトン、アリストテレス、カント、ニーチェについては、その欠点も含めて詳細な説明がなされている。 本書では著者自身の意見が随所で述べられていて、それぞれの説に対して批判もしている。たとえば、ニーチェの極端な超人思想は彼の不遇と孤独が生み出したもので、平穏で満たされた人生を送っていたら、彼の思想は違ったものになっていたに違いない。と述べている。そのことで、近寄りがたくそびえたつニーチェがより身近に感じられた。 ー ー ー ー ー 以下に、興味深かった説をあげておく。 【アリストテレス】 利得の刺激は熱心な労働に必要であり、所有の刺激は適当な勤勉、節倹および将来の備えに必要である。すべてが各人の所有であるときは、誰もその面倒は見ないであろう。(これは人間社会で共産主義は発展することはない、ということの証明である。1991年にソビエト連邦が放棄するまで続いたことが奇跡的なことだった。) 【アリストテレス】 政治はあまりにも複雑な仕事であるゆえに、単なる数によって決めることはできない。医者は医者によって評価されるべきであるように、正しい選挙は知識ある人々によってのみなされうる。これは民主政治を否定し、貴族政治を肯定する説である。(筆者はこの意見に賛成である。) 【スピノザ】 憎むということは、自己の劣性と恐怖を白状することで、我々は勝つ自信のある敵を憎みはしない。 【スピノザ】 感情は、反対の、より強力な感情によってのほかは、阻止することも除去することもできない。 【スピノザ】 民主政治の欠点は凡庸な人に権力を得させるという傾向であるが、これを避ける道は公職を訓練された手腕の人にかぎるほかはない。 【スピノザ】 自由な意志は存在しない。精神の決意は、身体の状態の異なるに従って異なる欲望に他ならない 【カント】 カントはケーニヒスベルクで生まれ、一生その地から外へ出なかった。ケーニヒスベルクは現在はロシアの飛び地であるカリーニングラードである。彼は大学の教授をしながら、15年かけて、57才のときに書き上げた最初の著作が「純粋理性批判」であった。 【カント】 カント以前は、人間は経験を通して感覚を刺激されることによって成長するものであるから、経験を通さない純粋な理性は存在しないとされていたが、カントはその説をくつがえした。 【カント】 雑然と群れをなしてやってくる感覚に、秩序と連関と統一とを与えるものが悟性である。同一の経験がある人間をいつまでも凡庸のままにおき、より活動的なたまざる人物の場合には、高められた知恵の光になり、真理という美しい論理になる。 【カント】 キリストは神の国を地上に近づけた。ところが人は誤解して、我々の間に神の国ではなくて、聖職者の国を建設したのである。 【ショーペンハウエル】 知性は案内人として主人を案内するにすぎない。人間を作るものは意志である。性格は意志にあって、知性にあるのではない。(この言葉を日本の教育委員会に張り出したい。) 【ショーペンハウエル】 人は精神的に貧しく、一般に卑属であるにしたがって社交的である。 【ショーペンハウエル】 人生は振り子のように苦痛と倦怠との間を左右に揺れる。我々は成功していればいるほど退屈を感じる。 【ニーチェ】 民主主義とは成り行き任せということで、一つの有機体の各部分にそれぞれ好きなことをさせてやるということである。、、、それは偉大な人物の出現を不可能にする。(民主主義と凡庸は互いに引き合うのかもしれない。) 【ニーチェ】 恐るべきは指導者どもではなく、もっともっと低いところにいる連中で、彼らは自分らの無能力と怠惰との自然の結果である従属を、革命によって脱しうると思いこんでいるのだ。 (2025.3.19) |

--- 河岸忘日抄 ---by 堀江敏幸 |

河岸に繋がれた全長18メートル、幅4メートルの船(ハウスボート)をアパート代わりに借りて住んでいる「彼」が主人公である。小説は「彼」のモノローグで綴られている。 内容は「彼」が船に住みながら考えたこと、「彼」とつながりのある人々との交友関係、彼が読んだ本、見た映画、聴いたLPレコードについてのあれこれ。時には身辺雑記を綴る私小説風になったり、書評や映画評になったり、哲学エッセイ風になったりする。小説というよりも日記に近いか。 本書はどのようにも読むことが出来るが、小説として読むと3人の人物との交流が主軸になっている。船の貸主である老人、日本に住んでいる先輩の枕木さん、枕木さんの手紙を持ってくる西アフリカ系黒人の郵便配達夫の3人である。枕木さんとはファクシミリでのやり取りもしている。 老人と交わす哲学的な会話、枕木さんから届く隠喩の多い内容のファクシミリ、郵便配達夫との気軽な会話、それぞれが面白い。 船が繋がれている場所はセーヌ川の岸辺である。ただし都市部ではない。「彼」は買い物には歩いて行くが、映画を見るにはバスを使って行く。映画を見ることができる町までバスで約1時間ほどかかるから、農村部を流れているセーヌ川と思われる。 彼は市場で食材を買ってきて船のキッチンで料理する。蕎麦粉を混ぜたクレープを大量に作り、保存食にする。アルデンテに茹でたスパゲティにオリーブ油をさっとかけて食べる。とれたての卵でオムレツを作る。調理方法を具体的に記述しているので、自分でも作れそうである。 彼が読む本はフランスの本またはフランス語に翻訳された本である。クロフツやチェーホフやアレックス・ヘイリーをフランス語訳で読む。著者自身、現在早稲田大学でフランス文学の教授をしている。 著者は季節の移り変わりを気温、湿度、風力、気圧で表現している。例えば、 気温15℃ 湿度50% 風力2 気圧1023mbar 最後のページでは、気温9℃ 湿度31% 風力1 気圧1023mbarとなっている。フランスの季節はわからないが、なんとなく秋→冬→春のようだ。人里離れた川のほとりの船の中でひとりもの思うにはふさわしい季節である。 大家の老人の死とともに本書は静かに終了する。「彼」は相変わらずハウスボートのデッキから外を眺めている。 本書で採りあげられた本

本書で採りあげられたLPレコード

本書で採りあげられた映画

(2025.3.11) |

--- 寡黙なる巨人 ---by 多田富雄 |

著者は67才の時脳梗塞を発症し、右半身の機能と言葉を失った。体を動かせないことと人との意思の疎通が困難なことは地獄である。しかも普通の病気と違い、治らない。機能しなくなった神経は元に戻らないのだ。 東大名誉教授、免疫学者として数々の賞を受賞、新作能を書き、鼓の腕はプロ並み、などなどの輝かしい経歴が突然寸断されてしまった。入院中の著者はひとりの患者にすぎない。 著者はリハビリを始める。リハビリは失われた神経組織を生まれ変わらせるのではなく、新たな神経を作り出すことだ。この新しい神経を著者は「寡黙なる巨人」と呼んだ。新たな自分は以前の自分ではない。自分の中に新しい自分が生まれたようなものだ。体は元のようには動かないし、言葉も声も元のようではない。 著者は血の滲むようなリハビリを経て、発症した2001年以降2010年に亡くなるまでの間に、共著も含めて17冊の著書を出版した。 そればかりか、小泉内閣の数々の悪政の一つ、障害者のリハビリを180日に制限するという「診療報酬改定制度」に反対する運動の先頭に立っていた。48万人の署名を集めたが、政府には無視された。それでも粘り強く運動を続けている。 挫けそうになるが挫けない著者の粘りは、奥さんはじめ、家族や友人たちの協力や励ましから生まれたのだろう。そして著者自身の楽天的な性格から。 (2025.3.5) |

--- 感情教育 ---by フローベール |

この本は新刊で買ったのに古書のようになっている。買ってから20〜30年は経っているだろう。もちろん読むつもりで買ったのだし、何度も読みかけた。ほとんどの場合、主人公のフレデリックが船に乗っている場面から先へ進むことがなかった。ほとんどの場合と書いたのは、表紙を眺めただけで本棚に戻したこともあったからである。18才の青年に感情移入することができなかったのと、感情移入することに拒否感が働いたためである。 今回この本を「途中下車」のページではなく、読後ノートに入れられたのは不思議なことである。読書にはこのようなことが結構ある。「戦争と平和」がそうだったし、「未成年」がそうだった。あっさり入り込んで読了した本よりも、入り込むのが困難で苦労して読了した本に愛着が湧くこともたびたび経験した。この本がそうであった。そういうときに思うことは決まって「なんで今までこんな面白い本が読めなかったのだろう」ということである。 今まで数々の翻訳書を読んできて挫折したのは内容が難しくて頭に入ってこないことと翻訳技術がまずいことにあった。ロシア語の翻訳には抵抗がなかった。英語は良い翻訳と悪い翻訳があった。ミステリーと冒険小説ではハズレがなかった。文学書では翻訳者によった。ドイツ、フランス、イタリアなどのヨーロッパの文学書はほとんどひどい翻訳ばかりだった。まるで学生にやらせた下訳をそのまま使ったような翻訳なのだ。10代の頃は抵抗なく読めていた。ひどい日本語など気にならないくらい内容に魅せられていたからだろう。ある程度歳をとって、良い日本語、綺麗な日本語に快感を感じるようになった。若い頃抵抗を感じていた志賀直哉や谷崎潤一郎や川端康成の文学を抵抗なく読むことができるようになった。反対にひどい日本語を読み進めることができなくなってきた。 本書の翻訳者生島遼一氏は定評のあるフランス文学者である。だが、この人は正しい日本語を勉強したことがあるのだろうか。「・・・。気のいい人だった教授がそういってくれた」などという文章を読んでそう思った。上巻の最初の方でこのような文章に出会うと、果たして下巻まで持つのだろうか、と不安になった。 この岩波文庫版は1971年に発行された。だが改版と書いてある。最初に生島氏が訳したのは1947年であった。2025年現在の80年前である。日本語の文章に違和感があるのはこのためであろうと思った。 だが1905年から1916年までに書かれた漱石の文章に違和感を持つだろうか。何度読んでも時々は読み返してみたくなる魅力的な文章ではないか。1955年中村白葉氏に翻訳された「戦争と平和」に違和感を持つだろうか。やはり魅力的な文章と言わざるを得ない。 翻訳者として大事なことは日本語が達者であることである。外国語を翻訳するのは学生でもできる。生島遼一氏ほか数多くの翻訳家たちはそれぞれフランス文学や英米文学の専門家である。だが日本語の文章を専門に勉強したわけではない。 我々が翻訳書を読むのは「戦争と平和」や「罪と罰」を直接読むわけではない。中村白葉が訳した「戦争と平和」を、江川卓が訳した「罪と罰」を読むのだ。ある人が訳した「戦争と平和」が好きになれないからといって、ほかの人が訳したそれを好きになれないということはない。筆者は以前「偉大なるギャツビー」を野崎孝訳で読んで、何が書かれているのかさっぱりわからず、何回かチャレンジしたあと諦めて、長い間放置していた。20、30年後に村上春樹訳で「グレート・ギャツビー」を読み、内容がすらすらわかって、こういうことだったのか、と目が開かされた経験がある。翻訳書を読んで面白くなかったら、別の翻訳者のそれを読んでみると良い。まるで別の本を読んでいるような経験をするかもしれない。 ー ー ー ー ー 本書がほかのフランス文学、スタンダールやバルザックの作品ほど人口に膾炙してこなかったのは主人公フレデリックに魅力がないためだと思った。フレデリックの目的はパリで美しい女たちに囲まれて、贅沢な暮らしをすることだけである。彼は母親が希望するように田舎で弁護士の助手となり、地道に生計を立ててゆくことなどできない性格である。「赤と黒」のジュリアン・ソレルや「ゴリオ爺さん」のラスティニヤックのような魅力的な登場人物がいてこそ、その小説を最後まで読み続けることができる。 ー ー ー ー ー どうも文章がつながっていかない。会話がぎこちない。この翻訳は何人かの学生にやらせて、出来上がってきたものをつなぎ合わせただけのように思える。自然主義文学の傑作「ボヴァリー夫人」の作家がこんな不出来な作品を書くか。登場人物たちのつながりが物語の半分ほど過ぎたあたりまできてもよくわからない。登場人物たちの容姿や年齢などもよくわからない。文学史上最高の美貌の持ち主といわれているアルヌー夫人にしても、その容姿は説明されていない。フレデリックが何年間も憧れ続けているからきっと美しい人なんだろうと想像されるが、果たして本当にそうなのか。単なる主観に過ぎないのではないか。彼女の年齢は多分フレデリックよりも10才ほど年上である。小説の中でフレデリックは年増好きと書かれているが、この辺に著者の仕掛けた罠が潜んでいるのではないだろうか。 ー ー ー ー ー 「赤と黒」のジュリアン・ソレルを薄めたような若者がフランス革命を背景に、パリの社交界に出没する。彼は何かを足がかりにして出世しようとか、金儲けをしようとか、そういう目的はない。ただその日その日を贅沢に暮らしていければ良い。金がなくなれば故郷に帰って平凡な仕事を得て生計を立てようとし、遺産が入ればパリに出て贅沢な生活をする。 彼は18才の時に船のデッキで出会ったアルヌー夫人に一目惚れする。その後の彼はアルヌー夫人のことしか考えられなくなる。その後10年ほどの間に4人の女性と出会う。その中の一人とは同棲し、子供も作る。また他の一人とは結婚する寸前まで行く。だが最後にはアルヌー夫人の面影が邪魔をして関係は壊れる。彼の行動は行き当たりばったりでアルヌー夫人に対する感情以外はいい加減なものである。 アルヌー夫人がフレデリックと行動を共にできなかったのは、彼の生活力の希薄さによるものだろう。アルヌー氏も頼りない人物ではあるが、美術雑誌出版業に失敗したら、陶磁器製造販売業に、それに失敗したら宗教儀式用具店というふうに生活力がある。対してフレデリックは老年に至るまで働くことなく、伯父の遺産で生活している。 一体フローベールはこの小説で何を描きたかったんだろう。 ー ー ー ー ー 下手な翻訳に悩まされながら、何とか最後まで読み終えた。最後のページを読み終えた瞬間、フレデリックの生涯が胸にずしんと響いて、良い文学作品を読み終えた充実感を味わった。何なんだろう、これは。もう一度読んでみなさい、ということなんだろうか。 「感情教育」は岩波文庫以外に河出文庫と光文社古典新訳文庫からでている。アマゾンの読者の感想を読むと、岩波文庫と河出文庫の翻訳は評判が悪い。次回読むとすれば光文社版か。 (2025.3.4) |

--- 生命の木下で ---by 多田富雄 |

著者は数々の賞を受けた世界的な免疫学者である。彼は能への造詣が深く、新作能の作者でもある。対象を的確に捉えるという学者としての能力がエッセイにも生かされていて、その著書は数々のエッセイスト賞を受賞している。 本書には表題の「生命の木下で」をはじめ、「日付けのない日記」と「青春の文学者たち」が収められている。 【生命の木下で】 65才を過ぎた著者とその妻、仕事仲間のT氏はマリ共和国のドゴン族に会うためにアフリカを訪れる。アフリカは人類発祥の地であり、ドゴン族が持つ祭りや壁画などの文化は貴重な文化遺産となっている。著者は市場での経験から「物売る人々」の姿から世界を見ることができると述べている。 【日付けのない日記】 折に触れ思いついたことを2ページ程度にまとめたエッセイ集である。「2000年問題について」「グローバリゼーションについて」「買い物のルール」「会話のルール」などなど、興味深い話題に満ちている。「おっちょこちょいの遺伝子」という章では、十度の障害を持って生まれた詩人香川紘子さんを訪問した話が述べられている。香川さんがこれまで挫折することなく力強い詩を書き続けてこられたのは、母親から受け継いだおっちょこちょいの遺伝子が助けてくれたのかもしれないという話をして、それに対して彼女も頷いたという。著者の経験によると、おっちょこちょいの人は失敗してもあまりクヨクヨしない、楽天的な人が多いという。 【青春の文学者たち】 著者が青春時代に影響を受けた文学者について語っている。著者が影響を受けたのは江藤淳、小林秀雄、中原中也、冨永太郎である。なかでも小林秀雄には大きな影響を受け、現在でもその著書を読み返しているという。 著者は物事を冷静に的確に見る目と、天性のユーモアを持っている。そのことが著者を名エッセイストにしているのだ、と納得した。 (2025.2.23) |

--- いつか王子駅で ---by 堀江敏幸 |

特に何事も起こらない小説であるが、著者の語り口に乗って最後まで興味を失うことなく読まされてしまう。語り手は週に一回品川の水産大学(現在の海洋大学)の講師をしている。そのほか翻訳の仕事をしている。何語の翻訳かは書かれていないが、著者はフランス文学者でもあるため、フランス語ではないか。 小説の舞台は都営荒川線尾久駅付近、飛鳥山付近、王子駅付近、荒川遊園。登場人物は印章彫師の正吉さん、居酒屋「かおり」の女将さん、アパートの大家さん一家、古本屋の主人筧(かけい)さん。都営荒川線沿線を舞台に、語り手と登場人物たちの交流が描かれている。 語り手が登場人物たちと交流しながら思いついたことを語っていて、その語りが小説の半分を占めている。思いつくことは、競馬、小説、景色、料理など日常我々が考えることと同じであるが、より深く細かく考察している。部分的には著者自身のエッセイとも取れる内容である。 本書で語られる小説は以下の通りである。

著者による書評を読んでいるかのようである。いずれの小説も興味深く、読んでみたくなった。 著者は小説中で競争馬テンポイントの出生の由来とその後の運命を述べている。テンポイントは筆者が競馬に熱中していた頃の馬なので、この部分は興味深かった。 正吉さんの言葉として「変わらないでいたことが結果としてえらく前向きだったと後からわかってくるような暮らしを送るのが難しいんでな」という文章があった。これを読んで昨年観た映画「パーフェクト・ディズ」の主人公の暮らしを思い出した。役所広司演ずる「平山昌吉」という男の暮らしぶりがまさにそれだったのではないだろうか。毎日毎日変化のない生活を淡々と過ごす。だが細部をよく見ると同じ日は一日もない。それが本当の生活であり、大切なんだとヴェンダース監督と堀江氏はいっている。 本書は文庫本で180ページほどの中編だが、読みどころが多かったので、普段より時間をかけて読んだ。 (2025.2.17) |

--- 小林秀雄 ---by 大岡昇平 |